Вайтвошинг в российской киноиндустрии

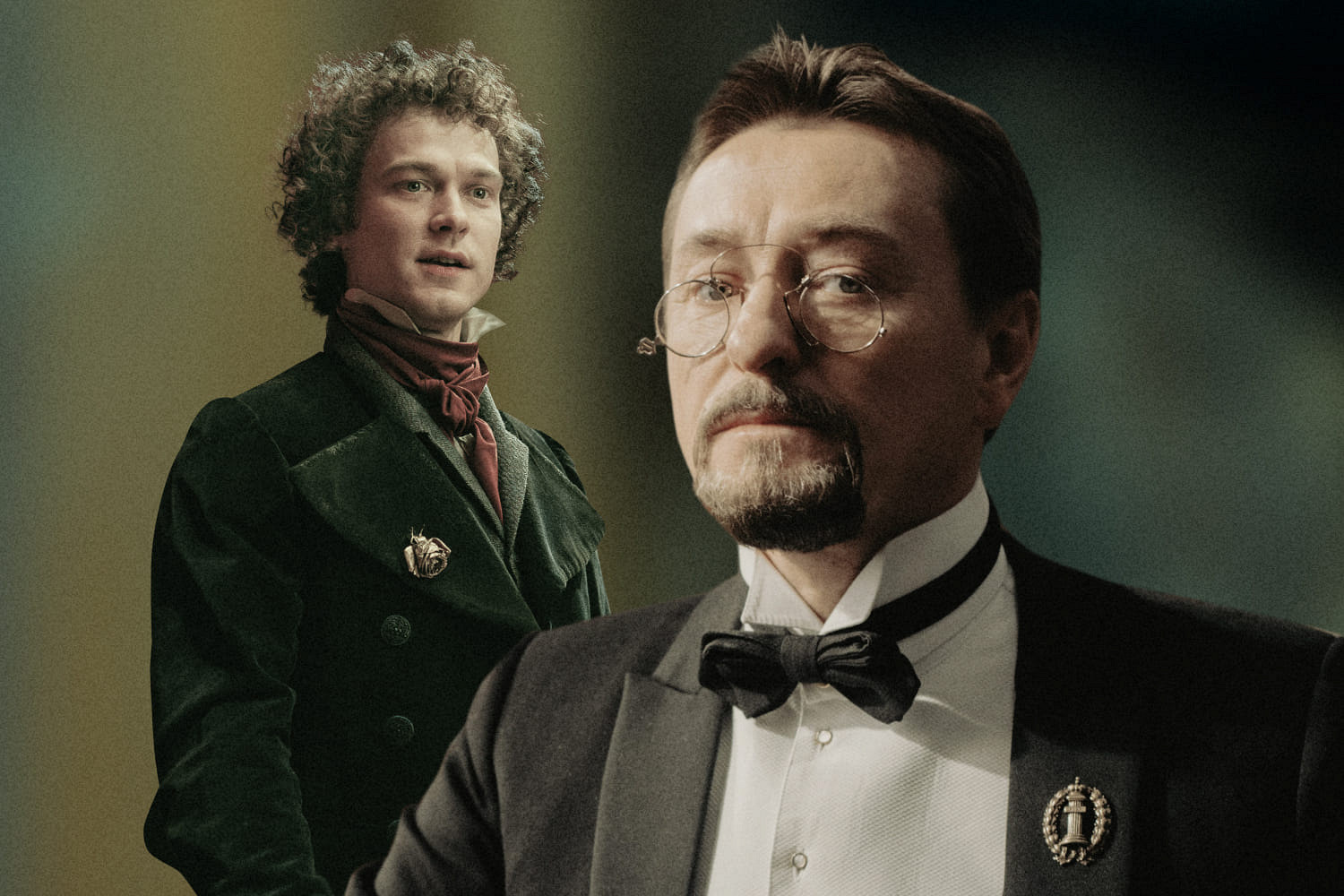

Осенью прошлого года в онлайн-кинотеатре Premier, а позже — на телеканале НТВ вышел сериал «Плевако» Анны Матисон, написанный ею в соавторстве с Саввой Минаевым. В сериале рассказывается о легендарном адвокате времен царской России Федоре Плевако, которого превратили в эдакого шоумена напополам с Шерлоком Холмсом из фильмов Гая Ричи. Остроумного юриста, способного не только защищать своих клиентов (как юридически, так и физически), но еще и самостоятельно расследовать особенно запутанные дела. Впрочем, смена образа была не единственным изменением. Дело в том, что родителями Федора Никифоровича были калмычка (по другой информации, казашка) и поляк, поэтому у него были как славянские, так и азиатские черты. В сериале, однако, его роль сыграл Сергей Безруков — актер славянской внешности.

Также недавно на большие экраны вышел «Пророк» Феликса Умарова — мюзикл, в котором главную роль, Александра Сергеевича Пушкина, исполнил Юра Борисов. И сделал это прекрасно, однако у части зрителей возникли вопросы по части достоверности фильма — не по поводу того, читал ли Пушкин рэп, а был ли он белым. Считается, что Александр Сергеевич имел африканские корни, а значит, слегка смугловатый цвет лица. Борисова же при всем желании не заподозришь в принадлежности к семейству африканца Абрама Ганнибала.

Почему получается так, что в кино часто на роли цветных героев берут белых актеров? В кинематографе даже есть слово, которое означает это явление, — вайтвошинг. Особенно много таких примеров в американском кино, откуда этот термин и пошел. Самые яркие и даже, можно сказать, каноничные примеры — белые актеры, которых загримировали под темнокожих (так называемый блэкфейс), в «Рождение нации» (1915) Д.У.Гриффита; Мики Руни, сыгравший японца мистера Юниоши в «Завтраке у Тиффани» (1961), и, скажем, Лоренс Оливье в роли мавра Отелло в одноименном фильме 1965 года по пьесе Уильяма Шекспира. Впрочем, одного из главных цветных персонажей мировой литературы белые актеры играли далеко не единожды. Например, за десять лет до Оливье его образ в фильме Сергея Юткевича воплотил Сергей Бондарчук.

Правда ли, что актеров подбирают продюсеры, которые давят на режиссеров, вынуждая их порой идти на уступки? Но зачем тогда нужны кастинг-директора? Какую роль во всем этом играют агенты и актерские бюро? Актеры что‑то решают или всегда зависят от внешних обстоятельств?

Чтобы разобраться во всем этом, мы расспросили профессионалов киноиндустрии — кастинг-директоров, актерских агентов и самих артистов. Почти все согласились общаться публично, но некоторые комментарии предоставлены на правах анонимности.

Можно ли бороться с вайтвошингом?

Начнем с «Плевако»: была ли возможность взять на главную роль кого‑то, кроме Сергея Безрукова? Один из кастинг-директоров говорит: «Посмотрите, кто числится в продюсерах сериала, и ответ будет очевиден» (одним из продюсеров сериала выступил сам Сергей Безруков. — Прим. ред.). Но если бы выбор был, насколько реально найти на роль Плевако калмыка?

«Для режиссера Анны Матисон, как я вижу, первичнее было раскрыть Плевако как талантливого шоумена, оратора, — считает кастинг-директор Аксинья Кузнецова. — Он мог из обычного делопроизводства сделать представление, целый спектакль. Недаром на его защиты приходили и даже покупали билеты. То есть эту роль должен был сыграть харизматичный артист. Также не стоит забывать, что Матисон и Безруков — супруги, которые давно работают в тандеме. Получается, данный проект их обоих интересовал. Так что, думаю, вопрос кастинга тут даже не стоял.

Плюс, поскольку у Плевако была смешанная кровь, нельзя сказать, что он был чистым калмыком. В таком случае мы должны найти артиста, в котором совмещались бы две национальности, еще он должен быть харизматичен, определенного, плюс-минус, роста, и желательно, чтобы говорил по-русски. В случае с Безруковым его образ в целом соответствовал задаче режиссера.

Есть ли у нас актеры, которые могли бы сыграть этот персонаж? Как представитель департамента кастинга, могу сказать, что только режиссер решает, подходит тот или иной человек на роль. Только режиссер знает, чего ждать от актера и как с его помощью достигнуть цели».

Кастинг-директор Татьяна Перепелица добавляет, казалось бы, очевидную вещь: чтобы привлечь внимание к сериалу, у актера должна быть узнаваемость, которая, конечно же, есть у Безрукова, и едва ли можно найти артиста соответствующей национальности с соответствующим багажом. «И дело в первую очередь, скорее всего, именно в этом, — утверждает Татьяна Перепелица. — Я работаю с нерусскими актерами — необязательно калмыками, а, например, бурятами. Возможно, такие актеры на эту роль в подборке и были. Но сложилось как сложилось, и все остальное уже будет просто игрой в если да кабы».

При этом, как отмечают специалисты, подобные актеры — необязательно медийные — в России, конечно же, есть, и их довольно много.

С ней согласна и Татьяна Перепелица: «Актеры есть, а вот есть ли для них роли — уже другой вопрос. Какие‑то кастинг-директора скажут, что очень мало хороших актеров среди, допустим, казахов, калмыков и так далее. А если они есть, то нужно, чтобы они еще соответствовали роли, — и вот тут действительно могут возникнуть сложности. Такие актеры были бы профессиональнее, если бы у них было больше опыта, а его мало. Как раз по той причине, что у нас очень долгое время кастинг фокусировался именно на русских актерах». Получается замкнутый круг.

Впрочем, существует и противоположная точка зрения, высказанная кастинг-директором, который в сентябре 2022 года переехал в США, где теперь и работает. Он считает, что причина не в популярности или непопулярности нерусских актеров, а в том, что российский зритель в большинстве своем очень консервативен, и это осознают все продюсеры.

«У нас принято ругать кастинг в американских сериалах, типа повесточка и все такое. Зачем брать на роли мексиканцев, афроамериканцев, азиатов, если можно взять белых? Но те, кто пожил в Америке хотя бы пару-тройку месяцев не в качестве туристов, скажут, что здесь реально много небелых людей. В России много славян в мегаполисах, за исключением, пожалуй, Казани, а если это не славяне, то часто мигранты, которых у нас, так сложилось, не очень любят. Смотрят кино и сериалы в основном люди славянской внешности, поэтому они хотят видеть людей славянской внешности. И вряд ли они будут смотреть сериал, в котором Плевако играет калмык, а вот на Безрукова — будут. Хорошо это или нет — другой разговор. Прежде чем брать на роль героя популярного сериала калмыка, нужно изменить нравы в обществе. И продюсеры это понимают», — рассказал он.

Как много фильмов снимается с нерусскими актерами и кто в них играет?

Получается, для актеров неславянской внешности как будто проблематично в принципе найти для себя роль в России. Фильмы и сериалы, в которых играют артисты, не похожие на типичных жителей российских мегаполисов, — относительная редкость. А если они и встречаются, то это, как правило, комедийные персонажи, чья национальная идентичность высмеивается или подвергается в том или ином виде переосмыслению. Например, «Как я стал русским» — фильм о китайце, который познает «русскую душу» и сам меняется ради того, чтобы понравиться отцу своей возлюбленной. Или новогодняя комедия «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!», в которой актер (а теперь и режиссер) Александр Цой играет персонаж, названный в титрах как «китаец». Это стереотипный азиат-полицейский, помогающий своему русскому напарнику и изъясняющийся, как Равшан и Джамшут из «Нашей Russia».

Поэтому фильмы о людях неславянской внешности обычно снимают режиссеры, которые либо сами не являются русскими, либо живут или выросли за пределами российских мегаполисов. Можно вспомнить мрачную драму «Продукты 24» уроженца Узбекистана Михаила Бородина, в которой рассказывается о тяжелом быте мигрантов, работающих в обычном московском продуктовом магазине. Или «Айку» Сергея Дворцевого, живущего и снимающего в Казахстане. В центре картины — киргизка, приехавшая в столицу России на заработки. Самал Еслямова получила за эту роль приз в Каннах. О жизни другого киргиза, на этот раз в Якутии, рассказывает фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Нелегал».

Та же Самал Еслямова сыграла в дебютной драме Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» о казашке (Лаура Турсунканова), работающей в кино гримершей-визажисткой и поехавшей из Москвы в Казахстан на похороны отца. В Казахстане же снят фильм еще одной дебютантки, выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан — «Ласточка», главную роль в котором исполнила актриса из «Продуктов 24» Зухара Сансызбай. В свою очередь, фильм «На близком расстоянии» Григория Добрыгина рассказывает о взаимоотношениях женщины и курьера-мигранта, по стечению обстоятельств оказавшегося у нее дома во время эпидемии коронавируса (его играет уроженец Астаны Нурбол Уулу Кайратбек; в его фильмографии это пока единственная роль).

Об этом говорит и актерский агент Даша Хаус: «Разных национальных персонажей мы можем увидеть и в исторических проектах, и в современных историях. И это абсолютно разноплановые роли. Можно сыграть доставщика еды или дворника, бандита или руководителя диаспоры, директора сети стоматологических клиник или бизнесмена. Достаточно ли у нас актеров разных национальностей? Да.

Мы можем снимать самобытные истории. Сейчас активно развиваются отношения с казахстанскими продакшенами, отдельно выделяется финансирование на поддержку якутского кино. Как‑то я помогала делать кастинг на один проект (не знаю, выйдет он когда‑нибудь или нет), и мы нуждались в большом количестве национальных актеров — театры Республики Коми и Якутии были в помощь. Артисты записывали самопробы, по ним проходили утверждения. Тем более сейчас, в эпоху развития платформ, где актер может выложить свою анкету, с поиском работы и предложениями стало еще проще».

Однако все же отметим, что перечисленные выше проекты — нишевые, в основном из области авторского кино, и хорошо, если их наберется с полдесятка за год. Карьеру на этом не построишь.

Так как вообще происходит выбор актера на роль?

Об этом рассказывает Аксинья Кузнецова: «Кастинг-директор читает материал, дальше встречается с режиссером, они обсуждают каждый персонаж. Режиссер рассказывает, что для него важно в этом конкретном герое, приводит референсы — например, голливудских артистов или из советского кино. Он может знать, кого точно хочет на ту или иную роль, тогда задача кастинг-директора предложить эту роль артисту. Дальше кастинг-директор делает, исходя из полученной информации, подборы на каждую роль. Где‑то может предложить свое видение персонажа, отличающееся от режиссерского. Затем режиссер проводит отбор, актеры вызываются на пробы либо записывают самопробы».

Также учитывается мнение продюсеров, в частности креативного продюсера: он отчасти тоже ответственен за подбор актеров. Вот, допустим, роль Пушкина в «Пророке». Как мы будем подбирать актера? Чем руководствуемся, помимо звездности? Среди всего прочего внешними параметрами. Где‑то важна именно внутренняя составляющая, то есть диапазон артиста, его психофизика. Сыграть положительный персонаж с отрицательным обаянием довольно сложно. И такой актер, получается, ограничен выбором ролей.

Однако одной лишь внешней схожести, психофизики и согласия всех ключевых звеньев в съемочной группе недостаточно, говорит Татьяна Перепелица: «Необходимо учесть еще множество факторов. Нам важно понимать ставку актера, чтобы рассчитать бюджет.

Еще важна занятость, особенно если это главная роль. Допустим, по этой роли будет порядка 50 смен в определенный период времени. И если у актера, утвержденного на главную роль, есть какие‑то параллельные проекты, там либо должна быть минимальная занятость, либо ее вообще не должно быть. Хотя у нас в России с этим масса проблем: занятость превращается в тетрис с вечными перестановками. Ну и по умолчанию артист должен хорошо играть. При этом бывают абсолютно разные ситуации: приходит прекрасно играющий актер, но он просто не подходит на эту конкретную роль. И поэтому важно понимать, что, даже если актера не утвердили, не всегда значит, что он плохо сыграл. Он мог просто не подойти».

В итоге иногда режиссеру, кастинг-директору и продюсеру, особенно в условиях крайне нестабильной российской киноиндустрии с ее вечными переработками (порой неоплачиваемыми или оплачиваемыми минимально), отсутствием полноценной технической базы и профессионалов, часто скромными бюджетами, приходится принимать простые решения. Например, не пытаться найти идеального кандидата на роль Плевако или Пушкина, перебирая множество подходящих, но незнакомых артистов, а просто взять проверенных временем Сергея Безрукова и Юру Борисова. А на роли, условно, «типажные» — пригласить таких же проверенных временем и проектами типажных актеров.

Как актеры становятся заложниками образов и можно ли с этим бороться?

В России актеры зачастую превращаются в заложников образов, которые: а) принесли им успех; б) закрепились за ними благодаря проектам, в которых они снимались. Простейший пример — Алексей Кравченко, в прошлом звезда классической антивоенной драмы «Иди и смотри» (1985), ныне закрепившийся в представлении зрителей как «спецназовец», «силовик» или просто «солдат», особенно после фильмов из киновселенной «Вагнерверса», снятых на деньги Евгения Пригожина: «Солнцепек», «Шугалей-3» и «Лучшие в аду».

Вот лишь несколько примеров из карьеры Кравченко, в которых он снялся за последние несколько лет, — мы оставили лишь названия проектов и сыгранных ролей: «Уровень угрозы» (сотрудник антитеррористической службы), «Наш спецназ» (офицер СОБРа), «Операция „Неман“» (агент разведки), готовящийся к выходу «Горизонт» (полковник). При этом, помнится, еще в 2009 году в программе «Большой город» артист говорил, что готов пуститься в эксперименты и даже сняться в экранизации «Трех поросят».

Денис Власенко — вечный кидалт («Happy End», «Закрыть гештальт»). Тимофей Трибунцев — алкозависимый мизантроп («Подслушано в Рыбинске», «Дорогой родственник»). Ольга Лапшина — склочная мать («Аутсорс», «Оторви и выбрось»). Редкий режиссер решится сломать закрепившийся за актером образ или как‑то творчески его переосмыслить. Исключение из правил — «1703» Сергея Сенцова, в котором Гоша Куценко сыграл совершенно не каноничного «русского мента»: депрессивного, одинокого, мало на что способного, с суицидальными мыслями. Александр Петров, которого особенно любят обвинять в том, что он вечно играет себя, эдакого крутого русского мачо, в «Тексте» Клима Шипенко исполнил роль стремительно падающего на социальное дно человека, вышедшего из тюрьмы.

Может ли артист навредить себе, закрепив за собой определенное амплуа? И может ли повлиять на это актерский агент?

«Здесь должна быть золотая середина, — считает актерский агент Даша Хаус. — На начальном этапе карьеры артист может сниматься где угодно, это все будет в опыт. Ни один институт и тренинг не заменят актеру живого присутствия в кадре, даже если материал или режиссер не очень. Взгляните на фильмографию Юры Борисова. В начале карьеры он играл эпизоды, и ничего, как‑то стал номинантом на «Оскар». При этом важно постепенно менять масштаб и качество ролей. В зависимости от того, какие цели стоят у артиста. Если его цель заработать на дом или на семью, то какая разница, где сниматься?

Для агента важно относиться с уважением к выбору артиста или лучше расстаться с ним, если ваши мнения не сходятся. А если актер принял решение поменять качество предлагаемых ролей, значит, надо начать отказываться от прежних образов. Иногда это непросто, это пугает, ведь предложения с канала «Россия» были всегда, а других может быть мало. Никто не любит тишину. Но если не бояться, верить и продолжать работать, то рано или поздно можно добиться результатов. Вот ты уже играешь ролюшечки на платформах, а через пару лет — главные роли. Важно не пытаться усидеть на двух стульях сразу. Не играть одинаковые роли (например, только злодеев), уметь говорить нет и не пытаться заработать все деньги мира, снявшись во всех проектах, куда тебя утвердили».

Что говорят сами актеры?

Одним из актеров, с которыми работает Даша, — Сергей Гилев, артист, которому часто приписывают как раз злодейские амплуа. Первый большой успех к Гилеву пришел после того, как он воплотил образ бандита-казака Данилы в сериале «Чики». А в том же «Пророке» он исполнил роль Александра Бенкендорфа, сотрудника охранки, сыгравшего важную (и негативную) роль в судьбе Пушкина. Это чисто злодейский образ.

Сам Гилев при этом признает, что «вообще никогда не сталкивался» с проблемой типажности в своей карьере: «С первого же моего лета мне начали предлагать играть совсем разных людей. Может казаться, что я чаще всего играю злодеев, и, по статистике, так оно и есть, я сыграл примерно 13 злых людей из своих 55 ролей. Незлодеев было гораздо больше, но несколько фильмов с такими ролями еще не вышли, некоторые не выйдут никогда. Роли злодеев часто выглядят ярче, чем роли незлодеев, да и там, где я сыграл добряка, иногда люди видят какого‑то скользкого типа. Но это ощущения! Поэтому я пришел со статистикой. Итак, мы узнали, что одинаковых ролей у меня не было, а значит, никакие роли раздражать меня сильно не могут».

При этом представить себе, что, например, того же Власенко возьмут на роль брутального спецназовца в духе Кравченко, невозможно (Денис, если ты желаешь сыграть такого героя, то пусть тебе такая роль однажды выпадет!). И наоборот — сложно представить себе Кравченко в роли мужчины, переодевшегося в женское платье, чтобы обмануть смерть, как это сделал Евгений Цыганов в фильме «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Получается, что в российском кино есть некоторая референтность в мышлении — со стороны как кинематографистов, так и зрителей. Условно говоря, того же Цыганова часто обвиняют в том, что он вечно играет алкозависимых (см. хотя бы недавний сериал «Первый номер»), хотя на самом деле он очень разноплановый актер. Как и Денис Власенко, Алексей Кравченко, Сергей Гилев, Юра Борисов, Сергей Безруков и много кто еще. Так же, как и разноплановы национальные актеры, которые могут играть не только функциональные роли мигрантов, уборщиков, продавцов, но и героев-любовников, друзей главных героев и, наконец, самих главных героев. Как красиво и легко выглядит переход персонажа Аскара Ильясова в фильме «Поехавшая», где в его первом появлении он курьер, а в продолжении всего фильма он тот самый друг главного героя. Просто иногда нужно слегка подкрутить оптику, чтобы это увидеть, — по обе стороны экрана.