Советы старейшин Борис Михайлов, фотограф, 73 года

«Афиша» продолжает публиковать интервью с людьми, к чьему мнению могут прислушаться все и безоговорочно. В очередной части — разговор с фотографом Борисом Михайловым.

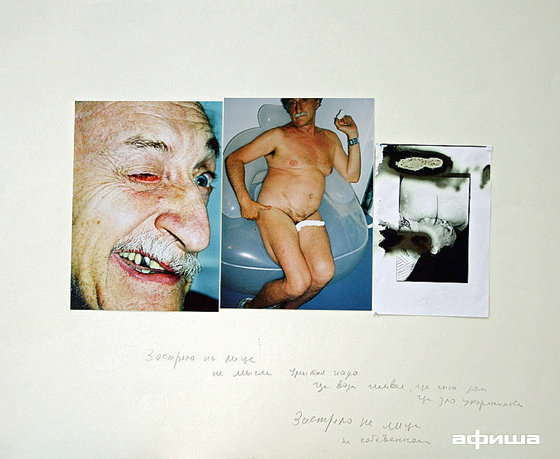

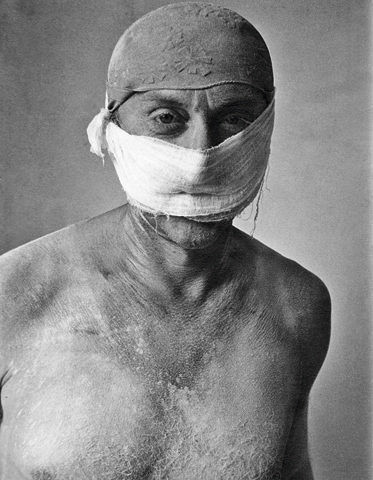

Уроженец Харькова, превративший любительскую фотографию — в социальную, а социальную — в современное искусство. Самый известный из (пост-) советских фотографов за рубежом, обладатель премии фонда Хассельбладов, выставки которого проходили по всему миру, а работы хранятся в собраниях MoMA и Tate Modern.

— В первую очередь — поздравляю вас с получением премии Spectrum Photo Prize.

— Спасибо большое. Это важное для меня событие, потому что дали мне эту премию за работу, в которую был включен и немецкий материал тоже. То есть это реакция не на мои калорийные вещи, так сказать, а на то, что можно уже трактовать иначе.

— В России мы могли видеть этот немецкий материал?

— Думаю, что нет. Вы не видели его. Хотя есть книга, и возможно, она где-то там у вас есть… Короче, был такой широкий проект, назывался «Макет Брауншвейга» — и там эти картинки были. Вообще Spectrum — хороший очень приз. Саатчи его поддержал, и другие тоже сказали, что это хорошо. Да мне и самому понятно, что это хорошо. Мне это более сейчас интересно, чем все остальное. Потому что это и возможность дальнейшей выставки (в 2013 году по условиям премии у Михайлова будет большая персональная выставка в Sprengel Museum в Ганновере. — Прим.ред.), и возможность какой-то книги, и возможность куда-то съездить.

— И ведь деньги, опять же, приличные.

— И не так часто это бывает. Совсем не часто. И тем приятней, что участвовали в этом очень серьезные люди: работы были хорошие, судили по-честному.

«Если у тебя много друзей и все они говорят, что ты молодец, а ты им, что они молодцы тоже, — самое лучшее состояние! А когда ты оторвался от остальных, получил какую-то медаль — есть в этом некая ущербность»

— То есть признание для вас важно. Само это чувство, мол, я нужен, обо мне помнят.

— Нет, вот этого как раз нет. Это совсем не нужное чувство, оно сбивает. Когда оно появляется, ты перестаешь работать. Я так точно. А еще я не люблю сидеть в президиуме. Один раз вот посидел и понял, что больше не буду. Уж лучше где-нибудь в зале сидеть и оттуда тявкать. Другое дело, если у тебя много друзей и все они говорят, что ты молодец, а ты им, что они молодцы тоже, — самое лучшее состояние! А когда ты оторвался от остальных, получил какую-то медаль — есть в этом некая ущербность. Приятно, важно, хорошо, и без нее, наверное, было бы плохо. Но как-то не скрашивает она жизнь. Может, это уже у меня возраст такой, или состояние здоровья, или другие ценности какие-то появились, но я так думаю.

— Вы сейчас часто приезжаете из Берлина в Харьков или в Москву?

— Вообще Москва очень важное место. Это один из тех краев, которые нужно отрабатывать, нужно осознавать. Дело это бесконечное, и никуда не надо идти. Я никогда никому не советовал бросать Москву, уезжать из нее. Тем более людям, художникам, у которых есть возможность участвовать в выставках. Для них это золотое место! И вообще я считаю, что уезжать не очень правильно. Если бы я в свое время уехал полностью, окончательно, и не возвращался бы в Харьков больше, то забыт бы был очень скоро. Я, наверное, говорю какие-то консервативные вещи — я не стараюсь кому-то угодить, — но просто я это так понимаю. Но сейчас мне уже это не так важно. Каждый человек доходит до какого-то угла, до конца, и хотя визуальность остается той же, ничего нового он уже не видит. Вот этот момент я считаю самым опасным, и он как будто у меня наступил. То есть сейчас мне можно уже и не возвращаться, а начинать осмысливать новое пространство, которое у меня тут есть. В Москве я год уже не был — и, честно сказать, не тянет. Особенно после того, как мы сделали три выставки, а в ответ получили нулевую реакцию, точнее говоря, вялую. Это было просто очень странно. И когда я об этом вспоминаю, единственное, что приходит в голову: «Да на хера вы кому нужны?» Ведь художнику важно не только бабки он заработал или не заработал, а именно реакция. Ведь даже разговоров никаких не было в тот раз! Ничего! Да ну вас!

— Возможно, мы стали толстокожими.

— Да переели уж, наверное.

— Мы не виноваты — нас кормят и кормят.

— В Европе тоже кормят, а реакция есть! Короче, я не знаю, в чем дело, разобраться довольно сложно. И ругать кого-то тоже не хочется. Хотя это, конечно, хорошая традиция — поругаться. Может, я чего-то не понимаю, может, чего-то не слышу, но — волны нет. Сказали, как камень в воду бросили. И он упал, и даже кругов не пошло. Вот именно этот момент — то, что нет кругов, — самый неприятный. Почему так происходит? Хотя, с другой стороны, это все неважно. Человек что-то сделал, ему самому понравилось, а если он еще и продать это умудрился, вообще классно. Понимаете, мы ведь долгое время работали вообще без продаж. Работали спокойненько — фотографировали понемногу. И в то же время любили друг друга, уважали за какие-то достижения.

— Сейчас многих тоже любят и уважают. Некоторые вот группу «Война» уважают.

— Замечательная группа. Очень хорошо, что им дали премию, очень правильно.

— А другие их же объявляют в международный розыск.

— А вот это очень плохо. Их не в розыск надо объявлять, им медали надо выдавать! Хорошая же работа.

— Рисунок на петербургском мосту?

— Это достойное продолжение соц-артовской традиции, которая прошла через агрессию. Она отражает время и показывает сложившиеся внутри страны арт-отношения. Они ушли от объекта, которым особенно сильно московские художники дорожили: сделать объект, чтобы продать его. Объект «Войны» никак не продать. Нарисовал его — все! Образ есть — все! Они показали: образ дороже этих вшивых штучек. Выступили очень мощно. Даже у нас в Харькове наблюдается развитие этой темы. И никто харьковчан за это не сажает.

— У вас еще есть хорошие феминистки — девушки из движения Femen, которые раздеваются на улицах в знак протеста.

— А вот это дурь. Может, для кого-то это что-то и значит, но для меня просто дурь! Я не очень хорошо понимаю, с чем они борются и против чего выступают. Кажется, им просто хочется показаться, и они находят людные места, где можно потрястись. Более того, очень часто кажется, что они купленные. Может, это и не так, но ощущение такое возникает. Почему они именно в этом месте дают шоу, а в этом не дают? Да, очень красиво, когда барышню распинает и тащит милиционер. Для фотографов особенно классно! Вот если бы вдруг выяснилось, что этих девушек действительно придумал какой-то фотограф — специально, под себя, — было бы очень интересно.

«Я вот еще думаю, в чем разница между моими картинками и другими картинами? В том, что мне постоянно кажется, что за мной следят. Мол, это нельзя снимать и это тоже нельзя снимать, а я все равно снимаю»

— А вообще то, что сейчас происходит, можно сравнить с тем, что в 70-е годы происходило?

— Про такие вещи сложно говорить. Мы же за углом все делали! И не были такие уж храбрые. Постоянно все прятали, делали все с опаской, потому что знали: могут схватить в любой момент. Это и есть соц-арт, когда знаешь, что могут посадить, поэтому делаешь все так, чтобы не посадили. Боишься — но делаешь. И при этом всем видом своим показываешь: я нормальный, я хороший. Советский соц-арт был таким. Немного вольготнее себя чувствовали те, кто уехал, — они могли кричать. А те, кто остался, вынуждены были говорить тихонечко. Например, Комар и Меламид — да. Они дали такой соц-арт, за который реально сажали. Но это все очень далекие вещи — и про них можно и не вспоминать уже.

— Мне кажется, многие очень хотели бы жить в то время. Мол, родись я тогда, ух, я бы дал пороху!

— Ой, да вот пороху-то как раз у нас и не было. Были три человека, и все трое страшные серуны, которые с опаской делали что-то такое, что потом вдруг оказалось ценным и интересным. Сейчас можешь заниматься тем же самым — и с той же опаской. Во все времена табу трудно находить и трудно делать. В свое время я нашел такое табу, и «Война» тоже нашла. А те, кто не находит, делают искусство так называемое. При этом важно понимать: каждый период требует своих художников. Я старался быть разным в разные периоды, но несмотря на это, все время оставался приверженцем одного направления. Оно все равно у тебя внутри бурлит, и с возрастом половина всего твоего умения оказывается настроенным только на него. Очень сложно переключиться.

— Вы уехали в Германию в 1996-м. Пришлось переключаться?

— У меня, кстати, не было никогда такого ощущения, что я уехал. Я всегда знал, что у меня все осталось в Харькове: квартира у меня там, родные почти все там, культура. То есть я никогда не уезжал — никогда не разрывал эту пуповину полностью. Я работаю здесь, но все равно знаю о «здесь» оттуда. К сожалению, проблема уехавшего художника в том, что ты не понимаешь те чувства, которые ощущают местные художники. Просто здесь какие-то свои идеи крутятся: как показать, как стебануть, как оттолкнуться от темы. И тебя ни там нет, потому что ты уехал, ни тут, потому ты новенький. Это главная проблема эмиграции. То есть писатель может вспоминать, а фотографу сделать это сложнее. Есть некоторые художники-эмигранты, которые шикарные вещи делают. Например, в Париже живет Андрей Молодкин. Мне очень нравится его работа с нефтью — «Жидкая современность (сеть и алчность)». Что-то про Путина, про Саркози. Но ему, как художнику, проще. А мне что делать? Где я пойду и сниму этого Саркози?! Мне же правду снять надо. А как ее сниму? Придумывать фикции? Нет, этим кино занимается. А фотография, думаю, пока что должна правду отражать. Фотограф реальность спиной должен чувствовать. Как Мураками говорил, что он спиной Токио чувствует. Я вот еще думаю, в чем разница между моими картинками и другими картинами? В том, что мне постоянно кажется, что за мной следят. Да, подглядывают, присматривают. Мол, это нельзя снимать и это тоже нельзя снимать, а я все равно снимаю. Рано или поздно наступает время, когда ты уже становишься, например, богатым, любимым, и тебе все разрешено, и ты можешь делать все, что хочешь. Это другое сознание — сознание человека рекламы и высокого полета. И вот этот полет — он мне недоступен пока. Мне кажется, что из современных российских художников такого полета достигли только аесы (арт-группа «АЕС+Ф». — Прим. ред.). Они дали новое чувство. Но вот парадокс: москвичи их не любят. Ну как это так?! Вот потому-то и пустое ваша Москва.

— Да, у них было несколько выставок этим летом, но я, к сожалению, ни на одной не была.

— Вот это — привет! Ну все тогда, до свиданья. Я с вами даже говорить не хочу. Нет вам никакого оправдания. Вы знали и не пошли, это недопустимо. И не спорьте! Я прав абсолютно. Вот только посмотрите, что делается! Ведь как раз на вас все и видно. Существуют какие-то главные вещи, но если про них общая молва не говорит, что они главные, а говорит, мол, какие-то аесы чего-то там сделали, вы этому чувству поддаетесь. И все поддаются. А на самом деле вы пропускаете очень большие вещи!

— Вы знаете, нам тут немного не до аесов. Вы не следите за тем, что у нас тут происходит? Нечестные выборы, «Россия без Путина», белые ленточки…

— Знаете, я как бы пережил уже одну революцию. На Украине было все то же — и даже покруче. Последствия, кстати, были серьезные. Так что мне ваши переживания очень понятны. Да и окончание всего этого тоже. А что, собственно, требуется? Хотите просто сбросить его? Ну ладно, сбросили. А дальше чего? Кого поставили? То есть вам всего лишь надоела его морда, верно? Меня лично это совсем не удовлетворяет. Вы не понимаете, что будет дальше, даже не фантазируете на эту тему. А это очень опасная ситуация. И может быть все что угодно — война, разруха. Мне, наверное, не стоит такие вещи говорить. Хочу только одно сказать: события я рассматриваю не с точки зрения человеческой, а с точки зрения фотографической. Спросите меня: хотелось бы мне сейчас участвовать в московских митингах как фотографу? Пока не очень. Вот то, что приходит на ум.