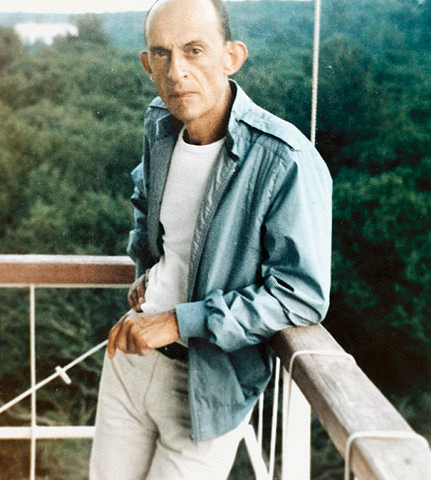

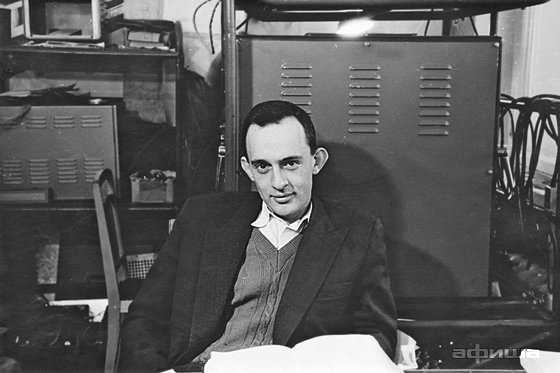

Советы старейшин Виктор Голышев, переводчик, 74 года

«Афиша» продолжает публиковать интервью с людьми, к чьему мнению могут прислушаться все и безоговорочно. В новой части — беседа с переводчиком Виктором Голышевым.

Старейшина отечественной школы художественного перевода. За полвека перевел на русский язык десятки книг — от Фолкнера и Оруэлла до Ролинг и Пулмана. «Мост короля Людовика Святого», «Над кукушкиным гнездом » или «Другие голоса, другие комнаты» на русском — это не только Уайлдер, Кизи или Капоте, но и Виктор Петрович Голышев.

— Есть такая идея про «детей 37 года» — большое литературное поколение, родившееся в том году, от Битова и Ахмадулиной до Распутина. Вы ведь тоже 1937 года — вы воспринимаете себя как его часть?

— Я вообще себя как часть чего-либо не воспринимаю, кроме страны. И насчет конкретно поколения 1937 года не знаю, я знаю, кто примерно мои сверстники. Действительно, среди них много больших людей — Герман, Вампилов. Бродский чуть помоложе. Но насчет поколения… Мне кажется, это еще была инерция незадавленных людей, которые нас тогда рожали. У них еще все это не въелось. Этот наш возраст часто приплетают к шестидесятникам, но я себя шестидесятником никогда не чувствовал. По поводу 1960-х у меня никакой эйфории не было. Я чувствовал, что по-прежнему все такая же глухомань. Хрущев бедокурил все время, потом испугался, начал пятиться назад, тут его и съели. Никакого оптимизма это все не вызывало, это я хорошо помню.

— Диапазон жизни ваших ровесников — от Сталина до распада СССР и потом до наших дней. Когда — по воспоминаниям — было лучше всего?

— Конечно, только в какие-то моменты, и это личное. Но я помню, как лет в пятьдесят подумал, что совершенно не хочу, чтобы мне снова было двадцать. Еще хорошо, когда вдруг бросаешь работу. У нас же была очень зашоренная система — кончил школу, институт, работаешь и так далее. Тебя как бы ставят на рельсы в первом классе, и дальше ты едешь до конечной станции. Вот эта идея мне очень не нравилась. Но вообще, я не люблю вспоминать. Наверное, потому и не стал писателем. В настоящем настолько не хватает времени, что ни о будущем не думаешь, ни о прошлом. Поэтому я даже не хочу говорить о том, когда было хорошо. Я знаю, когда было плохо. Когда старшие помирали один за одним — вот этот период я помню как плохой. Он отравлен чужой болезнью — вечно ждешь звонка, что кто-то упал, скажем. Вот когда кому-то плохо — это плохой период. А когда все нормально — они все вроде сносные. Нет, конечно, приятно было переводить — я бросил работу, уехал из Москвы. Живешь вдвоем на 60 рублей, печку топишь — есть в этом какая-то чистота. Наверное, это хорошо. В молодости самое страшное — это когда ничего не происходит. Пусть лучше плохое, чем серая жизнь. А на четвертом десятке уже думаешь, что лучше б чего-нибудь уже не происходило.

— На четвертом десятке вам и вашим ровесникам, наверное, и казалось, что ничего уже не произойдет — в смысле истории.

— Да, в 1970–1980-х ощущение болота, конечно, было.

— А потом неожиданно — ух!

— Ну кому неожиданно, а кому и ожиданно. Я в американской книжке конца 1960-х годов прочел, что Советский Союз сильно рискует развалиться из-за роста националистических настроений. Но надо сказать, и в 1985-м, и в 1987-м мне тоже не виделись очень большие перспективы. И сейчас я думаю, что был прав. Потому что свободу не дают, ее берут. А нам ее подарили на время, и гуманитарии решили, что все делается для них; а для них ничего никогда не делается. Они же дрожжи. Дрожжи полезны от чирьев, пивные. Так получилось, что им дали все то, чего они хотели, и им стало на некоторое время очень хорошо — но потом выяснилось, что все это опять не для них.

— Как этот опыт влияет на ваше восприятие нынешнего времени?

— Мне кажется, что уровень неприятности в стране не может очень быстро измениться. Вместо одного плохого приходит другое плохое, а что-то хорошее сменяется другим хорошим. Если не считать патологического периода террора, конечно. В 1990-х у всех были раскрыты рты, и каждый говорил что хотел, но при этом и бандиты были в гораздо большей силе, чем сейчас. А теперь это все более… как сказать… функционально стало.

«Вместо одного плохого приходит другое плохое, а что-то хорошее сменяется другим хорошим. В 1990-х у всех были раскрыты рты, и каждый говорил что хотел, но при этом и бандиты были в гораздо большей силе, чем сейчас»

— А при взгляде назад общая тенденция изменения уровня неприятности тоже не просматривается?

— Нет, скорее есть надежда, что он должен меняться. Эти процессы просто очень медленные, и изменения заметны только на очень больших расстояниях. У меня все время впечатление, что мы хотим сделать какие-то грандиозные выводы из перехода от Юлия Цезаря к Августу.

— Это как у нас от Путина к Медведеву?

— Скорее от Ельцина к Путину. Но когда мы назад смотрим, ясно же, что при одном был Древний Рим — и при другом Древний Рим. Ну одна война была такая, следующая другая — но для нас это примерно все одно и то же. Империя еще полторы тысячи лет жила в разных видах. Вот и мы сейчас находимся в фазе такого медленного изменения.

— Давайте как-то перейдем к переводу…

— Про перевод я говорить не могу. Поскольку в этом добре все время крутишься, разговаривать про это почти невозможно. Я нигде не выступаю, от всего отказываюсь по возможности…

— Мы за последние десятилетия стали частью того мира, который вы всю жизнь переводили на русский язык.

— Ну в какой-то степени. Не полностью.

— Раньше вы пытались переводить как будто из-за каменной стены, а теперь мы сами там живем практически. Проще стало?

— Это только в мелких реалиях проявляется. И наоборот, есть такие глубинные вещи, которые… Скажем, если про Америку говорить, то это страна, куда убегал самый активный элемент всегда, и потому сознание у них очень индивидуалистическое. Я не думаю, что оно у нас может за десять лет измениться. Конечно, движение к индивидуализму будет какое-то, если те, которые про соборность говорят, не станут главными, но пока все, в общем-то, по-прежнему. Но это не значит, что соответствия сложно находить. Если человек пишет хорошо, то он пишет ясно.

— То есть структуры соборности не запечатлены в русском языке до такой степени…

— Что нельзя перевести? Нет, конечно. Язык более широкая вещь, чем общество. В него масса вещей вошла, кроме общественного сознания: и медведи, и вулканы. Очень он много в себе скопил. Хотя, конечно, есть вещи, которые нельзя перевести. Точнее, которые я не могу перевести. Например, по невежеству; например — Шекспира. Или то, что очень завязано даже не с их взрослой жизнью, а с детской. Где ты зависишь от сказок, ну как «Алису».

— Но перевели же.

— Так я и говорю — я не могу перевести, а не вообще нельзя перевести. Перевести можно все. С большим или меньшим успехом.

— Но нельзя перевести жаргон, нельзя перевести диалект…

— Нет, ты не переводишь конкретную составляющую книги, ты переводишь книгу. И что-то неизбежно всякий раз теряешь. Ну конечно, если белый с негром разговаривают каким-то очень точным в социальном или этническом плане языком, ты этого не переведешь. Но это не значит, что книжку нельзя перевести. Все же книжки переведены более-менее, просто объем этих потерь разный, и на какой-то ты пойдешь, а на какой-то нет.

— А часто так бывало, что книжка хорошая, но объем потерь будет такой, что вы на него пойти не можете?

— Да нет, обычно от книжки отказываешься, потому что она не нравится. Хотя иногда такие страхи возникают, даже когда простой детектив переводишь. Хэммета я бросил после пяти страниц переводить, потому что там язык другой — развитый язык детективных романов, между уголовным жаргоном, с которым у нас все хорошо, и нормальной речью. И он литературный при этом — а у нас этого просто не было. А потом он полежал-полежал — я его все равно перевел. Более или менее.

— То есть язык придумался?

— Нет, придумать — нехорошо. Там же непридуманные слова, они для определенной прослойки совершенно обычные, а у нас если это придумывать, будет штукарство или фэнтези. Идея — не моя — в том, что на русском книжка должна восприниматься примерно так же, как и там. А в этом случае она будет восприниматься как tour de force какой-то. Это тоже нехорошо. Ну и потом, есть люди, которым нравится придумывать, а я не люблю этого. Приходится иногда, но это не самое интересное занятие.

— А что самое интересное?

— Не могу сказать. Интересно — это когда правильно сказано. Вот то, что называют переводческими находками, — этого я не уважаю. Приходится этим заниматься, но только когда нету выхода. Интересно, это когда кайф ловишь от прозы. Важна масса, которая действует не отдельными выплесками, а вся целиком.

— Когда в 1987 году переводили «1984» Оруэлла — вам казалось, что это про нас?

— Там, конечно, есть детали, которые совершенно про нас, но и не только про нас.

— Я к тому, что тогда, наверное, важнее всего казалось перевести «1984», а в результате мы очутились скорее в мире «Всей королевской рати» — выборы, разлагающее влияние власти и так далее.

— Знаете, я вообще удивляюсь, что «Всю королевскую рать» еще кто-то читает, для меня это все уже очень давно было. А вот из «1984» злободневность не ушла — и вряд ли когда-нибудь уйдет. Скорее даже наоборот. Я когда в школе учился, мы проходили по географии, что на Земле живет два с половиной миллиарда человек. Сейчас нам обещают семь, а потом очень быстро будет десять. Ну а сколько на Земле можно еды вырастить? Ты ж нефтью питаться не будешь, тем более что и она кончается. Может, ее будут подавать в стаканчиках, для коптилки. Так что, я думаю, какой-то вид стадного общества должен возникнуть, если с рождаемостью в ближайшее время не покончат. Мы ж из физики знаем, что определенное количество молекул воды в виде пара занимает куда больше места, чем в виде льда. Нас просто придется спрессовать, не будет уже каждый бегать сам по себе. Может, и в столовую поведут строем. Тут важно, что тоталитаризм делается не силой — он делается прежде всего промыванием мозгов. Кроме страха там обязательно должно действовать сознание — чем-то нас покупали, чем-то немцев. Для согласия нужна пропаганда и действительные неприятности в стране. И тут тоже не будет один только страх, люди реально почувствуют эту необходимость стадной жизни. Я боюсь этого, конечно.

— «Вся королевская рать», вы считаете, уже совсем из прошлого?

— Нет, не из прошлого, наверное. Механика там довольно стандартная, но я никогда не примерял ее к нынешней жизни. Главное, книжка очень хорошая, может, потому и примерять не хочется. Мне кажется, там другая драма. Уоррена же во всех романах интересовал процесс разложения даже не власти, а вообще деятеля. Когда человек берется за хорошее дело, а потом под влиянием побочных факторов, накопленных безобразий и отчасти своей слабости, вроде самомнения, начинает вырождаться. И его действия начинают от добра переходить в зло. В «Королевской рати» герой говорит, что добро можно сделать только из зла, но это чепуха все, просто хороший парадокс.

«Принято говорить, что переводчики должны быть смиренными — ну да, высовываться особенно не надо. Но у меня, если честно, никакого смирения нету. Просто я сроду никогда ничего не добивался»

— Ну это как раз очень понятно, как к нашей ситуации прикладывается.

— Да я думаю, что это к любой ситуации прикладывается. И обратное прикладывается — из добра зло.

— Ваше отношение к жизни, мне кажется, характеризуется очень большим смирением. Это работа переводчика вас научила принимать мир — как он есть — или просто так совпало?

— Когда переводишь прозу, конечно, там ты смирный. Принято говорить, что переводчики должны быть смиренными — ну да, высовываться особенно не надо. Но у меня, если честно, никакого смирения нету. Просто я сроду никогда ничего не добивался. Как-то все само происходило. Вот, наверное, от этого… Ну а что тут, кричать, что ли, я не пойму? Ну и от темперамента, конечно, больше зависит, чем от работы. И вообще, я бы это относил к инженерным своим делам предыдущим скорее. Ты смотришь на машину, как она действует, и когда она ломается, ты не кричишь на нее матерно, а пытаешься ее починить насколько можно.

— То, что ваше физтеховское образование совсем не соответствует профессии, — это помогало вам в жизни или мешало? Вы жалеете об этом?

— Сожалеть о чем-то бессмысленно, но это довольно много времени у меня отняло. Ты лет шесть учишься, потом пять лет работаешь по этой специальности. Ну то есть это расширяет кругозор, конечно, — но оно мне нужно? Ну на хрена мне теперь знать, что такое мультивибратор или фантастрон? Фантастрон никакого отношения к литературе не имеет. Нет, иногда бывает, что это нужно, когда попадается отрывок про то, как мост устроен, или что-то в этом роде, но это ж редко.

— То есть лучше было бы получить филологическое образование?

— Сейчас — не уверен, все равно в этом много туфты. А тогда я не мог получить филологического образования. Эта область была для меня категорически закрыта, когда я школу кончал. История, экономическая география, обществоведение; и главное — литература. Это все было колоссально испакощено. Я этим заниматься не мог. Четверки-пятерки получаешь, но в 14 лет понимаешь, что это большая брехня и гадость и заниматься этим не надо. Такая вот идеологическая заслонка. Я свой класс помню прекрасно — почти все пошли в инженеры. Кто имел меньше шансов поступить по еврейским делам — в финансовые шли, в Плехановку. Плехановка-то тогда была непрестижной — это теперь туда не прорвешься.

— Да, но влияния на историю страны они потом куда больше оказали, чем все инженеры.

— Да нет, они не оказали. Ну кто-то стал доктором экономических наук, но это не такие люди. Один только у нас сделал большую карьеру — работал потом в отделе ЦК. Очень порядочный был человек, которого уважал весь класс. Он справедливый был, хорошо учился, его даже папашей звали. Мать у него уборщица была, отец на войне погиб, уроки он чуть не на подоконнике делал — такая вот советская карьера совершенно благородного человека. В этом конкретном случае это, конечно, хорошо характеризует советскую систему — никакой подлянки в нем не было. В них вообще ни в ком подлянки не было, ни в одном человеке из моего класса. Не то чтобы я с ними дружил, но, видимо, был общий враг, который из нас хотел рабов сделать.

— Я вот пытаюсь понять: образцовая советская школа в центре Москвы, никакой подлости в детях — откуда же потом бралась такая система?

— Ну этого я не знаю. Это же старые москвичи были, Никитские Ворота. Видимо, какая-то цивилизация, какие-то понятия о том, что правильно и неправильно, еще во всех были заложены. Хотя и пили, и курили, и один потом сильно пил и рано умер.

— Так настоящие советские люди и должны были в теории иметь такие понятия.

— Не знаю, не настоящие советские — настоящие московские, наверное. Конечно, все были советские, но… Я сейчас пошлости говорить буду, но был в них какой-то нравственный корень, который пророс в землю еще до всякой советской власти.

— То есть это снова инерция, остатки? Еще, а не уже?

— Остатки, да. Так мы и сейчас на этих остатках выезжаем. Если б не они, мы бы уж давно в пещерах жили. Они ж никуда так быстро деться не могли. Это же все нажито за 1000 лет довольно тяжелой и некрасивой истории, и оно так просто не истребляется. И никогда, хорошо бы, не истребилось.

— Не могу не спросить. Вот вы были другом Иосифа Бродского. Это, наверное, необычное переживание — когда близкий вам человек становится вдруг частью какого-то пантеона? Как вам это далось?

— Да никак. Ну иногда раздражает. У нас же всегда должен быть Папанин, Стаханов или Гагарин. Но я помню, в каком состоянии физической опасности он жил, когда его всякая шпана терроризировала. Он мне такую здоровенную газовую зажигалку показывал — мол, если поймают, я им покажу. Электрошокеров не было, пистолета тоже, понятно, было не достать. Хотя он бы его с удовольствием завел, поскольку ковбоев мы все уважали. А по контрасту теперь раздражает, конечно, умиление. Хотя раздражаться тут глупо — потому что это же все равно абсолютно разные люди, кто его хаял и кто теперь умиляется.

— А в вашем внутреннем отношении ничего не поменялось?

— Если ты знаешь кому-то цену, человеческую и литературную, премия ее не меняет. Восхищаться могу, преклоняться не умею. Если бы я писал стихи, то я бы на него, конечно, смотрел снизу вверх. Но я не писал. И он на меня сверху вниз тоже не смотрел. Может, это и спасает. Да я и хорошим переводчикам никогда не завидовал, а уж поэтам чего завидовать, если ты неспособен. Да и вообще, зависть вполне безнадежное чувство, и от нее можно очень рано избавиться, если подумать. Если я про него внутри вспоминаю — это что-то личное. А когда я, скажем, занимался редактированием переводов его эссе — ну это я просто делал свою литературную работу. Там никакие личные чувства не примешивались — просто кто-то перевел, а ты правишь. Были некоторые годы, когда каждый день рождения приходили и что-то про него спрашивали. А мне это надоело, потому что я уже ничего рассказать не могу. Я ж его не записывал, даже не фотографировал ни разу, хотя фотографией занимался; ну просто время тратить жалко было, когда человек в другом городе живет, а мы давно не виделись. Так что если я чего вспоминаю из его высказываний, они либо не для посторонних, либо про них вообще лучше не говорить. Поэтому я стал всех отшивать. Но это просто потому, что все сказано и добавить нечего.

«Умнее точно не становишься — потому что после 27 лет мозговые клетки начинают отмирать. Например, в молодости я очень много шутил, а сейчас это для меня кажется вообще невозможным. Опыт набирается, энергия падает»

— Ваше общение кончилось в 1972-м, когда он уехал? Или вы переписывались?

— Он мне писал, а я ему почти и не писал. Очень редко только. И потом мы еще несколько раз виделись в Америке.

— И все уже было по-другому?

— Да нет, все то же самое. Со мной — все то же самое. С другими, может, все по-другому. Он, конечно, более важным стал там после Нобелевской премии, на экономические и политические темы высказывался. Я помню, когда у нас новая власть началась, он заявил, что Россия с ее склонностью к эгалитаризму еще покажет всему миру пример по-настоящему справедливого общества. Это мне еще тогда показалось очень наивно.

— Но вы смогли в 1989-м начать с того же места, на котором расстались в 1972-м?

— Да, конечно. Я только знал одно: если я буду ему много рассказывать про здешние дела, ему это будет неинтересно. Потому что человек довольно много усилий потратил на то, чтобы укорениться там, и его не надо обратно тянуть. Но мы и раньше никакие капитальные дела не обсуждали. И так ясно. Бессмысленные разговоры вели, про жизнь про свою, ну, может, про литературу иногда. В общем — ни о чем. Чего-то ржали. Я как-то послал к нему одну знакомую переводчицу. Он мне жаловался, что по ограниченности контингента общается там с людьми, с которыми здесь ни за что не стал бы общаться. Думаю, пусть она его развлечет. Они очень друг другу понравились, она вернулась и сказала: «Он замечательно много говорил, так интересно, я ничего не помню». Вот так и я.

— Может, глупый вопрос, но мне всегда было ужасно интересно: люди в старости меняются?

— Меняются, конечно. Глупеют. Ну еще более терпимым становишься и более снисходительным (за других не отвечаю) — то, что вы считаете смирением. Когда молодой — ты ж себя считаешь самым умным вообще. Я помню, в 15 лет никому ничего не прощал, вообще непонятно — на каком основании. Потом накапливаются собственные грехи, и уже по-другому на чужие смотришь. Есть, конечно, те, которые остаются противными, но многие становятся понятными, даже если ты их сам не совершал. Просто по аналогии со своими. Умнее точно не становишься — потому что после 27 лет мозговые клетки начинают отмирать. Например, в молодости я очень много шутил, а сейчас это для меня кажется вообще невозможным. Опыт набирается, энергия падает. Живость пропадает. Это очень хорошо видно на джазистах, даже лучше, чем на писателях. Когда человеку 70 лет, пороху уже нету. Лучше всего он будет играть, когда ему двадцать. Клиффорд Браун, как Лермонтов, погиб в 27 лет. Колоссальный трубач. А если б он до шестидесяти дожил, лучше бы, наверное, не стало. Армстронг в старости начал поп-музыку играть. Если о моей профессии говорить, я видел, как пожилые переводчики больше от текста начинают зависеть, у них более буквальные переводы идут. Может, уже накопленное чужое въедается очень сильно.

— Ну а там понимание, что такое смерть, что такое жизнь?

— А этого и не нужно. Стол не знает, для чего он, — знает столяр, который его сделал. Я твердо знаю, что устройство жизни никогда не поймешь, и она тебя все равно удивит.