Советы старейшин Виталий Коротич, журналист, 76 лет

Главный редактор перестроечного «Огонька» — о преимуществах советской журналистики, Яковлеве и Лигачеве, способах договориться с Януковичем и о том, как развалить систему.

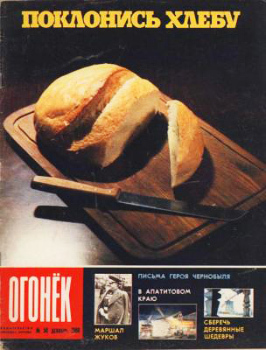

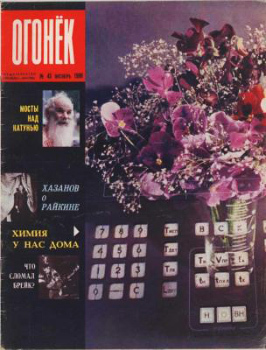

Закончил медицинский, работал кардиологом в сельской больнице, был секретарем Союза писателей Украины — а в 1986-м стал главным редактором журнала «Огонек» и превратил его в важнейшее медиа перестройки. Печатал материалы о репрессиях, стихи опальных поэтов и открытую критику советской власти, повлиял на сознание миллионов; сразу после путча пропал из виду и так и не вернулся в российскую журналистику.

— Вы можете объяснить, почему в 1986 году вы, украинский писатель из Киева, стали главным редактором «Огонька»? Это ведь такое неочевидное назначение.

— Когда бабахнул Чернобыль, ко мне пришел корреспондент «Комсомольской правды» Петя Положевец и спросил, что я думаю. Я сказал, что это, вообще, преступление — скрывать такое. Надо, чтобы все люди понимали, что происходит. Не знаю, что-то на меня накатило, и я ему это наговорил. Вдруг через день — звонок у меня по телефону: «С вами будет говорить секретарь ЦК Яковлев». Он включается: «Здравствуйте! Вы не будете возражать, если ваше интервью мы дадим почитать Горбачеву?» Да ради бога! Мне же первый раз в жизни звонил начальник такого ранга, как я ему откажу? Еще через несколько дней меня вызвали в ЦК киевский и сказали: «Вас вызывают в Москву». Я поехал, встретился с Яковлевым. Он мне сказал, что есть идея сделать меня редактором «Огонька».

— Вы согласились сразу?

— Я Яковлеву сказал: «Скажите, когда вам предложили стать секретарем ЦК, вы с семьей советовались?» Он сказал: «Нет, сразу, не задумываясь». Я сказал: «Нет, я поеду думать». Уехал в Киев, пошел к секретарю ЦК по идеологии, такой Ивашко был, Владимир Антонович. «Владимир Антонович, такое дело, меня хотят… Я не хочу. Давайте скажем, что я болен». И он мне ответил гениально: «Это воля партии. Если надо будет, я вас лично на скорой помощи отвезу в Москву». Потом уже из Москвы, когда меня только назначили, я по инерции позвонил к себе в редакцию. Мне сказали: «Здравствуйте! Но ваше личное дело уже в Москве». Потрясающе! Как крепостное право.

— С чего начался для вас «Огонек», помните? Когда стало ясно, что вы будете ломать старый журнал и делать новый?

— Когда я пришел, все было как везде: Ленин, знамя в углу. И тут ко мне зашел огоньковский фотограф Бальтерманц и задал мне замечательный вопрос: а где нам взять Динмухамеда Ахмедовича Кунаева цветную фотографию? Я ничего про это не знал, а он мне показал: под стеклом у меня лежал такой большой список, где были все члены политбюро и секретари ЦК, и около одних было написано Ц, около других — ЧБ. И надо было в день рождения каждого печатать фотографию на вкладке, одному цветную, другому черно-белую. Бальтерманц говорит: «Вот всегда Кунаеву надо давать цветную, а у меня нет хорошей. Суслов в Париже специально снимался и фотографию нам дал, которую давать, а этого черт знает, где взять». У меня хватило ума, я взял книжечку и позвонил по вертушке — я уже немножко знал правила игры — заведующему общим отделом ЦК: «Здравствуйте! Я сейчас редактор, у нас даются к дням рождения фотографии, а я ищу и никак не могу найти решение ЦК по этому поводу. Вы не можете мне прислать копию решения, чтобы я разобрался с этим вопросом?» Он мне ответил гениально: «Понимаете, решения не было, но ни одного протеста не поступило». Тогда я взял этот список, выкинул его, и мы с Бальтерманцем подружились. Через полчаса он приходит и говорит: «Я сколько лет уже снимаю вождей, так я иногда, знаете, лишний раз кнопочку нажимал. И вот Хрущев с пальцем в носу, пьяный Брежнев в обнимку с Фиделем Кастро…» Оказалось, у него огромная коллекция фотографий любимых вождей в совершенно непотребном виде.

— Но эти фотографии вы уже печатали потом, года через три. А первую публикацию, с которой начался ваш «Огонек», можете назвать?

— Вы знаете, у меня был такой один бзик — я очень любил Гумилева. А он был запрещен напрочь. И я никогда не мог понять, почему. Это же абсолютный русский империалист, такой же, как Тихонов, как Симонов, то же направление, и почему его надо запрещать? Он даже выгодный был для системы! И вот я позвонил Карпову, который был назначен председателем Союза писателей, Герой Советского Союза, но авторитет имел нулевой. Объяснил ему: сделай статью о Гумилеве, как офицер об офицере. И мы напечатали. И это было как звонок, потому что вдруг люди увидели, что это, оказывается, можно.

— А в ЦК на это как отреагировали?

— Вызвал меня Лигачев: «Как вы додумались напечатать Гумилева?» А я его из Америки привез пять томов собрания сочинений, незаконно, конечно. Ну что я ему скажу? Я говорю: «Вот, нравится, большой патриот России, большой человек». И тогда Лигачев подходит к двери, и над дверью у него такая раздвижная полка, он ее раздвигает, вынимает оттуда книгу в сафьяновом переплете и говорит: «Вот томик, все, что мог достать Гумилева, перепечатывал и переплел». Я задаю ему совершенно дурацкий вопрос: «Слушайте, вы-то с вашей должностью не могли, что ли, дать команду, чтобы его печатали нормально, в типографии?» «Ой, все не так просто, Виталий», — сказал он. То есть я оказался сильнее, чем он. И он как-то проникся этим.

— Но дружбы у вас при этом не получилось.

— Не получилось, да. Вокруг Лигачева очень быстро собралась такая русопятая группировка, я терпеть этого не могу. Какие-то люди чуть ли не в смазных сапогах сидели у него в приемной, говорили, что тот, кто выступает против Лигачева, выступает против России, это дословно фраза Валентина Распутина. А я с этими людьми уже был в плохих отношениях.

— Кстати, почему? Не было же повода ссориться, вы из Киева, человек новый, никого не обидели здесь. Откуда конфликт?

— Когда меня назначили редактором, группа членов редколлегии «Огонька» пригласила меня пообедать в ресторан гостиницы «Украина». Я пришел — сидят все Герои Соцтруда. И говорят: ты сейчас пришел, ты молодой, ты пойми, с нами ты не пропадешь, вот здесь в пятницу с часу до трех один из нас всегда обедает, ты всегда можешь прийти — и все тебе будет. Я слушал-слушал, понял. После этого, так совпало, случился юбилей Георгия Мокеевича Маркова, председателя Союза писателей. Ему дали второго Героя Соцтруда. И у него на родине открыли дом-музей и бюст, как тогда полагалось дважды Героям. Сам-то он не дурак был, но в газете «Правда» некий критик Салуцкий написал статью, что это такое большое событие, что сам Марков открывал свой дом-музей и памятник себе любимому. Мы дали фельетон на эту тему, написали очень иронично всякие неприятные слова. И вот тут начались игры. Мне позвонили из ЦК, сказали, что в «Правде» выходит реплика Салуцкого о том, как мы могли корифея так обгадить, как нам не стыдно — и в следующем номере надо перепечатать эту штуку, то есть признать ошибку. И вот тут сыграло мое хитрованство украинское, и я сказал: «Ну хорошо, перепечатаем». И ничего не перепечатал, конечно. Снова звонок: «Почему не перепечатали?» «Понимаете, это же такое дело, надо редколлегию собрать, я их собрать не могу…» В общем, начал дураком быть. А им так нравится, когда кто-то глупее их. Позже в мемуарах Лигачева я нашел замечательное место, где он пишет, что я был самой большой его кадровой ошибкой, потому что я дурак. Я специально таким дураком становился иногда — это им так нравилось!

— А вам самому нравилось?

— Работать тогда было безумно интересно. Уже ведь было ясно, что разваливается система, разваливается страна.

— В какой-то мере вы же ее и разваливали.

— Да, с большим удовольствием. Но, с другой стороны, я в каких-то мемуарах прочитал очень хорошее сравнение: английский летчик, который бомбил Дрезден, он разбомбил один из красивейших городов мира. Дрезден был превращен просто в крошево, и этот летчик после войны пришел, сел на развалины и заплакал. Он говорит: «Я, конечно, понимал, что всех фашистов надо убить, но когда я увидел это…» Вот примерно то же происходило с нами: разваливать разваливали, а когда все развалилось, плохо стало.

— Это, кстати, очень заметно по содержанию журнала. С января 1990 года ваш «Огонек» — совсем другой журнал.

— Именно на том этапе в журнал все более авторитетно начали вторгаться вот эти ребята (показывает жестом погоны), и следом за ними пришел Валя Юмашев. Он вел в «Комсомолке» «Алый парус», а мы ему дали отдел писем, он его великолепно организовал. И к началу 1990 года «Огонек» — это уже был их журнал.

— То есть Гущин и Юмашев работали на КГБ?

— Мне Яковлев четко несколько имен называл: «Вы с этими людьми будьте осторожнее, потому что от них идет информация обо всем, что происходит в редакции». А мне это даже нравилось. Потому что я этим людям выдавал всю информацию, какую хотел, и все. Валя Юмашев — просто блестящий журналист, но он сирота, у него свои комплексы, он сдружился с семьей Ельцина и так далее, это его дело. Ко мне пришел однажды Борис Николаевич с мемуарами, Юмашевым написанными. А через неделю меня вызвал Горбачев: «Значит так, Ельцина надо кончать, он идиот, он сумасшедший. Он же себе вены резал. Ты его размажь!» И я понял, что это уже все: если я начну мазать кого-то одного из них, я вообще все потеряю.

— То есть вы отказались печатать мемуары?

— Отказался. И отказался про Ельцина каку писать.

«Живя здесь, надо совершенно четко уметь то, что можно делать в тюрьме. И нужно очень точно понять, чего ты хочешь»

— Но все равно Горбачев вам роднее был, чем Ельцин.

— Нет, понимаете, я считал и считаю до сих пор, что человек имеет право на любые взгляды. Вот почему я никогда не подписывал, это была тяжелейшая задача — не подписать ни одного коллективного письма. Если человек хочет писать, пусть пишет, что хочет, но он должен быть готов отвечать за то, что он пишет. Если он готов эти взгляды изложить и готов их отстаивать, бог ему в помощь, но это его личное собачье дело, все! Что касается Горбачева, как, кстати, и Путина, и любого руководителя страны — ему же некогда телевизор смотреть, радио слушать, газеты читать, ему приносят странички. И вот мне Яковлев один раз говорит: ну он уже года два про нас ни слова хорошего не слышал. Понимаете, все зависит от того, как доложить. И вот эти помощники, они, конечно, делали Горбачева, они его лепили, вылепливали… И в конце концов его просто бросили.

— Юмашев вел у вас отдел писем, и выглядела эта рубрика так, будто по крайней мере некоторые письма сама редакция себе и писала.

— Все письма были настоящие. Тысяча писем в день. Оттуда можно было выбрать все что угодно, и мы выбирали то, что хотели. Помню, я пришел в ЦК и сказал: вы знаете, я получаю тысячу писем в день от людей, которые мне пишут, что ЦК неправ. И был мне ответ: а мы получаем примерно 2 тысячи писем в день с требованием вас уволить. Короче говоря, все это был очень интересный опыт. Я все время говорил своим сотрудникам: динозавры погибли не потому, что родились динозаврами, а другие оказались более зубастые, а погибли потому, что поменялся климат. Вот мы не можем ничего, мы не исполнительный орган, но мы можем менять климат. Пока давайте менять погоду.

— Но все-таки вам было можно, вам разрешили, это все-таки особые условия.

— Нет, всем было можно.

— Не все пользовались этим?

— Конечно. Понимаете, это у меня с юности, с молодости. Мои отец и мать были крупными профессорами-биологами, и отец мне всегда говорил: чтобы здесь нормально жить, надо обладать профессией, в которой государство будет зависеть от тебя. Надо уметь что-то такое, чего не умеют другие. Есть две профессии — инженера и врача, в которых твое умение будет решать, а не анкета, не партийность или что-то еще. Я кончил школу с золотой медалью, считал, что буду такой умный писатель, все было замечательно. Но я пошел в мединститут, окончил его с красным дипломом, и это дало мне какую-то опору, надежность, часто, правда, фиктивную. И отец мне говорил: теперь вот, если что, ты и в тюрьме будешь врачом. Вот эта фраза меня как-то зацепила. Я ее не понимал, я считал ее циничной, жестокой, но это правильная фраза была. Живя здесь, надо совершенно четко уметь то, что можно делать в тюрьме. И нужно очень точно понять, чего ты хочешь. Я понял.

— И чего вы хотели?

— Я потерся на Западе и к 1986 году уже был испорчен вот этим взглядом на западную загнившую, разложившуюся систему, где люди могут гавкать на свою власть и руководить ею. Единственное, чего мне хотелось, чтобы люди понимали, что власть — это им подчиненная часть общества и что власть обязана служить им, а не они служат этой власти.

— А такая фамилия — Илья Ценципер — вам что-то говорит? Он у вас работал.

— Нет, не говорит. У меня был штат 144 человека. Я знал человек тридцать максимум, а остальные вроде бы что-то там делали. Но и это тоже причина, по которой это было замечательное время. Как его ни поливают, но это было время, когда можно было реализовать себя в журналистике. Сегодня это же никому не нужно, во-первых, а во-вторых, это уже и невозможно. Я, например, сейчас вряд ли мог бы редактировать журнал в условиях частного владения.

— Но на Украине же редактировали (после ухода с поста главного редактора «Огонька» Коротич 7 лет был профессором Бостонского университета, затем вернулся на Украину и возглавил газету «Бульвар Гордона». — Прим. ред.).

—На Украине я и сейчас председатель редакционного совета, но там свои ребята на свои же деньги, достаточно небольшие, все делают, я их воспринимаю иначе, чем если бы это был, ну, не знаю, Потанин, ворочающий миллиардами. Я бы с ним не смог, потому что понимал бы, насколько он висит на крючке. Он боится потерять миллиарды и зависит от власти. Поэтому хорошо, когда ты делаешь журнал с людьми, которые ворочают в крайнем случае сотнями тысяч.

— А что это вообще у вас за газета на Украине? Таблоид?

— Еженедельник с телепрограммой, скажем так. Это простая история: я восемь лет был в Америке, уехал знаменитым человеком, там меня в какую-то американскую Академию искусства и литературы избрали, то-се. И я думал, что я приеду сюда, и у меня уже на лестнице сидит очередь из издателей. Фиг! Никому не нужен, никто не стоял на лестнице! А из Киева приехали и попросили помочь им сделать еженедельник. «Бульвар Гордона». И вот мы начали делать интервью — огромные, с разными людьми. Их брал я, и берет до сих пор сам Гордон, ну интересно ему. Не родственник наших Гордонов, просто бизнесмен украинский. И я очень рад, что я в Киеве делаю то, что я делаю. Скажем, очень интересно познакомился с Януковичем. Он ни с кем не хотел разговаривать, а когда зашла речь обо мне, говорит — давай делать передачи. Я ответил: «Тогда так — будем разговаривать, о чем я хочу». И поговорили. Было пять передач. Должно было быть больше, но во время пятой я сказал: «Слушайте, Виктор Федорович, какого хрена сидит Тимошенко? К ней же в очередь стоят послы, президенты, а она сидит. Выпустите ее! Что это такое вообще?!» Он как-то замялся, что-то начал объяснять… Я говорю: «Значит так, обсуждается вопрос, можно ли отправить на лечение в Германию или в Швейцарию — это трудно? А то у вас люди столько наворовали, что они могут себе по клинике купить, всю Швейцарию!» Кончилась запись, и его эта идеологиня, помощница по идеологии Анна Герман, как начала вопить: «Как вы не понимаете? Вы в какую политику лезете? Вы не понимаете, что вы делаете!» Я послал ее на хер, и с тех пор меня больше на эту передачу не приглашают. Но во всех случаях надо оставаться собой. И с Виктором Федоровичем мы очень хорошо наладили отношения, пару раз с ним уже после тех передач посидели просто по душам, пообедали. И осталась репутация. Порядочность — это очень прибыльное дело, как бы там ни было.