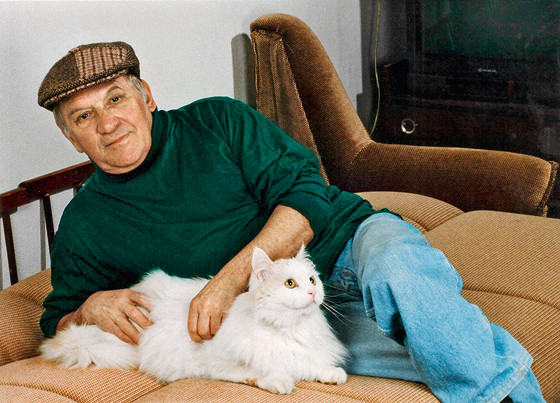

Советы старейшин Лев Дуров, актер и режиссер, 80 лет

«Афиша» продолжает публиковать интервью с людьми, к чьему мнению могут прислушаться все и безоговорочно. В очередной части — Лев Дуров.

В театре Дуров последовательно претворял в жизнь идеи своего учителя Анатолия Эфроса, ставил Шекспира, Чехова, Гоголя и Мольера. В кино, получив за заслуги кучу наград и званий, почти не получал главных ролей — но при этом те несколько минут, что он проводил на экране, нередко запоминались не меньше, чем сам фильм. Последние 45 лет работает в Театре на Малой Бронной, по-прежнему много играет на сцене и снимается.

— Когда началась Вторая мировая война, вам было 10 лет — вы понимали, что произошло?

— Никто тогда толком не понимал. Дети думали, что началась какая-то игра. Мы пели целыми днями: «Как начнется война, пушку слепим из говна, жопу порохом набьем, всех фашистов перебьем!» Оптимизма было выше крыши, а вот когда стали бомбить, когда стали выть женщины и появились первые похоронки, тогда поняли, что это серьезно. Еще мы пацанами на крышах дежурили. Немцы — они тупые были довольно в этом отношении: прилетали всегда в одно время. Все знали, когда будет налет. Комендант нас гонял с крыши, но мы упорные были.

— А послевоенная Москва долго возвращалась к обычной жизни?

— Это, кстати, огромная тема! Потому что война — это не только бои, потери, оторванные руки и ноги. К примеру, возвращается герой. У него цацек от горла до пояса — орденов, медалей. А ему говорят: «Все, демобилизация. Кем работал? Ассенизатором. Вот давай на свою говновозку садись — и вперед!» А он: «Как же так? Я герой войны!» И начинались трагедии. Многие спивались, не выдерживали этого. Потом был еще такой специфический звук по всей Москве — «ж-ж-ж». Это безногие на своих тележках ездили. И потом в один день они неожиданно все исчезли. А куда, догадайтесь сами.

— Сейчас много говорят о том, что военное поколение — другое. Что сейчас таких уже не бывает. Что это люди с какой-то особой закалкой и взглядом на мир…

— Другие, не другие — так сложно сказать. Конечно, тот, кто не знает, что такое голод, он немножко другой. Кто не знает, что такое ампутация, когда ты, десятилетний мальчик, держишь чужую ногу во время операции и эта нога остается у тебя в руках, а ты должен отнести ее в яму с хлоркой. Кто через это не прошел, тот, наверное, другой. Знаете, мы однажды снимали в Одессе, и вот одна грудастая одесситка говорит другой: «Роза, я думала по кино, что Дуров такой большой, а он маленький!» А вторая отвечает: «Соня, зато он плотный!» Так вот, мы поплотнее тех, кто всего этого не пережил.

— Я всегда думала, что мы сейчас, оглядываясь на военное время, видим его одномерным. Таким безусловно страшным и трагическим. Мне, например, очень сложно представить, как в 1942 году кто-то идет в загс регистрировать брак или в шахматы играет на лавочке.

— Человек так устроен, что он не может жить в страхе постоянно. Даже когда выли сирены по всей Москве, мы во дворах играли в городки, и в чижика, и в отмерялы, и в жосклы. В те игры, которых сейчас нет. Такого понятия, как двор, сейчас вообще нет. Потому что сейчас у всех в голове сплошные страхи. А тогда был один страх — ночной. Когда машина тормозила около твоего дома, а ты думал: «За папой или не за папой?» А сколько доносов? Сколько предательств? У нас в классе парень встал однажды и отрекся от родителей. Сказал: «У меня арестованы отец и мать. Я отрекаюсь от них — они изменники родины, а я, как комсомолец, не могу это пережить». Правда, потом вся школа перестала с ним здороваться, и он ушел.

«Я человек безрассудный — сначала скажу, а думаю уже задним числом. Мне как-то один президент сказал: «Мы вас очень любим». А я ему ответил: «А вот мы вас — не очень». Что это был за президент — не скажу»

— Вы тогда что думали об этой власти?

— Не знаю почему, но я все понимал. Родители никогда об этом не говорили. Не потому что я побежал бы, как Павлик Морозов. Хотя Павликов Морозовых было очень много. У меня была такая история — я уже в детском театре работал и как-то раз встал и заявил, что до тех пор, пока предатель Павлик Морозов будет героем наших спектаклей, нравственность мы в детях наших не зародим. И началось. Меня куда только не таскали. Когда меня вызвал директор театра — очень серьезный человек, очень восточный, — он мне сказал: «Что вы себе позволили?! Мне звонки страшные поступают!» А я ему говорю: «Подождите, у вас вот замечательная дочка Танечка. Представьте, что вы сидите дома с компанией. И вдруг случайно рассказываете антисоветский анекдот. Танечка после этого должна бежать на Лубянку?» Он ответил только: «Дуров, убирайся вон!» Так что я все отлично понимал. И когда умер Сталин, я стоял на балконе и пел.

— Что пели?

— Да просто: «Лай-ла-ла-ла!» А потом отправился к подругам в гости. И уже гораздо позже, когда у меня был юбилей, эти самые подруги затащили меня на кухню и спросили: «Дуров, скажи, а что это был тогда за сумасшедший дом? Ты вошел, мы плачем, а ты говоришь: «Вы чего, курицы, плачете?» Мы: «Как! Сегодня умер великий Сталин!» Я как заорал: «Идиотки, вы понимаете, что сегодня у всего человечества праздник! Сегодня умер один из самых страшных людей на свете! Это даже не человек! Это нелюдь! Не понимаете этого, идиотки?» Сказал и хлопнул дверью так, что штукатурка упала. Девочки, в общем, подумали, что я с ума спятил. Затаились и долго сидели в углу.

— Вам что, самому никогда страшно не бывает?

— Редко. Я человек безрассудный — сначала скажу, а думаю уже задним числом. Мне как-то один президент сказал: «Мы вас очень любим». А я ему ответил: «А вот мы вас — не очень». Что это был за президент — не скажу.

— Один из двух, надо предполагать.

— Ну на моей памяти их много было, этих императоров. Сколько я их уже пережил? Начиная со Сталина… 7 или 8, что ли. Знаете, почему я никогда не вступал ни в какие партии? Потому что там постоянно врут. Давно еще секретарь райкома пришел после премьеры и говорит: «Дуров, ты лучше всех играешь в спектакле, скажи, почему ты не в партии?» Я ему отвечаю: «Потому что я вам не верю». Он сразу дверь прикрыл гримуборной: «Как это — «не верю»?» — «Да вы врете все время». — «Что ты такое говоришь?» — «Правду говорю. Смотрите, вот я сижу на голубятне, безграмотный пацан. Слышу вдруг — грандиозная музыка откуда-то доносится. И по радио произносят фамилию композитора. Проходит время, и вы начинаете этого композитора убивать. Потом проходит еще время, и вы рассказываете, что на самом-то деле он гений. Великий Шостакович. Как я вам после этого могу верить? Так что не трогайте меня, ради бога». Ну он и ушел.

— Такие разговоры раньше, по идее, отражались если не на жизни, то на карьере точно…

— Когда спрашивают: «А вот как Дуров не был членом партии и получил народного артиста Советского Союза?» Я отвечаю: «А у них все партийные вымерли, некому было звания давать, вот и перепало».

— Вы работали со многими великими театральными деятелями, но главным, кажется, был Анатолий Эфрос. Среди современных режиссеров может появиться кто-то равный ему по масштабу, как вам кажется?

— Я точно могу сказать, что то, что умел Эфрос, не умеет никто! Ни один. Станиславский создал театральную таблицу Менделеева, а Эфрос расчленил ее на атомы. Его главный метод — психологический разбор. Он нас учил думать о том, что именно сейчас происходит между нашими героями на сцене. Я иногда задаю режиссерам вопрос: вот эта реплика — почему я ее говорю? Зачем она вообще тут нужна? И почти никто не может объяснить. Для меня, ученика Эфроса, это всегда очевидно.

— А как он вас учил разбираться с текстами?

— Он читал сцену и говорил: «Что вы о ней думаете?» Мы начинали анализировать. Каждый участвовал в процессе. А потом Эфрос подводил итог: «Вы много сказали неправильного, так что теперь послушайте». И разбирал сам. А мы все понимали, что мы полные идиоты. У него текст был в голове сложен, он его видел. А если ты, режиссер, не видишь, лучше уйди. Значит, ты не владеешь профессией. Эфрос умел все! Это был Пушкин в режиссуре. Вот как можно определить гений Пушкина? Мы произносим слово «гений» — и кто первый приходит на ум?

— Пушкин. Но, думаю, отчасти потому что нас всех так воспитали.

— А вот и нет. Думаю, совсем не поэтому. А знаете почему? Сейчас это будет шутка, но не совсем шутка. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Что это такое? Ерунда какая-то, да? Что-то такое он за окном увидел. Но ты, пожалуйста, посмотри в окно и тоже опиши, что видишь. «Снег лежит. И совы прыгают. Яков — он метет метлой». И что это? Говно. А Пушкин на всю жизнь и у всех. Вот и Эфрос был таким же. Все актеры, которые с ним работали, превратились в актеров драматических. Потому что драматизм был для него главным понятием, он его искал во всем. Он знал, что эта боль — за всех и за все. Вот скажите мне, пожалуйста, кто самый жестокий писатель в русской литературе?

— Первым, конечно, на ум приходит Достоевский.

— Ну что вы. Оптимист! Приподнятый и нервно вздернутый автор. Кто по-настоящему жесток, так это Чехов. Вот где одна безысходность. «Ванька Жуков» — что может быть страшнее? В школе мы молотим: Ванька Жуков — мальчик едет на деревню к дедушке. Мя-мя-мя-мя. Но постойте… Мальчика-то замордуют. Чехов не дает шанса даже ребенку. Но почему тогда он гений? Потому что у него была боль за каждого человека. Он понимал, что это и есть драма. И Эфрос нас учил это понимать.

— Несмотря на всю серьезность Эфроса, творилось у вас в театре что-то невообразимое.

— Было столько всего, что мне на две книги хватило. Однажды, например, великий Олег Ефремов, серьезнейший, большой режиссер уже, пришел в Детский театр. А там, чтоб вы понимали, даже слово «жопа» нельзя было произнести, сразу к директору отправляли. Олег Николаевич входит в предбанник, где сидят все корифеи, потягивается и говорит: «Поссать, что ли?» И, не дожидаясь ответа, начинает писать на стенку. Раздаются крики: «Ужас! И это наша режиссура!» К начальнику, конечно, бегут. В это время Ефремов идет в гримуборную к Чумаку, брату этого, который теперь всем голову морочит. И Олег Николаевич начинает писать ему в раковину. Тот: «Олег! Ты в своем уме?!» И тогда Ефремов струей проходится ему вдоль спины. Тот вскакивает, хватает стул, орет: «Убью!» Ефремов сквозь смех: «Погоди, погоди». Расстегивает ширинку, и достает оттуда огромную клизму. Вот вам и великий Олег Николаевич. И знаете что? Я уверен, что для театральной жизни это необходимо. Сейчас не так. Сейчас все по делу. Пришли, отработали, ушли. Спектакль кончается, и через минуту ни одного актера уже нет.

— Вряд ли это особенность только театрального мира. Это какие-то общие изменения. Везде теперь все по делу.

— Как бы это глупо ни прозвучало, я думаю, что наша жизнь девальвировалась по всем пунктам. Серьезно. Литература девальвировалась. Мы можем, конечно, назвать три фамилии, да и вокруг них возникнут споры. Все девальвировалось. Даже культура выпивки. Был такой у нас артист — Анатолий Щукин, который всех царей играл. У него была мужеподобная жена Тося и тварюга сын, которого они звали — щуренок. Как-то все актеры сидят в гримуборной, и Толик говорит: «Эх, ребята, завтра воскресенье, а день пропал. Тося сказала, что мы идем в парк культуры со щуренком. Так что завтра я не участвую». Все возмущаются: «Толя, как же так!» И через какое-то время Толя вдруг говорит в воздух: «Нет, Тосенька, ничего у тебя из этого не получится». На следующий день они идут до парку культуры. И Щукин, неожиданно наклонившись, бормочет: «Ой, извините, у меня шнурок развязался. Вы идите, я догоню». На самом деле у него на асфальте стрелка мелом была нарисована. А в сугробе по стрелке зарыт шкалик. Он его откапывает, отпивает и идет дальше. Вы представляете — человек ночью специально приехал и закопал по парку эти шкалики. И столько закопал, что мы потом еще все вместе ездили допивали. Сейчас кто такое придумает специально?

«Достоевский? Оптимист! Приподнятый и нервно вздернутый автор. Кто по-настоящему жесток, так это Чехов. Вот где одна безысходность. «Ванька Жуков» — что может быть страшнее? Чехов не дает шанса даже ребенку»

— И почему никто не придумывает?

— Какое сейчас главное слово? Прогресс. Но Лев Николаевич Толстой уже однажды высказался по поводу прогресса. Он сказал: «Почему в центре вашей цивилизации, Париже, голова так легко отделяется от тела, катится по доскам и падает в корзину?» На самом деле прогресс приносит в нашу жизнь довольно много дурного, и это не новая мысль.

— Но вряд ли именно прогресс виноват в том, что все поголовно школы умерли: актерская, режиссерская, ну вот балетная кое-как держится…

— Правильно вы сказали — уже кое-как. Один Николай (Цискаридзе. — Прим. ред.) танцевать за весь Большой театр не может. И даже три танцовщика не могут. Я сейчас скажу, может быть, опять очень глупые вещи. Но улетели такие понятия, как патриотизм, совесть, честь. Они просто стерлись. На первое место выходит одно — деньги. А как только это слово становится первым — конец. С этим ничего не поделать. Вы понимаете, что такое платный курс? Я не поступил на нормальный курс и говорю: «Папа, дай денег! Хочу быть артистом». — «На, Коленька». Я говорю педагогу: «Дяденька, нате денежку, научите меня быть артистом». И дяденька отвечает: «Конечно, научу!» Даже если ты олух и бездарь.

— Ну слушайте, в советское время тоже был блат. Просто это были не деньги, а связи.

— Все знали, что у нас на курсе учится Лена Добронравова — дочка великого артиста мхатовского. Ее, как тогда было принято говорить, взяли по звонку. Так вот, наш руководитель курса Блинников, который был большим другом Добронравова, после первого курса Лену отчислил.

— Я много думала о людях, которые работали в Советском Союзе, а потом попали в совершенно иную систему координат, где все вдруг стало можно. И эта долгожданная свобода их как художников уничтожила. Люди, делавшие тончайшие вещи, впали вдруг в невообразимую пошлость.

— Я сам об этом часто думаю. И не уверен, что тут можно людей судить. Это очень сложный момент. Многие просто растерялись. Я, кажется, понимаю даже, на кого вы именно намекаете.

— Но ведь так не бывает, чтобы вчера у человека был вкус, а сегодня пропал. И вместо Утесова он вдруг полюбил Стаса Михайлова.

— Часто бывает, что ему продюсер говорит: на это я тебе деньги дам, а на это не дам. И что ему делать? Он режиссер. И ему говорят: или это, или ничего. На самом деле я тут должен говорить только за себя. Я на такие вещи никогда не шел. Если пошлятина есть, то можно предложить мне хоть миллион долларов, я не буду сниматься. Хотя Эфрос меня часто подзывал и говорил: «Лева, ты что в таком говне снимаешься?» На что я отвечал: «Анатолий Васильевич, в метро босиком не пускают». Он только рукой махал и говорил: «А-а-а, иди отсюда».

— А вы, кстати, перестройку как-то предчувствовали? Понимали, что скоро все будет меняться?

— Знаете, идеология ведь была сильнейшая. До сих пор многие живут этим и думают, что СССР был раем на земле. Но это же иллюзия. Ложь. Вся страна жила в нищете. И когда говорят про «великие достижения», хочется спросить, а за счет чего они реализовывались? Не думаю, что многие верили, что это может когда-то закончиться. Диссидентов же были единицы.

— Но в театре-то должны были быть диссидентские настроения?

— Эфрос никогда разговоров о политике не вел. Это ему было чуждо. Но спектакли у него принимали сложнее, чем у злободневного Любимова. «Ромео и Джульетту», например, мы сдавали семь раз. Был один человек такой, Еломайский его фамилия. Полный м…дак. Иного слова не скажешь. Не дурак даже, а именно м…дила. Его уволили из театра за оговорки. И вот этот человек стал театральным инспектором. И пришел принимать наш спектакль. Посмотрел и говорит: «Анатолий Васильевич, там бы вот одну строчечку поменять в куплете». А на сцене Броневой в роли Капулетти, я, Эфрос и этот м…дила. Я вижу, как Эфрос багровеет просто и говорит: «Какую еще реплику?!» Этот начинает что-то такое блеять: «Да перестаньте, Анатолий Васильевич, вы что, не понимаете?!» — «Нет, я не понимаю». — «Ну как же: «И будете свидетелем веселья, подобного разливу вод в апреле». Ну? Не понимаете?» Все переглядываются. М…дила говорит: «Ленинские дни грядут! Анатолий Васильевич! Прилив, апрель! Тут не до веселья». Этой тупости не было предела.

— Вы за свою кинокарьеру сыграли огромное количество эпизодических ролей. Для вас правда не было разницы между эпизодом и главной ролью?

— Конечно. Если есть что сказать, если явление можно препарировать, какая разница, какой у этой роли объем?

— Все-таки одно дело играть небольшой эпизод, а другое — Гамлета. Иначе почему люди страдают без главных ролей?

— Стоп, давайте разберемся. Тут входит в силу понятие амплуа. Константин Сергеевич (Станиславский. — Прим. ред.) его отвергал и был неправ. Потому что амплуа — это трезвое понимание своего положения в труппе. Я Гамлета играть не могу, потому что у каждого человека есть о нем определенные представления. Если бы Эфрос сказал: «Знаешь, Левка, я решил поставить «Гамлета», и ты будешь играть…» Может быть, тогда я бы на это и пошел. Потому что я бы понимал, что у него есть какой-то особенный замысел. Мне не нужно играть Гамлета, мне нужно играть могильщика, но так, что Станиславский после этого скажет: «Э-э-э, не-не, я могильщика никогда не сыграю. Пусть это Дуров».

— Как вам кажется, почему людям почти каждой эпохи их время кажется ущербным по сравнению с прошлым? Вот Вуди Аллен недавно об этом даже фильм снял.

— Я так не считаю. Я не считаю, что мы живем в плохое время. Я даже не считаю, что советское время было плохим. Просто в каждом времени есть плюсы и минусы. Это понятно. Вот взять хотя бы советские пионерские лагеря. Да-да, и не смейтесь! Это была замечательная организация. Там было какое-то очень правильное ощущение коллектива. И это важно. Там воспитывались такие понятия, как солидарность. И воспитывались так, что будь здоров. Вы хоть знаете, что такое темная?

— Когда тебя одеялом накрывают и бьют всей палатой?

— Да, чтоб ты потом не мог вспомнить, кто бил. Давай ткни пальцем! Не ткнешь. Там свои своих наказывали. И были законы серьезные.

— Ну вообще многие ностальгируют — и не только по пионерлагерям. Принято вести разговоры, что вообще раньше все лучше было — и искусство, и люди.

— Ой, ладно уж. Те, кто такие разговоры ведут, пусть идут знаете куда? А лучше пусть занимаются серьезным делом. И вообще помалкивают. Потому что если ребята занимаются серьезным делом, то ничто и никогда не умрет. Это как, знаете, сидеть у окошка и ныть: «Ах, денег нет, кризис». А ты пойди наймись рабочим, поподбрасывай снег, заработаешь денег. Почему это раньше никому не казалось позорным?! Но нет, я буду сидеть, смотреть, как другие бросают снег, и ныть: «Ой, что мы будем делать? Как мы будем жить?!» Да так и будем. Сжав зубы. Вот все ругают спектакль… Я английский плохо произношу… В Моссовета идет, про мужской стриптиз.

— «Ladies’ Night»?

— Да-да, вот я его пошел посмотрел и думаю — елки-палки! Замечательный спектакль, такой актуальный! Сталевары остались без работы, собираются в пивной. И читают в газете, что требуются стриптизеры в клуб. И мужики-сталевары становятся стриптизерами. Это же замечательно. Очень актуально. В такой реальности мы живем. Что ты ноешь?! Пойди и придумай себе какое-то дело. Иди и вкалывай! Голова есть? Нет головы — значит руки есть. А если есть голова и руки — еще лучше. Не терплю нытиков. Когда мои коллеги заводят песню про то, что все их забыли, мне хочется сказать: ребята, ни один космонавт, взлетая, ни один не знает, вернется он или нет. Гагарин не знал. И что же? Все понимают, что могут погибнуть, и все равно рвутся в космонавты!

— Ну артисты все-таки жизнью не рискуют.

— Нет. У артистов есть свой пункт. Он называется — «забвение». Все рвутся в актеры, все хотят славы, и все должны быть готовы к тому, что когда ты уйдешь со сцены, тебе п…дец. Забудь и не ной. Это твой удел. Почему тебе все должны? А ты сталеварам не должен? Шахтерам не должен? Все говорят: «Я так много сделал!» А что сделали-то?

— Это вы про гражданскую ответственность?

— Не совсем. Знаете, в чем мое счастье? В том, что я этой стране ничего не должен. Мне всегда говорили: «Ты перед родиной в вечном долгу». Но нет, тут уж простите, этой родине я ни хера не должен, и она мне не должна. Я тут никогда и ни у кого ничего не просил. Не было такого. Я должен только своим близким, своим друзьям — и больше никому. Не-а.

— Сами вы, я так понимаю, забвения никогда не боялись?

— Мне уже, извините, 80 лет. И пока его нет. Я книгу новую написал, поставил «Бурю» и сам сыграл Просперо. Забвение будет тогда, когда — та-та-да-да… (Складывает руки на груди и напевает траурный марш.) Когда в гробик положат. Вот тогда будет забвение. Потому что это — уже не лечится.