Итоги нулевых 25 экспонатов 2000-х

Главные произведения искусства, которые выставляли в Москве за последние 10 лет.

1. «Заседание Государственного совета» Ильи Репина в «Новом Манеже»

Как в Русском музее открылся специальный зал для «Заседания» и для эскизов к нему, экспонат с инвентарным номером Ж-4088 с места не трогался. Даже юбилеи Репина самое большое его произведение, 36 квадратных метров в золоченой раме, встречало в том же зале. Потому что адский труд: снять раму, снять с подрамника, скатать, затем раскатать, — и чтобы при этом ничего не расслоилась, не поломалась, не посыпалось. Но к 50-летию Путина картину сняли, скатали, переправили в Москву, где раскатали, надели на подрамник, выставили в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, потом сняли, скатали, перенесли в «Новый Манеж», где раскатали, надели на подрамник...

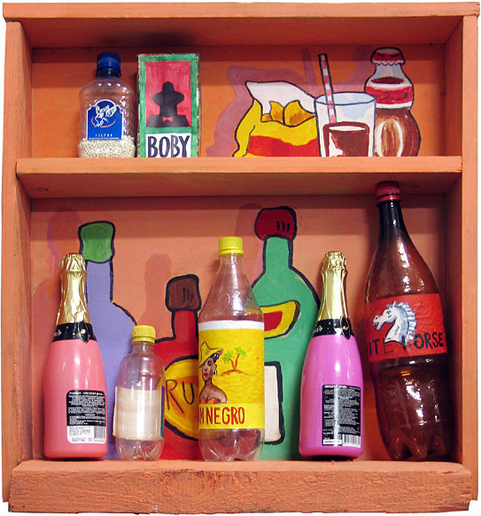

2. «Нормальная цивилизация» Константина Звездочетова в XL

Соревнование с Европой, поведшееся еще от Петра Великого — мол, мы сами с усами и можем не хуже, — закончилось историческим поражением; импорт идей и товаров ни к чему хорошему не привел. Ироническая звездочетовская инсталляция-универсум, состоящая сплошь из соблазнившей соотечественников рекламной обертки, за которой пустота, напоминала разом про брежневские времена, когда рождалась недалекая мечта мещанина-потребителя, и про времена нынешние, когда мечта осуществилась — и ничего.

3. «Поль в костюме Арлекина» Пабло Пикассо в Пушкинском музее

Пикассо всегда был чуточку наш — все-таки коммунист, автор голубя мира и т.д.; потом, русская жена; потом, коллекция раннего Пикассо, приобретенная Сергеем Щукиным и хранящаяся ныне в Пушкинском музее и Эрмитаже, давала повод для национальной гордости — мол, русские первыми распознали гения. Пикассо из парижского Музея Пикассо принимали как родного — таких очередей в Москве давно не видывали.

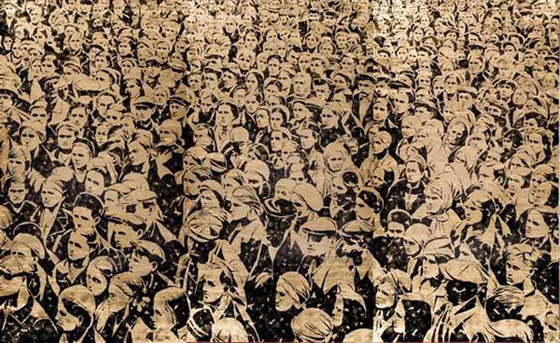

4. «Братья и сестры» Алексея Беляева-Гинтовта в галерее «Триумф»

Стилист «Евразийского движения», выиграв премию Кандинского-2008, спровоцировал неутихающие споры и размежевания «правых» и «левых», «почвенников» и «либералов»: до истории с Гинтовтом мало кто задумывался, есть ли в современном российском искусстве вообще что делить.

5. «Спор об искусстве» Василия Яковлева на выставке «Москва–Берлин»

Купеческий потомок, завзятый эротоман, обожатель Рубенса, Снейдерса и вообще фламандцев, главный художник ВДНХ: на выставку «Москва–Берлин» его чудовищная картина попала как заведомо проигрышный, гнилой аргумент в споре «русские дураки, а вот европейцы и американцы умницы» — однако ж русский дурак, он-то свое что-то да и успел показать, ага, вот.

6. «№12» Марка Ротко в «Гараже»

Для отечественного зрителя настолько категоричная абстракция до сих пор представляется как дело сомнительное, если не прямо надувательство; ну а Ротко, самый дорогостоящий абстракционист, — соответственно, главный надувала. Разнообразные пассы Ротко, детально продумывавшего эффекты — затемнение, определенная высота развески и т.д., — только подтверждали сомнения, что дело здесь темное.

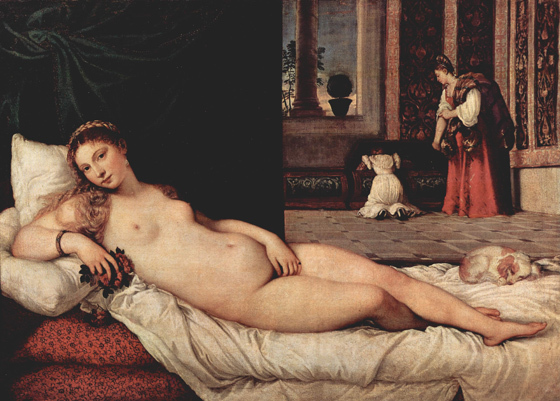

7. «Венера Урбинская» Тициана в Пушкинском музее

Явление «Венеры» из Уффици производило сильное впечатление в зале копий с Микеланджело; среди копийных гипсов полуулыбка тициановской натурщицы (говорят, заказчик попросил художника изобразить в таком виде его, заказчикову, родную мать) выглядела прямо ухмылкой.

8. «Сердце» Джеффа Кунса из коллекции Пино в «Гараже»

Насчет современного искусства часто подозревают какой-то подвох; и к монументальному сердечку, будто взятому с рождественской елочки, но увеличенному стократно, циники подходили так и так — ну и что хотел этим сказать художник? В конце концов, устав от интерпретаций, все равно плакали от умиления: главный симуляционист на другие эмоции и не рассчитывает.

9. «Шишка-пипи» группы «Желатин» на 1-й Биеннале современного искусства

Сталактит желтой заледеневшей мочи: австрийские похабники намеревались выставить это прямо на Красной площади, свесив со Спасской башни, — но не получилось; удовольствовались внутренним двориком бывшего Музея Ленина. Толком рассмотреть это мало кому удавалось, но отношение ко всем последующим Московским биеннале было сформировано.

10. Коронационное яйцо Фаберже–Вексельберга в Кремле

Магнат Вексельберг выкупил перед аукционом вторую по численности, после Оружейной палаты, коллекцию пасхальных подарков российского императора — и до сих пор не найдет им места, носится как с... Целая эпопея с этими яйцами — то они должны были в отдельный музей оформиться, то в Эрмитаж передаться или в ту же Оружейную палату.

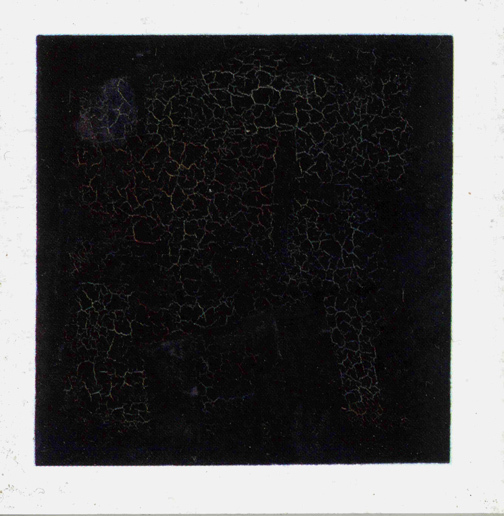

11. «Черный квадрат» 1929 года Казимира Малевича в Третьяковке на Крымском Валу

Переписывать историю русского искусства ХХ века главный смутьян начал, едва обратился назад и обозрел собственное изобретение, абстракцию. В ходе общего поправления биографии в конце 1920-х оригинальный «Черный квадрат» 1915 года показался Малевичу не то настолько черным, не то настолько квадратным, как нужно, — короче, он написал еще один.

12. «Палец» Андрея Монастырского в ММСИ

Концептуализм как термин расхожий служит чуть не ругательством и обозначает прежде всего что-то головоломное и выспренное. Для такого случая есть простое и впечатляющее раннее произведение отца московского концептуализма, где вопрос, что делает произведение искусства произведением искусства, нахальнейшим образом оборачивается против вопрошающего: а ты кто такой.

13. «Мент в поповской рясе» группы «Война» в магазине «Седьмой континент»

Лидер «Войны» Олег Воротников, облачившись в рясу, навесив крест и напялив фуражку, зашел в супермаркет, набрал еды и питья и вышел, не расплатившись, — но хоть бы кто слово сказал. «Война» до и после этого сотворила немало впечатляющих акций, но непререкаемый «Мент в поповской рясе» даже среди них стоит особняком.

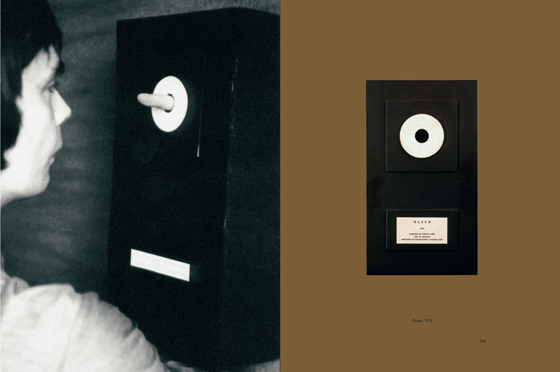

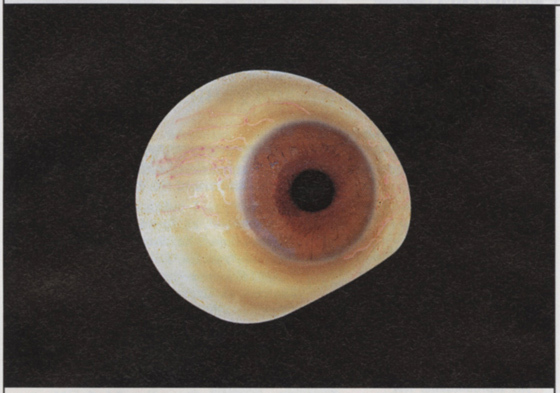

14. Вставной глаз Давида Бурлюка в Московском центре искусств

Дягилев от футуризма, человек, срежиссировавший русский авангард, как известно, не имел левого глаза. «Если бы я был приверженцем биографического метода в искусстве, то весь футуризм Д.Бурлюка мог бы вывести из его одноглазия», — писал впоследствии его соратник Крученых.

15. «Подводный мир» Александра Виноградова и Владимира Дубосарского в галерее XL

Самые успешные ныне российские художники (судя по продажам) поначалу, в 1990-е, придуривались, рисуя серию «картин на заказ» (настоящего заказа тем временем не было). Понемногу дела пошли в гору, и когда их призвали защищать национальное достоинство в российском павильоне на Венецианской биеннале, скабрезники и ироники расстарались безо всяких ироний.