— Давайте начнем с простого вопроса. Какой ваш любимый город — и какой город сегодня вам кажется самым влиятельным в смысле современной культуры?

— Недавно я писал книгу про Лондон середины прошлого века и художников, что там жили. С Лондоном у меня действительно связана практически семейная история, которую рассказали люди, что жили там — по своим воспоминаниям.

А самый важный город… интересный вопрос, на самом деле: у мировой культуры как будто больше нет центра. Как мы знаем, Париж был столицей мира с середины девятнадцатого века до середины двадцатого. После этого вперед вырвался Нью-Йорк. Мне кажется, его влияние уже не так сильно. Лондон тоже был очень важен. А сейчас центр мира, как мне кажется, где угодно — столько всего происходит в Китае, Индии, Южной Америке. Хотя Германия по-прежнему невероятно волнует меня в смысле культурной жизни.

— Вы написали книги про Микеланджело, дом, в котором жили Ван Гог с Гогеном, Лондон Бэкона и Хокни. Кажется, вам ужасно нравятся не только сами персонажи, но и эпохи, в которых они жили. Если бы вы могли выбирать, в каком времени вы хотели бы родиться?

— Люди, о которых я писал, часто страдали от тяжелейших болезней. Я писал про Джона Констебла — а его жена тяжело болела от туберкулеза, который теперь лечится. Ван Гог страдал от психических проблем, а сегодня ему просто правильно бы назначили таблетки. Тут можно порассуждать о том, как это повлияло на их искусство — но, как ни крути, во многих отношениях сегодня жизнь намного комфортнее.

— Как вы думаете, кто из героев ваших книг сильнее всех изменил историю искусства?

— Забавно даже думать об этом, но главный новатор среди моих персонажей — это, наверное, Микеланджело. Помимо замечательных картин и скульптур он придумал барокко — новый и очень важный стиль, который оказывал влияние на художников еще много веков. После него, конечно, стоит упомянуть Ван Гога — это тот художник, который влиял на других.

— Да, в своей последней книге вы с Хокни утверждаете, что именно он познакомил западных художников с восточной перспективой.

— Хокни его, кстати, очень любит. Как-то я был на кухне, а мой маленький сын прибегает ко мне и сообщает, что звонит мистер Хокни и очень хочет поговорить о Ван Гоге. Я бы даже сказал, что Хокни себя сильно с ним отождествляет — живет в маленьком тихом городке на побережье. Хокни даже думал, что Ван Гог не добился бы такого успеха, не существуй в изоляции. Прав ли он или нет — не мне судить, но в любом случае это размышление много говорит о самом Хокни.

— Как вы познакомились с мистером Хокни?

— Я брал у него интервью в 1995 году — и, переслушивая его годы спустя, понял, что Хокни очень четко сформулировал все те принципы, которые направляли его работу много лет спустя: например о фотографии. Через год я поехал к нему на выставку в Лос-Анджелес, и мы пообедали. А потом он перебрался в Великобританию, мы часто встречались на выставках и обедали много раз. Так наши профессиональные отношения художника и журналиста переросли в дружбу.

— Дружба с художниками очень сильно меняет настроение, с которым мы о них пишем. Как вы как с этим справляетесь?

— Это, конечно, дилемма — в прошлом году я даже решил не писать про большую ретроспективу Хокни. Но ведь если вы не общаетесь с художниками, то не знаете, что они делают и почему. Мне кажется, внимание к художнику зависит и от того, кого критик считает локомотивом истории искусства: художника, куратора, рынок или музеи. Я считаю, что историей искусства управляют художники, и разговоры с ними учат меня большему, чем любые теории — но при этом у меня есть друзья и коллеги, которые предпочитают с художниками совсем не пересекаться. Так что на это вопрос каждый должен ответить для себя сам.

— Все ваши книги так или иначе показывают нам художников с человеческой точки зрения. Зачем, как вы думаете, нам нужно знать характер художника?

— Единый взгляд на модернизм кажется мне очень странным. Как мы можем размышлять об искусстве Пикассо, не зная о нем самом — и о том, каким было бы искусство, не будь в нем Пикассо, что бы тогда осталось от модернизма? Но писать о характере художника, анализировать его трудно.

Я много говорил с Франком Ауэрбахом (британский художник-авангардист. — Прим. ред.) про сороковые-шестидесятые в Лондоне: он живой свидетель этого времени. И он мне сказал, что характер для художника намного важнее таланта. Характер позволяет тебе не сдаваться и работать по шестьдесят лет практически над одним и тем же изо всех сил. Франк по-прежнему работает каждый день, хотя он совсем не молод. Так же поступал в свое время и Микеланджело, он работал до самой смерти.

Очень важно верить в себя. Никто никогда не забудет, что 20 лет Люсьен Фрейд работал, несмотря на то что был никому не интересен. Его работы не продавались, но он не сдавался. Многие на его месте давным-давно завязали бы с искусством.

А еще нужно быть готовым делать то, чему тебя в институте не учили — как тот же Люсьен Фрейд, который в пятидесятые почему-то стал заниматься фигуративными работами, хотя все вокруг утверждали что будущее за абстракцией. Но для него было абсолютно естественным двигаться против течения — как и для Хокни. А еще Франк говорил мне, что у великих художников есть особая чувствительность, свой собственный способ видеть мир и уметь его показать — это очень необычно, это то, чему невозможно научить.

— Когда вы были ребенком, могли представить себе, что станете одним из самых влиятельных критиков современности?

— Я довольно рано стал размышлять об искусстве и о том, чтобы писать. Это, как мне кажется, важный предиктор. Один актер мне рассказал, что как-то случайно оказался на задворках сцены во время репетиции и подумал, что тоже смог бы играть в театре. Так что если у вас возникает странное нерациональное чувство, что вы тоже могли бы чем-то заниматься, — это хороший знак.

Картины всегда интересовали меня — мне нравился календарь с репродукциями, который висел у моих родителей на кухне. В школьной библиотеке была книга про TATE, и мне очень нравилась репродукция Люсьена Фрейда. Мне тогда было всего четырнадцать, и сейчас мне трудно объяснить, по каким причинам я все-таки выбрал этот путь.

— Хокни в вашей с ним книге утверждает, что Караваджо повлиял на историю освещения в Голливуде. Это удивительное сопоставление — и сразу хочется спросить: вы думаете, сегодня единая история искусства вообще возможна?

— Написать последовательную историю того, как искусство развивалось шаг за шагом, точно невозможно: это многие уже пытались делать тысячу раз. Сначала описывали жизнь Донателло, а потом вдруг начинали говорить о Нигерии. История искусства не последовательность одновременных событий.

Но что касается истории картин, Хокни хочет сказать, что есть единая история их развития. Неважно, рисуешь ты на стенах пещеры или снимаешь на айфон, — все равно сталкиваешься с определенной проблемой: как перенести трехмерный мир на плоскость. Есть определенные технологические изменения, и они едины — фотография, например, сильно изменила искусство. Возникновение движущего изображения теперь — виртуальная реальность. Наверное, можно рассказать историю того, как человечество создавало искусство, с помощью каких средств.

— А еще Хокни говорит удивительные вещи про географию. В его родном городе свет был таким, что почти не было теней, и это сильно повлияло на его работы. Мы знаем, как низкий северный свет повлиял на фламандцев. Можно ли говорить, что базовые выразительные формы живописи в разной географии разные?

— Это размышление Дэвида — про влияние климатических различий. Не знаю, повлиял ли влажный климат побережья Сены на то, как рисовал Моне, но средиземноморские пейзажи ему точно давались не так хорошо.

— Хокни рисовал свои работы на айпэде — это, например, тупиковая ветвь или нет? Как вы думаете, что с искусством будет дальше, нужна ли нам будет живопись через пятьдесят лет?

— А что будет с музеями?

— Музеи станут больше. А если серьезно, история показывает, что канон сильно меняется. Когда-то он представлял собой короткий список греко-римских работ. Во время Возрождения к списку того, что стоит показывать в музеях, люди добавили работы великих современников. В XIX веке в музеи вдруг пришли примитивное искусство и неожиданные направления вроде китайского искусства. Канон постоянно меняется — вслед за интересом людей. Не уверен, что Рафаэль так же сильно волновал людей сто лет назад, как сегодня.

— Вы так много пишете об искусстве, что хочется спросить: вы думаете словами или картинками?

— Скорее всего, словами — хотя до последнего момента я не знаю, что напишу, пока не начну писать. Мне кажется, способность писать — физическая способность, которая у одних просто более развита, чем у других; нужно как-то чувствовать форму, которую примут слова. Иногда бывает так, что я пишу книгу утром, а потом иду гулять, и голос в моей голове подсказывает мне, что же писать дальше.

— Мне всегда было интересно, что происходит в тот момент, когда журналист начинает писать книги. Я вот, например, так устаю от текстов, что меня раздражает даже писать в фейсбуке.

— Чего же вы хотите — писать непросто. Нужно постоянно думать, а думать — это тяжелая работа. У меня просто нет другого выхода: я не начинаю работать без контракта, и через какое-то время издатель начинает меня спрашивать, где же книга. Помню, что Достоевскому надо было писать «Игрока» быстро, чтобы поправить финансовое положение, — для писателя это нормальная ситуация.

— Сколько часов в день вы работаете?

— Я — человек привычки. На завтрак люблю выпить кофе с круассаном, съесть тост с джемом и, возможно, кашу. Я начинаю работать в девять утра и пишу примерно до часу-двух. Не думаю, что писатели могут работать эффективно больше трех часов в день. Обычно за это время у меня получается примерно полторы тысячи слов, и они быстро складываются в книгу. Мне кажется, больше писать опасно: один мой знакомый критик должен был написать книгу за полгода, и совершенно истощился — говорит даже, что это разрушило его брак.

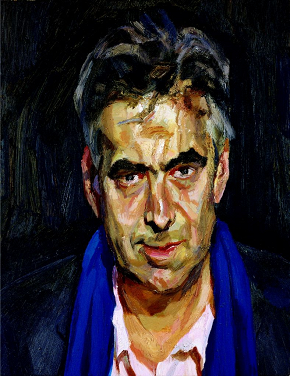

— Расскажите, почему решили позировать Фрейду именно в голубом шарфе для вашего знаменитого портрета ?

?

— Я пришел к нему в этом шарфе, и он мне сказал: если ты так часто носишь этот шарф, почему бы тебе в нем и не позировать? Он любит, чтобы его модели носили привычную для себя одежду. Не знаю, что он думал о моей одежде, но как-то он рассказывал про одного человека, который приходил позировать в совершенно ужасной рубашке, и Фрейд не мог не думать об этом, пока его рисовал. Когда ты позируешь ему, приходится носить одно и то же каждый день — а я полгода позировал ему трижды в неделю. К концу наших сессий я просто ненавидел свой теплый пиджак, потому что когда мы начинали, было ужасно холодно, а к концу этого времени наступила жара. А синий шарф сейчас висит в гардеробе — его, к сожалению, поела моль.

— Если бы вы могли купить любую картину из любого музея к себе домой, то что бы это было?

— Ван Гог — и его автопортрет 1888 года, где он изобразил себя как монаха. Не знаю, почему я его выбрал сейчас — спросите через пять минут, и, может быть, я отвечу иначе.

1888 года, где он изобразил себя как монаха. Не знаю, почему я его выбрал сейчас — спросите через пять минут, и, может быть, я отвечу иначе.

— Как ваша жизнь в искусстве изменила вас?

— Разговоры с художниками меня многому научили. Недавно я заполнял документы на визу и в графе «род занятий» хотел написать: «говорю с художниками». Не думаю, что вашему консульству это понравилось бы, но это действительно так — сотни часов я слушал Люсьена Фрейда.

Не думаю, что рассматривание картинок меня сильно изменило… Хотя сейчас вспомнил забавную вещь: мы с Хокни как-то говорили о старых мастерах, и я его спросил, что, по его мнению, происходит на этой картине. А он сказал мне, что никто не может этого знать — потому что даже сам Хокни не знает, что происходит на его картинах.

— Вы так часто упоминаете эти имена, что хочется спросить: Хокни и Фрейд стали частью вас?

— Я думаю, что художники в целом делают это с людьми. Ты смотришь на их работы и как будто впитываешь в себя их мир, их способ смотреть на мир.

— Как человек, который всю жизнь задавал вопросы другим, не хотели ли сами бы ответить на какой-то вопрос, который вам никто не задавал?

— На самом деле нет: с Люсьеном Фрейдом у меня есть одна общая черта — ему тоже никогда не нравилось быть в центре внимания. Он был очень известен, но всегда радовался, если на концерте оказывался на последнем ряду и худших местах, а когда его узнавали в кафе, то говорил мне, что больше туда не придет. Ему нравилось быть наблюдателем, а мне — тем, кто задает вопросы. Мне иногда даже сложно бывает ответить на вопросы о себе.