«Боже, храни мое дитя» Тони Моррисон

Тони Моррисон — один из столпов современной американской литературы, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий, видный борец за права национальных меньшинств. Тем не менее ее имя в России известно немногим. Объясняется это в первую очередь тем, что зарубежные писатели, имеющие в нашей стране культовый статус, почти все поголовно прошли через советскую школу перевода. Моррисон же в СССР толком не переводили — в том числе потому, что проблематика ее книг не была близка местной аудитории: вопрос дискриминации чернокожего населения не стоял остро в стране, где недавно открылся Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

По большому счету этот аспект прозы Моррисон и сегодня не найдет громкого отклика в душе российского читателя. Ценность романа «Боже, храни мое дитя» заключается в том, что он затрагивает множество других тем, не связанных напрямую с происхождением героев и цветом их кожи. Книга, опубликованная в США в 2015 году, изначально должна была выйти под названием «Детский гнев» («The Wrath of Children»), но издательству оно почему‑то не понравилось, хотя роман Моррисон написала действительно отнюдь не о Боге, от которого не дождешься помощи, когда над тобой с детства издеваются самые близкие люди — родители.

Главная героиня книги, красавица Лула-Энн Брайдуэлл, купается во внимании окружающих, но в глубине души все равно ощущает себя уродливой и никчемной, потому что в детстве мать часто унижала ее, будучи уверенной, что не делает ничего плохого и таким образом просто готовит дочь к жизни в мире, полном жестокости и страданий. Мотив влияния детских травм на формирование личности взрослого человека не то чтобы оригинален, однако Моррисон с блеском удалось найти особый, пронзительный, горестный тон для описания вечного конфликта матери и дочери, пропитав буквально каждую строку повествования злостью и обидой, которые Лула-Энн годами подавляла в себе.

«Голодный дом» Дэвида Митчелла

Начинать разговор о Дэвиде Митчелле с упоминания «Облачного атласа» почти моветон, но куда деваться, если визитной карточкой писателя по-прежнему остается роман, с большим успехом экранизированный семейным подрядом Вачовски и Томом Тыквером. Несмотря на то что с момента публикации «Атласа» прошло уже более десяти лет, Митчелл за это время так и не смог определиться, к какой плеяде авторов примкнуть: то ли к тем, кто прогибает под себя изменчивый мировой литературный процесс и претендует на звание живых классиков (вроде Барнса и Макьюэна), то ли к честным беллетристам.

«Голодный дом», по всей видимости, ставит точку в споре Митчелла с самим собой и выдает в нем мастера добротной, ладно скроенной прозы, призванной в первую очередь развлекать, а потом уже поднимать в душе экзистенциальную смуту. Книга о загадочном доме, который исполняет желания, но взамен берет каждого нового гостя в плен, читается взахлеб, а идея преемственности поколений и обескураживающей схожести человеческих судеб безыскусно напоминает нам все о том же «Облачном атласе». Впрочем, одним «Атласом» дело не ограничивается, и в «Голодном доме» писатель наконец перестает сопротивляться свойственному британской литературе консерватизму и с исключительной щедростью раздает дань кумирам прошлого.

В том, что в центре повествования оказывается замкнутое пространство, населенное загадочными сущностями, с легкостью считывается отсылка к Горацию Уолполу и готическому роману в целом; кричащая типажность персонажей опирается на шекспировскую традицию; мотив потайной двери, ведущей в райские кущи, очевидно, позаимствован из кэрролловской «Алисы»; ну и разумеется, не обошлось без влияния авантюрной прозы Диккенса. Правда, опытный читатель сразу скажет, что «Голодный дом» — это всего-навсего инкарнация «Степного волка», только более мрачная и с целым выводком неприкаянных Гарри Галлеров. И будет по-своему прав.

«Ноль К» Дона Делилло

Если в России XXI века Пелевин и Сорокин с маниакальным упорством продолжают писать антиутопии и умудряются при этом звучать свежо и хлестко, то для американской литературы, гордо вступившей на путь метамодернизма, даже формальное, поверхностное следование законам жанра, который, будем честны, изжил себя еще в 1960–1970-е годы, кажется вычурным архаизмом. Собственно, западные критики уже уличили Дона Делилло в том, что строить сегодня роман вокруг закрытой криогенной лаборатории в окрестностях Челябинска, мягко говоря, пошловато. С другой стороны, Делилло всегда обвиняли в том, что его книги оторваны от реального времени: то ли они отстают от повестки дня лет на двадцать, то ли, напротив, сильно ее опережают.

В романе «Ноль К» писатель пошел еще дальше и с ног на голову перевернул конфликт отцов-луддитов и детей-технократов, который стараниями Джонатана Франзена сегодня считается чрезвычайно актуальным (а на самом деле был поднят еще Воннегутом в годы президентства Эйзенхауэра). У Делилло все наоборот: стареющий миллиардер Росс Локхарт жаждет бессмертия не души, но тела, соглашаясь подвергнуть себя и свою возлюбленную криозаморозке, чтобы вернуться в этот мир спустя годы, когда будут изобретены лекарства от всех болезней.

Сын Росса Джеффри, напротив, учится принимать идею о том, что человеческое существование, увы, конечно. Пытаясь отрефлексировать свои поступки, он часто задает мирозданию вопросы до того наивные, что кажется, будто повествование в книге ведется от лица Глазастика — шестилетней девочки, главной героини романа Харпер Ли «Убить пересмешника». А порой в его голосе звучат нотки религиозного фанатизма — совсем как у пророка «третьего откровения» Илая Уоткинса из синклеровской «Нефти!». Подспудно обвиняя отца в том, что тот слишком много надежд возлагает на науку и прогресс, Джеффри не замечает, что и сам поклоняется идолу — идолу смерти, которая всех примирит и рассудит.

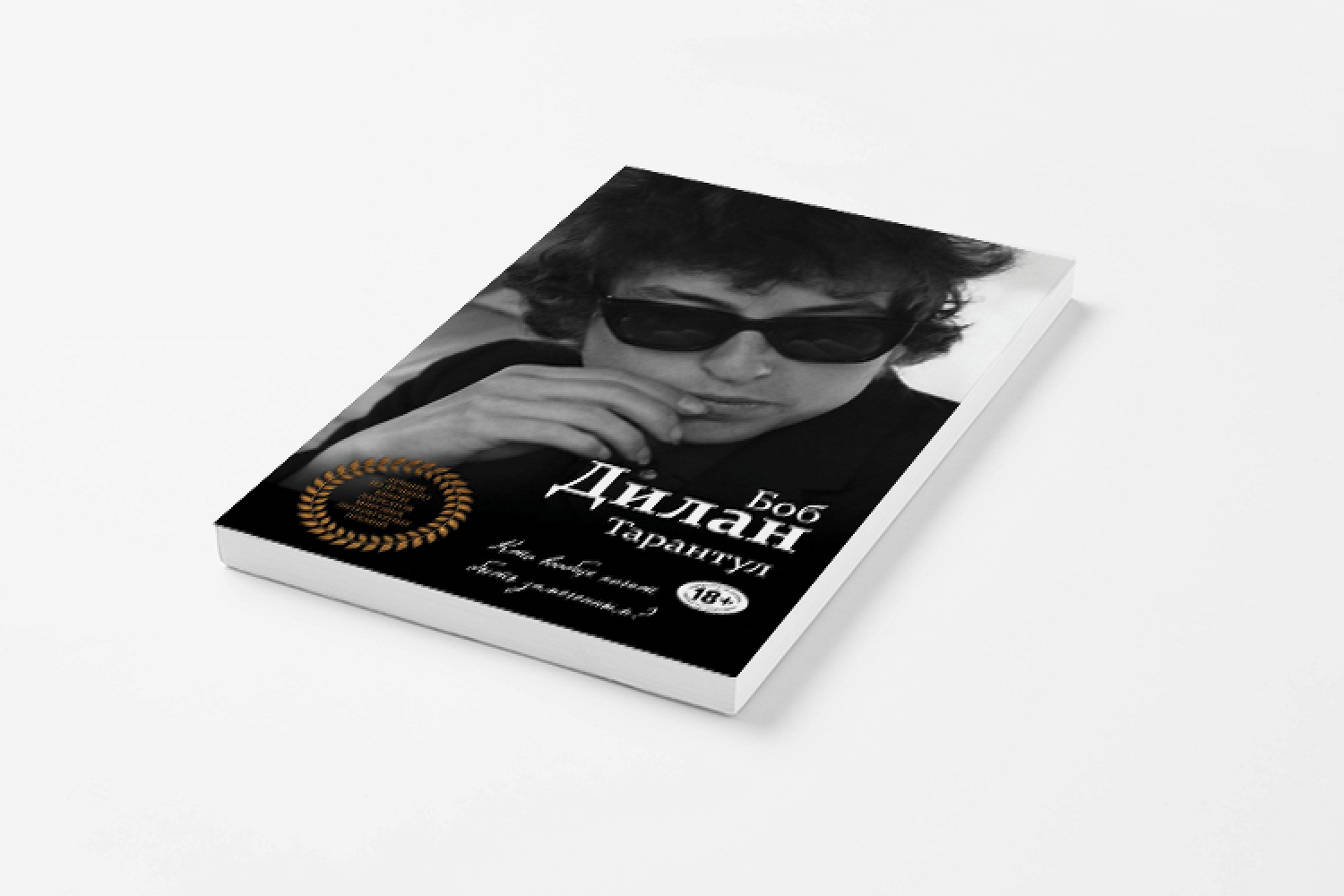

«Тарантул» Боба Дилана

По накалу страстей волну народного возмущения, поднявшуюся после присуждения Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе, можно приравнять разве только к буре, которая разразилась после того, как в 2006 году «Евровидение» выиграл не Дима Билан, а финская трэш-группа Lordi. «Они что там, в своей Швеции, с ума посходили? Где Дилан — а где литература? В мире что, нормальных писателей не осталось? А в следующем году кому дадут? Тому Уэйтсу? Или, может, сразу Майли Сайрус?» — вопрошали разгневанные поклонники Адониса, Филипа Рота и Харуки Мураками.

Самые дотошные, правда, потрудились зайти на «Википедию» и обнаружили, что формально Боба Дилана все-таки можно назвать конвенциональным поэтом и даже писателем: в 1971 году он опубликовал экспериментальный роман «Тарантул», который в этом месяце выходит в переводе Максима Немцова. Точнее, не роман вовсе, а скорее масштабную прозаическую поэму: в ней Дилан практикуется в использовании техники потока сознания и предстает адептом уитменовской диалектики. Именно Уитмен в определенном смысле предвосхитил появление битников, к которым часто пытаются приписать Дилана, тогда как родился он на 15–20 лет позже ключевых представителей этого течения.

Да, Дилан действительно восхищался идеалами бит-поколения и водил дружбу с Алленом Гинзбергом, но стилистически вовсе не шел с ним нога в ногу. Если уж и искать Дилану литературного побратима (или антагониста) среди современников, то им может стать, например, Ричард Бротиган. Во всяком случае, в сравнении с поэзией Бротигана особенно отчетливо понимаешь, что для вдохновенного лирического анархизма, к которому стремился Дилан в «Тарантуле», малые поэтические формы подходят значительно больше, чем пространный, утомительно многословный верлибр.