«Багровый пик» Чем вдохновлялся дель Торо: путеводитель по миру литературной готики

На этой неделе в прокат выходит новая картина Гильермо дель Торо — готический хоррор «Багровый пик». «Афиша» решила вспомнить самые яркие произведения влиятельного и вернувшегося в моду литературного направления.

«Замок Отранто» Горация Уолпола (1764)

Иллюстрация из немецкого издания 1794 годаЛитературная готика началась с подлога: сын британского премьер-министра, корреспондент Вольтера и солидный коллекционер Гораций Уолпол выдал свой дебютный роман — фееричное сцепление чудес и ужасов из жизни итальянских рыцарей — за перевод каноника Онуфрио Муральто неким Уилльямом Маршаллом. Второе издание «Замка Отранто» автор выпустил уже под собственным именем и снабдил пространным предисловием — художественной декларацией нового стиля, которому, по мнению Уолпола, предстояло примирить «естественный» роман современности и безудержную фантастику средневекового эпоса. Но, как это нередко бывает, эстетические выкладки плохо сочетались с наличным произведением: мрачные фантазии вышли у писателя чересчур головными, озаренными, как заметил Вальтер Скотт, «слишком резким дневным светом», — тогда как всему по-настоящему таинственному пристало быть бесплотно-вездесущим. Как бы то ни было, именно «Замок Отранто» при всех своих недостатках задал координаты будущего художественного направления и предопределил ряд его стилистических и композиционных особенностей.

Иллюстрация из немецкого издания 1794 годаЛитературная готика началась с подлога: сын британского премьер-министра, корреспондент Вольтера и солидный коллекционер Гораций Уолпол выдал свой дебютный роман — фееричное сцепление чудес и ужасов из жизни итальянских рыцарей — за перевод каноника Онуфрио Муральто неким Уилльямом Маршаллом. Второе издание «Замка Отранто» автор выпустил уже под собственным именем и снабдил пространным предисловием — художественной декларацией нового стиля, которому, по мнению Уолпола, предстояло примирить «естественный» роман современности и безудержную фантастику средневекового эпоса. Но, как это нередко бывает, эстетические выкладки плохо сочетались с наличным произведением: мрачные фантазии вышли у писателя чересчур головными, озаренными, как заметил Вальтер Скотт, «слишком резким дневным светом», — тогда как всему по-настоящему таинственному пристало быть бесплотно-вездесущим. Как бы то ни было, именно «Замок Отранто» при всех своих недостатках задал координаты будущего художественного направления и предопределил ряд его стилистических и композиционных особенностей.

«Итальянец, или Исповедальня кающихся, облаченных в черное» Анны Радклиф (1797)

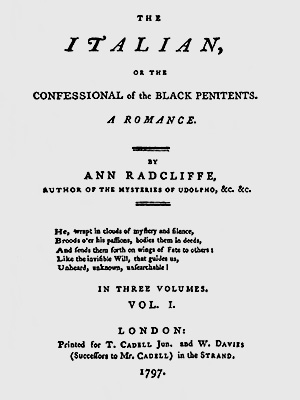

Титульная страница первого издания книгиСледующим важным явлением готической прозы стали книги англичанки Радклиф. Если «Роман в лесу» и «Удольфские тайны» сделали ее островной достопримечательностью, то «Итальянец» вывел в знаменитости европейского масштаба: когда писательница ушла из литературы и переехала в курортный Бат, предприимчивые орловские и московские эпигоны добрые двадцать лет выпускали романы от ее имени. В отличие от Уолпола, норовившего мистифицировать читателя и выдать жуткую историю за подлинный человеческий документ, Радклиф не стеснялась подчеркивать сочиненность описываемых событий. Кроме того, в ее главных текстах — например, том же «Итальянце» — долгая сюжетная интрига (станут ли супругами вельможа Винченцио Вивальди и Эллена ди Розальба?) превалирует над краткосрочными эмоциональными эффектами. Позднее оригинальная повествовательная техника была усвоена вполне первосортными писателями уровня Шарлотты Бронте («Джейн Эйр») и Чарлза Диккенса («Тайна Эдвина Друда»), а вольное обращение Радклиф с жанровыми конвенциями (взять хотя бы склонность автора к обстоятельным экспозициям и частым ретардациям) заставило не одно поколение филологов поломать голову, к какому же течению ее отнести — просветительскому или предромантическому.

Титульная страница первого издания книгиСледующим важным явлением готической прозы стали книги англичанки Радклиф. Если «Роман в лесу» и «Удольфские тайны» сделали ее островной достопримечательностью, то «Итальянец» вывел в знаменитости европейского масштаба: когда писательница ушла из литературы и переехала в курортный Бат, предприимчивые орловские и московские эпигоны добрые двадцать лет выпускали романы от ее имени. В отличие от Уолпола, норовившего мистифицировать читателя и выдать жуткую историю за подлинный человеческий документ, Радклиф не стеснялась подчеркивать сочиненность описываемых событий. Кроме того, в ее главных текстах — например, том же «Итальянце» — долгая сюжетная интрига (станут ли супругами вельможа Винченцио Вивальди и Эллена ди Розальба?) превалирует над краткосрочными эмоциональными эффектами. Позднее оригинальная повествовательная техника была усвоена вполне первосортными писателями уровня Шарлотты Бронте («Джейн Эйр») и Чарлза Диккенса («Тайна Эдвина Друда»), а вольное обращение Радклиф с жанровыми конвенциями (взять хотя бы склонность автора к обстоятельным экспозициям и частым ретардациям) заставило не одно поколение филологов поломать голову, к какому же течению ее отнести — просветительскому или предромантическому.

«Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли (1818)

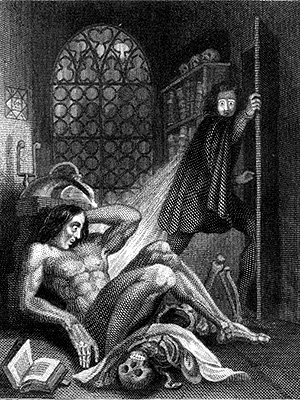

Иллюстрация к книге Шелли Теодора фон ХольстаПробу пера супруги крупнейшего британского поэта начала XIX века по праву можно отнести к разряду нечаянных шедевров: история о швейцарском докторе и его чудовищном изобретении была придумана на байроновской вилле в шутку — как одноразовая страшилка на ночь, — а оказалась основополагающим текстом только-только нарождавшейся научной фантастики. Однако чего-чего, а похвального слова человеческому интеллекту из «Франкенштейна» не вычитаешь — по объективным причинам ничего не знавшая о евгенике (отстаиваемой, кстати, двоюродным братом Дарвина) Шелли уже тогда подняла неуютные вопросы об этичности воскрешения мертвой материи и шире — уместности биологических экспериментов в принципе. Неслучайно культурсоциолог Джеффри Александер иллюстрировал свою мысль об истинном значении готики — облеченным в художественную форму «восстанием против века разума», защитной реакцией на промышленную революцию; иными словами, беллетристическим эквивалентом луддизма — как раз этим тревожным произведением.

Иллюстрация к книге Шелли Теодора фон ХольстаПробу пера супруги крупнейшего британского поэта начала XIX века по праву можно отнести к разряду нечаянных шедевров: история о швейцарском докторе и его чудовищном изобретении была придумана на байроновской вилле в шутку — как одноразовая страшилка на ночь, — а оказалась основополагающим текстом только-только нарождавшейся научной фантастики. Однако чего-чего, а похвального слова человеческому интеллекту из «Франкенштейна» не вычитаешь — по объективным причинам ничего не знавшая о евгенике (отстаиваемой, кстати, двоюродным братом Дарвина) Шелли уже тогда подняла неуютные вопросы об этичности воскрешения мертвой материи и шире — уместности биологических экспериментов в принципе. Неслучайно культурсоциолог Джеффри Александер иллюстрировал свою мысль об истинном значении готики — облеченным в художественную форму «восстанием против века разума», защитной реакцией на промышленную революцию; иными словами, беллетристическим эквивалентом луддизма — как раз этим тревожным произведением.

«Мельмот Скиталец» Чарлза Мэтьюрина (1820)

Иллюстрация из сценария театральной постановки по романуЗавязка мэтьюриновского романа — молодой человек приезжает в особняк умирающего дяди, чтобы вступить в права наследства, — напоминает зачин другого великого произведения той же эпохи, но эта параллель из числа ложных: в 1823 году Пушкин еще не читал «Мельмота Скитальца». Зато неслучайна другая литературная аллюзия: в «Лолите» имя английской инкарнации Вечного жида носит автомобиль Гумберта Гумберта. Книга двоюродного дедушки Оскара Уайльда — идеальный пример трудного чтения: этим она обязана и своей усложненной, на зависть «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого, композицией, и впечатляющей энциклопедичностью, будучи, по сути, антологией многих имеющихся к тому времени мотивов, в том числе еще не замыленных — готических. «Я на самом деле был всегда более сведущ в видениях иного мира, чем в реальностях этого», — заявлял Мэтьюрин в одном письме. Оно и видно: тема контракта с дьяволом-искусителем — пожалуй, центральная в романе — подана популярным ирландским проповедником отнюдь не с ортодоксальных позиций.

Иллюстрация из сценария театральной постановки по романуЗавязка мэтьюриновского романа — молодой человек приезжает в особняк умирающего дяди, чтобы вступить в права наследства, — напоминает зачин другого великого произведения той же эпохи, но эта параллель из числа ложных: в 1823 году Пушкин еще не читал «Мельмота Скитальца». Зато неслучайна другая литературная аллюзия: в «Лолите» имя английской инкарнации Вечного жида носит автомобиль Гумберта Гумберта. Книга двоюродного дедушки Оскара Уайльда — идеальный пример трудного чтения: этим она обязана и своей усложненной, на зависть «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого, композицией, и впечатляющей энциклопедичностью, будучи, по сути, антологией многих имеющихся к тому времени мотивов, в том числе еще не замыленных — готических. «Я на самом деле был всегда более сведущ в видениях иного мира, чем в реальностях этого», — заявлял Мэтьюрин в одном письме. Оно и видно: тема контракта с дьяволом-искусителем — пожалуй, центральная в романе — подана популярным ирландским проповедником отнюдь не с ортодоксальных позиций.

«Падение дома Ашеров» Эдгара Аллана По (1839)

Иллюстрация к книге авторства Обри БердслейВ США первой половины XIX века, как и в любой принимающей культуре, произошла диффузия течений и стилей: та же готика там наложилась на романтизм до степени полного неразличения. Категориальная путаница, впрочем, никак не сказалась на качестве местной литературной продукции. «Падение дома Ашеров» в этом отношении тот случай, когда внутри вроде бы окостеневшего жанрового канона (скажем, тема воздаяния за инцест успела опостылеть за без малого 40 лет с выхода шатобриановского «Рене») обнаруживаются скрытые потенции, неочевидные для носителей, стоящих по другую сторону культурного обмена, — то-то впечатлились французские символисты, получившие новеллу в нагрузку к «Ворону», «Колоколам» и «Аннабель Ли». Другое дело, что при жизни По его короткие вещи критиковали за монотонность и бедность сюжетного репертуара — как будто основные положения «Философии творчества», посвященной главным образом искусству саспенса в поэзии, невозможно было экстраполировать на суггестивную прозу писателя.

Иллюстрация к книге авторства Обри БердслейВ США первой половины XIX века, как и в любой принимающей культуре, произошла диффузия течений и стилей: та же готика там наложилась на романтизм до степени полного неразличения. Категориальная путаница, впрочем, никак не сказалась на качестве местной литературной продукции. «Падение дома Ашеров» в этом отношении тот случай, когда внутри вроде бы окостеневшего жанрового канона (скажем, тема воздаяния за инцест успела опостылеть за без малого 40 лет с выхода шатобриановского «Рене») обнаруживаются скрытые потенции, неочевидные для носителей, стоящих по другую сторону культурного обмена, — то-то впечатлились французские символисты, получившие новеллу в нагрузку к «Ворону», «Колоколам» и «Аннабель Ли». Другое дело, что при жизни По его короткие вещи критиковали за монотонность и бедность сюжетного репертуара — как будто основные положения «Философии творчества», посвященной главным образом искусству саспенса в поэзии, невозможно было экстраполировать на суггестивную прозу писателя.

«Упырь» Алексея Толстого (1841)

Иллюстрация из первого издания «Упыря»Одному из самых оригинальных русскоязычных текстов о вампирах откровенно не повезло: первые рецензенты увидели в юношеской повести Толстого лишь «запоздалую пародию» на Радклиф и Дюкре-Дюмениля, поздние — например, философ Соловьев — отделывались пышными фразами об «удивительно сложном узоре на канве обыкновенной реальности». Вместе с тем «Упырь», изданный автором под псевдонимом Краснорогский, представляет собой довольно тонкую работу как с западной (от эссе Мериме «О вампиризме» до «Розауры и ее родственников» де ла Мотт Фуко), так и собственной, постепенно складывающейся (Гоголь, Одоевский) традицией. Позаимствовав у Полидори («Вампир») метафору света как сборища кровососов, Толстой наполнил ее биографическим подтекстом: в Италию — место действия вставной истории срывателя покровов Рыбаренко — он ездил в составе свиты будущего императора Александра II. В общем, если где и искать литературные источники для пелевинского «Empire V», то в первую очередь здесь.

Иллюстрация из первого издания «Упыря»Одному из самых оригинальных русскоязычных текстов о вампирах откровенно не повезло: первые рецензенты увидели в юношеской повести Толстого лишь «запоздалую пародию» на Радклиф и Дюкре-Дюмениля, поздние — например, философ Соловьев — отделывались пышными фразами об «удивительно сложном узоре на канве обыкновенной реальности». Вместе с тем «Упырь», изданный автором под псевдонимом Краснорогский, представляет собой довольно тонкую работу как с западной (от эссе Мериме «О вампиризме» до «Розауры и ее родственников» де ла Мотт Фуко), так и собственной, постепенно складывающейся (Гоголь, Одоевский) традицией. Позаимствовав у Полидори («Вампир») метафору света как сборища кровососов, Толстой наполнил ее биографическим подтекстом: в Италию — место действия вставной истории срывателя покровов Рыбаренко — он ездил в составе свиты будущего императора Александра II. В общем, если где и искать литературные источники для пелевинского «Empire V», то в первую очередь здесь.

«Песнь торжествующей любви» Ивана Тургенева (1881)

Поздний Тургенев никогда не вызывал у отечественной читательской публики большого энтузиазма: вещи с политической подкладкой казались ей недостаточно злободневными, абстрактно-возвышенные — лишенными гражданского чувства. Готовя к публикации в «Вестнике Европы» «Песнь торжествующей любви», автор предупреждал редактора Стасюлевича: «Ругать будут лихо». Рассказ приняли на удивление хорошо: даже скандальный критик Буренин, не щадивший ни Надсона, ни Блока, отметил в истории Фабия, Муция и Валерии сочетание «самого глубокого реализма с самым странным фантастическим содержанием». Действительно, Тургеневу как никогда удалась вылазка на территорию иррационального: в отличие от многих других своих сенильных вещей вроде «Стихотворений в прозе» в «Песне» он безупречно держит форму (в данном случае — классической ренессансной новеллы) и мастерски вкрапляет в нее несвойственные высокой русской словесности готические элементы — гипноз и зомбирование.

«Страх» Ги де Мопассана (1882)

Репутация Мопассана как писателя пограничных состояний — продукт более поздних интерпретаций: Говард Лавкрафт в обзоре «Сверхъестественный ужас в литературе» ставил ведущего французского новеллиста рядом с учениками По вроде Амброза Бирса и Фитц-Джеймса О’Брайена, педантично исследовавшими проницаемость миров. Помимо хрестоматийного «Орля», регистрирующего острейшую фазу душевной болезни классика и сопутствующие мистические прозрения, внимания заслуживает и более короткая его вещь — «Страх». В отличие от традиционных готических образцов Мопассан тасует не столько рассказчиков, сколько жанры — это и рассказ, и мемуар, и программное эссе. Вероятно, последняя ипостась произведения любопытнее других: в логике одного из героев, слова которого, по-видимому, были близки и самому автору, стремление к разумному объяснению действительности в конце концов обернется выхолащиванием выдумки — а значит, литературы как таковой.

«Дом судьи» Брэма Стокера (1891)

Слава отца главного вурдалака мирового масскульта несколько упрощает творческий путь Стокера: в течение как минимум 25 лет он набивал руку на произведениях малой формы. Представление о том, как выглядели эти подступы к основной теме, дает выпущенный посмертно сборник «Гость Дракулы и другие истории о вампирах», куда вошли его вещи разных лет. Сюжет одного из рассказов лаконичен и прост: студент Малколмсон, которому предстоит ответственный экзамен по математике, перебирается за город и, к вящему ужасу местных жителей, поселяется в заброшенном доме, некогда принадлежавшем безжалостному судье, — с самыми удручающими для себя последствиями. Несмотря на виртуозное жонглирование базовыми готическими топосами и их позитивистскими объяснениями (паранормальным явлениям, происходящим в мрачном особняке, поначалу дается вполне бытовое объяснение — наглые крысы), стокеровская новелла в то же время свидетельствует о кризисе художественного направления в целом: выходом из него и станет знаменитый роман о бессмертном валашском графе.

«Черный монах» Антона Чехова (1894)

Другим способом преодоления инерции литературной готики стало ее скрещивание с новейшими завоеваниями искусства, которое условно принято называть реалистическим. Фирменная амбивалентность, приглушенность авторского голоса, великая роль подробности — хоть чеховский склад характера и не предполагал почтения к маргинальным жанрам, сущность его дарования оказалась как нельзя кстати для их дальнейшего развития. Впрочем, польза от этого временного союза была обоюдной: без центрального «низкого» образа — перемещающегося по воздуху черного монаха, который внушает податливому магистру философии Коврину мысли о гениальности, — «повестушка в 2 листа» просто потеряла бы всякий смысл. Сделав восприимчивость к готическому вокруг себя частью духовной характеристики персонажа, Чехов окончательно уравнял приемы массовой и элитарной литературы и внес свою лепту в формирование модернистской концепции личности.

«Поворот винта» Генри Джеймса (1898)

В интересе эстета Джеймса («Дейзи Миллер», «Женский портрет», «Крылья голубки») к сверхъестественной тематике нет ничего снисходительно-натужного: его всерьез занимали не только изыскания именитого брата Уилльяма, но и деятельность парапсихологических обществ Лондона и Нью-Йорка. Вероятно, самая известная вещь видного американского экспата XIX века — препарирование типично готического сюжета о привидениях в замке средствами актуальной, в духе fin de siècle, нарративной техники: поди разбери, уж не завирается ли временами повествователь — экзальтированная гувернантка, цитирующая Бронте и Радклиф, — в своем тщательно отфильтрованном монологе. Структурные особенности «Поворота винта» и вытекающая из них притягательная многозначность трактовок этой повести и стали излюбленным предметом литературоведческих дискуссий в США, а само словосочетание — универсальным обозначением сюжетного твиста, ставящего под сомнение надежность и компетентность рассказчика.

«Голем» Густава Майринка (1913)

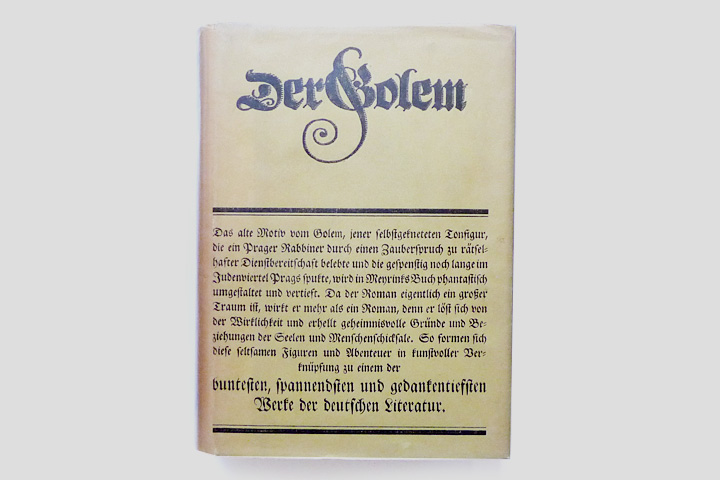

Лучшему произведению мистика Майринка была уготована странная историко-литературная судьба: последний бестселлер затухающей Австро-Венгерской империи «Голем» сначала положил начало мощному литературно-кинематографическому направлению первой половины XX века, экспрессионизму, а потом оказался на разделочном столе каббалистов и оккультистов. Так, положим, завсегдатаи Южинского кружка увидели в многофигурной композиции романа прежде всего «замкнутый иероглиф тайны» и современную сказку об инициации — именно соприкосновение с мифом о Големе приводит обитателей пражского гетто к полной духовной реализации. В таком прочтении нет ничего удивительного: в книге хватает бульварных ходов, располагающих к символическому истолкованию. Тем не менее жанр от этого скорее выиграл: подружив готическую строгость с угловатым европейским модернизмом, Майринк — вместе с Леонидом Андреевым в России и автором «Зова Ктулху» в США — отстояли-таки честь ужасного в художественной прозе.

«Мудрая кровь» Фланнери О’Коннор (1952)

Кадр из экранизации 1979 года

Наконец, последним значительным изводом литературной готики стала ее внутриамериканская разновидность, получившая эпитет «южная» — вслед за происхождением составивших ее писателей и географией их произведений. Взяв в качестве модели фолкнеровскую Йокнапатофу, обитатели которой мучительно решали проблемы расы, крови и земли, да еще и густо замешенные на религии, наследники создателя многостраничных «кукурузных хроник» (привычно едкий Набоков) — Харпер Ли, Трумен Капоте и Фланнери О’Коннор — по мере таланта укрупняли и рассматривали причудливый и жуткий мир штатов «Библейского пояса». «Мудрая кровь», являющаяся по авторскому определению «книгой о протестантском святом, написанной с точки зрения католика», повествует о фанатике Хейзеле Моутсе — ветеране Второй мировой, религиозный раж которого ведет к самоослеплению и тихому угасанию. От собственно готического здесь лишь исступленная вера в существование сил высшего порядка — имманентных в мирской терминологии факторов, что подспудно руководят нашими поступками. Мрак вокруг человека окончательно интериоризировался — теперь осталось научиться его обуздывать.