Руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург Архитектс». Внук автора дома Наркомфина Моисея Гинзбурга и правнук Григория Бархина, построившего здание газеты «Известия», которое также было отреставрировано его компанией в 2015-м.

— Великий директор Музея архитектуры Давид Саркисян считал, что дом Наркомфина — самый большой вклад России в мировую архитектуру. Почему он так долго стоял в ужасающем состоянии?

— Я думаю, Давид говорил не только о доме Наркомфина, но и о конструктивизме в целом. О короткой эпохе российского авангарда — периода, когда мы внесли самый значительный вклад в мировую архитектурную культуру. Этот вклад колоссально важен. Ведь до этого момента в России строили очень красивые здания, но следовали за модой, эпицентром которой были другие страны. Все правители, начиная с Ивана III, приглашали мастеров из Англии, Германии, Франции.

В 1934 году все творческие группы, работавшие и объединенные сейчас под общим брендом «конструктивизм», были признаны вредными, буржуазными, подверженными формалистическому влиянию и чуждыми молодому социалистическому обществу. Многим архитекторам, таким как Иван Леонидов, в процессе просто сломали судьбы. В 1930-е годы конструктивистские здания еще активно использовались, а уже после войны их начали перестраивать. Сначала — с целью увеличить площадь. Надстраивали первые этажи, проводили перепланировки. И дальше было только хуже — вплоть до 1990-х годов.

Конечно, многие если и не были противниками этой архитектуры, то считали ее чем-то неинтересным, неважным. Я в таких случаях часто рассказываю, как начал помогать отцу заниматься домом Наркомфина. Мой отец, Владимир Гинзбург, предпринял первые попытки по восстановлению дома за 30 лет до нынешней реставрации — в 1986-м. Тогда зданием интересовались единицы, и в основном это были западные историки, теоретики архитектуры, в том числе очень известные — такие как Кэтрин Кук, Кеннет Фрэмптон. В 1990-е уже каждого западного архитектора в Москве интересовал дом Гинзбурга и дом Мельникова. И только в последние годы я заметил, что входящие в этот дом группы людей говорят не на английском, а на русском языке. То есть у нас в обществе появился запрос, интерес к этой эпохе, дому, культуре. Нельзя сказать, что это повлияло на финансовые процессы, но все-таки создавало предпосылки.

Нам надо правильно оценивать вклад русского авангарда в мировую культуру: не только то, что делали архитекторы, но и музыканты, писатели, художники, режиссеры. Потом путем развития социалистического реализма мы стали превращаться в культурную провинцию. И то, что сейчас мы начинаем адекватно оценивать наш вклад, должно помочь нам выбраться из этого состояния культурной провинции.

— Расскажите, на каком этапе сейчас работы.

— Мы на начальной стадии. После получения всех необходимых разрешений и согласований приступили к демонтажу поздних пристроек и сейчас еще пристальнее изучаем здание — то, что касается отделки, покрасок и трассировки инженерных систем.

— В отреставрированном здании будут коммуникации, которые соответствуют оригинальным. Это ваше решение?

— Дом Наркомфина внешне очень лаконичный. Но насколько он простой внешне, настолько же сложный внутри. Невозможно в нем поменять одну часть, не вытащив по цепочке какие-то другие проблемы. Его нельзя полноценно отреставрировать, если не сохранять трассировку систем. Где-то их действительно нужно менять на современные, а где-то мы подчеркнуто делаем их из тех материалов, из которых они были сделаны в 1930 году.

Металлические конструкции в композиции — один из приемов конструктивизма

Коммунальный корпус включал в себя столовую, физкультурный и читальный залы

Квартира Милютина на крыше дома не входила в проект Гинзбурга. Милютин спроектировал ее потом, предварительно разругавшись с архитектором

Алексей Гинзбург говорит, что из дома Наркомфина «пытались сделать хипстерское место, но делали это совершенно варварским способом»

В доме жили нарком здравохранения Семашко, художник Дейнека и главный хирург Минобороны СССР Вишневский — сын Александра Васильевича Вишневского, автора мази Вишневского

— Квартиру наркома финансов Николая Милютина, который был заказчиком Дома и сам ее спроектировал, будете восстанавливать?

— Никакой квартиры Милютина в изначальном проекте не было: на этом месте была вентиляционная камера. Там должно было располагаться наисовременнейшее оборудование — приточная механическая вентиляция, но на нее не хватило средств. И Милютин решил сделать себе там квартиру. Потом он писал, что сам ее спроектировал — хотя понятно, что он использовал опыт Гинзбурга с ячейками. В квартире угадывается ячейка типа К с поправкой на то, что она выходит не на две, а на три стороны. Тем не менее мы реставрируем не проект, а построенный дом: и коммунальный корпус, и переход между ним, и жилой корпус, и в том числе квартиру Милютина — ведь это тоже часть здания. И нам как раз таки очень важно при расчистке отслеживать, насколько реализация проекта отличалась от первоначального замысла.

Дом разделен на две части: зону консервации и зону воссоздания. Первая — это подлинные элементы, которые необходимы, чтобы сохранить дух здания. И вот этот термин, «консервация», как раз и равняется слову реставрация. Вторая — то, что мы собираемся восстановить. Последние лет семь в доме велись варварские ремонты: жильцы выламывали окна и меняли их на пластиковые, заменялась отделка в помещениях, делалась перепланировка — многое, к сожалению, было утеряно. Там пытались сделать хипстерское место, но делалось это за счет того, что уничтожались подлинные исторические элементы. И это катастрофа. Когда мы будем делать копии всего того, что утрачено или руинировано и восстановлению не подлежит, то будем делать их по той же технологии и из тех же материалов, в тех же габаритах, как это было в оригинальном здании.

— По замыслу Гинзбурга крыша была общественным пространством. Но получается, если вы восстановите квартиру Милютина, кровля будет недоступна для остальных жильцов?

— Вовсе нет. Квартира Милютина была обращена не на эксплуатируемую часть и не на террасу с солярием, а вовне. Остальную кровлю использовали жильцы и точно так же она будет использоваться сейчас.

Мы планируем восстанавливать функциональное назначение здания максимально близко к авторскому замыслу. Одна из задач — показать, что дом Наркомфина — это не дом-коммунна, как многие по ошибке его называют. Это дом «коммунальный», как говорили о нем авторы, или «дом переходного типа». Но, по существу, это дом для современных людей, которые жили в России в индустриальную эпоху, наступившую, может быть, чуть позже, чем в Америке или Европе. По сути, он предназначался для соответствия новому образу жизни, и в этом смысле он интересен исследователям по всему миру. Мы хотим доказать, что этот дом современен, актуален, он был своеобразной предтечей нынешней архитектуры — одним из первых экспериментов с жильем, предназначенным для современного человека.

Зданию вернут знаменитые конструктивистские ножки. Сейчас их почти не видно из-за более поздних застроек. Здесь и далее: технические планы и схемы проекта реставрации дома Наркомфина

В коммунальном корпусе, с которым основной корпус связывал переход, появится общественное пространство

Раньше в цветочницах были отверстия для слива воды, но после войны их заделали. Влага начала скапливаться в фасаде, что сказалось на его состоянии

Приямки — это углубления в земле, примыкающие к стене здания

Как и раньше, витражное остекление коммунального корпуса будет доходить до самой земли

— Какова судьба пристроек, входивших в первоначальный состав дома?

— Дом Наркомфина — это именно комплекс зданий. Одна из важных идей заключалась в том, что вся инфраструктура будет совмещена с жилым зданием. Поэтому он соединен переходом с коммунальным блоком, в котором было кафе и должен был находиться спортивный зал, но в итоге его заменили на детский сад, который сначала хотели построить в середине участка. Напротив, ближе к Садовому кольцу, построили хозяйственный корпус, где находилась самая передовая в то время механическая прачечная. Мы занимаемся его реставрацией, и у него, скорее всего, будет какая-то городская функция — кафе или книжный магазин. Восстанавливать прачечную сейчас не имеет смысла.

Если говорить о коммунальном корпусе, то там мы, конечно, планируем восстанавливать функцию общественного пространства, для которой он и был предназначен. В нем будет, может частично, кафе или пространство для каких-то мероприятий, выставок. Там не будет офиса или магазина.

— Была версия, что там могут сделать музей.

— Нет, но мы говорим о музеефикации одной из жилых ячеек.

— А что с остальными? Будете восстанавливать первоначальные покраски?

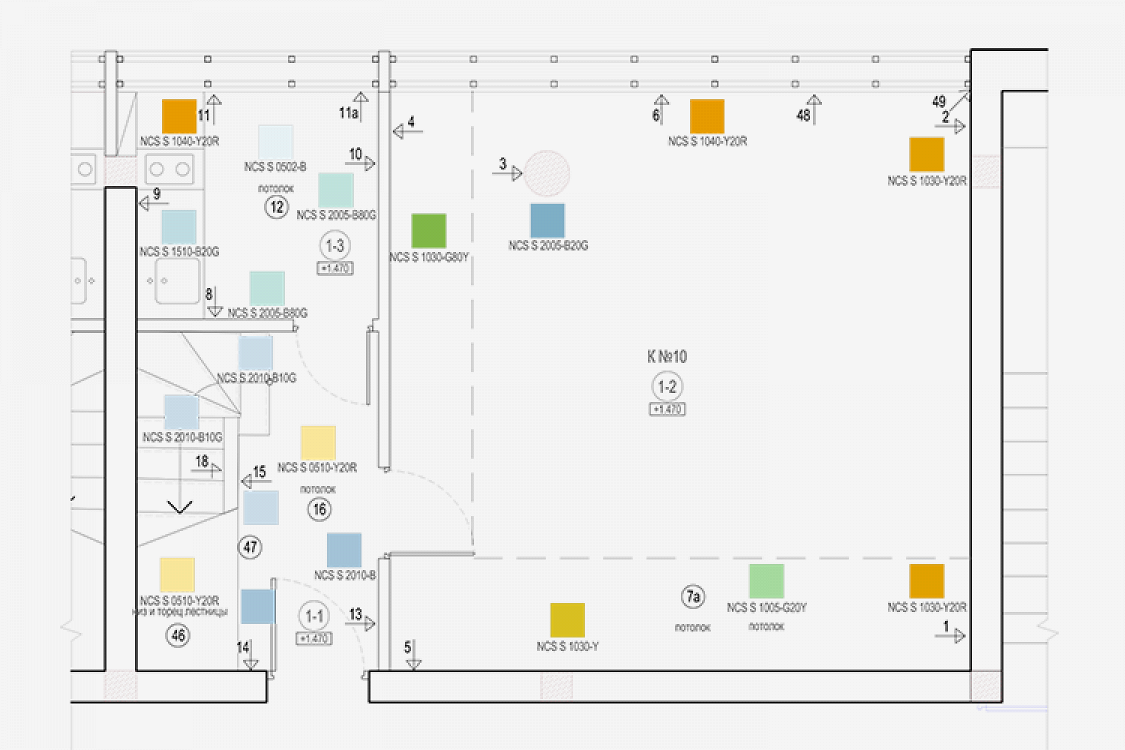

— Безусловно. Мы знаем, что случайных элементов там не было — все детали дома были подчинены определенным задачам, в том числе и цвет. У Гинзбурга выходила статья в журнале «Современная архитектура», посвященная влиянию цвета. Он хотел своими цветовыми решениями создавать более комфортное, гармоничное пространство. В работе над домом использовал колористические таблицы, которые достались ему от немецких товарищей, — там был такой Хиннерк Шепер, специалист, приехавший из «Баухауса». Мы их теперь тоже используем.

В одной из квартир мы восстановили первоначальное цветовое решение — пока просто чтобы показать, как это работает. Сделали порядка 40 зондажей, исследовав специальным буравчиком каждую стену. Так мы поняли, что стены красились в разные цвета. Подобрали эти цвета, нашли краску, похожую по составу и тактильным ощущениям поверхности. И действительно, теперь, когда ты туда попадаешь, пространство кажется больше и шире, чем оно есть на самом деле. Не говоря уже о том, что теплые и холодные тона красок по-разному работают. Поэтому на западной стороне, которую освещает послеполуденное солнце, использованы одни цвета, на восточной стороне, выходящей в парк, — другие.

Тестовый окрас одной из ячеек по схеме, задуманной Моисеем Гинзбургом

Разноцветные стены — не блажь, а способ сделать помещение больше визуально

В некоторых местах команде Алексея Гинзбурга приходилось снимать до 40 зондажей, то есть раскрытий штукатурки, чтобы добраться до первоначальных покрытий

Гинзбург-старший выбирал цвета, исходя из интенсивности и температуры естественного света, который падал на стену в течение дня

При работе с цветами Моисей Гинзбург использовал опыт и колористические таблицы Хиннерка Шепера — специалиста из «Баухауса»

Окна в тестовой ячейке приближены к оригиналам 1930-х годов

На этой схеме видно, как распределены холодные и теплые цвета по жилой ячейке

— В последние пару лет много скандалов в связи со сносом конструктивистских зданий — ДК Серафимовича, Таганской АТС. Какой вообще должен быть регламент в связи с сохранением русского конструктивизма?

— С одной стороны, я практикующий архитектор, который вносит изменения в среду и часто находится в антагонизме с реставраторами, историками. С другой, я реставратор, которому приходится заниматься восстановлением зданий и думать о среде как контексте, в котором мы живем. Я стараюсь эти две своих половины совмещать.

За последние 80 лет очень много исторический зданий было уничтожено — не глядя, бездумно. Поэтому вопрос даже не в том, конструктивистское это здание или нет. Это может быть средовое здание, построенное не в каком-то конкретном стиле. Но если оно не развалилось, то, мне кажется, нужно стараться его сохранять. Я даже сейчас не говорю о стилистических достоинствах. Важно, что это часть контекста, которого осталось не так много, и который формирует понимание нашего города. Я против сноса исторических зданий: этого не стоило делать ни с конструктивистским кварталом клуба «Каучук», ни с Таганской АТС. Но должна быть общественная реакция. Отношение общества дает четкие ориентиры, что можно, а что нельзя.

— Ну а что-нибудь хорошее сейчас в Москве происходит?

— Масса интересных процессов. Даже то же благоустройство, от которого все так мучаются. Я как житель центра являюсь его бенефициаром и, мучаясь, потом получаю более гуманизированную среду. Реставрации в целом тоже стали лучше: вижу, какая колоссальная разница между реставрациями советскими и нынешними. Мне приходится сталкиваться со зданиями, в которых проводились реставрационные работы в 1980-е, и видно, насколько был упрощенным подход, насколько мало это похоже на реставрацию и отношение, которое описывалось в Венецианской хартии.

— Еще один ваш проект — реставрация «Известий» на Пушкинской площади. Снаружи все выглядит блестяще, в окнах горит свет, но туда пока никто не заехал. Были новости, что его купила компания «Ташир». Что в итоге будет с «Известиями»?

— Мы только в этом году закончили работы, а есть еще процесс приемки. А также большое количество организационных вещей, которые необходимо сделать, чтобы здание можно было начать эксплуатировать. Планируется, что нижние этажи «Известий» будут открыты в город, там будут кафе, рестораны — фактически то же, что в нем появилось диким способом в 1990-е годы, и то, что мы в процессе своего проекта постарались увести в цивилизованное русло. У нас не было задачи восстанавливать редакцию газеты. Здание можно использовать как офисные помещения — это приемлемо в тех оригинальных планировках, которые остались от первоначального проекта.

Второй знаменитый проект, отреставрированный в «Гинзбург Архитектс», — здание газеты «Известия» Григория Бархина, прадеда Алексея Гинзбурга

Боковой фасад может показаться недоделанным. На самом деле «голые» стены — тоже восстановление исторической справедливости. До войны дворовые фасады и брандмауэры оставляли кирпичными, чтобы экономить краску

Бархина умудрились обвинить в украшательстве, указывая, что круглые окна не отвечают светотехническим расчетам

В итоге окна-иллюминаторы стали важной приметой эпохи авангарда в архитектуре

Бархин жил на другом конце Пушкинской площади и наблюдал за ходом строительства из окна

До реставрации в «Известиях» были светло-желтые двери и такие же стеновые панели, которые появились здесь после войны. Вместо них подобрали темно-коричневые, соответствующие оригинальному замыслу

Бархин был и архитектором, и дизайнером интерьеров

Круглые окна — дань так называемому корабельному стилю

Журналисты и редакторы занимали этот дом с 1927 по 2011 год. Теперь по планам там должен возникнуть «многофункциональный комплекс с гостиницей»

Лестничный блок соединяет редакционный и печатный корпуса

Сейчас старое здание со стороны Тверской улицы примыкает к более поздней, «брежневской» версии «Известий», построенной в 1970-е годы по проекту Ю.Н.Шевердяева

Открытие обновленного здания запланировано на 2018 год

— То есть вы в целом спокойно относитесь к реорганизации пространств исторических зданий?

— Функциональное изменение — одна из самых сложных задач, с которой сталкивается архитектор, когда занимается реконструкцией и реставрацией. Есть дома, функцию которых невозможно изменить — как в доме Наркомфина. Раньше об этом велись какие-то дискуссии: а не сделать ли там музей или какую-то школу? Но для меня подобные разговоры всегда были дикостью. Однако в случае с промышленными зданиями они легко могут быть переформатированы под более актуальную функцию — в силу своей организации.

— То, что Колхас сделал с «Гаражом», вам нравится?

— Очень. Он сохранил элементы старого ресторана «Времена года» и интегрировал их в новый проект. Это один из хороших примеров реконструкции. Структура ресторана позволила его перепрофилировать и сделать музей.

— Еще одна большая новость из мира архитектурной реставрации — восстановление сгоревшей в 2015 году библиотеки ИНИОН Якова Белопольского. И сейчас если по поводу конструктивизма складывается общественный консенсус, что это ценно и надо беречь, то о красоте брежневской архитектуры пока больше пишут, чем действительно как-то ее охраняют. Как вы думаете, если в итоге ИНИОН перестанет быть библиотекой, это испортит архитектуру?

— Из него можно при желании сделать общественное здание, а вот жилое — практически невозможно. Было бы хорошо, если бы появилось общественное пространство. Не важно, библиотека или еще что-то — я считаю, что для города это в любом случае будет правильно. Потому что у нас сейчас строится мало общественных зданий — хотелось бы, чтобы их было больше.

— Запущен проект реставрации дома Наркомфина, появилась улица Гинзбурга в районе новых кварталов на ЗИЛе — эта фамилия постепенно вписывается в широкий культурный контекст на уровне Константина Мельникова. Вы внук Гинзбурга и правнук Бархина. Ваш отец — Владимир Гинзбург — тоже был архитектором. Ваша профессия была предопределена?

— Для меня это было скорее проблемой: когда я поступал в архитектурный институт, мне важно было доказать, что я туда попадаю не по чьей-то протекции и что мой выбор является личным, а не обусловлен семьей. Просто так получилось, что в 1980-е годы, когда это происходило, профессия оказалась девальвирована: после всех хрущевских реформ она стала придатком строительного комплекса. Очень многие молодые люди, поступавшие в МАРХИ, были племянниками, внуками или детьми архитекторов. Думаю, в таких семьях проще объяснить, чем эта профессия интересна и почему в ней можно самореализоваться. Наверное, это был синдром времени.