— Когда ты знакомишься с кем‑то на вечеринке, как ты представляешься — журналисткой или писательницей?

— Писательницей и журналисткой. Причем этому предшествовала довольно долгая работа над собой. Папа мечтал видеть меня успешным юристом или бизнесвумен (хотя, кажется, тогда еще не было такого слова). Гуманитарные профессии, хотя мне впрямую этого не говорили, в моей семье не ценились. Но писать я начала рано: в одиннадцать лет уже настрочила первый роман. Я бы никогда по своей воле не показала его родителям, но пришлось. Так случилось, что мы тогда жили в Сирии: мой папа был представителем советского торгового флота в портовом городе Латакия. На советской таможне в то время творилось страшное: они считали, что люди, которые поработали за границей, ввозят в СССР контрабанду, и даже зубную пасту из тюбиков выжимали — искали бриллианты.

Я все это к тому, что папа не мог провезти через границу рукопись, пусть даже детскую, не зная, что в ней написано, — в вдруг там какая‑нибудь антисоветчина? Мы все были очень осторожны тогда. Помню, я его спрашивала: «А можно использовать слово «отель»?» Мне казалось, что «отель» — идеологически сомнительное слово. Папа задумывался и говорил: «Не знаю. Напиши на всякий случай «гостиница». В общем, папа прочитал роман и был под впечатлением. Он до сих пор иногда вспоминает и говорит: «Надо же, ребенок написал такой роман — я бы и в сорок лет так не смог!» Но я к себе была более критична и роман сожгла, поскольку осталась не удовлетворена его качеством. Жаль, конечно: было бы любопытно его сейчас почитать.

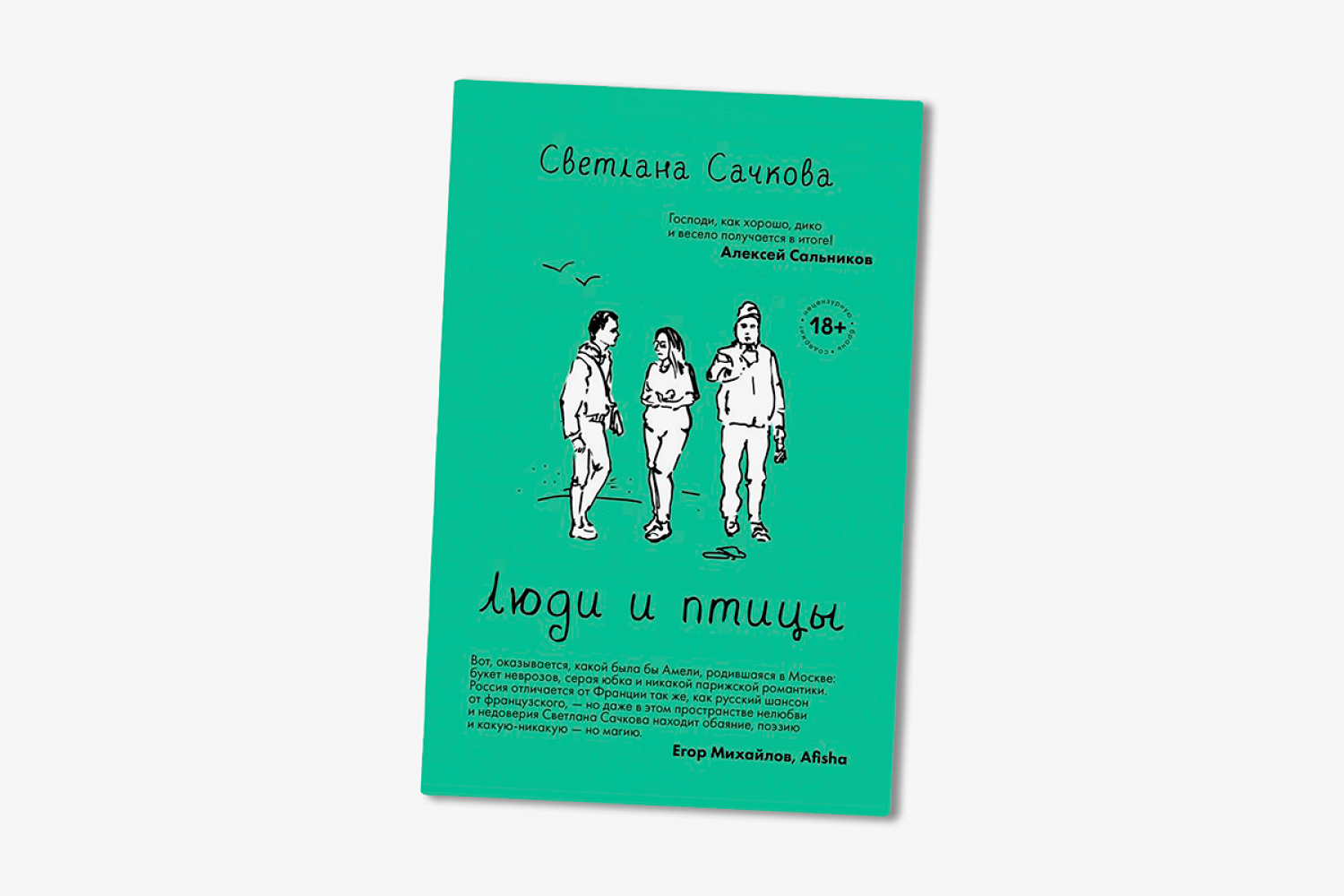

Поначалу мне вообще не приходило в голову, что есть такая профессия. Мои родители не общались с людьми, которых хотя бы условно можно было бы назвать интеллектуалами: все занимались чем‑то очень практичным. Если бы у меня были ролевые модели, я бы, наверное, в ту сторону смотрела, а так мне казалось, что это может быть только хобби, причем не очень-то поощряемое. Видимо, я привыкла так думать. И вот только сейчас, когда у меня вышла третья книжка, я стала называть себя писателем. Кто мне мешал до этого, я не знаю.

— А что с первыми двумя?

— Обе они вышли так, что как будто бы и не выходили. Мой первый роман опубликовали в 2000 году, когда российский книжный рынок только зарождался, и отзыв на него написал всего один человек — Слава КурицынКурицын в разные годы был обозревателем «Литературной газеты», газеты «Сегодня», журналов «Матадор» и «Октябрь», с 1998 по 2002 год вел интернет-проект «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным». Это была коротенькая рецензия, буквально один абзац, но очень милый. И был еще один случай, неожиданный. Я включила телевизор и попала на передачу «Культурная революция»; я даже не успела понять, что обсуждали, как микрофон взяла Людмила Улицкая и сказала: «Вы знаете, есть такая молодая писательница Светлана Сачкова. Она очень интересно обыграла тему Достоевского, убийство старушки, в своем романе». Я чуть замертво не свалилась от счастья. Но на этом все закончилось, не успев начаться: читатели так и не узнали о молодой писательнице.

Если вернуться к воображаемой вечеринке из твоего первого вопроса, в Америке, когда ты представляешься писателем, тебя могут спросить: «А где я мог прочесть то, что вы написали?» То же самое касается и режиссеров, и музыкантов. Я читала в интервью очень достойных людей, иногда даже награжденных профессиональными премиями, как они, услышав подобный вопрос, хотели провалиться сквозь землю, потому что подразумевается: раз обычный человек про тебя не слышал — ты не достоин внимания. Вот так я сама к себе относилась, а сейчас я считаю, что надо быть более щедрой и к другим, и к себе.

— А что со второй книжкой?

— Я написала роман, который назывался «Вадим», носила его в разные издательства, но его никуда не брали и говорили одно и то же: «Слушайте, это неформат». И вдруг я узнала, что тот самый Слава Курицын, с которым я не была знакома, выпускает в издательстве АСТ серию «Неформат», чтобы публиковать там таких, как я. Я разыскала в сети его имейл и написала: «Здравствуйте, Вячеслав. Пять лет назад у меня выходила книжка, и она вам понравилась. У меня есть рукопись нового романа». И Слава такой: «Присылайте». Он опубликовал мой роман в своей серии, но ее через месяц-два закрыли и убрали из магазинов: читателям она не была интересна. На этот раз про мою книжку написали, кажется, два человека: Майя Кучерская, которой она не понравилась, и Галина Юзефович, которой она понравилась наполовину.

— Это как?

— Галину я тоже разыскала сама, и она попросила меня просунуть книжку в ее домашний почтовый ящик. Потом мы с ней созвонились, и она сказала: «Вы знаете, ваш роман произвел на меня странное впечатление. Я даже со своим папой его обсуждала». Я подумала: о боже, с самим Леонидом Юзефовичем! И дальше она говорит: «Вы знаете, вам надо его переписать». — «Как переписать? Ведь он же уже выпущен! Я сейчас держу книжку в руках». В общем, я тогда по незрелости не совсем поняла, что она имела в виду. А потом, много лет спустя, мне эта моя книжка попалась на глаза, я перелистала ее — и все стало ясно. Мне просто нужен был тогда хороший редактор, человек, который сказал бы: «Света, вот в этом месте плохо, и вот тут надо переписать». Некоторые части этого романа были написаны очень хорошо — я даже удивилась тому, что это я могла такое написать, а другие были чудовищно плохи.

— А сейчас, когда ты работала над третьим романом, был такой редактор, которого не хватало тогда?

— Не было. Насколько я понимаю, в российском издательском бизнесе это крайне редкое явление. Я знакома с довольно большим количеством американских писателей и знаю от них, как все устроено в американской книжной индустрии. Во-первых, здесь очень длинный издательский цикл. К примеру, как вышла моя книжка в «Эксмо»? Мне весной сообщили, что роман берут, и начали работать над договором, а в сентябре книга уже была в продаже.

В США этот цикл занимает от полутора до двух лет, как правило. Здесь твой первый редактор — это литературный агент. Писатель не может напрямую прислать рукопись в издательство, ее никто не будет читать, поэтому сначала ты ищешь агента. Это очень нелегко; советуют составить список из четырехсот лучших агентов, которые работают именно с такой прозой, как у тебя, и послать им свою рукопись. Один мой знакомый рассказывал, что с ним согласились работать пять агентов и он выбрал того, кто сильнее других раскритиковал его роман. В результате он переписал его трижды еще до того, как его начали рассылать по издательствам. С ног до головы переписал, представляешь? Затем, когда издательство подписывает с тобой договор, ты начинаешь работать над рукописью вместе с редактором, и он тоже может заставить тебя все переписать. Это занимает колоссальное количество времени, но на выходе получается, как правило, качественный продукт.

— То есть такой подход лучше?

— Я не могу сказать, что я полностью за, — кому хочется сто раз переписывать роман? А с другой стороны, такой подход исключает историю, которая случилась с моей второй книжкой, когда ты открываешь ее и тебе становится чудовищно стыдно за некоторые куски. Наверное, сейчас мне уже не так нужен редактор, поскольку я сама много лет проработала редактором, хоть и журнальным, и могу профессиональным взглядом посмотреть на собственный текст.

— Получается, в какой‑то момент после выхода «Вадима» ты подумала, что нужно что‑то другое, и ушла в журналистику?

— Не было выбора — литература или журналистика, так как литературой нельзя заработать на жизнь и мне в любом случае надо было где‑то трудиться за деньги. Но журналистом я стала благодаря первой книжке, которая называлась «Одна жирафья жизнь, или Женщина детородного возраста».

— Как ты сейчас относишься к этому названию?

— Конечно, мне смешно! Как говорит одна моя подруга, это такой кринж. Но это лишний раз говорит о том, что у автора должен быть редактор. В общем, когда книжка вышла, одна моя знакомая, прочитав ее, сказала: «Я дружу с главным редактором Marie Claire. Хочешь, я тебя с ней познакомлю и ты будешь для них писать?» Мне в жизни помогает то, что я почти никогда не говорю нет: я за любой движ, потому что мне всегда любопытно, что из этого выйдет. Поэтому я познакомилась с главредом Marie Claire и стала для них писать. Мне давали нетривиальные задания — возможно, такие, на которые больше никто не соглашался.

Потом я все-таки призналась, что я журналист, и она мне рассказала о том, кто к ним ходит, дала мне статистику. Такая статья называлась у них «социалочкой»: мне нужно было написать про современный быт и нравы. А через какое‑то время я с этим журналом перестала работать — из‑за еще одной статьи.

Я тогда была молодой разведенной женщиной с ребенком, и мне дали задание знакомиться по интернету с мужчинами и написать репортаж — тоже «социалочку». Я стала знакомиться по интернету, через объявления в газетах, через брачное агентство и даже через какую‑то сваху, которая впоследствии оказалась аферисткой. По итогам я написала очень смешную статью — во всяком случае, так мне казалось. У меня был тогда кумир — Сергей Мостовщиков, который возглавлял «Большой город», и мне хотелось писать таким языком, каким писали его журналисты. Я принесла этот текст в Marie Claire, а они говорят: «Не подходит. Нам надо, чтобы все эти мужики представляли собой распространенные типы». Но все, с кем мне удалось познакомиться, были фриками; я попыталась подогнать их под какие‑то типы, но у меня не вышло.

Сам текст мне очень нравился, к тому же я убила на него огромное количество времени, и я потребовала выплатить мне неустойку. В Marie Claire была такая система: если они заказывали тебе текст, но не публиковали, они должны были выплатить половину гонорара. Но они ничего мне не выплатили, и я отнесла статью в «Большой город». Пришла к заму Мостовщикова, легендарному журналисту Валерию Джемсовичу Дранникову. Он прочитал статью, которую я принесла распечатанной на листочках, внимательно посмотрел на меня и сказал: «Молодым журналистам мы сначала даем написать одно предложение, потом — два, а через годик, может быть, что‑то на полполосы. Но вам чрезвычайно повезло: у нас только что слетел материал на шесть полос». Они поставили этот мой текст на целых шесть полос, и я, что называется, проснулась знаменитой. Мне тут же написали из Marie Claire и сказали: «Света, пожалуйста, верни нам сто долларов, которые мы тебе давали на сваху».

— Это которая сбежала с деньгами?

— Да, которая сбежала. Я говорю: «Я с удовольствием верну вам сто долларов, если вы отдадите мне мои пятьдесят процентов гонорара». И они сказали: «Ладно, будем считать, что в расчете». После этого я начала много писать в «Большой город», потом начала выплескиваться в другие издания. А в 2004 году я устроилась на свою первую штатную работу редактором.

— Ты рассказала, что первый роман написала в Сирии, теперь пишешь в Америке. Как получилось, что тебя мотает туда, обратно, потом опять туда?

— Закончив школу в 1992 году, я поступила в Нью-Йоркский университет и, проучившись четыре года, получила диплом бакалавра по философии. Я могла остаться в Америке — устроиться на работу, поступить в магистратуру, но неожиданно для всех вернулась в Москву. Мне тогда казалось, что в Москве происходит все самое интересное, что жизнь там кипит. Кроме того, во время учебы я иногда приезжала в Москву и однажды влюбилась в парня и тайно вышла за него замуж. Тайно, потому что он был панк-рокером, работал в цеху дверей и решеток и сильно бухал, — мои родители такой вариант никогда бы не одобрили. А когда я вернулась в Америку доучиваться, оказалось, что я беременна. В общем, такая романтическая девочковая история: я родила сына и приехала к мужу в Москву, но наш брак быстренько развалился. Мыслей о том, чтобы вернуться в Америку, у меня не возникло: я начала строить свою уже взрослую жизнь там, где оказалась. Но четыре года назад я вернулась в Нью-Йорк и теперь живу здесь.

— То есть ты писала этот третий роман уже в США?

— Здесь я его закончила, но начала гораздо раньше. Ты обратил внимание на то, что действие в романе происходит не совсем ясно когда: то ли это самое начало 2000-х, то ли наше время? Просто я писала его кусками, делая длинные перерывы, и получилось, что он размазан во времени. Когда я его заканчивала, передо мной встал вопрос, хочу ли я привести все это к какому‑то одному конкретному периоду. Но поняла, что не хочу, так как, на мой взгляд, в России особенно ничего не меняется, кроме внешних вещей вроде появления приложений для вызова такси. В целом ощущение от пребывания в России остается одним и тем же — у меня, во всяком случае. И я решила, что это будет такой прием, очень обрадовалась, а потом обнаружила, что я не одна такая. Несколько моих знакомых пишут сейчас романы, действие которых происходит в Москве, и они сознательно делают мешанину из разных эпох.

— А между романами ты совсем не писала прозы?

— У меня была грандиозная неудача, которая меня настолько травмировала, что я несколько лет не писала прозу. Сейчас я эту историю рассказываю как очень смешную, но тогда мне было не до смеха. В 2009 году я написала сборник рассказов о современных подростках, который получился очень живым и драматичным: там были предательства, интриги, любовь, секс, ссоры с родителями, насилие, много подросткового сленга, который я изучала, просиживая часами на форумах, где тусовались старшеклассники. Когда я его закончила, я нашла в фейсбуке литературного агента Юлю Гумен, с которой мы работаем по сей день. Ей очень понравился сборник, и она сказала: «Света, это классно, я его очень быстро продам, только надо дописать пару рассказов, про мальчика-гея и мальчика-кавказца». Ей показалось, что для полноты картины их не хватало, и она была абсолютно права. И вот ты не поверишь: в тот день, когда я выслала ей законченную рукопись, я включила телевизор и увидела первую серию сериала Валерии Гай Германики «Школа». Мой сборник тоже назывался «Школа». И я сразу поняла, что меня никто не опубликует, потому что это то же самое: имена и персонажи разные, а суть — та же. Так оно и вышло: Юля обошла с моей рукописью все издательства, но все сказали: «Не-е-е, ну Гай Германика уже закрыла тему». Тут надо добавить, что я ничего не знала про сериал «Школа», пока писала сборник, и Гай Германика про меня тоже ничего не знала — это тот случай, когда идея пришла одновременно разным людям.

— В итоге ты живешь в Америке, но пишешь по-русски. А англоязычных амбиций нет?

— Амбиции есть. Тут надо сказать, что у русско-американских писателей примерно моего поколения — Штейнгарта, Литман, Вапняр — гигантская фора в том смысле, что все они приехали в США в юном возрасте и остались, то есть все это время они живут в англоязычной среде. А я вернулась в Москву после университета и двадцать лет по-английски не говорила и не писала — и, конечно, я в какой‑то степени этот язык потеряла. Сейчас мне очень сильно приходится наверстывать, и для того, чтобы это происходило побыстрее, я поступила в магистратуру по литературному мастерству.

— Легко поступить на такую программу?

— Если она престижная, входит в топ-25, то очень сложно. Помимо прочего, для поступления нужны профессиональные рекомендации, поэтому все прошлое лето я ходила на воркшопы к известным писателям. Этим людям понравилось то, как я пишу, и они написали мне рекомендательные письма. Подавать заявление только на одну программу смысла нет — запросто могут не взять, и я поступала то ли на двенадцать, то ли на тринадцать штук по всей стране, как раз из списка топ-25. На самом деле мне совершенно не хотелось переезжать в другой штат, и так получилось, что меня приняли в три магистратуры в Нью-Йорке. Я была счастлива. Когда тебя берут сразу в несколько мест, уже ты выбираешь, куда пойти, и программы начинают как бы ухаживать за тобой: знакомят со студентами, приглашают на вечеринки и на занятия наблюдателем. К сожалению, из‑за пандемии все это накрылось, но я встречалась с людьми через Zoom. И мне страшно понравилась программа Бруклинского колледжа: у меня возникло ощущение, что это не просто прекрасные люди и профессионалы, а как будто моя семья.

И когда я уже приняла решение пойти к ним, мне вдруг прилетел имейл, сообщавший, что мне дают стипендию от фонда Трумена Капоте, которая покроет стоимость моего обучения. В тот момент я не совсем представляла себе, что это за стипендия, — я думала, ее просто назвали в честь одного из моих любимых писателей. А потом я открыла гугл и узнала, что это деньги самого Трумена Капоте, которые он завещал начинающим писателям вроде меня. Поняв, что я буду учиться на деньги Трумена Капоте, я прилегла на кровать и долго лежала, пытаясь как‑то осмыслить эту информацию.

— А тебе дали эту стипендию на основе рассказов, которые ты написала на английском?

При поступлении я рассылала writing sample, в котором был один из рассказов, написанных мной прошлым летом, и туда же я приложила главу нового романа.

— Стоп, какого романа?

— С ним произошла довольно интересная история. Когда я закончила «Людей и птиц», я начала писать роман про зубного врача, самовлюбленного и очень токсичного человека, — по-русски. Просто я совсем еще не имела представления о том, что могло бы заинтересовать англоязычную аудиторию. На одном писательском воркшопе из тех, в которых я участвовала, в прекрасном городе Провинстаун, меня каким‑то случайным образом распределили в группу, где разбирали романы, а не рассказы. Я подумала, ну и ладно, ничего страшного, просто переведу пару глав про дантиста — все равно будет польза. И вдруг оказалось, что американцам интересен и этот роман, и этот персонаж. Мне в один голос стали твердить, что роман надо продавать на американском рынке и что они теперь ждут не дождутся, пока я его допишу.

— Ты дописываешь его уже по-английски?

Я его дописала по-русски и начала переводить на английский. Дело в том, что американцы, которые читали первые две главы, сказали, что они чувствуют в тексте как бы след русского языка, и им это очень понравилось. Они тут довольно хорошо знакомы с русской классикой, которую читали, конечно же, в переводе, и мой текст напомнил им Достоевского и кого‑то еще. Когда я пишу по-английски, у меня другой менталитет: я выбираю другие слова и другую интонацию — и на выходе получается другой текст. Так что работа продвигается, но когда я ее закончу, не знаю. Все-таки я перевожу с родного языка на неродной, а это, понятное дело, непросто.