В «Ельцин Центре» до 19 января открыта совместная с Пушкинским музеем выставка «Художники русского зарубежья в изданиях livre d’artiste». Ее куратор Борис Фридман — один из крупнейших собирателей уникальных книг, изданных ограниченным тиражом и оформленных крупнейшими художниками ХХ века. На выставке выставлены книги Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Александра Алексеева, Максима Кантора, Виктора Пивоварова и других. В рамках образовательной программы к выставке Фридман, Марина Лошак и Михаил Алшибая обсудили с журналистом и телеведущим Владимиром Раевским проблемы взаимоотношений между коллекционерами, их коллекциями и музеями.

— Для чего вы вообще собираете свои коллекции?

Фридман: Для того чтобы было интересно жить. Это как жилище, которое строится для себя. Вот оно строится, потом достраивается, и вы в него поселяетесь. Живете, обустраивайте, друзей приглашаете. Наверное, это что‑то такое.

— Чем накопление отличается от коллекции?

Фридман: Я для себя уяснил два вида собраний: то, что вы назвали «накоплением», — в этом нет отрицательного отношения — когда человек просто собирает то, что ему нравится. Или то, что нравится его друзьям, а у него такого нет, и ему тоже этого хочется. Но в моем представлении это не собрание. Для меня собрание — это среда для изучения, для освоения, для достраивания. И, как результат, разделы такого собрания являются готовыми кураторскими проектами.

Алшибая: Вопрос целеполагания — это самый сложный вопрос, и я ответил бы на него пушкинской строчкой «Цели нет передо мною, пусто сердце, празден ум…» Если процитирую дальше, то будет даже слишком: «И томит меня тоскою однозвучный жизни шум».

Это болезнь. Но с позитивным знаком, потому что собирательство в каком‑то смысле противостоит энтропии, оно упорядочивает этот мир. Дело в том, что человек по своей природе собиратель. Он, как мощный антиэнтропийный фактор, стремится что‑то привести в систему. Объяснять стремление к упорядочению какими‑то позитивными полезными вещами было бы довольно примитивно.

— Марина Девовна, сложилось ли у вас представление о том, что двигало коллекционерами, коллекции которых составили фонды Пушкинского музея?

Лошак: Думаю все то же самое, о чем говорят мои друзья. Человек не изменился, он также устроен: из эмоций, из желания присвоить. Также хочется присвоить некую группу вещей, потому что любая коллекция — это самоидентификация, твой собственный портрет. Если чуть глубже погрузиться в это дело, можно объяснить, почему человек собирает именно это, а не что‑то другое. Вообще, не существует музеев без истории частных коллекций. Только коллекционеры разные: в Петербурге, в Эрмитаже, мы говорим об императорских коллекциях. В Москве совсем другой по духу музей, там мы говорим о разночинных собраниях, о самых разных коллекционерах.

Собственно, наш музей начался с коллекции потрясающего ученого начала XIX века Владимира Голенищева, который путешествовал по Востоку и собрал совершенно фантастическую египетскую коллекцию, и коллекции Юрия Нечаева-Мальцова, самого главного мецената нашего музея, который потратил [в начале XX века] почти 2 миллиона рублей (а государство — 20 тысяч рублей) на устройство Пушкинского. Он сделал свой вклад в виде коллекции египетского искусства, которая до сих пор считается одной из самых уникальных в мире. Когда к нам приезжают друзья-музеи — Лувр, Королевская академия художеств или Метрополитен, — то я сразу заранее знаю, что они хотят посмотреть: Египет и импрессионистов.

Вот сейчас нам неожиданно сверху скинута усадьба Нечаевых-Мальцовых (его отца и его самого), которая находится в Липецкой области. У нас нет сил для того, чтобы охватить еще и это, но и сказать нет невозможно: это человек, который потратил на нас все свое состояние. Правда, все. Он входил в десятку самых богатых людей в России, а умер через год после открытия музея, разоренный своей страстью.

— Смотрите, если где‑то оказывается какой‑то лот, который вы очень хотите, но по какой‑то причине не можете купить…

Фридман: Марина Девовна предсказала наше будущее. Мы умрем разоренными.

Лошак: Нет, будущее в том, что все коллекции попадают в музей. Это просто неизбежность. Есть, что называется, культурные коллекционеры, которые относятся к этому осознанно.

Фридман: И не ждут революции.

— Борис Михайлович, у вас есть план на год, на три года, на пять лет вперед? Вы знаете, сколько денег вы готовы потратить за период времени?

Лошак: Тут его жена Галя сидит…

Фридман: Это не плановая экономика все-таки, это свободный бизнес. Это сродни рыбной ловле. Ты сидишь на берегу и ждешь непонятно чего, что, может, будет проплывать. Что, не так?

Лошак: Это неправда, он лукавит. Он точно знает, чего хочет, что было бы в его коллекции. Много раз об этом говорили.

— Мне тоже так показалось. Вы вот знаете, что вы сейчас хотите купить?

Фридман: Да, конечно.

— Вы можете сказать, что именно?

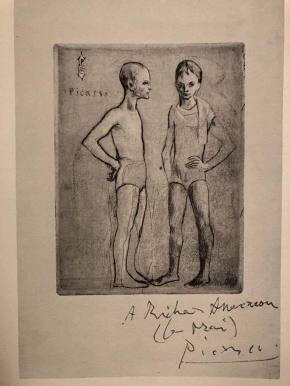

Фридман: Мне не хватает целого ряда довольно ключевых вещей собрания, в частности… У меня довольно представительное и довольно полное собрание работ Пабло Пикассо. Но есть явные пробелы. Например, его первое издание, довольно скромная книжка 1905 года, где один маленький офорт. На нем изображены два мальчика. Их было напечатано очень мало. Сейчас, даже если она где‑то появится, то будет стоить денег, которые…

1905 года, где один маленький офорт. На нем изображены два мальчика. Их было напечатано очень мало. Сейчас, даже если она где‑то появится, то будет стоить денег, которые…

Лошак: Давайте сбросимся.

Фридман: Я готов участвовать!

— Есть ли шанс, что вот такое редкое издание, за которым вы охотитесь, появится где‑то случайно и по цене в 5–10 раз ниже?

Фридман: Нет, исключено.

— Михаил Михайлович, а каков ваш Грааль?

Алшибая: В сфере моих интересов есть одна очень узкая филателистическая тема — это британская оккупация Батуми. Это потребует сейчас исторического экскурса. Дело в том, что я родился в городе Батуми, который в 1919 году был на короткое время оккупирован британскими войсками после окончания Первой мировой войны. Англичане, как это тогда водилось, в эпоху Георга V выпустили там свои марки батумской почты. И вот у меня одна из лучших в мире коллекций — я, правда, сразу оговорюсь, что всего пять человек в мире собирают эту тему. И я абсолютно точно знаю, чего мне не хватает. Что касается искусства, которое я собираю, — это от оттепельного периода до сегодняшнего дня, — то здесь бесконечность.

— Мне недавно довелось в Будапеште, в Музее изобразительных искусств, видеть картину Ван Дейка, которую только-только купили на каком‑то из крупных аукционов. Они ее приобрели в свою коллекцию и торжественно выставили, сделав под нее специальную выставку. Очевидно, что они очень хотели приобрести эту работу. Есть ли у Пушкинского музея какие‑то объекты искусства, авторы или направления, в которых музей очень заинтересован и очень хотел бы приобрести в свою коллекцию?

Лошак: Музей-то может быть заинтересован, но надо быть реалистом. У нас же не Америка, у нас нет возможности часто получать в дар коллекции, которые там традиционно дарятся музейным институциям и университетам.

— Нет, я только про покупки.

Лошак: Конечно, есть некоторые вещи, которые хотелось бы иметь в наших собраниях. Но думать или мечтать о том, что мы соберем какую‑нибудь существенную коллекцию, которая аналогична импрессионистам, — это совершенно бессмысленно. Есть отдельные вещи, связанные с итальянским барокко, которое должно пополнить нашу очень хорошую, первоклассную коллекцию. Мы бы совершенно не возражали, если бы это был Караваджо, без которого невозможно говорить об итальянском барокко. Мы, конечно, хотели, чтобы там была семья Джентилески, включая Артемизию.

— А есть шанс приобрести Караваджо у Пушкинского музея?

Лошак: Нет на рынке настоящего Караваджо. Но сейчас у нас есть один из потенциальных или, возможно, реальных Караваджо, и мы ведем переговоры. Эта мечта жива.

У нас было большое разочарование прошлого пятилетия, когда сотрудник Пушкинского музея, лучший в стране специалист в области итальянского ренессанса, атрибутировал Тициана как Тициана. При этом он был продан как копия Тициана. Даже не как школа и не мастерская! Человек, который его приобрел, мечтал, чтобы это оказалось хотя бы мастерской. И вот в результате невероятных усилий Виктории Эммануиловны Марковой, эта вещь была публично признана Тицианом. Это очень большой и сложный путь. Владелец обещал нам, что музей сможет ее приобрести, но обманул. Это большое разочарование, которое мы очень тяжело переживаем по сей день.

Два наших величайших коллекционера всех времен и народов Сергей Щукин и Иван Морозов собирали одних и тех же художников, ходили в одни и те же галереи, работали с одними и теми же маршанами, и любили одних и тех же. При этом они собрали диаметрально противоположные собрания, совсем разные. И собирали по-разному. Сергей Иванович Щукин не слушал никого, сам был себе голова, у него не было ни одного советчика, и он шел по пути эмоции и предчувствия, и приобретал вещи, которые, как он сам писал, его возбуждали. Он сам не понимал, почему он их покупает, но чувствовал, что это в нем вызывает некую эмоцию, причем очень сильную. И более того — приобретал те вещи, которые не любил, и заставлял себя их полюбить. Поэтому считаю, что это вообще главный коллекционер XX века.

Так он стал покупать кубистического Пикассо и купил первую вещь — «Даму с веером» 1908 года, говоря о том, что она его раздражает и разрушает. Во всех комнатах его дворца на Знаменке висели любимые им тогда вещи, а эту вещь он даже не мог туда повесить, настолько она была для него раздражающей, и повесил в коридоре. Полтора месяца он ходил мимо нее, пока не почувствовал, что не может без нее жить. И она оказалась сначала в одной комнате, потом — в другой, а потом — в его кабинете. В этом самом дворце на Знаменке — небольшой, кстати, кабинет, всего 25 метров, — висело 52 кубистических Пикассо от пола до потолка. Это невероятный путь.

1908 года, говоря о том, что она его раздражает и разрушает. Во всех комнатах его дворца на Знаменке висели любимые им тогда вещи, а эту вещь он даже не мог туда повесить, настолько она была для него раздражающей, и повесил в коридоре. Полтора месяца он ходил мимо нее, пока не почувствовал, что не может без нее жить. И она оказалась сначала в одной комнате, потом — в другой, а потом — в его кабинете. В этом самом дворце на Знаменке — небольшой, кстати, кабинет, всего 25 метров, — висело 52 кубистических Пикассо от пола до потолка. Это невероятный путь.

А Иван Морозов шел по другому пути. Он был, как мы сейчас говорим, куратором-коллекционером, совершенно музейным. Вот, предположим, он любил Сезанна. От начала до конца своей жизни он любил одних и тех же Сезаннов. Вещи у него висели с некоторым расстоянием друг от друга, и он точно знал, что он ждет и чего он хочет: не просто какого‑то Сезанна, а точно такого. Он его ждал и оставлял на стене пустое место. Представляете, он вступал в некую договоренность с космосом. Он держал это пустое место, потому что был уверен, что высидит это яйцо, и вещь попадет вот в это пустое место на стене.

— Борис Михайлович, а вы покупали, что‑то, что вам не нравилось?

Фридман: Есть вещи, которые я приобретаю, понимая, что они далеко не всем понравятся, но они нужны для того, чтобы заполнить то самое, о чем говорила Марина Девовна.

— Держите место под них?

Фридман: Интуитивно держу. Например, с тем же Пикассо. Я слышал, что он написал пьесу, она игралась один раз. К этому представлению он сделал брошюру, которую издал тиражом в 50 экземпляров и позвал 50 гостей, своих друзей. Брошюра была издана типографски, такая папочка, где расписана вся сценография, текст этой пьесы от руки, немного иллюстраций. Он сделал эту брошюру для каждого из гостей и каждому подарил. Так вот, я знал, что такие экземпляры существуют где‑то. Конечно, особых надежд не было. И вот буквально два года тому назад на одной из книжных ярмарок в Соединенных Штатах Америки я прохожу и смотрю — невзрачная книжка. Я ее открываю: оказалось она, она! 37-й экземпляр, конкретная фамилия гостя с подписью Пикассо. И стоила относительно дешево. На самом деле она просто мало кому интересна. В ней внешне ничего особенного, но это невероятно важная вещь.

Лошак: Это присвоение уникальности, очень важное.

— Михаил Михайлович, а вы покупали что‑то, что вам не по душе, но должно у вас быть?

Алшибая: Понимаете в чем дело, ценность произведения искусства всегда символическая.

— Мы же не о ценности вообще, а о ценности для вас как коллекционера.

Алшибая: Я всегда, как в 1996 году, выбирал сердцем, приобретал вещи, которые соответствовали моему пониманию прекрасного.

— О да, «выбирал сердцем» весьма соответствует «Ельцин Центру».

Алшибая: Ну я же кардиохирург, я выбираю сердцем.

Лошак: Это мой любимый тип коллекционеров. Тут дело даже не в спонтанности, а во внутренней свободе. Человек свободен от всего, кроме любви к предмету. Система не нужна, и она не главная. Просто не все так устроены, но есть такой тип людей, когда коллекционер выступает как художник. Для него все то, что есть в коллекции, — такие краски, из которых складывается образ. Я тоже люблю такого рода движения, и тоже, в принципе, не коллекционер, но приобретаю много совершенно бессмысленных вещей.

— Россия — щедрая страна для таких запросов.

Лошак: Да-да, например, какая‑то тряпочка, какой‑то изразец с рисунком, который похож на Ларионова. Какие‑то вещи, которые лично мне кажутся трогательными. И вот я не представляю себе жизни без них.

— Расскажите, как устроена ваша коллекция, как она хранится?

Фридман: Этот вид собирательства относительно прост в плане хранения. Все листы, которые выставлены (а это всего 20 книг, просто книг обычного формата в футлярах), — это, на самом деле, сродни хранению библиотеки.

— У вас для этого специальное помещение, не дом?

Фридман: Нет-нет, часть хранится в доме, для части я снимаю склад.

— Это все каталогизировано?

Фридман: Да, безусловно. Это сделано самым подробнейшим образом, иначе бы… Описано все: каждое издание, когда приобретено, за сколько приобретено, у кого приобретено, где лежит. Вот это очень смешно. У меня произошел случай: я был жутко расстроен два года. У меня описана была книга, которую я держал в руках, но забыл указать, где она лежит. Я не мог найти ее два года, а она стояла совершенно перед носом.

— А у вас, Михаил Михайлович?

Алшибая: С ужасом ждал этого вопроса. Я вам скажу так, моя коллекция, конечно, находится в полном беспорядке. Я бы в связи с этим вспомнил такую фразу Вальтера Беньямина, который в своем знаменитом эссе «Я распаковываю свою библиотеку» пишет так: «Любая страсть граничит с хаосом, а страсть коллекционера — с хаосом воспоминаний». Моя коллекция включает несколько тысяч единиц хранения самого разного рода. И это только искусство, марки сюда не входят. Усложняется ситуация еще тем, что мы делаем довольно много выставок. И вот это вообще драматическая ситуация, потому что у меня вообще очень хорошая зрительная память: я знаю, что и где лежит, но когда вещи уезжают на выставку и потом возвращаются, то попадают уже в другое место, вот тут начинается настоящая проблема.

Лошак: А можно я скажу, что такое хороший коллекционер? Здесь сидят два хороших коллекционера. Хороший коллекционер — это тот, кто думает о том, что вещи должны быть в культурном обороте. Шубу надо проветривать. Существует большая ответственность перед всем тем, что ты хранишь. Вещи должны работать, они должны быть на выставках, их нужно реставрировать, их нужно печатать, они должны максимально публиковаться. Мы видим здесь двух коллекционеров, которые именно так живут. Я знаю довольно много людей, которые находятся со всем этим один на один. Нет смысла называть их фамилии, но это другой человеческий тип, это тотальное присвоение. А вещи из их коллекций создавали для того, чтобы обмениваться энергией со зрителями.

— Вот сидят два коллекционера и директор музея. Счастливая судьба для коллекции оказаться в музее?

Лошак: Да!

— Не сомневался!

Алшибая: Единственный путь!

— Даже если она оказывается в огромном музее и растворяется в гигантских фондах?

Лошак: А она не растворяется. Когда ты решаешь передавать коллекцию в музей, обязательно должен быть договор, в котором должна быть очень четко оговорена судьба этой коллекции. Она должна быть либо фондом, которое носит имя коллекционера, — это становится частью истории музея, и никогда не затеряется. Либо какая‑то часть ее должна быть постоянно экспонирована. То есть там должны быть условия, которые должны быть очень четко оговорены. Потом очень важно, чтобы коллекция была в целостности.

Поэтому умный музей заинтересован в том, чтобы эта уникальность сохранилась в целостности. К сожалению, в истории нашего коллекционирования так не происходило, потому что многие вещи доставались в результате исторических обстоятельств.

— Есть коллекции, ставшие отдельными музеями, — коллекция Фрика в Нью-Йорке, коллекция Изабеллы Гарднер в Бостоне. И есть такие же коллекции, которые становились частью больших музеев, — например, коллекция Эндрю Меллона в Национальной галерее. Что лучше: стать отдельным музеем или частью чего‑то грандиозного?

Фридман: Когда Марина Девовна сказала об ответственности перед коллекцией, я задумался о том, чувствую ли я свою эту ответственность. Знаете, похоже, что нет. Хотя нет, погодите-погодите-погодите, для меня это просто какое‑то другое слово. Когда я остаюсь наедине с этими работами, у меня ощущение какой‑то несправедливости и неправильности в том, что я один это смотрю. Мне невероятно хочется поделиться. Я этого, может, и не делаю, но как бы оглядываюсь по сторонам: смотрит кто‑то на это еще или нет? Наверное, это чувство движет естественным желанием делиться. И, наверное, это одна из причин такого обилия выставок.

А судьба коллекции — над этим я тоже думаю и думаю регулярно. Я ведь уже не в начале собирательства. И я согласен, что неправильно создавать фонд и начинать его дополнять, иначе он превращается во что‑то другое. Так живут и коллекции Щукина и Морозова.

Лошак: Но еще десять лет назад на этикетках не было написано «Из коллекции Щукина и Морозова».

Фридман: Конечно. Это судьба. А у меня, кажется, самая счастливая судьба для коллекции. Их три возможных, этих судьбы. Первая — если у коллекционера есть наследники, то коллекция может продолжать жить. Вторая счастливая возможная судьба — безусловно, музей. Это единственное место, где коллекция может быть сохранена.

Например, знаю место в Стэнфорде, в США, где у них в университете свой музей. Однажды я туда прихожу, смотрю — рядом построено современное здание, называется Anderson Collection. То есть семья Андерсон подарила этому музею свою коллекцию американского искусства. Третья судьба, конечно, довольно грустная: когда коллекция попадает на рынок и распродается. Она умирает как собрание, но есть в этом некая надежда, что появляются новые ростки.

Лошак: Действительно, это чудесное продолжение, когда внутри твоей семьи есть те, кто следует за тобой. Это распространяется как часть любви. Но это огромная ответственность — оставлять коллекцию детям, для которых эта ответственность будет тяжелой ношей.

Алшибая: Большое счастье, если твоя коллекция попадет в музей. Но надо же, чтобы их взяли, и это тоже огромная проблема. Понимаете, есть разные взгляды на то, кому нужно это нонконформистское искусство из России. Это ведь не рыночное искусство. На него были какие‑то там всплески в определенные периоды, связанные с чисто конъюнктурными обстоятельствами. Это просто памятник драматической эпохи, позднего социализма. Сейчас такой термин появился «советский нонконформизм». Это Полина Лобачевская придумала. Но он был антисоветский, поэтому оксюморон содержится в самом понятии. Что я хочу сказать, конечно, вот Марина сказала сейчас очень важные вещи, понимаете, наследство, есть редкие случаи. Вот, скажем, коллекция Игоря Сано́вича…

Лошак: Это московский коллекционер, абсолютно потрясающий, идеальный коллекционер, в собрании которого были вещи, которые видел только он. Там были вещи очень известных художников, а были вещи, которые мог собрать только он. Это человек который мог поменять большую, довольно известную работу Малевича на прекрасный образец персидской живописи XVIII века. То есть речь не о цене, а о чем‑то другом, что для него было значительно более важно и ценно, чем эта вещь Малевича.

Алшибая: А любимым его художником был Нико Пиросмани.

— Вам часто приходится отказываться от коллекций, которые предлагают в дар?

Лошак: Да.

— И какие на это причины?

Лошак: Несоответствие художественного качества.

— А бывает так, что в коллекции есть 2–3 жемчужины и 300 единиц мусора.

Лошак: Мы готовы эти три жемчужины купить.

— Вы так и говорите?

Лошак: Да. Очень важно быть честными, иначе никак нельзя. Но к Мише это не имеет отношения. Мы готовы его вместе с коллекцией взять в нашу коллекцию.

Алшибая: Все, Марина, я ловлю вас на слове.