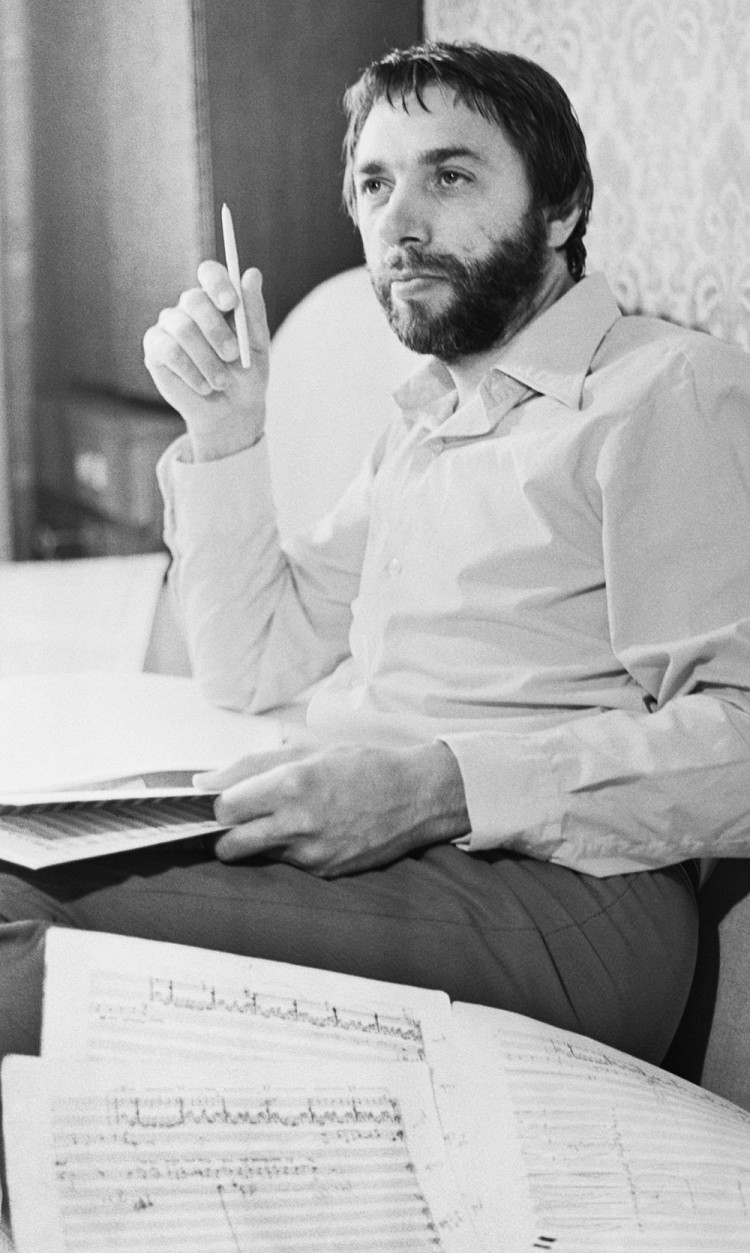

— Вы продолжаете писать много музыки для кино.

— Всего у меня около 200 картин, и сейчас я сильно сократил объемы. В прошлом году одну картину сделал, от всех остальных отказался. В этом году тоже, вероятно, будет одна. С Михалковым я сейчас занимаюсь фильмом по Бунину. Называется «Солнечный удар». Вот только начинаю соображения.

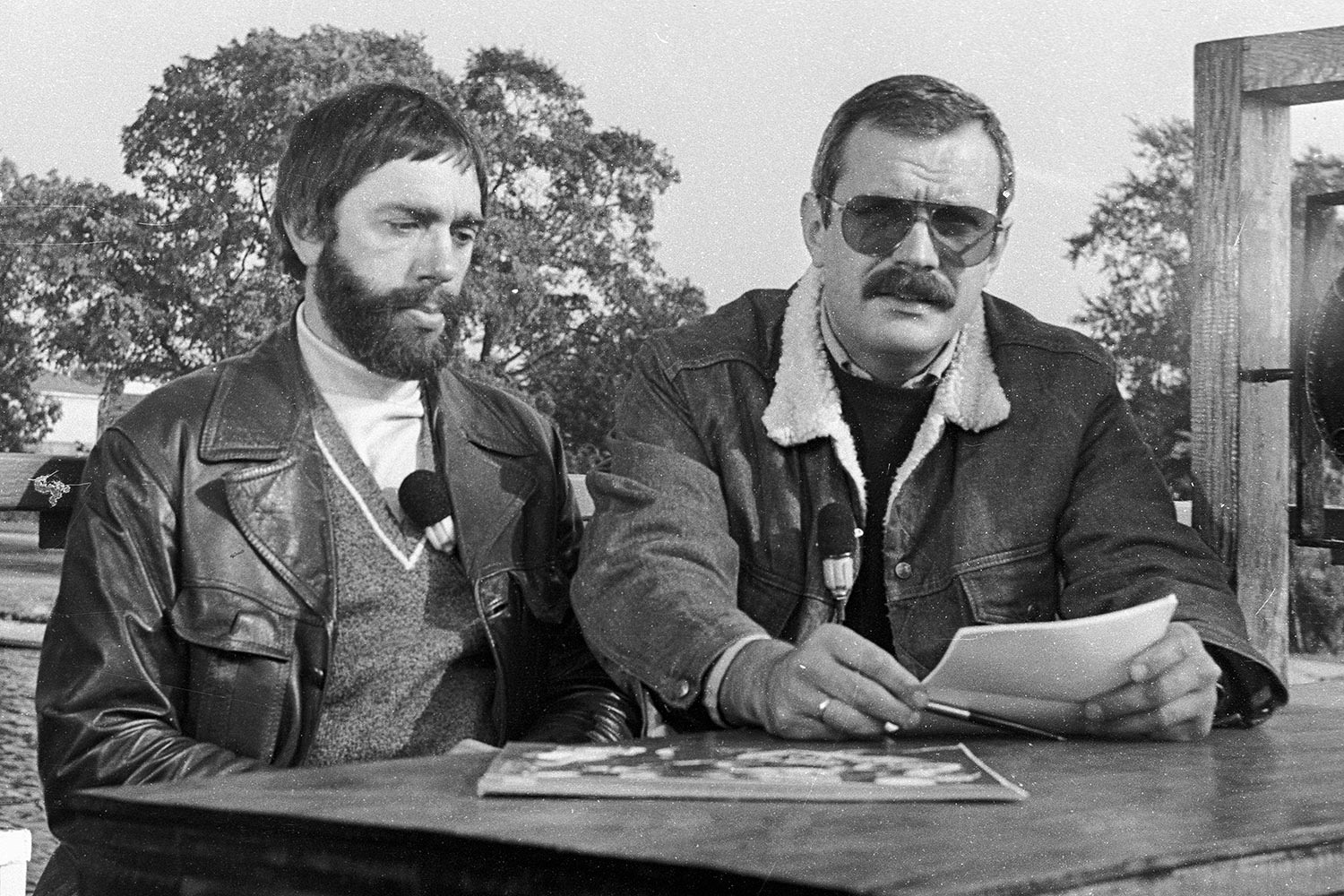

— Вы четко ассоциируетесь с Никитой Сергеевичем и его фильмами. За последние 10–15 лет характер ваших взаимоотношений как‑то поменялся?

— Нет, за 40 с лишним лет у нас с ним образовались глубокие дружеские связи. Родственниками стали: Никита Сергеевич — крестный отец моего внука, а я — его дочки. У нас удивительные отношения, и так долго держатся, и так благотворно — это настоящее счастье. Никита меняется, конечно, ставит новые задачи, приходится много раз пробовать, спрашивать — туда или не туда двигаюсь. Следующий фильм у него будет более интимный, чему я рад. Герой уезжает в Крым и там гибнет. В сценарии есть аллюзии на «Рабу любви», и Михалков включил ряд линий из «Окаянных дней». Я видел материал — очень сильный.

— Михалков вас периодически называет Алексием — вашим церковным именем. В какой‑то момент, видно, произошло изменение ваших отношений с Богом?

— Я родился в Новосибирске — там отец работал. Перед самой войной мы приехали в Москву и несколько месяцев прожили у бабушки. А она человек редкой религиозности и, я бы сказал, фанатичности — совершенно не терпела никаких возражений по части убеждений. И когда она узнала, что внука назвали Эдуардом, то выбрала из святцев ближайший день ко дню рождения — там был Алексий, человек Божий, — и так это за мной и привилось.

— Чем ей не нравилось имя Эдуард? Английское имя?

— Смешная история. В нашем дворе на Большой Грузинской жил один старорежимный господин с собачкой, и собачку звали Эдик. И бабушку бесило, что этот господин, когда с ней гулял, звал ее : «Эдька! Эдька!» Потом в 1945-м я пошел в первый класс и вновь оказался рядом с бабушкой. Она молилась с утра до ночи. Просыпался в школу, а она уже на коленях стоит. И когда я в зрелом возрасте стал сам молиться, выяснилось, что все эти слова помню из детства. Благодаря бабушке я всегда жил в церковном мире, неосознанно. Можно считать, что я с детства был религиозен, но не воцерковлен. А потом, наверное, просто пришло время.

— Если сравнивать современность с советским временем, то в какой из эпох вы себя чувствуете комфортнее?

— Вопрос удивительный. Мне вообще все равно. В советское время каких‑то композиторов преследовали — Альфреда Шнитке, например, но мы занимались электроникой. А политика и нормативная эстетика Советского Союза воспринимали ее как маргинальный предмет, и нам абсолютно не мешали. Я не могу пожаловаться — я занимался чем хотел. Электроника стала востребована в кино, которое всегда стояло на передовых позициях по части освоения новых технологий. И сейчас я занимаюсь примерно тем же. Так что как художник я никаких притеснений никогда не испытывал. Но если говорить меркантильно, с точки зрения магазинных полок, на которых теперь есть все… Я вспоминаю эти очереди совершенно кошмарные и не понимаю, как можно было довести гигантскую страну с такими возможностями до подобного обнищания. Бездарные руководители, значит, были. А сейчас все-таки для страны настал момент благополучия, но надо много работать, чтобы себе его позволить.

— То есть никакой ностальгии по прошлому вы не испытываете? Никакого желания написать письмо двадцатилетнему Артемьеву из 2014 года у вас нет?

— Грущу только по своим близким, ушедшим от меня, — по отцу, матери, друзьям. Все остальное проходит, и я ни о чем не жалею. Я иногда начинаю думать, а был я там или нет. Такое впечатление, что я иду, а сзади все обрубается. И в прошлом только темнота.

— Есть мнение, что в советское время была идеологическая цензура, а сейчас действует цензура рубля, массового вкуса — и место завлита занял продюсер.

— Я с этим познакомился еще в Америке, когда в 1988 году попал в Лос-Анджелес, а в 1991-м я туда переехал и прожил до 1993 года. В ту систему я вписался, и мне нравилось, что один человек решает все. Американские продюсеры прошли огромную школу и четко понимают, чего хотят. Главное для них, чтобы не только они заработали, но чтобы и ты заработал. Чтобы тебя можно было и дальше использовать в деле. У нас я вижу все наоборот: главное — хапнуть, а на остальных наплевать. Есть, к примеру, такой продюсер Сельянов, который заявил, что композитору вообще не надо платить. Это просто замечательно, когда у своего коллеги он считает необходимым отобрать заработок. Далеко пойдет.

— Почему вы вернулись из Америки?

— Это тоже случай. Михалков пригласил на «Утомленных солнцем». Позвонил, сказал, приезжай работать над картиной. Я спрашиваю: «На сколько?» Он говорит: «Ну давай на два месяца». Ну а потом застрял я как‑то здесь. Жена меня ждала-ждала, потом тоже вернулась в Москву. В США закончились все дела, и в итоге я остался здесь.

— Но там явно жить было комфортнее?

— Особенно в 90-е. Когда мы там жили, я пару раз возвращался в Москву по квартирным делам и застал здесь пустые магазины. Вообще, я Лос-Анджелес очень люблю, по климату это абсолютно мой город — вечное лето, ниже 16 градусов не бывает. Язык я знал достаточно, чтобы работать, в профессиональном и бытовом плане я не испытывал трудностей. Было непросто читать газеты, а журналы по технике я читал всегда. У меня однобокий английский язык — электроника, музыка… Литературу я читать не могу. Вообще же, США — страна эмигрантов. Там если ты чего‑то можешь, то все дороги открыты. Никто меня не спрашивал, коммунист ли я, — вот что поражало. И то, что у меня были какие‑то достижения в Союзе, для них тоже было абсолютно неважно. Мой первый продюсер Дэвид Чаклер, с которым меня познакомил Кончаловский, посмотрел на обложки пластинок, что я ему привез в офис, и говорит: «Это все Европа. Если в Америке не работал, то все остальное нас не интересует». Сразу нашел мне задание: «Вот три эпизода из „Гомера и Эдди“, даю неделю, сделай музыку». Я сделал, и мы стали работать.

— В чем, по-вашему, преимущества и недостатки возраста? Дети обычно хотят поскорее стать взрослыми, а старики жалеют о прожитых годах.

— Может, по недальновидности, по легкомыслию, но я себя в любом возрасте чувствую отлично. Мне кажется, я совершенно не изменился. Никаких перемен. Я занимаюсь той же музыкой. Мне трудно судить о ее качестве — может быть, оно и упало, но я работаю с увлечением и так же много. Я не чувствую никаких недостатков возраста, кроме того, что времени, судя по всему, осталось мало. Надо много еще чего успеть. Вот это основная тема моих огорчений и беспокойств.

— Вы застали мировую войну — опыт, не знакомый никому из следующих поколений. Это ценно?

— Я помню, война застала нас в Архангельске. Там немцы бомбили только порт, а мы жили далеко от него и лишь слышали бомбежки. Помню воздушную тревогу… и только через родителей, которые бежали со мной в бомбоубежище, вспоминаю тот ужас. Мне было 4 года, я уже соображал. Ярчайшее воспоминание — это как какой‑то «мессершмит», который, видно, занимался прикрытием бомбардировщиков и почему‑то сошел с маршрута, пролетел над крышей нашего двухэтажного дома. Мы вышли из бомбоубежища — и вдруг такой жуткий рев непонятно откуда. Раздались крики, люди стали падать на землю, и немец пролетел прямо надо мной — я видел летчика. Главное, что он покачал крыльями. Все думали, что он нас из пулемета полоснет, но нет, пролетел, покачал крыльями и куда‑то скрылся. Наверное, смотрел, как идет улица. Я помню, как родители рассуждали, почему это он покачал крыльями. Вот такие воспоминания — больше глазами и чувствами родителей… Помню еще, в Архангельске мы видели трупы людей, умерших от голода. Я спрашивал у мамы, и она говорила, это они спят. И слава богу, что люди растут без таких воспоминаний. Хотя вот Чечня — там же хватили и те и другие и почувствовали ненависть. И, честно говоря, предчувствие чего‑то ужасного меня не покидает. Начало века ведь. Двадцатый тоже был неспокойным — подряд война, революция, война… То, что пережили те русские люди, — все наши беды на их фоне просто игрушки. Они потеряли все — страну, прошлое. И у меня все больше растет ощущение, что Россия никогда не сможет поправиться после той катастрофы. То, что сделали коммунисты… Господь им судья. Такую страну разгромить, замучить столько народа… Это необъяснимо.

— Электронная музыка как нечто оторванное от механического способа звукоизвлечения может что‑то говорить о духовном опыте, а может, наоборот, ассоциироваться с наукой, с несакральными открытиями и надеждами человечества. Вот если посмотреть на ваше творчество — музыку к «Сталкеру», «Сибириаде», — в котором, безусловно, на первый план выходит метафизическое измерение, то это искусство — оно про Бога или про космос и науку?

— Ни то ни другое… Представьте, что просто открылось окно — и я туда вошел. Что получалось, то получалось. И я даже не знаю, как описать это чувство. Чувство открытия, беспредельности, восхищения. И ничтожности, когда ты ощущаешь себя былинкой в огромном просторе. С другой стороны, ты смог туда войти. Значительно позднее ко мне пришло понимание, я для себя сформулировал, что такое вообще музыка. Я тогда музыкой назвал все, что имеет высоту, динамику и время. Если формально подходить, отбросив все эстетические категории, то в своем сознании ты можешь соединить любые шумы и, оперируя только тремя этими измерениями, создавать целый музыкальный мир. Ты можешь даже его не реализовывать. Я часто ловлю себя на мысли, когда что‑то такое получается, что, высокопарно говоря, прикасаюсь к чему-то великому. Для обывателя — не человека религиозного культа — в системе резонансов дается возможность испытать связь с высшим существом.

— То, что музыка в режиме своего потребительского бытования за последние 5 лет оторвалась от физических носителей, вас как‑то затронуло?

— Диски пока еще не исчезли окончательно — кто‑то ими еще торгует. Главное преимущество мне видится тут в демократизации музыкальных студий. Если они откроют свои порталы и дадут возможность работать на их мощностях, сидя дома… Я бы с удовольствием с кем‑нибудь так поработал, но пока это только разговоры.

— Важное изменение, связанное с электроникой, заключается в том, что если в 60-е она ассоциировалась с молодежью, то сейчас вся электроакустика, электронная музыка — это сложившаяся вещь, которой занимаются в основном люди в возрасте. Не обидно ли вам, что она стала такой музейной вещью?

— В вопросе есть ответ. Почему я ушел от чисто электронной музыки? Потому что она застряла на уровне эксперимента. Все эти фестивали, конференции — они до сих пор остаются в рамках экспериментов, и композиторы стали настолько элитарными, что их не интересует эмоциональное воздействие на человека. Они решают какие‑то свои частные задачи. Да, вероятно, они двигают всю остальную музыку — в том числе поп-музыку — и совершают открытия в звукозаписи. Но реальный результат почему‑то застыл.

— А вы следили за тем, что происходило за пределами академической среды? Kraftwerk, например, какое имеют значение для вас?

— Kraftwerk я не очень люблю. Немецкая школа — мне там не хватало чувств. В то же время работал [Клаус] Шульце — это фантастически красивая музыка. Ash Ra Tempel… Вот такой красоты, как они, больше никто не достиг. Даже Мишель Жарр, но он больше в поп пошел. В Kraftwerk мне не хватило художественного результата. Идеология, эстетика — для них это все имело большее значение, и, возможно, они одними из первых сделали концептуальную музыку. Они приезжали в Москву, и, я помню, мне позвонили с просьбой их представить. Но я сказал, что это не мой, так сказать, роман. Потом я послушал, что они делали в последнее время, и никаких изменений не обнаружил — законсервировались. Вообще, надо сказать, что о западной поп-музыке я очень высокого мнения. Если слушать не поверхностно, то мастерство там действительно великолепное. Yello, например. King Crimson, Mahavishnu Orchestra — все отцы арт-рока. Принс — поразительный артист. Особенно если говорить не о музыке, а о том, как она сделана. Это энциклопедия инструментовки, широчайший набор звукорежиссерских приемов.

— А про группу Daft Punk, которая свой последний альбом делала вместе с Джорджо Мородером и фактически всю пластинку посвятила изобретателям электронной поп-музыки, вы что‑то знаете? Такие истории могут пробудить ваш интерес?

— Последние года 3–4 чужой музыки я почти не слушаю. Это не позиция и не поза — просто я не успеваю ничего. Если мне кто‑то говорит «послушай», то я нахожу время. Но все-таки я выпал уже из обоймы. Мне вот сказали: послушай корейца этого — Сая. Хрен его знает, что это такое. Для меня это уже загадка — я не понимаю, в чем там дело, почему это так подействовало на людей. Это уже не музыкальное воздействие — это управление сознанием, что ли. Кстати, мимолетное замечание: постепенно сужается интонационный строй. Мемы все эти… Три ноты достаточно. Инструментовка, антураж, углубление, тембральная структура — работает сумма других качеств, нежели сама музыка.