С чего все начиналось

«Это было под Новый год. Федор Павлов-Андреевич — про которого я не могу сказать, что он друг моего детства, но я уж точно друг его детства — пришел ко мне и сказал: давай ты сделаешь выставку про мою маму? На что я ответила бесчисленным количеством возражений, главное из которых заключалось в следующем: я совсем не специалист по Петрушевской.

То есть, конечно, я считаю ее важным автором и, главное, повлиявшим на меня автором: я до сих пор помню, какое впечатление в университетские годы произвел на меня рассказ «Гигиена». Более того, я считаю, что этот рассказ вот прямо сейчас всем необходимо перечитать — он очень точно препарирует сегодняшний день. То есть любой русский день, но сегодняшний, мне кажется, прямо особенно. Абсурд Петрушевской — отчасти как у Сорокина и Пелевина — это ровно тот сорт абсурда, который больше объясняет нашу реальность, чем реалистическое письмо.

Я вообще ужасно долго носилась с идеей, что в девяностые лучше всех объяснял русскую действительность Дэвид Линч, а именно его сериал «Твин Пикс», который в то время у нас показывали по телевизору. И это потом доказал Пелевин. Когда про перемены вокруг нас нам говорили: «Все очень просто, это смена экономических формаций», мы думали — «ну что за сказки!». А когда Пелевин утверждал, что это все по воле богини Изиды, то ты с облегчением вздыхал: «Ну конечно!» Петрушевская — писатель именно этого рода проницания.

Забегая вперед, нужно сказать, что невероятным квестом стало найти человека, который подробно и много знает что-нибудь про Петрушевскую. Это поразительная вещь: нет сомнений, что из живущих сегодня авторов это писатель первого ряда. При этом и я, и Федя долго искали специалиста по Петрушевской, и выяснилось, что петрушевсковедения как явления у нас просто не существует. И тут я вспомнила про мою бывшую коллегу по «Коммерсанту» Лену Рыбакову, которая написала прекрасную статью на Colta про последний роман Петрушевской. Я написала Елене, и выяснилось, что она очень глубоко знает тексты Людмилы Стефановны и вообще много про нее думала. В итоге она стала нашей «Википедией» по Петрушевской».

«Надо сказать, что кроме того, что я не специалист по Петрушевской, меня смущало вот что: Людмила Стефановна известна своим сложным характером. Но даже и без сложного характера — подумайте сами: вы проживший большую и непростую жизнь писатель, и тут к вам приходят люди, которые хотят вас в каком-то смысле препарировать и показать людям вас так, как сами вы о себе, возможно, не думаете. Ведь это такая задача: рассказать историю о человеке, который всю жизнь эти истории писал сам. По всем этим соображениям я предложила Феде сделать своей маме другой подарок на восьмидесятилетие, но у него был припасен серьезный аргумент: Петрушевская ведь сама делает выставки (параллельно с нашей будет идти выставка ее рисунков в Музее Москвы), но увидеть себя со стороны не может. А здесь важен взгляд со стороны, взгляд читателя, взгляд театрального зрителя».

Как появилось название

«Я, в принципе, думаю, что главное, что я сделала, — придумала выставке название. И даже не одно: вначале я считала, что стоит назвать проект «Петрушевскость», потому что моей важнейшей идеей было показать атмосферу ее текста. Все мы прекрасно понимаем, что скрывается за термином «достоевщина», — это специальная истерика, которой наполнены все его тексты. Точно так же существует отдельный феномен текста Петрушевской — его внутреннее напряжение, клаустрофобичность и в то же время пограничность. Потом пришло название «Петрушествие» — потому что в нем эта атмосферность остается, а еще есть путешествие и сумасшествие».

Как придумать выставку практически без экспонатов

«Одна из главных проблем состояла в том, что после выставки про пишущие машинки я считаюсь мастером делать что-то с документами, актуализировать мятые бумажки. Но архив Людмилы Стефановны не то чтобы особо солиден. Она долго была бездомна, у нее было трое детей, безденежье, ей было не до складирования бумажек. Так что это не архивная выставка. Хотя там есть отдельная часть, которую я называю краеведческим музеем — с фотографиями и черновиками. Но она небольшая.

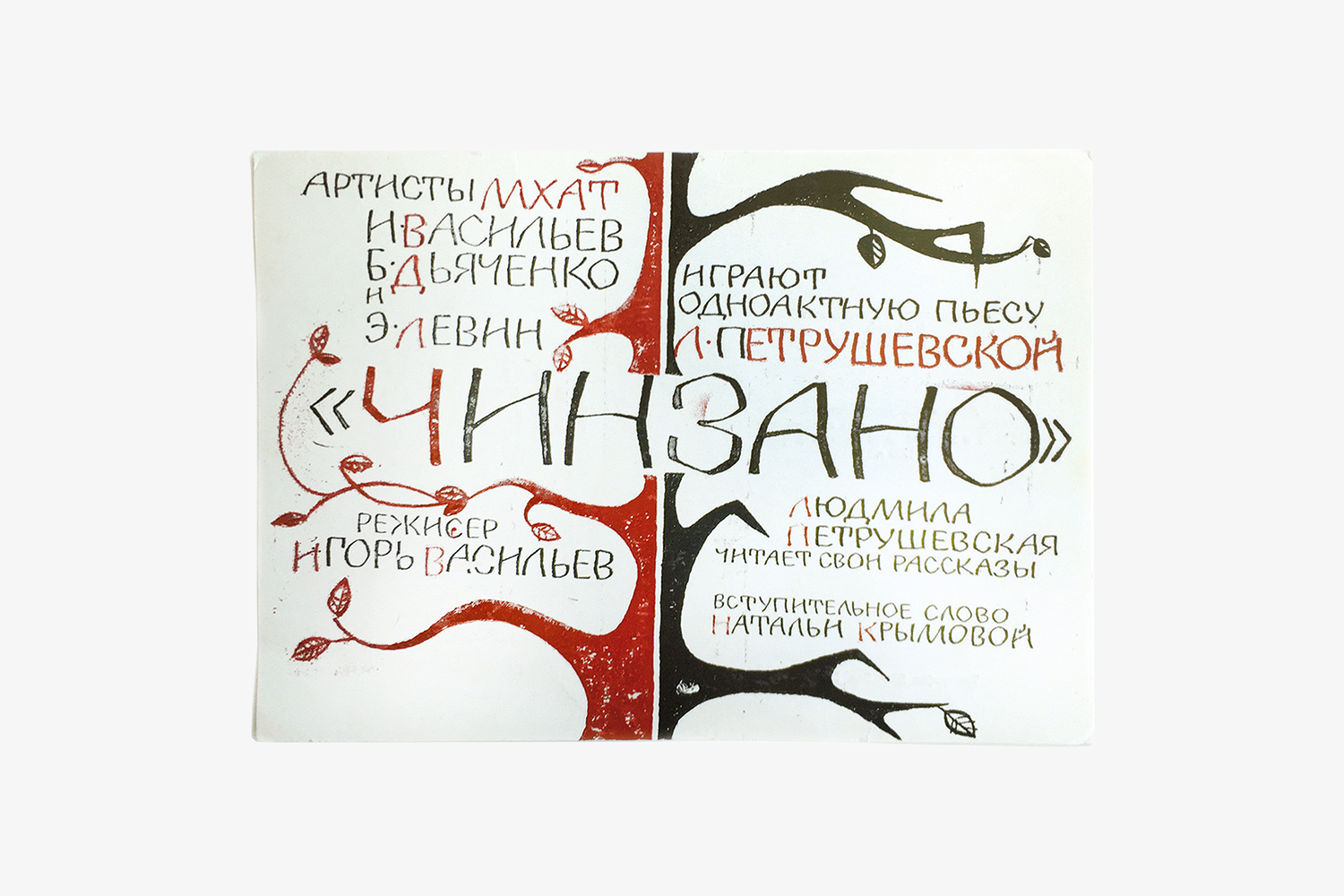

Вообще, когда я только стала думать про это предложение, у меня в голове все время вертелась мысль, что тут надо поженить «тогда» и «сейчас». Конечно, для Петрушевской очень важна советская травма, и даже травма репрессий, в годы которых она родилась и отзвук которых слышит всегда. И вот мы читаем многие из ее «советских» текстов сегодня — и это так же действенно, в этом нет вообще нафталина. То есть «тогдашнее», думала я, надо показать «теперешним» способом. И я бы так думала себе и думала, если бы Федя не привел в качестве архитектора выставки Катю Бочавар. Хотя она, конечно, здесь никакой не архитектор, а полноценный соавтор. Катя вообще удивительный человек — талантливый, совершенно независимый и очень смелый. В этом, мне кажется, она похожа на Петрушевскую. Мы с ней стали разговаривать, и в разговоре все стало выстраиваться. Стал получаться некий инсталляционный нарратив, немного иммерсивный театр (ненавижу слово «иммерсивный», но не знаю, как еще сказать), выстроенный вокруг реальных вещей: рукописей, меморабилии, ее голоса, ее текстов».

Как быть со зданием, где не все комнаты подходят для показа

«Еще в самом начале, когда мы пришли с идеей этой выставки в ММСИ, они нам предложили свой новый корпус, который как раз открывается на Гоголевском. Ну то есть как — это как раз очень старый корпус, домик девятнадцатого века, просто там раньше почти не было выставок. Это очень петрушевское помещение — то ли трэш-усадьба, то ли коммунальная квартира, совершенно прекрасно-ужасное место, которое мне очень понравилось.

Но когда мы договорились и довольно сильно продвинулись в работе, выяснилось — то есть руководство музея нам сообщило, — что часть пространства отчасти аварийна и поэтому ее надо перекрыть. А главное — в здании нельзя установить климат-контроль, что страшно усложняет переговоры с музеями и архивами. То есть там не то чтобы как-то особо плохо — как в нормальной квартире. Но музейные хранители — это особая каста, они в «просто квартиру» свою прелесть не отдадут. Я, когда об этом узнала, — уже на полдороге, — страшно на музей обиделась. Как-то это не по-товарищески, мне показалось. Ну да, я сама не смогла понять это при первом взгляде на помещение, но мне казалось, что дело это в некоторой мере общее… А потом я поняла, что, может, эти условия даже помогают придумыванию. Ну это как писать статью просто или писать статью — я, человек бумажных изданий, еще хорошо такое помню — ровно на 7620 знаков. Такие рамки стимулируют».

«По сути своей выставка представляет собой квартиру — очень условную, разумеется, некоторые комнаты которой могут превращаться во что-то иное. Вот комната, где вечно ссорятся мама и дочка (вечная, вечная петрушевская тема), здесь идет спектакль, здесь краеведческий музей, здесь заседает советский худсовет — но все это вместе все равно квартира.

Для этой «квартиры», проще говоря — для нас, Дмитрий Брусникин со своими студийцами сделал две аудиоинсталляции, несколько работ сделал Игорь Гурович, которого я ценю не только как дизайнера, но и как художника, со светом работала Ксения Ланикина.

Мы взяли несколько работ, которые не были созданы специально для нас, но оказались стилистически и идеологически подходящими, — Хаима Сокола, Глюкли и Цапли.

Отдельно в экспозиции существует собственная коллекция Петрушевской. Она, разумеется, не собирала ничего специально, просто это неизбежное стечение обстоятельств: если существует такой человек, как она, то разные люди ей дарят картины — Пивоваров, Рогинский, Затуловская. Это не картины и авторы, которые куратор должен отбирать, скорее это цитата из ее жизни. Мы там воссоздаем ее рабочее пространство, то, что когда-то, когда она писала в уголке на крышке пианино, ее дети назвали «уголком драматурга». У нас там стоит то самое пианино, и ее стол, и кресло, и множество ее штучек.

Но правды ради следует заметить, что огромного количества вещей Петрушевская не дала, — не могла же она, в конце концов, остаться в голой квартире. А жаль: помню, что когда-то в Музее личных коллекций была выставлена в таком стеклянном кубе мастерская Дмитрия Краснопевцева. Это производило совершенно невероятное впечатление, особенно если ты хорошо знал его работы: сразу становилось понятно, с какой картины на тебя смотрел тот или иной камушек. Мне точно так же хотелось выставить ее кабинет полностью: она удивительно организует пространство вокруг себя, и это, конечно, перекликается с ее текстами. Но не со страшными рассказами и пьесами, а со сказками скорее. И ее бы туда посадить. Потому что она не только большой писатель, но и впечатляющий артефакт».