О том, что Антона больше нет, я узнал, находясь в больнице, на второй день после того, как попал туда по скорой. Моя жена, пришедшая навестить меня, принесла мне эту неправдоподобную весть.

• • •

История моего знакомства с Антоном очень долгая, но какая‑то, по моим ощущениям, не линейная, пунктирная, можно сказать, мерцательная, и не всегда хронологически стройная.

В разные моменты этой истории Антон то ярко вспыхивал, то чем‑то заслонялся, то куда‑то надолго пропадал, то возникал персонально и непосредственно, то напоминал о себе через вторые руки, через чьи‑то рассказы о нем — рассказы, как правило, тоже, как и сообщение о его смерти, не слишком правдоподобные.

Не только дорогие нам люди рано или поздно исчезают непонятно куда, но и связанные с ними звуки, запахи, слова и словечки, мелодии, картинки, пейзажи и ландшафты постепенно переселяются из чувственного мира в ненадежную память. А память уже выстраивает свои собственные нарративы, рассказывает нам разные истории — в том числе с нашим участием — по собственному разумению. И мы вынуждены ей верить. А если и не вполне верить, то, по крайней мере, вежливо кивать и поддакивать, ещё больше подстегивая ее своенравную фантазию.

• • •

Я помню маленького Антона, потому что дружил с его родителями.

Я хорошо помню, как на разных «взрослых» событиях тех лет — на домашних семинарах, квартирных выставках, поэтических чтениях — регулярно появлялись два мальчика-вундеркинда. Их вундеркиндство было совершенно очевидно еще до того, как они открывали свои рты. Впрочем, в те времена они открывали свои рты часто и с большой охотой.

Один из них был Паша Пивоваров, сын художника Виктора Пивоварова. Про него говорили, что он лет с шести был абсолютно сложившимся блистательным рисовальщиком. Годы спустя он стал Павлом Пепперштейном и ко всеобщей радости является им по сей день.

Второй был Антоша, сын писателя и переводчика Бориса Носика и филолога-полониста Виктории Мочаловой, а также пасынок художника Ильи Кабакова. Про Антошу — с не меньшим придыханием, чем про Пашу, — говорили, что к своим годам он прочитал уже все книжки и выучил наизусть все стихи. Шутили, конечно, но не слишком.

Тогда мы виделись часто. Потом возникло какое‑то сюжетное затемнение, и я уже обнаружил Антона в качестве студента-медика. На вопрос, почему вдруг мальчик с отчетливыми гуманитарными интересами решил пойти во врачи, он отвечал неожиданно и при этом поразительно разумно.

Врачом он, впрочем, так и не стал, хотя институт окончил. По крайней мере, в качестве практикующего медика я его не помню. И вообще он снова унырнул куда‑то.

Чуть позже оказалось, что унырнул он в Израиль, где стал известным журналистом. В те годы он доходил до меня в виде неясных слухов и рассказов: «Носик сделал. Носик сказал. Носик уехал. Носик приехал»

• • •

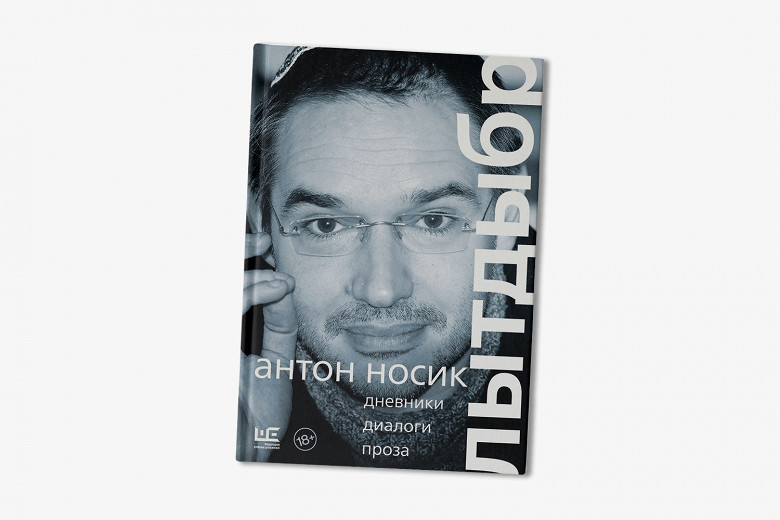

Носик приехал. Я помню, как он вновь возник в Москве. Вроде бы такой же, какой прежде, хотя и в кипе.

Видел я его в те времена редко, зато много о нем слышал: как о «компьютерном гении», как об одном из легендарных молодых людей, которые «устроили нам интернет». О перспективах своих собственных взаимоотношений с неведомым и непонятным интернетом в те времена я думал примерно с такой же степенью заинтересованности, как о возможности участия в межпланетном перелете. Но все же такое слово, как «Рунет», не могло не завораживать и не наполнять гордостью от осознания того, что вот этого гения я знаю с детства.

Как был он в детстве несомненным гением, так им и остался, лишь с видимой непринужденностью меняя объекты приложения своей очевидной и как бы легкой, моцартианской гениальности.

Очень разные люди, даже шапочно знавшие Антона, замечали поразительную скорость его мыслительного процесса. Это иногда даже слегка обижало: что‑то еще говоришь, а глаза Антона уже кажутся безучастными. Потом я осознал: он давно уже все понял и лишь ждет окончания моей реплики, чтобы дать точный и определенный ответ.

• • •

Мы встречались нечасто, но всегда взаимно радушно. Во всяком случае, мне так казалось. И я никогда не забывал того Антошу, какого увидел впервые. Так уж получилось, что тот маленький черноглазый вундеркинд навсегда остался статичным фоном для всех прочих — один другого ярче и неожиданней — Антонов Носиков.

При каждой встрече как пароль и отзыв неизбежно возникал один и тот же короткий диалог. Как человек, наделенный дырявейшей памятью на числа, номера телефонов, названия лекарств и даты событий, я всякий раз спрашивал: «Антон, со скольки лет я тебя знаю? С одиннадцати?» — «С восьми», — с кроткой терпеливостью и учтивым полупоклоном отвечал Антон.

Между тем, его имя продолжало произноситься в контексте не вполне понятных слов, безусловно означавших что‑нибудь волшебное, что‑нибудь из будущей ослепительной жизни: «интернет-издания», «социальные сети»…

Довольно скоро, впрочем, все эти непонятные слова стали понятными, обросли рутинной плотью. Вот и я стал вполне обыденно читать эти самые интернет-издания, а чуть позже и публиковаться в них, что и делаю до сих пор. Да и пресловутые социальные сети для меня сегодня, как дом родной.

Но я хорошо помню героическую пору всего этого. Я помню триумфальное шествие удивительного, захватывающего явления, называемого «Живым Журналом» и ставшего на сколько‑то лет самодостаточным пространством для обитания очень многих, совершенно разных людей.

Его коммуникативная активность и трудно представимый, практически безграничный диапазон интересов создавали ощущение, что Антон сам по себе — социальная сеть. Он и правда ею был, соединяя в себе и пропуская через себя ничем не ограниченное множество идей, людей, мироощущений, сведений и событий.

О чем писал Антон? Антон писал более или менее обо всем.

В том числе и о литературе, и о литературной критике, и об особенностях психологии художественного человека, в частности поэта.

Тексты эти, при том что многие из них казались не бесспорными, а некоторые так даже чересчур провокационно категоричными, все равно заставляли с собой считаться. Чем‑то они брали. Я думаю, брали они убедительностью своей непреклонной интонации и наглядной демонстрацией железной мыслительной воли.

• • •

Мне — и как читателю, и как автору — по-настоящему интересен лишь тот текст, что содержит в себе рефлексию по поводу собственного жанра.

Поэтому мне интересны тексты Антона. Поэтому я и сам постоянно думаю о том, что пишу в данный момент.

Вот и теперь. Что это? Предисловие к одному из разделов книги? Ну, вроде бы так. По крайней мере, так задумано. Но как‑то это и не так. Какое же это предисловие? Предисловия обычно бывают не такими.

Нет, это явно не предисловие. Это скорее уж послесловие. Послесловие к Антону.

Но тоже не получается: послесловия сочиняются к чему-то такому, что закончилось, завершилось. Послесловия пишутся после финальной точки. А к Антону это явно не имеет отношения.

• • •

О том, что Антона больше нет, я узнал, находясь в больнице.

А проводы состоялись в тот день, когда мне сделали небольшую сердечную операцию. Небольшую, но все же.

Лежа под послеоперационной капельницей, я рассматривал в телефоне на фейсбуке многочисленные фотографии с похорон и поражался многолюдству и разнообразию людей, пришедших попрощаться с Антоном.

Сначала я огорчился, что не смог проститься с человеком, которого знал не могу сосчитать сколько лет. Потом подумал, что, может быть, оно и к лучшему: как не смог я с самого начала поверить, что Антона больше никогда не будет, так не верил в это и позже. Не очень-то верю в это и теперь.