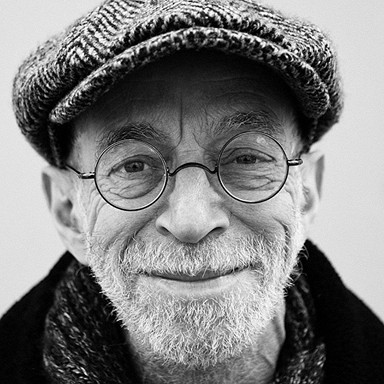

— Как получилось, что ваша семья переехала из СССР в Америку?

— Это произошло в 1977 году, когда мне было всего четыре года. Нас вынудили уехать: тогда у советского руководства была стратегия разбивать таким образом диссидентское движение. Кого‑то сажали, других отсылали в лагерь, а кого‑то выдавливали из страны. Моему отцу Ефрему Янкелевичу грозила тюрьма, но ему дали возможность выехать из СССР. Мои бабушка [Елена Боннэр] и дедушка [Андрей Сахаров] были известными правозащитниками (Матвей — сын дочери Елены Боннэр от первого брака, однако своим дедушкой он называет Сахарова. — Прим. ред.), и когда отец в молодом возрасте вошел в мамину семью, он фактически стал правой рукой деда. Они очень близко работали до нашей эмиграции, а после отец стал представителем Сахарова на Западе: занимался распространением новостей о правозащитном движении, об узниках совести, писал речи, редактировал дедушкины статьи, контролировал все, что было связано с сахаровскими публикациями.

— Самого Сахарова из Советского Союза, разумеется, никогда бы не выпустили.

—Конечно — он же был атомщиком, и такого человека надо было держать поближе. Когда в 1980 году он опубликовал протест против афганской войны, его арестовали и отправили в ссылку в город Горький (ныне — Нижний Новгород. — Прим. ред.), куда за ним вскоре последовала и бабушка. Вернуться в Москву им разрешил через шесть лет уже Михаил Горбачев. Тот факт, что в горбачевское время что‑то изменилось, — это в том числе заслуга диссидентского движения, хотя от самого Горбачева и экономических проблем СССР тоже зависело многое.

— Где ваша семья поселилась после переезда в Америку?

— Отец заявил советским властям, что уедет только в том случае, если выпустят также его мать и семью брата. Если бы они остались в СССР, их бы, скорее всего, травили. Он добился разрешения, и они уехали в Израиль, а мы через Италию приехали в США и поселились в Бостоне.

— Каким было ваше детство?

Довольно хаотичным, но интересным. Родители часто бывали в разъездах; когда они были дома, к нам часто приезжали журналисты. На улице перед домом стояли машины то ФБР, то КГБ: за нами наблюдали со всех сторон. Это все было очень напряженно. Когда бабушку и дедушку отправили в ссылку, это стало большим стрессом для всей семьи (Сахаров дважды устраивал голодовку, чтобы его жену отпустили в США делать операцию на сердце. — Прим. ред.). Писать им письмо означало, что его будут читать в КГБ и прочих инстанциях. Это было психологически тяжелое время для моих родителей, и на нас с сестрой это тоже отражалось. Тем не менее мне мое детство кажется вполне счастливым.

— Когда вы начали интересоваться литературой?

— У нас дома всегда читали стихи: поэтов Серебряного века, Мандельштама, Ахматову, Бродского. Родители знали наизусть стихи неофициальных поэтов шестидесятых-семидесятых. Бродский в то время жил в США, но с моей семьей не общался — он опасался диссидентской среды. Мои родители дружили с Наумом Коржавиным, Александром Есениным-Вольпиным и другими писателями-диссидентами. Но от поэзии, которую читали дома, я тогда немного шарахался — возможно, из чувства подросткового противоречия. Мне нравилось другое: я рисовал комиксы — абсурдные версии похождений супергероев, плюс писал абсурдистские скетчи в духе «Монти Пайтона», которые мы с друзьями разыгрывали и записывали на магнитофон. В старших классах я начал писать стихи и потом и вовсе решил, что буду писать романы. Но у меня не было никакого представления о том, как это делается.

— Как вам удалось сохранить русский язык? Вы же учились в американской школе.

Я заканчивал Phillips Andover — школу-интернат, у которой был налажен обмен с новосибирской физико-математической школой. Оттуда к нам приехала учительница литературы, Раиса Соловьева, и мы подружились, пока я изучал с ней Достоевского. Когда я закончил школу, мне хотелось продолжать у нее учиться, и я поехал в Новосибирск по обмену. Предполагалось, что всего на три месяца, но в итоге я остался на год. Там я услышал речь своих сверстников, и мой русский значительно улучшился — я как‑то разом в него вник. Жил я в общаге, преподавал в школе английский, ходил на занятия в университете в качестве слушателя. Так получилось, что я поехал туда сразу после путча, осенью 1991 года, — даже не знаю, как мама меня отпустила… Зима 1991–1992 была суровой: в магазинах ничего нельзя было купить, и моя учительница подкармливала меня как могла.

— Откуда возник ваш интерес к Хармсу?

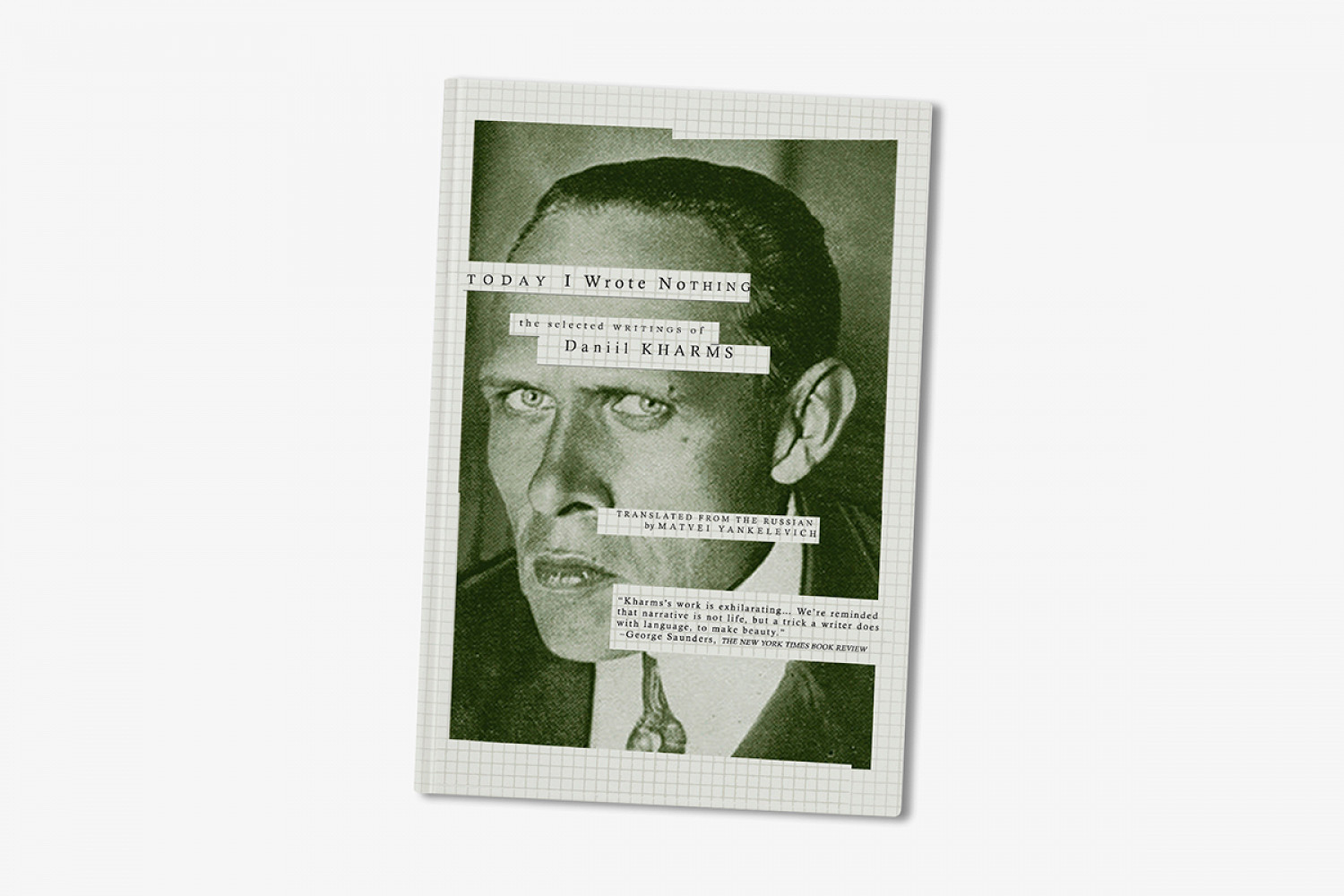

— Как раз тогда, в 1992-м, возвращаясь в Америку, я подобрал в Москве книжечку Хармса, а во время учебы в Веслианском университете потихоньку начал его изучать и переводить. Но не сразу: сначала я хотел стать востоковедом, но провалил китайский и потому переключился на русскую литературу.

Мы переписали его дело от руки, кое‑что записывали на магнитофон и фотографировали. Кроме того, в публичной библиотеке в Питере я погрузился в чтение его рукописей и всего связанного с обэриутами. В итоге из всего этого выросла книга моих переводов Хармса, которую издали в Америке уже намного позже, в 2007 году.

— После окончания университета вы какое‑то время жили в Москве и занимались театром. Как это вышло?

— В 1995-м я закончил университет и получил предложение поработать преподавателем английского в Москве. Среди западных фирм типа Price Waterhouse Coopers тогда это было популярно: нанимать учителей, чтобы поднять уровень английского у менеджмента. Деньги были не очень большими, но в Москве на них можно было жить. В свободное время я занялся театром: нашел через друзей помещение, собрал актеров из ГИТИСа, Таганки и других мест и начал ставить спектакль — «Смерть Дантона» Бюхнера. Все это продлилось около года. Я выпустил спектакль и уехал обратно в Америку, думая, что театр будет работать и без меня. Он действительно некоторое время работал, но недолго.

— Почему вы решили вернуться в США?

— Честно говоря, я тогда не очень хорошо представлял, чем хочу заниматься, и потому подал документы в аспирантуру. Кроме того, мне необходимо было вернуться в англоязычную среду, так как в Москве у меня не получалось писать по-английски. Полтора года я проучился в Йеле на кафедре славистики, но затем понял, что славист из меня никакой, да и академическую среду я как‑то не прочувствовал. Так что Йель я бросил, переехал в Нью-Йорк и начал браться за любую работу, которую мог найти. Какое‑то время я стажировался в одном очень интересном экспериментальном театре, помогал им чем мог и в то же самое время думал о том, чтобы сделать в театре что‑то свое.

— Но получилось, что вы создали не театр, а издательство.

— Это тоже вышло не сразу. Году в 1993-м, еще в университете, мы с друзьями начали выпускать небольшой журнал, который назывался «Гадкий утенок». Мы размножали его на ксероксе в количестве пары сотен экземпляров и распространяли через знакомых. Эту деятельность я продолжал и в Москве. А когда переехал в Нью-Йорк и начал стажироваться в театре, познакомился с людьми, которым тоже было интересно сделать литературный журнал. И где‑то в 2000 году мы начали его выпускать, а потом перешли на книжки. Зарегистрировали некоммерческую организацию, через которую могли подавать заявки на гранты. Издательство сохранило название того самиздатского журнала — Ugly Duckling.

— Вы тогда что‑нибудь знали об издательском деле?

— Ничего. До этого я посылал свое резюме на разные ассистентские позиции в крупных издательствах, но меня никуда не брали — поэтому пришлось переизобретать велосипед. Но в начале 2000-х мы стали расти, купили свои станки, разобрались в распространении книг. Это был очень удачный момент для независимого книгоиздания: появился интернет, и все, что раньше делалось только по почте, можно было делать онлайн.

Сейчас мы публикуем больше двадцати книг в год, и некоторые из них изданы на очень серьезном академическом уровне. К примеру, недавно мы выпустили довольно большой том Пригова, чуть раньше — Рубинштейна, Баратынского и Фанайловой. Многое из этого впервые появилось на английском. Кроме восточноевропейской серии мы также издаем молодых американских поэтов, забытую литературу — как правило, авангардную, переводы латиноамериканской поэзии — с испанского, бразильского португальского и языков малых народностей и хотим запустить серию авторов из Юго-Восточной Азии.

— Если издательство некоммерческое, чем вы зарабатываете на жизнь?

— После аспирантуры у меня появился навык преподавания, и долгое время я преподавал русский и русскую литературу в системе государственных колледжей Нью-Йорка. Затем получил работу в Колумбийском университе в писательской магистратуре, где платят лучше, и стал вести занятия по переводу и книгоизданию. Уже много лет я преподаю у них каждый семестр, а летом то же самое делаю в Бард-колледже, где очень необычная интерсекциональная программа: там вместе учатся писатели, киношники, художники и музыканты. Кроме того, у издательства в последние два года появилась возможность платить нескольким людям за административную работу, и я получаю небольшую зарплату за 2–3 дня в неделю — это помогает выжить. Иногда я делаю переводы на заказ, а также макеты книг для других издательств. В общем, подрабатываю в разных местах.

— Что стало с вашим интересом к экспериментальному театру?

— Я до сих слежу за тем, что происходит в этой области. Но в какой‑то момент мне стало ясно, что надо выбрать что‑то одно: или издательское дело, или театр. После 2001–2002 года в Нью-Йорке стало невозможно найти помещение; театры на Нижнем Ист-Сайде, которых было довольно много, закрылись, потому что аренда стала неподъемной. Какие‑то из них переехали в Бруклин, но пандемию они, возможно, не переживут. Вдобавок темп в Нью-Йорке такой, что спектакль приходится ставить за три недели: актеры подрабатывают на десяти работах, чтобы как‑то себя прокормить, и ни у кого нет возможности репетировать месяцами. Это в Москве я мог полгода работать над одним спектаклем, что мне кажется правильным. Ко всему прочему, я понял, что у меня просто не тот склад характера, чтобы быть режиссером и всех подчинять своему видению. Мне нравится работать с кем‑то в партнерстве. Но в Ugly Duckling мы раз в год издаем книгу о перформансе и на наши мероприятия приглашаем танцоров и перформансистов.

— Как складывается ваша собственная писательская карьера?

— Я пишу довольно медленно. Моя первая книжка, «Boris by the Sea», где были собраны стихи, проза и пьесы, вышла в 2009 году. С тех пор вышло еще две, в 2012 и 2015 годах. Я много издаюсь в литературных журналах и уже шесть лет работаю над большим поэтическим сборником, который, возможно, тоже станет книгой. В последнее время я также пишу длинные эссе — исследую историю маленьких издательств в США. Но вскоре я собираюсь все это отложить и взять паузу длиной в год, чтобы закончить проект, над которым уже около десяти лет работаю с американским поэтом по имени Джон Хай (John High).

— Что это за проект?

— Мы вместе переводим «Воронежские тетради» Мандельштама. Долгое время мы встречались где‑то раз в месяц и переводили по одному стихотворению; иногда могли засесть на выходные и перевести сразу несколько. А в прошлом году мы подали заявку, получили очень большой грант и теперь сможем целый год работать, не отвлекаясь, чтобы все закончить. Кроме того, я пишу комментарии к каждому стихотворению, и мне приходится очень много читать, исследовать историю. В общем, это очень большая работа.

Как ни странно, из‑за карантина у нас все ускорилось: в последнее время мы созваниваемся по три раза в неделю. Но еще я собирался поехать в Москву, чтобы посидеть там в архивах, и в Воронеж, чтобы посмотреть окрестности, понять, что Мандельштам видел перед собой, когда писал этот цикл, почувствовать атмосферу. Говорят, там еще кое‑что осталось от Старого города, и есть люди, которые очень хорошо знают мандельштамовские места. Мне кажется, все это очень важно. Я собирался поехать туда этим летом, но сейчас непонятно, как и когда все это случится.