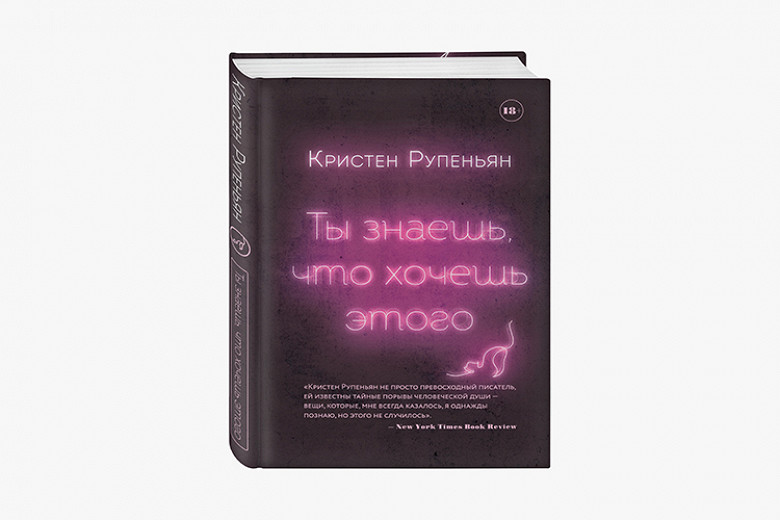

Кристен Рупеньян проснулась знаменитой, когда в декабре 2017 года в журнале New Yorker вышел ее рассказ «Кошатник» — о студентке Марго, которая знакомится с обаятельным мужчиной старше себя; легкий флирт перерастает в неудачное свидание, свидание заканчивается плохим сексом. Рассказ оказался еще одной важной репликой в разговоре о современных отношениях, о культуре, в которой женщины часто не могут отказать из вежливости, а мужчины принимают это как должное. Только за первые три дня после публикации на сайте ссылкой на «Кошатника» больше тысячи раз поделились в Twitter, он стал одним из самых популярных материалов New Yorker за год. Месяц спустя Рупеньян получила аванс в 1,2 млн долларов за сборник рассказов «Ты знаешь, что хочешь этого». В августе сборник выходит на русском языке в издательстве «Эксмо».

— Когда я написал вам с просьбой об интервью, то ожидал, что мы будем договариваться несколько недель, — тем более что вы после успеха «Кошатника» могли устать от журналистов. А вы согласились уже на завтра. Почему? Вы все еще не устали от внимания?

— (Смеется.) Не, все еще устала. Не то чтобы я весь год давала интервью. Когда рассказ вышел [в декабре 2017 года], я нигде не светилась, ни с кем не разговаривала, просто залегла на дно. Так что я даю интервью, с тех пор как вышла книга в США, с января. И да, это довольно утомительно. Сначала куча интервью, потом три месяца книжного тура. Но сейчас я на некоторое время дома, медленно отсыхаю. Мне кажется, когда книга выходит еще где‑то, надо хоть немного сделать для ее продвижения — ведь многие издатели рискнули и поставили на мою книгу. Так что я стараюсь говорить «да» как можно чаще. Но часто и отказываюсь.

— Я постараюсь не задавать много вопросов о «Кошатнике», но все-таки чуть-чуть спрошу. Вы коллекционируете отказы? Сколько раз вас отказались публиковать, прежде чем New Yorker взял в печать «Кошатника»?

— Отличный вопрос! Я и правда считаю отказы — навскидку не назову число, но у меня есть табличка, куда я записываю, в какие издания отправляла рассказы. Если считать все рассказы, я получила несколько десятков отказов. Но с «Кошатником» их было меньше, потому что это был первый рассказ, который я отправляла через агента. Но даже его отвергли раза четыре или пять, пока New Yorker не сказал «да». Так что да, куча, куча отказов, гораздо больше, чем согласий, — так, наверное, всегда происходит, но с рассказами особенно часто.

— А вы общались с людьми, которые вам отказывали, после успеха «Кошатника»? Они, наверное, локти кусают.

— Мне кажется, каждый человек, который работает в этой сфере, наверное, о чем‑нибудь жалеет. Но на самом-то деле всем понятно, что это вопрос удачи. Многие издания, которые отказывались печатать «Кошатника», делали это очень мягко: «Обязательно пришлите нам еще что‑нибудь» или «Это не совсем в нашем формате, но, может, вы напишете про то-то и то-то». Но правда в том, что успех «Кошатника» был обусловлен сочетанием многих факторов, и если бы его приняли в другом издании, скорее всего, это был бы довольно успешный рассказ, но даже близко не такой успешный, как получилось в итоге.

— Давайте теперь поговорим о книге и о том, как она устроена. Издатели, наверное, ждали от вас еще несколько вариаций на тему «Кошатника» — или сразу были готовы к тому, что книга получится такой разнородной?

— Когда издательство предложило опубликовать сборник — сразу после «Кошатника», — у меня уже была рукопись. И она была довольно близка к тому, что получилось в итоге, — например, первый и последний рассказы были теми же. И никто не сказал мне: «Ну-ка, избавимся от этой истории, лучше напишите еще один рассказ про свидание». И это здорово. Я, к счастью, могла выбирать редактора, так что, если бы мне кто‑то такое сказал, я бы отказалась. Но когда я встретилась с моей редакторкой, Элисон, то она спросила только, могу ли я добавить еще рассказов, чтобы книга стала подлиннее, — и я с ее помощью добавила. Например, я добавила «Хорошего парня», новеллу в середине сборника. И эта новелла как раз ближе всего к «Кошатнику», — но я думаю, тут дело в моем собственном интересе к этой теме. Я написала ее такой, потому что мне это интересно, а не потому, что меня редакторы заставили.

— А можете в двух словах описать, о чем в итоге получился сборник, так сказать, запитчить его российским читателям?

— О, презентация для лифта! Это всегда сложно. Ну ладно, я бы сказала, что это книга о власти. Сборник историй о мужчинах и женщинах, об их отношениях, о том, как они обходятся с вопросами желания и власти. И некоторые рассказы — это уже больше пары слов, ну да ладно — так вот, некоторые реалистичные, про свидания и всякие дочки-матери, а другие — про убийства и монстров. Так что это сборник очень разных историй, собранных вокруг похожих тем.

— Вы сказали, что «Хороший парень» был написан недавно. Это самый поздний рассказ сборника?

— Нет, предпоследний, после него появилось «Желание смерти», про девушку, которая хочет, чтобы ее ударили, — этот рассказ самый поздний в сборнике.

— А самый ранний?

— Это «Ночной бегун». Первую версию я написала лет пять или шесть назад и потом дорабатывала.

— Он вдохновлен вашим пребыванием в Кении?

— Да, я была добровольцем Корпуса мира в Кении, хотя и занималась совсем другой работой, чем герой рассказа. И там я услышала истории о феномене ночного бегуна (в рассказе ночные бегуны — люди, которые по ночам по непонятным причинам начинают бегать по округе обнаженными. — Прим.ред.). Недавно, кстати, на Би-би-си была передача про кенийских ночных бегунов — так что это не я выдумала. Это история, которую мне рассказали, но, конечно, я ее украсила.

— А чем вы занимались в Кении?

— Я занималась вопросами здравоохранения и просвещения в сфере ВИЧ. Меня прикрепили к центру сиротства, и я занималась просвещением сообщества.

— Я читал еще один ваш рассказ, не вошедший в сборник, — «Ночной автобус», он тоже про Кению. У вас, кажется, намечается цикл про Кению и ночь?

— Ничего себе, как вы его нашли?

— Я подготовился!

— Это очень старый рассказ. Я написала его, когда только-только вернулась из Кении, — мне было лет 25 или 26, это было почти 10 лет назад. Вернувшись, я немного начала писать прозу, но быстро бросила, потому что мне не нравилось то, что у меня получалось. Я надолго остановилась, и рассказы, которые я писала позже, совсем другие. Ну да, там тоже «ночной» в названии, но это совсем другая сентиментальная история. И я чувствую, что очень далеко отошла от этого в своем творчестве. (Смеется.) Меня никто еще не спрашивал об этом рассказе!

— Хочу спросить еще об одном месте, в котором вы работали, — о Бостонском кризисном центре для жертв изнасилования. Я полагаю, эта работа тесно связана с основными темами ваших рассказов — отношениями и властью в темном их воплощении. Можете рассказать об этой работе и о том, как она на вас повлияла?

— Я занималась там разными вещами. Я тогда училась в аспирантуре и готовилась к защите докторской диссертации в Бостоне. Некоторое время я работала на скорой помощи кризисным волонтером, — когда люди попадали в больницу после нападения, я встречалась с ними и рассказывала о том, какие услуги они могут получить, поддерживала, рассказывала об их правах. Позже я работала педагогом — посещала школы и объясняла, какой работой мы занимаемся.

Что до того, как это повлияло на мою прозу… Я всегда много занималась волонтерской работой, это всегда было частью меня: я хотела как можно больше делать для людей, делать мир лучше. С другой стороны, часть меня очень цинично к этому относится. Противостояние между моим цинизмом и моим идеализмом, верой в то, что я могу сделать мир лучше, и верой в то, что мир слишком грязен и сложен, чтобы его можно было исправить, — думаю, эта амбивалентность проявляется в моих рассказах. Многие из них рассказывают о людях, которые борются с самыми отвратительными чертами своей личности. Они пытаются быть хорошими, но скептически относятся к своей способности быть хорошими. И, возможно, им в конце концов даже вредит то, что они пытаются быть хорошими людьми.

— Возвращаясь к книге, хочется спросить насчет вашего излюбленного приема. Некоторые ваши рассказы не разрешаются полностью, и читатель гадает, что в чемодане, где коты, есть ли вообще коты. Вам нравится оставлять читателя в этом некомфортном положении, как будто что‑то чешется и не выходит почесать?

— (Смеется.) Да, отличная формулировка. Мне кажется, что у этих историй в целом есть своего рода драматическое разрешение, происходят какие‑то важные события. Я помню, когда впервые вышел «Кошатник», многих бесило то, что в конце оказывалось ясным, что Роберт — плохой человек, точнее, что в конце он совершал плохой поступок. А людям хотелось, чтобы все закончилось более гладко.

Все дело в том, что я строю свои рассказы по жанровым канонам. Как правило, в них есть ощущение понятной арки, сюжета, который направляется куда‑то и приходит, — ну и в большинстве случаев так и есть. У них есть очевидное разрешение, но мне хочется, чтобы оставались какие‑то рваные края, что‑то на полях, что‑то, что чешется, не дает покоя, заставляет возвращаться и снова глядеть на историю, — постойте, что произошло, где коты-то?

Думаю, что чемодан из «Желания смерти» — предельная версия этого приема. Собственно, весь рассказ о том, что люди хотят, чтобы другие люди рассказывали понятные законченные истории, и злятся, когда те этого не сделают. Но в целом да, мне хочется, чтобы история радовала человека, пока тот ее читает, а потом — эй, погоди-ка, что это было?

— А вы сами-то знаете, что в чемодане?

— Иногда мне кажется, что знаю, но иногда меняю свое мнение. Скажем так, я знаю, что там находится скорее всего, — но всегда есть варианты. Я не хочу скрывать что‑то просто чтобы скрыть, но могу оставить вопрос открытым, потому что есть много возможностей.

— Клянусь, последний вопрос о чемодане: вы думали о «Криминальном чтиве», когда писали этот рассказ?

— Ха! Нет, не думала, но теперь, когда вы сказали, тоже не могу не видеть этого влияния.

— А расскажите о названии сборника? Как вы выбрали его и тяжело ли было убедить издателей вынести на обложку эту фразу, а не название самого известного рассказа?

— Изначально название было строкой из «Плохого мальчика», первого рассказа в сборнике. В поисках названия для книги я перечитывала каждый рассказ и обнаружила совсем другое место, где один персонаж мог бы сказать другому те же слова. И тут меня проняло: эта фраза идеально работает, потому что в ней сливаются главные темы сборника: это своего рода спор о желаниях, попытка двух людей разобраться в том, чего каждый из них хочет. В английском языке эта фраза еще и звучит двусмысленно, даже немного угрожающе. Забавно, что название появилось до публикации «Кошатника», а после того как рассказ вышел и начался весь этот шум и гам, я почувствовала, что у названия появился еще один дополнительный слой. Это я теперь саркастично объявляю, что вы хотите прочитать этот сборник.

Не думаю, что мой издатель хотел бы назвать его просто «Кошатником». Они попросили меня добавить подзаголовок «Кошатник» и другие истории», — но в разных странах по-разному. Например, в Англии этого подзаголовка не было (в русскоязычном издании — тоже. — Прим. ред.), а в Германии он вышел под общим заголовком «Кошатник». И я, в принципе, не против — мне нравится это название, оно по-своему обрамляет эти истории. И люди, которые читали рассказ в New Yorker, сразу его узнают — это тоже здорово.

— Вы не раз уже заговаривали о критике, и ваш рассказ действительно много обсуждался — причем не всегда в приятных выражениях. Как вы относитесь к критике?

— Да, это меня ошеломило, я к такой реакции не была готова. Хотя я уже понимала, что люди, которые читают мои рассказы, обычно либо обожают их, либо ненавидят, — редко то-то среднее. И я надеюсь, что это говорит о качестве историй: отстойно, когда людям не нравятся твои рассказы, но здорово, что они так близко принимают их к сердцу. Моей реакцией, когда вышел «Кошатник», было отвернуться, отойти, стараться не читать критику — и уж тем более не отвечать. И полтора года спустя я чувствую, что правильно сделала. Многие люди выразили свое мнение по поводу рассказа, люди высказывались в мою защиту, и это было лучше, чем если бы я пришла и стала говорить: «Нет-нет-нет, я имела в виду не это, а другое».

— Вы определенно набили руку на рассказах. А сейчас, когда вы работаете над романом, вы уверены, что сумеете использовать эти навыки в большой форме?

— Надеюсь! Не могу сказать, что уверена, но очень надеюсь. Я уже бралась за романы, но меня не устраивало то, что получалось. Не то чтобы мне казалось, что я не могу выдерживать темп на большой дистанции, — как раз это мне вроде бы под силу, мне нравится придумывать историю и выстраивать ее. Но ведь для романа этого маловато. Роман должен двигаться в разных направлениях сразу, в нем должно происходить много вещей. Я могу изложить сюжет романа на 100–110 страниц. Но гораздо сложнее для меня делать персонажей и сюжет глубже. Этому я сейчас учусь. На самом деле я уверена, что у меня получится, — особенно сейчас, когда у меня есть отличные редакторы, у меня много действительно умных читателей. Но это тяжело, это сложно — и увлекательно. Это совсем другая форма, но я всегда знала, что буду ей заниматься. Только я всегда представляла себе, что сперва напишу роман, а потом у меня появится сборник рассказов.

— Когда я готовился к этому разговору, я обнаружил, что уже читал один из ваших текстов еще до того, как случилась вся история с New Yorker. Это было ваше эссе о биографии Дэвида Фостера Уоллеса и его, скажем так, неоднозначном характере, в частности, в отношениях с женщинами. В этом эссе вы писали, что надеетесь на «тихую, бесшумную дискредитацию роли героя, наставника или святого». Это был 2012 год, с тех пор много чего произошло. Ваши надежды оправдались?

— Ох, хороший вопрос. Интересно будет оглянуться назад и перечитать это эссе в свете всего того, что произошло после. Я писала там, что чувствовала себя одинокой, потому что я читала эту биографию, слушала истории о том, что он делал, — и видела, что в ответ все говорили, что все это не имеет значения. То, каким человеком он был, не влияло на то, как люди воспринимали его. Теперь это не так, и это доказывает, что не я одна чувствовала эту неуютность. Но изменилось ли что‑то… Трудно сказать, мне кажется, что люди все еще не смогли прийти к какой‑то общей точке. Это и ко мне относится: я не знаю, как мне отделить его личность от его книг. Это очень грязный неудобный вопрос.

Мне кажется, хорошо, что люди теперь открыто говорят об этом и искренне пытаются разобраться. Но я бы соврала, если бы сказала, что появился какой‑то понятный ответ на этот вопрос.

В случае с Дэвидом Фостером Уоллесом чуть проще, потому что его нет в живых. Так что никому не приходится решать, может ли он заниматься преподаванием, уместно ли приглашать его на выступления и все прочее. Есть этот буфер, и он помогает людям спокойнее относиться к его текстам отдельно от личности автора.

Как ни относись к тому, что произошло в последние годы вокруг вопросов человеческого поведения и его соотношения с искусством, все это происходит совсем не тихо и не бесшумно — все это происходит очень громко и публично. Но, может быть, это та стадия, через которую нам нужно пройти, прежде чем мы сможем решить, что делать, когда автор книг, которые ты любишь, оказывается человеком, которого ты ненавидишь.

— Вы говорите, что смерть становится буфером, но недавний документальный фильм «Покидая Неверленд» показывает, что даже смерть не сильно смягчает проблему.

— Это правда. И тут нет простых ответов. Я могу решить, что буду читать «Бесконечную шутку», но не буду слушать Майкла Джексона, — а кто‑то другой совершенно искренне может прийти к противоположным доводам. Мне кажется, что нельзя предписать людям, что они должны делать. Эти решения всегда личные — и всегда очень, очень сложные.

— Возвращаясь снова к рассказу — я знаю, что, когда был опубликован рассказ, у вас была собака, а сейчас я вижу, что у вас замечательный пушистый кот. Вы, выходит, сами стали кошатницей?

— Ну мне всегда нравились и кошки, и собаки. Мне кажется, в этом, кстати, и заключается ирония рассказа — то, что кто‑то любит кошек или собак, ничего не говорит об этом человеке.

Да, у меня была собака, я ее очень любила. Но у нее были проблемы с агрессивностью, так что ей нельзя жить в городе. Она сейчас отлично себя чувствует — живет за городом и не особо пересекается с людьми, что ее устраивает. А теперь у меня кот, и я его тоже очень люблю. Он чилловый, любит сидеть дома и вообще дружелюбный тип. (Чешет кота, кот доволен.)