Андрей Черкасов, который балуется с маркером

Поэт, финалист премии Андрея Белого

«Никаких отдельных обстоятельств специально для этого текста не было, просто было несколько дней или недель, когда я примерно каждое утро работал над текстами для моей книги «Ветер по частям». Приходил на работу до открытия издательства и книжного магазина, где работаю, брал распечатки текстов, которые легли в основу блэкаутов, и что‑то из них вычеркивал.

История техники блэкаут в предельно минималистичном современном виде сравнительно недавняя. Примерно лет 10–15 назад американский писатель и художник Остин Клеон начал делать наработки для будущих рассказов, вычеркивая лишнее из ежедневных газет. Потом он понял, что рассказы не пишутся все равно, зато сами почеркушки складываются в самостоятельные поэтические тексты, которые он стал называть газетными блэкаутами и выкладывать в социальных сетях. Это как‑то двинуло блэкаут в сторону широкого распространения: появились люди, которые начали делать ежедневные блэкаут-наблюдения за газетами и публиковать это в разных местах. Но Клеон не был первым, примерно такие же вещи практикуются уже лет 70 разными художниками. Преимущественно на Западе, но недавно я узнал, что был похожий опыт и у наших — Дмитрия Александровича Пригова и поэтов-трансфуристов Сергея Сигея и Ры Никоновой — они работали с текстами осетинского поэта XIX века Косты Хетагурова.

У блэкаута бывает две стратегии: можно работать с осознанно выбранным текстом, который обладает собственным весом или даже сохраняется в публикации, — например, в книге поэтессы и художницы Джен Бервин «Сети», основанной на сонетах Шекспира, вычеркнутая часть текста набрана серым, то есть она тоже читается. Во втором случае выбор исходного текста абсолютно случаен. Например, художник Том Филлипс однажды поспорил со своим другом, что пойдет на букинистический развал, купит первую попавшуюся книгу, которая будет стоить определенную сумму, и сделает из этого проект. И вот он пошел на барахолку, купил какой‑то забытый викторианский роман и начал с ним работать.

Я чаще всего выбираю какой‑то конкретный материал, который хочу осмыслить. Текст, который мы обсуждаем, отражает тему всей книги, и для меня он посвящен цифровой памяти и человеческой памяти, а также их соотношению. Он связан с предельно личной историей и переработкой собственного опыта — в основу книги «Ветер по частям» легли мои собственные стихи, которые я писал в возрасте примерно от 14 до 17 лет. Я публиковал их в «ЖЖ», и факт существования этих текстов в публичном пространстве меня тревожил, они как будто требовали от меня какой‑то переработки — и я понял, что блэкауты будут идеальным способом взаимодействия с ними.

Мне кажется, что блэкаут и другие методы различных формальных ограничений открывают новые возможности.

Причем выбор, который ты делаешь внутри каких‑то условно традиционных рамок стихосложения, когда, допустим, собираешься писать что‑то рифмованным стихом или верлибром, — это примерно то же самое, просто здесь вопрос ставится немного более радикально. Что касается вдохновения, то оно тоже присутствует, хоть и в несколько модифицированном виде. Вот ты сидишь с маркерами один, два, три часа и входишь в то, что называется «состояние перформера», ловишь ритм. Этот поток очень важен, если он не ловится, работа не идет, — она не может происходить только от ума».

Линор Горалик*, которая катается по МЦК

* * *

Смерть — девочка в платке аляповатом,

на каблах, русскоглазая, с приветом

от всех, кто говорил, что не в последний

А ейный Папка, что ни воскресенье,

пошатываясь, туго воскресает

и хвать за хвост змеиный с белым бантом

и ну ее об зеркало портретом –

куд-д-да к ребятам?!..

Красавица моя и продавщица,

минейщица из темной электрички,

с холодными и волглыми томами

в суме подметной —

Он не один, а ты одна такая,

одна лишь ты простая, как жюльверны

или кроссворды под скупой обложкой:

раскинуть руки по горизонтали

и голову держать повертикальней,

когда диагональ войдет под ребра

и все сойдется.

Вон как тебя мотает по вагону,

приложит головой о понедельник,

а там и об субботу переплющит;

терпи, терпи, прячь сотки в трущий лифчик,

в Балашихе пописать и обратно

хорошие, да я же сама читаю

берите обе

Красавица и чтица-накопица

с подружкой на однушку в Бирюлево

огромную и черную и в звездах

(как мы поймем в какую‑нибудь среду,

под сень ее алтарную ступая

с катетером, торчащим из‑под ребер,

с начищенным желудком) —

прийди сквозь тамбур к нам, простым ребятам,

а то мы все прочли, что не вернули,

когда садились в эту электричку

махали, обещали не в последний

а им теперь и спрашивать неловко

Поэтесса

«Это стихотворение писалось несколько месяцев, — для меня нормально возвращаться к тексту и дорабатывать его подолгу. Момент, когда этот текст начался, я помню очень хорошо: во время очередной поездки в Москву я решила покататься по МЦК и послушать разговоры (я стараюсь делать это часто, обычно — на кольцевой в метро, а тут впервые поехала по МЦК). Пейзаж за окном был точно такой же, как когда едешь пригородной электричкой, и новые пустые вагоны составляли с ним резкий контраст, — тем более что в них не было бесконечной череды удивительных подмосковных торговцев, включая торговцев (и торговок) книгами. Я начала думать о том, как Смерть русской девочкой ходит по вагонам переполненной подмосковной электрички, продавая книги в мягких обложках, — те самые, которые мы берем у друзей и знакомых „на почитать“, говоря „не в последний раз видимся“, — а потом оказывается, что в последний, — и книги попадают к ней. Что ей еще с этими книгами делать? Читать, а прочитав, — сбывать в электричках; мне представилась однокомнатная квартира в Подмосковье, которую она делит с подругой, и страшный ее, жестокий Отец, понятно, кто; такая нормальная семья.

Оставалось выстроить из этого стихотворение; на это ушло больше полугода, для меня — нормальный срок. Процесс построения поэтического текста у меня смешанный (это к разговору об индивидуальных отношениях с „вдохновением“): сначала я должна твердо понять, что я планирую сказать, как будет развиваться нарратив и какую структуру текст должен иметь; эта часть работы — рациональная, и ее надо делать головой. Потом наступает лепка текста, и тут приходится следовать за чем‑то куда менее понятным, — бог весть, как его зовут, но в нем очень много и эмоции, и звука, и доверия к языку.

Если же говорить о Смерти как о персонаже — наша смертность завораживает меня как единственный универсальный для всех духовный опыт; понятно, что есть и обычный страх за себя и за близких, и боль от потери тех, кто ушел, — но вот это понимание, что у каждого из нас при любой разнице судеб есть как минимум одно общее переживание, — для меня бесценно. И, конечно, мне как верующему человеку „помнить о смерти“ в каждый момент вполне важно, в том числе помнить о ней в самом светлом ключе — как учит нас, например, 22-й псалом. Волей-неволей об этом будешь писать».

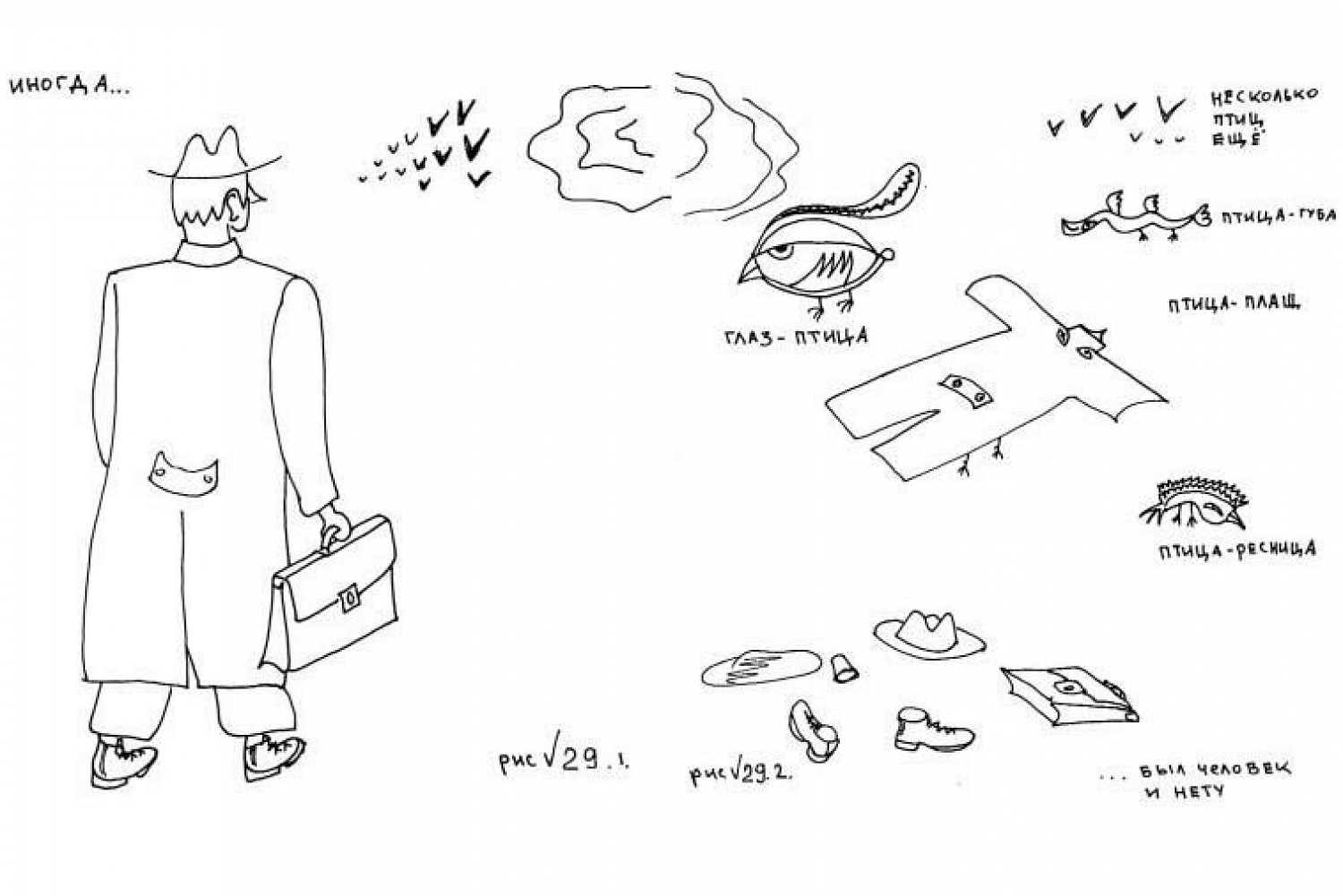

Виктор Перельман, который подглядывает за птицами

* * *

Иногда

глаз-птица,

птица-ресница,

птица-поясница,

птица-нога,

птица-губа,

птицы рот и живот,

птица-колено

и птица-вена,

птица-веко

и несколько птиц еще,

собираясь, образуют из себя человека,

покрытого, обычно, птицей-плащом.

И этот человек живет среди нас,

кушает булку или пьет квас.

Ходит на работу.

Платит квартплату.

Снимает дачу на лето.

Старится.

Потом у птиц пропадает охота.

Они разлетаются

вдруг кто-куда‑то.

А мы смотрим: был человек, и нету.

поэт, художник, участник «Академии зауми»

«Я как‑то разговаривал по телефону со своей близкой знакомой, которая была очень болтлива, да и сам я такой же, — мы могли говорить часами ни о чем. Автоматически я в это время что‑то рисовал, и у меня получилась вдруг такая смешная птица с колесиками в народном стиле, она мне понравилась, и я подписал: „птица-самолет“. Потом стал придумывать новых птиц и напридумывал их очень много, добавляя к ним стихи, и получился целый цикл. Причем стихи написаны раешником — свободным русским стихом, который существовал до того, как пришли профессионалы и искусственно ввели силлабо-тоническую систему. То есть это такая народная, площадная форма, которую очень легко и создавать, и воспринимать — не надо следить за слогом, за рифмами, они выскакивают там, где выскакивают.

Цикл называется „Поэма-орнитарий: придуманнные птицы“ (через три „н“). В нем собраны и „птица–певица“, и „птица-гусли“, и „птица-зараза“, и чего только нет. То есть сквозная тема — птички, но по смыслу это о самых разных вещах, птицы могут быть какие угодно. Например, „птица-мечта“: она такая скользкая, хитрая и пролетает мимо. У цикла постмодернистская структура — он кончается, потом начинается снова. Большинство его частей написано в шутливой форме, а текст, о котором мы говорим, получился достаточно грустным. Причем это стихотворение драматургически, структурно и геометрически там центральное: оно самое большое и наполненное смыслом.

Нельзя сказать, что этот распадающийся на отдельных птиц человек — супероригинальная идея, вспомнить хотя бы Борхеса и его царя птиц — Симурга, который состоял из тридцати птиц. Но, может быть, вы наблюдали, как осенью — осенью это лучше заметно, когда меньше листиков и больше неба — стая небольших птиц ведет себя как единый организм: она вся извивается и летает как одна большая птица. Над Сергиевым Посадом, где я сейчас живу, всегда летали галки в больших количествах, и у них вечером облет всего города огромной стаей. Кто наблюдал такую птичью стаю, вполне может сочинить такой текст.

Я вообще люблю птичек, конечно. У меня неподалеку лес, я их кормлю из самодельных художественных кормушек, самих птичек тоже вырезаю из дерева, они у меня участвуют в разных выставках. На кормушке самое страшное — это снегири. Если снегирь прилетел — это конец, он сам не ест, а только скачет туда-сюда и обороняет, страшный такой толстый бэтмен в шапочке, бегает по подоконнику и пугает».

* Линор Горалик внесена Минюстом в списки иноагентов.