«Для «Черного квадрата» — своего рода сиквел «Победы над Солнцем», знаменитой футуристической оперы Алексея Крученых, Михаила Матюшина и Казимира Малевича 1913 года, в эскизах к которой Малевич впервые изобразил прототип будущей иконы супрематизма. Само полотно, самая ранняя инкарнация «Черного квадрата» 1915 года, будет присутствовать внутри спектакля, олицетворяя это самое побежденное солнце. Премьера — 27 ноября в 21.00 в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Имя Ильи Демуцкого уже несколько лет регулярно фигурирует в самых громких новостях из мира музыкального театра. Его дебютную оперу «Новый Иерусалим» запретили, а на композитора было совершено нападение. В Болонье сыграли «Последнее слово подсудимой» на основе речи Марии Алехиной в суде над Pussy Riot. Затем сочинская Олимпиада: Демуцкий пишет музыку к официальным отчетным фильмам. Самое свежее: «Золотая маска» за музыку к «Героям нашего времени» Кирилла Серебренникова в Большом театре, восторги очевидцев от эпохального спектакля «Нуреев» там же и, наконец, новость о новых заказах от главного музыкального театра страны.

— Ходили уже в Мещанский суд?

— Да, ходил. Я приехал 7 ноября и был в 9.30 утра у суда.

— Какие ваши ожидания от этого процесса [по «делу Седьмой студии»]?

— Я настроен оптимистично, не устаю это повторять. Я не юрист, никак не связан с юриспруденцией, не могу никаких прогнозов делать. Но мне кажется, что все будет хорошо. Тем более, что Кирилл [Серебренников] демонстрирует нам свою творческую живучесть даже под домашним арестом.

— СМИ вас регулярно называют «самым востребованным композитором в мире». Вам лучше меня известно, что если такой рейтинг и существовал бы, то в нем верхние строчки занимали бы Филип Гласс и Арво Пярт. Как вам живется с этим сомнительным ярлыком «наше все» от композиторской музыки?

— Я спокойно реагирую на любые формулировки. Это такой же бизнес, в том числе журналистский. Такая форма подачи материала. Я не в ответе за других людей. [Мне все равно] кто как думает, как формулирует — ради бога. Раньше меня все время называли молодым композитором. Наконец эта формулировка от меня отпадает. Хотя я не могу сказать, что она меня сильно раздражала. Действительно, вы назвали Пярта и Филипа Гласса — это живые классики. Как и [Родион] Щедрин, [Кшиштоф] Пендерецкий. Я не пытаюсь ни с кем конкурировать. А востребованность — наверное, имеется в виду, что… Ну много, действительно, у меня работы. И по всему миру. И далекие планы на много лет вперед. Да, пожалуй, в композиторской среде, тем более в моем поколении, это нетипично.

— Сколько у вас ушло времени на сочинение оперы «Для «Черного квадрата»?

— От задумки, от того момента, когда автор идеи Игорь Конюхов (режиссер и продюсер, основатель театра «Новая опера» в Нью-Йорке. — Прим. ред.) со мной связался, прошло почти пять лет — это был 2014 год. Но из них большую часть времени писалось либретто. Потому что изначально идея была в том, чтобы перевести «Победу над Солнцем», оригинальный текст Крученых, на английский язык. У Игоря и у [либреттиста] Оли Масловой, моих соавторов, была задача адаптировать это произведение для сцены США. Перевести со всеми играми слов. Мы же знаем, что в тексте алогичные, абсолютно бессмысленные какие-то звуки, отдельные слоги. И они [Игорь Конюхов и Ольга Маслова] хотели поиграть с языком и сделать такое же нечто интересное, но на английском.

— Существующий перевод «Победы над Солнцем» вас не устроил?

— Да, к нему есть вопросы. Была задача — создать новый перевод. Но в процессе мы поняли, что это произведение не очень актуально. Потому что время ушло вперед, прошло больше ста лет, и просто переводом этого текста мы ничего не добьемся.

Я сразу отдал полный карт-бланш своим соавторам, сказал им: «Пока вы не закончите текст, я не начну писать музыку». Где-то два года назад они закончили текст, я написал первый акт, и мы его прочитали — сделали воркшоп в Чикагском университете на вокальном факультете. Блестяще ребята исполнили. Два рояля, солисты, хор. Я посмотрел [и понял], что это все работает, что мне все нравится, что я хочу именно в такой инструментовке [работать дальше], что мне не нужен оркестр, ничего другого. И что эта опера получилась не камерной. Поскольку камерная опера подразумевает меньший состав, а тут получается, что у нас только солистов десять человек. Плюс хор и два исполнителя, то есть почти двадцать пять человек на сцене — до тридцати человек, в зависимости от хора. То есть это большой состав.

Здесь и далее: воркшоп в Чикагском университете: первый акт оперы «Для «Черного квадрата»

— Как вы пришли к такому решению — два рояля и хор? Вы как-то опирались на аутентичный замысел оперы футуристов?

— Нет, не опирался. Просто мне понравилось звучание. Тот баланс. Два рояля — казалось бы, это нечто от салона, всего лишь вы поете под рояль. Нет, это не так, потому что у меня два рояля звучат как оркестр. Тут же отсылка к Стравинскому, к его «Свадебке», которую он писал для четырех роялей и ударных. Мне понравился этот состав, я посмотрел этот первый акт, который был прочитан в Чикагском университете, мы там кое-что исправили, и я написал второй. Получается, с декабря [2017] до апреля [2018 года]. И тогда же пришла идея исполнить премьеру здесь, в Новой Третьяковке.

— Если бы вы проводили мастер-класс «Как написать музыку для супрематической живописи», какими приемами бы поделились в первую очередь?

— Вы знаете, я как композитор не задаюсь, как правило, никакими глубокими философскими вопросами. Потому что это задача музыкальных критиков — анализировать мою музыку. Я когда пишу музыку, я ее не анализирую. «А какими средствами я передам супрематизм?» — я об этом не думаю. Меня ведет текст. Я хочу рассказать историю. Весь концептуальный путь проделали мои соавторы в тексте. Там уже есть тот или иной смысл, та или иная идея, посыл. А я только или поддерживаю это музыкой, или [что-то ей] противопоставляю. Моя задача — передать эмоцию в музыке, поддержать то, что они хотели сказать. Да, окрасив какими-то своими штучками и просто добавив свое «я».

— То есть вам не потребовалось погружаться в материал, изучать существующие реконструкции «Победы на Солнцем», живопись Малевича, заумную поэзию?

— Я все это посмотрел для общего развития, но… С точки зрения, например, музыки, которая до нас не дошла, — а ее пытались воссоздать [в разное время], — но я просто знаю исторически, что это был перформанс. В 1913 году люди пришли, нахулиганили, поиграли на расстроенном, разбитом каком-то корыте, и все были довольны, возмущены и так далее. То есть это было нечто провокаторское. У нас задачи провокации не стоит. Потому что у меня музыка — в противовес [материалу], она абсолютно лирична. Есть и лирика, и эмоции, и минималистические какие-то приемы использованы, то есть музыка абсолютно разнообразна. У меня была задача положить текст на музыку и рассказать историю. Но так, чтобы ваше ухо не только над текстом работало, но и над музыкой тоже.

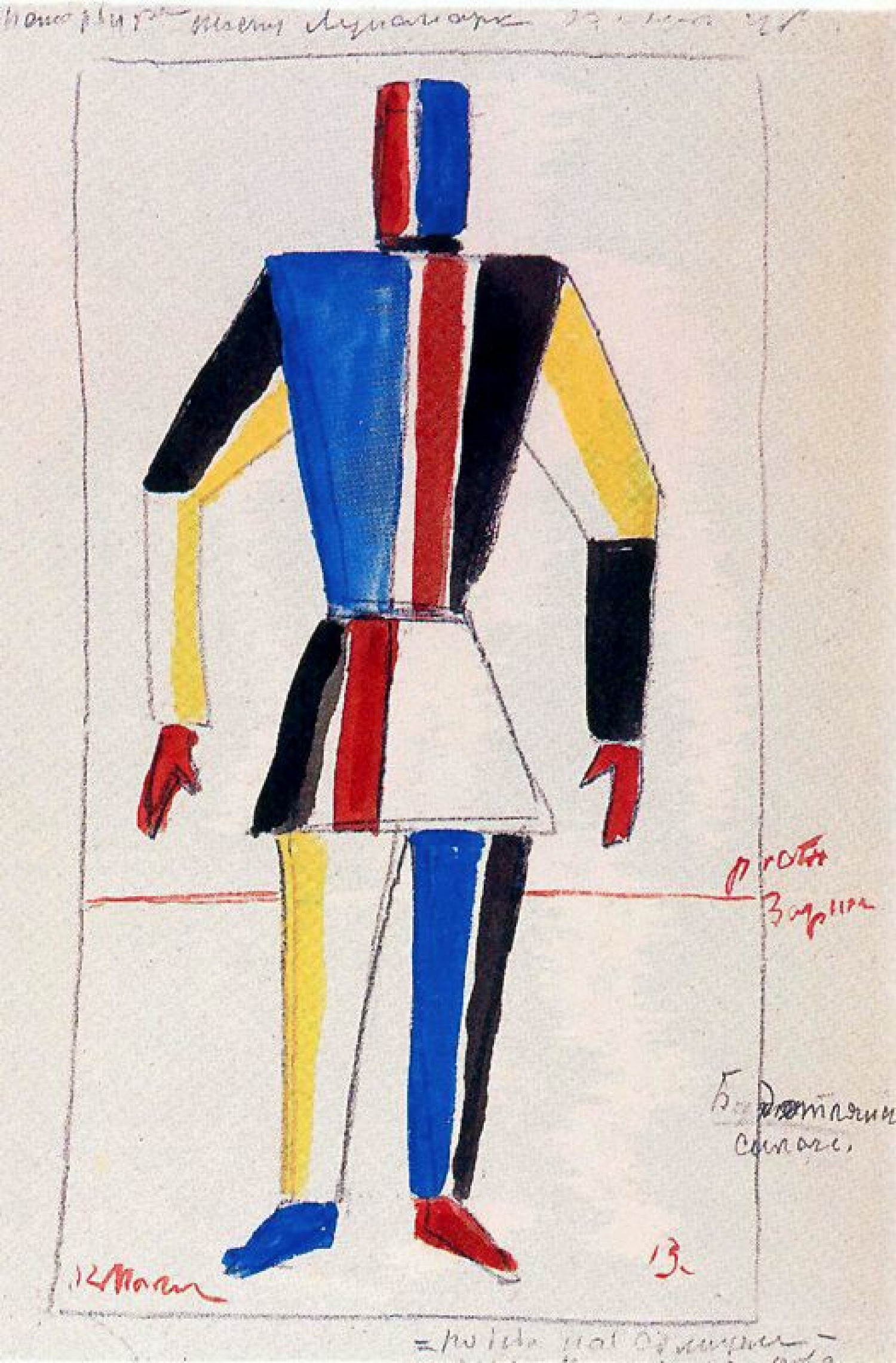

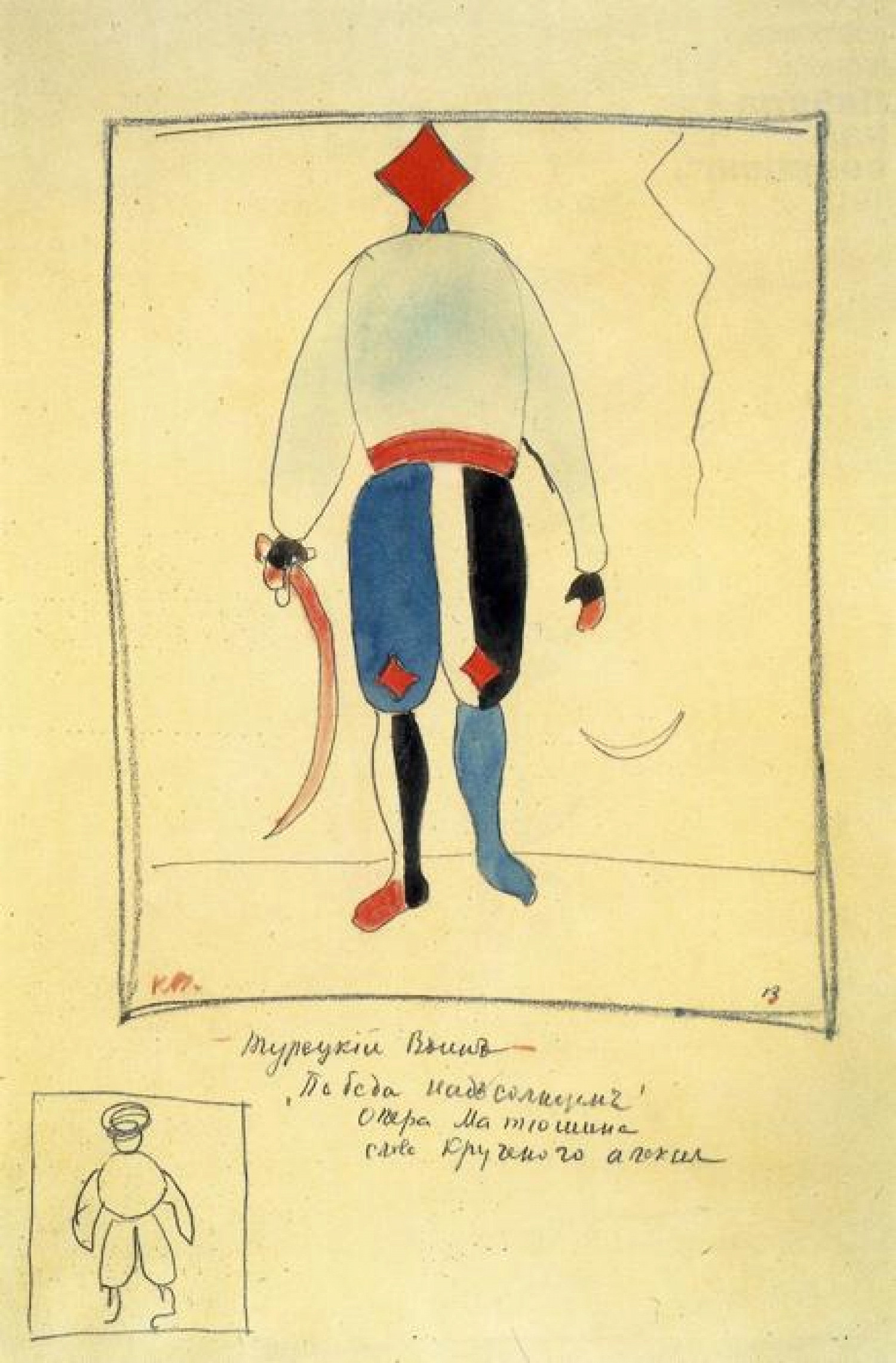

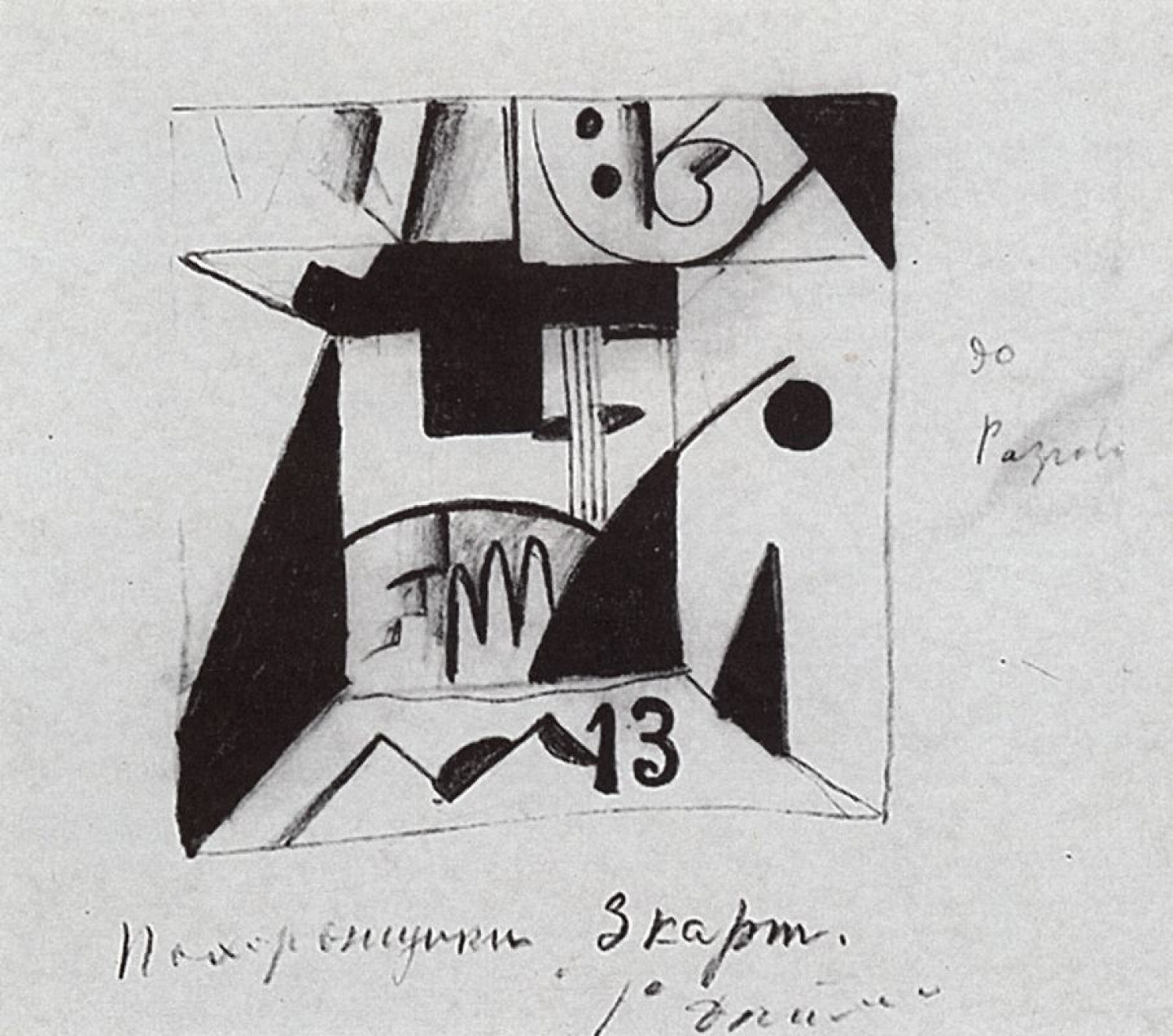

Здесь и далее: Казимир Малевич. Эскизы костюмов к опере «Победа над Солнцем», 1913

Эль Лисицкий. Эскиз костюмов спортсменов к опере «Победа над Солнцем», 1913

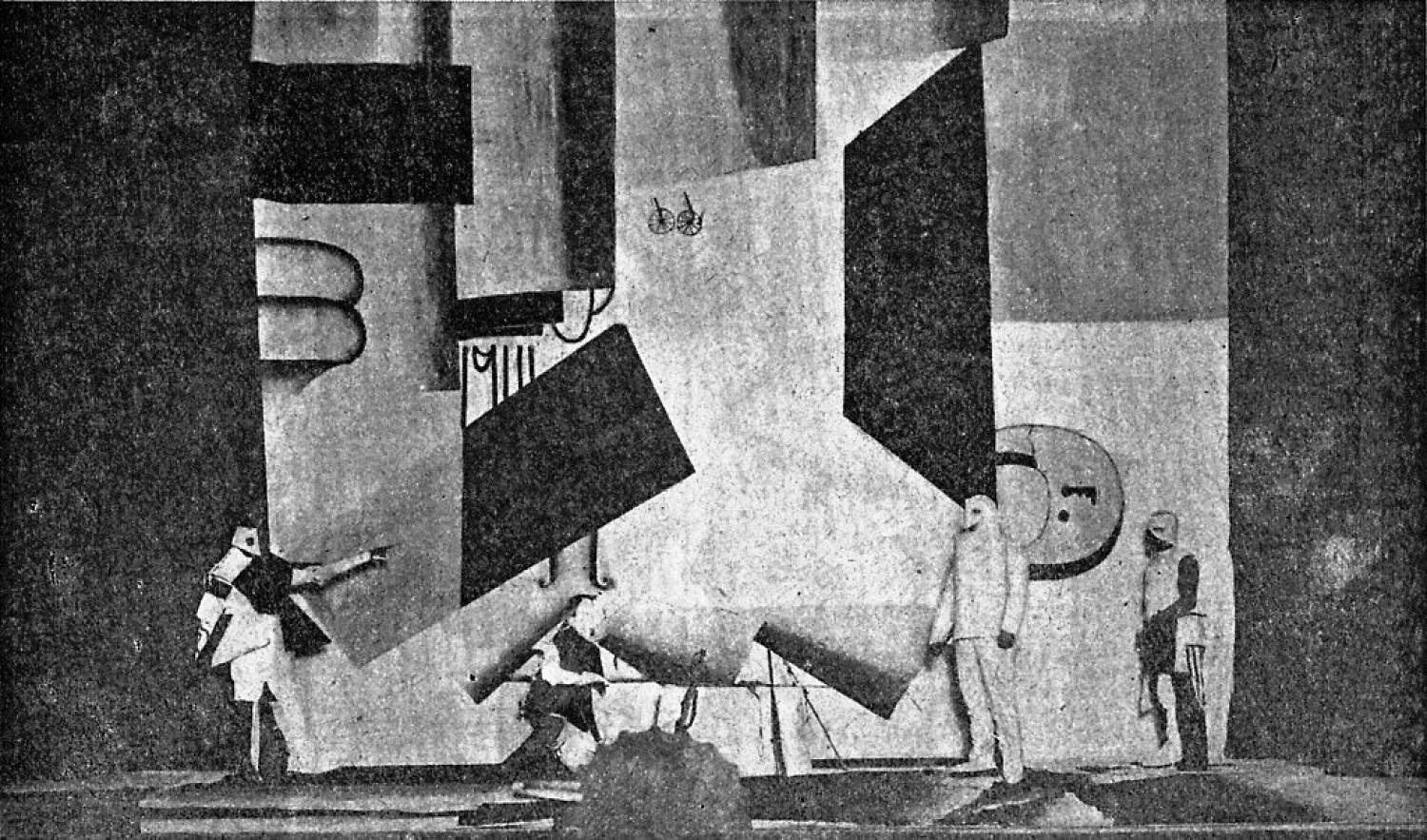

Казимир Малевич. Эскиз декорации к опере «Победа над Солнцем», 1913

— Лирика подразумевает наличие частного героя, а в «Победе над Солнцем» у футуристов рассказывалась история глобальная, там герой — фактически сам мир. А кто у вас герой?

— Там была глобальная история победы над солнцем, и в принципе как такового сюжета там не было. Все построено на алогичности. Мы не понимали, что происходит, и текст нам не помогал. У нас же, наоборот, есть несколько микросюжетов, есть несколько действующих персонажей, которые взаимодействуют друг с другом, и их в единое [действие] сводит некое желание, стремление уничтожить солнце. Они уничтожают солнце, и во втором акте у нас просто уже новая история о том, как они оказываются в новом мире. Плюс там есть любовная история, довольно трагичная. Главного героя у нас нет: все десять солистов равноправны.

— «Победа над Солнцем» вошла в историю главным образом благодаря кубофутуристическим костюмам Малевича. На артистов в вашей опере тоже будут надеты сложные геометрические конструкции?

— Мы немножко с другой стороны подошли. Притом что костюмы у нас тоже будут иметь большое значение. Игорь Гаранин, главный редактор GQ, выступает у нас в качестве фэшн-директора. У нас уже был опыт, когда мы фрагмент исполняли на церемонии GQ, это были какие-то потрясающие — не знаю, как сказать, — костюмы, одежда, [которую] предоставили нам крупные бренды. Это не будут специально пошитые костюмы, но это будут абсолютно лакшери-вещи — и мы тоже здесь играем. Мы хотим поиграть здесь с гламуром: мне это, например, очень интересно. Вы увидите вещи, которые, скорее всего, никто не будет никогда носить в жизни, которые можно увидеть только на подиумах. А это же абсолютно оттуда [из футуризма]. Это сценическая театральность, но из другой сферы.

— В музыкальном сообществе вас принято критиковать за то, что вы создаете служебную музыку. Как вы к этому относитесь?

— Довольно спокойно отношусь. Дело в том, что я к этой тусовке никакого отношения не имею. Это люди, которые прекрасно все друг друга знают, а я [для них] — человек, пришедший [как будто] из другой страны. С композиторским образованием, свалившийся на голову. В консерватории ленинградской я не учился на композиторском [отделении]. Поэтому я даже не взаимодействую со своими коллегами в Петербурге никак. Никого не знаю. Я не знаю ни этих людей, ни что им интересно, и меня это не интересует. Просто занимаюсь тем, что мне интересно делать и что интересно делать в данный момент тем институциям, которые в данный момент со мной работают.

А что такое служебная музыка, я, честно говоря, не понимаю. Если я выполняю поставленные передо мной режиссером и хореографом задачи — упрекать меня в этом довольно странно. Вроде бы говорят: «Музыка прекрасно работает в постановке, но сама по себе, конечно…» Честно сказать, меня не волнуют мнения ни коллег, ни музыкальных критиков, потому что мне важно мнение исполнителя. Если я вижу, что артисты подходят и говорят: «Илья, напишите для нас оперу», — для меня это важнее любого мнения любого из людей пишущих.

— В одном из интервью вы сказали, что вам поступил заказ на оперу от одного из артистов Большого театра. А потом Большой театр официально объявил, что заказал вам оперу «Блистающий мир». Это разные истории или одна?

— Это разные истории. Есть действительно заказ от одного из артистов, но я не буду пока ничего говорить, пока этот артист не озвучит. Могу только сказать, что премьера будет в следующем году. А «Блистающий мир» я еще должен написать. Я его сдам только через год. Его же надо написать, поставить, то есть это огромный процесс. Это 2020–2021 год. Поэтому, когда люди говорят: «Сколько можно Демуцких в афише [Большого театра]?», они не думают, что мы говорим об этом сейчас [когда партитуры только заказаны], а произведение-то еще будет очень нескоро. Может, тогда уже и Демуцкого не будет. Кто знает!

— А есть какие-то вещи, которые бы вам очень хотелось сделать, заказов на которые не бывает и не предвидится?

— Тот же «Блистающий мир» — это моя идея. Я его хотел сделать, я предложил. У меня есть идеи и по операм, например, которые я хотел бы воплотить. Много идей, просто времени на них нет. По балетам то же самое. И еще я бы хотел вернуться, например, в кино. Но на данный момент мне не поступало никаких действительно заинтересовавших меня предложений.

— А незаинтересовавшие — это какие? Ну вот будет человек читать интервью, решит заказать вам музыку для своего фильма и, может быть, прочитав ответ на этот вопрос, одумается.

— Во-первых, мне важна личность того, кто делает этот фильм. Если я чувствую, что режиссеру важна музыка в фильме, что это не просто то, о чем он вспомнил в последние несколько дней перед премьерой, как это обычно бывает. «Ой, нам срочно, буквально завтра нужна музыка!» А где вы были до этого. Это показатель того, как вы относитесь к музыке. Для меня музыка — все-таки это инструмент… сильный. Мощный. Который режиссер должен уметь ценить.

Режиссер, оператор, композитор и автор сценария — четыре столпа, на которых держится фильм. В большинстве же случаев то, как это работает у нас, у меня пока что вызывает печаль.

— Оперы вы стали сочинять относительно недавно, но есть одна ранняя — «Новый Иерусалим». Какова ее судьба? Она в итоге была исполнена?

— Нет, не была. Я думал о том, чтобы ее как-то восстановить, но, опять же, это время. Но думаю, что когда-нибудь ее исполню, потому что считаю ее любопытной.

— Спектакль был готов к премьере, когда его запретили?

— Да, и я даже провел две оркестровые репетиции. Но потом все это сорвалось, и дальше это было уже невозможно все собрать.

— Почему напали именно на вас, как вы думаете?

— Это хороший вопрос, я не знаю. Расследование уже, наверное, не ведется по сроку давности.

— До того как про вас стали писать как про самого востребованного, вас называли исключительно «скандальным». Кроме «Нового Иерусалима» в списке скандальных вещей — «Последнее слово подсудимой» в Болонье на основе речи Марии Алехиной из Pussy Riot в суде. Это была одноразовая акция?

— Нет, почему. Это действительно произведение. Как мне сказали, это моноопера. Мне недавно просто одна девушка из Новосибирской консерватории прислала целую диссертацию по этой работе. Собственно, эта работа и убедила меня, что это моноопера. И это не разовое сочинение, учитывая то, какой текст я использовал. Я не в чистом виде использовал последнее слово [Марии Алехиной] в суде, я выбрал определенные абзацы, определенные предложения, которые в принципе актуальны и сейчас. Поэтому — нет, не разовая акция.

— Обращение к последнему слову Алехиной на суде над Pussy Riot — это политически ангажированная, в каком-то смысле оппозиционная штука. То есть в Министерстве культуры за такое по голове не погладят. А потом вы пишете музыку фактически по государственному заказу — для Олимпиады и Параолимпиады в Сочи. Не испытываете в связи с этим внутреннего конфликта?

— «Последнее слово подсудимой» — это было очень личное высказывание, реакционное. И не надо отказывать мне в праве высказываться как композитору. Некоторые думают, что композитор должен сидеть себе тихо, писать багатели, мадригалы и наслаждаться красивой жизнью и ни в коем случае не соваться туда, где его не ждут.

Вот тогда я высказался. Что касается фильмов параолимпийских — это только потому что я работал с Сергеем Мирошниченко. Хотя, безусловно, участвовали в этом и государственные деньги. Но я работал с конкретным режиссером, который делал большую картину, абсолютно аполитичную и, более того, наверху принятую поначалу, мягко говоря, несладко, проблем мы с этим поимели достаточно. Но вообще, посмотрите сначала фильм, и тогда мы с вами поговорим. Для меня это просто высокохудожественное произведение. Фильм просто аховый. Олимпийский комитет назвал его лучшим за тридцать или за сорок лет. Он действительно потрясающе снят, и я своей музыкальной работой горжусь. Работали с большим оркестром, с хором и так далее. Получил я за это — вот (показывает кукиш. — Прим. ред.).

— У композитора Владимира Мартынова в нескольких книгах есть созвучные мысли тому, что вы иногда говорите в интервью, — об исчерпанности методов в композиторской музыке, произошедшей. О том, что исчерпанность методов в композиторской музыке наступила еще в середине прошлого века. И о том, что композиторы в наступившей новой эпохе перешли в низшую касту разнорабочих и слуг. У него читается в этом некоторая досада, а вас, кажется, такое положение вещей никак не смущает.

— А я не считаю это досадным. «Конец времени композиторов» — само название книги довольно пессимистично. Но я не считаю, что конец времени, конечно. Я не из тех, кто занимается поиском. Просто есть целая плеяда замечательных композиторов, которые вечно что-то ищут и считают, что находят. А я так не считаю. Вот я слушаю их музыку и понимаю, что нет, они не находят. И я не нахожу! Но я и не ищу. Я просто делаю, что умею. И мне главное, чтобы то, что я умею, не оставляло людей равнодушными. Если человек выходит из зала в слезах, как это бывает после наших балетов, мне это нравится. Если человек выходит и говорит, что у него были мурашки, мне это нравится. Я вообще не считаю стыдным, что моя музыка вызывает overemotional think, какую-то перенасыщенность эмоций.

— В балете «Нуреев» вы использовали цитаты из балетов, в которых танцевал Рудольф Нуреев, и разными способами стилизовали эстетику советского официоза. Таким образом вы ведь не столько провоцировали эмоции проверенными средствами, сколько конструировали умозрительную конструкцию, дающую скорее понять и только потом почувствовать конкретное время?

— Ну не вся партитура на этом строится. Частично — да. Это художественная задача: взять советское — то, что вызывало у Нуреева отвращение, и столкнуть… У меня там такой эффект, когда выходит советский хор и такая советская дива поет про то, что родину у нас не выбирают, и начинает заедать, как пластинка: я сталкиваю разные стили. И в этом двухчасовом балете есть полтора часа чисто моей музыки. Которая никакого отношения к цитатам не имеет, и она как раз построена на эмоциональной составляющей. Две сцены письма [учеников Нуреева], например. Это была художественная задача: использовать разные жанры, разные стили, и я с ними поиграл. Мне было интересно, потому что ну где еще я могу посочинять музыку, стилизованную под [Жан-Батиста] Люлли, и поиздеваться над этим. Или над Чайковским. Ну по-хорошему поиздеваться.

— Музыку каких композиторов вы можете слушать бесконечно и не устать?

— Я от всех композиторов устаю. Лучший композитор — это тишина. Могу слушать сегодня Стравинского, завтра Малера, послезавтра Рахманинова, потом переключиться на Лигети.

— А из современных?

— Я могу сказать, кого бы я не стал слушать. Но не буду. Из ныне живущих я могу назвать, кого я уважаю: и Пендерецкого, и [Родиона] Щедрина, которого принято пинать, я очень люблю. К Филипу Глассу я равнодушен, к Майклу Найману тоже. К минимализму я в принципе спокойно отношусь. Притом что этот язык мне интересен, но не у всех. Джон Адамс! Вот. Его назову. А из авангардистов — я абсолютно равнодушен ко всему этому. Для меня это немножко перформативное и одноразовое искусство.

— При этом «Победа над Солнцем» — канонический образец русского авангарда.

— Поэтому мы и ставим! У нас абсолютно, совершенно другое будет высказывание. И это интересно! Тогда авангард начался, и в принципе многие же [до сих пор] работают в той же эстетике и считают, что они авангардисты. А речь о произведении, которое было написано более ста лет назад.

— В этом смысле вы работаете в эстетике, которой лет по крайней мере двести.

— Но я-то к этому спокойно отношусь. Я не провозглашаю, что я новатор или революционер в чем-то. Я провозглашаю цикличность. И, возможно, это в некотором роде стеб. То есть да, мы тоже в «Черном квадрате» будем играться и стебаться. Таков жанр.