«Маус» Шпигельмана «Маску мыши на себя примерить проще»

«Воздух» поговорил с автором великого графического романа «Маус» Артом Шпигельманом о том, как комиксы стали серьезными и почему о величайших трагедиях можно рассказывать картинками.

- Прежде чем начать, должен перед вами извиниться. В России пока еще толком нет культуры комиксов — так что нужно представить вас читателям, а значит, снова задать несколько вопросов, на которые вы отвечаете уже двадцать с лишним лет.

- Понимаю. Я вообще зарекся говорить про «Мауса», но для вас сделаю исключение. Представляю, в каком состоянии комиксы в России, — наверное, тут о них знают и понимают еще меньше, чем в Америке времен выхода «Мауса». Тогда все было сильно хуже, чем сейчас, а теперь комиксы, можно сказать, встали на пьедестал, и то нам понадобилось на это 100 лет. В России, я знаю, есть великая традиция карикатур — но не комиксов, не так ли?

- Именно так. Давайте с самого начала: как вы начали рисовать?

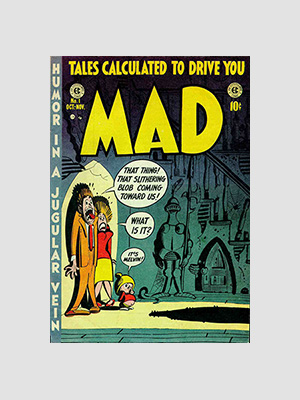

- Это как раз случилось благодаря тому, что в Америке такая долгая традиция комиксов. Мне было семь лет, я увидел в магазине сборник комиксов «Mad», которые рисовал Харви Курцман, — и в меня будто молния ударила. Ничего подобного в Америке в то время не было. Это был самый пик холодной войны, везде были сладкие рисунки в духе Нормана Рокуэлла, со счастливыми американскими семьями, «Mad» же был очень радикальный, показывал совсем иную картину. Меня он настолько впечатлил, что я много лет спустя нарисовал целый комикс о том, как впервые увидел «Mad». Я написал в нем, что «Mad» был новым словом в безвкусных 60-х. Журнал говорил: «Весь мир врет. Медиа врут. И мы, авторы «Mad», — часть медиа». Мою маму было очень сложно уговорить купить мне книгу, она больше из вашей части мира, у нас был очень жесткий бюджет. Я изучал «Mad», как иные дети изучали Талмуд.

Обложка самого первого номера журнала «Mad», вышедшего в 1952 году

Обложка самого первого номера журнала «Mad», вышедшего в 1952 году- А как вы решились превратить комиксы в профессию?

- У меня попросту не было выбора. Как только я понял, что комиксы делают люди, мне стало очевидно, что я хочу быть одним из таких людей. В конце концов я отправился в техникум — обычно в них учили чинить холодильники или автомобили, но в Нью-Йорке был такой, где обучали живописи. Там у меня стали появляться первые заказы: например, мне предложили рисовать ежедневные стрипы в одной газете. Я порисовал их недельку и понял, что это хуже смерти, много лет подряд каждый день рисовать одних и тех же персонажей в одном и том же стиле. В общем, я продолжал подрабатывать, но комиксы, которые я рисовал для себя, становились все более странными. Когда я начал искать, куда бы их пристроить, я столкнулся с миром андеграундных комиксов: Робертом Крамбом, Zap Comix, художниками, которые черпали вдохновение из всего лучшего, что дали миру 60-е: секса, наркотиков, бунтарского духа. После техникума я пошел в колледж, а окончив его, переехал в Сан-Франциско, где как раз собирались все андеграундные художники. Город стал для меня чем-то вроде Парижа 20-х.

- Ну что же, вот тот самый вопрос, на который вы отвечаете двадцать, а то и больше, лет. Как вам пришло в голову сделать «Мауса»?

- (Смеется.) Вижу, вы всерьез хотите с первых букв алфавита начать. Ну что поделаешь. В Сан-Франциско мне предложили нарисовать что-нибудь для альманаха Funny Animals, в США была целая традиция рисовать комиксы про веселых животных в духе Диснея, а это, значит, была андеграундная вариация на тему. Редакторы никак не вмешивались в то, что делали авторы, только спрашивали, сколько комикс займет страниц. Я никак не мог придумать, что же именно нарисовать. В какой-то момент мой друг, режиссер Кен Джейкобс, показал мне несколько старых мультфильмов про Микки-Мауса и сказал: «Погляди! Он же прямо как Эл Джонсон» (чернокожий ритм-н-блюзовый певец. — Прим. ред.). И правда, Микки выглядел как карикатура на какого-то черного музыканта. Я решил, что это ровно то, что я искал, — я нарисую комикс про отношения черных и белых в Америке, только всех изображу как животных. Мне понадобились сутки, чтобы сообразить, что про жизнь черных я не знаю ровным счетом ничего — и ничего хорошего из этого не выйдет. Но в то же время я понял, что всю эту метафору с животными можно использовать для другой, близкой мне истории — и рассказать о том, что пережили мои родители во время Второй мировой. Про холокост и геноцид евреев тогда мало разговаривали, мало писали, произведений искусства о нем почти не было. Тогда, в 1971 году, я нарисовал комикс на три страницы на основе своих разговоров с отцом, но мне было очевидно, что этим дело не ограничится. Через семь лет я вернулся к «Маусу» и взялся за дело основательно, стал брать интервью у своего отца, записывать на диктофон. Я подумывал нарисовать всех людьми, но в итоге оставил животных. В людях была какая-то фальшь. Я не знал, как выглядел тот или иной поляк, тот или иной немец. Семья моего отца погибла, не оставив фотографий, — откуда мне было знать, как они выглядели? В том, что в «Маусе» все изображены животными, две стороны: это вроде как способ немного отдалиться, посмотреть на все с дистанции, с другой стороны, наоборот, нейтральную маску мыши проще примерить на себя.

- У вас не так давно вышла книга «Метамаус», в которой «Маус» разбирается по полочкам, — там, помимо прочего, напечатаны письма с отказами издательств, которые не хотели печатать комикс. Почему с этим были такие трудности?

- В Америке комиксы тогда никто не воспринимал всерьез, относились к ним как к чему-то третьесортному. Поначалу я думал, что я и моя жена Франсуаза напечатаем его сами. Мы как раз тогда начали издавать журнал Raw, купили печатный станок. Кстати, недалеко от нас тогда жили Комар и Меламид, мы позвали их в гости, и они были в полном шоке от того, что у нас в квартире стоит станок, — сказали еще, что в России это было бы невозможно. Но Raw читали люди, скорее заинтересованные в форме, чем в историях. Мне не хотелось превращаться в галерейного художника, мне хотелось, чтобы «Маус» читали как историю, рассказ — и чтобы это была книга. Однажды к нам с Франсуазой пришел какой-то агент, который хотел продать права на Raw какому-то греческому издательству. Выяснилось, что он перепутал наш журнал с другим, порнографическим Raw. Но что-то хорошее из этого случая все-таки вышло: этот же агент заметил у нас дома наброски «Мауса» и сказал, что хочет разнести книгу по разным издательствам. Мы согласились. И вот тут посыпались отказы. Люди боялись его брать. Комикс про холокост — это было действительно что-то радикальное. В конце концов его взяло издательство Pantheon. Да и то они не рассчитывали, что книга будет хоть как-то продаваться.

- А потом вы получили Пулицера, и тут, я понимаю, вся американская культура изменилась: комиксы начали воспринимать всерьез.

- Так и было. Сейчас, оборачиваясь из 2013 года назад, я вижу: произошло что-то невероятное. На самом деле все началось еще раньше, в 86-м: тогда вышло три важные книги комиксов. «Бэтмен: Темный рыцарь», который мне не очень по душе, я не люблю супергероев, «Хранители» — роман с очень интересной структурой, и первая часть «Мауса». Это, конечно, были абсолютно разные книги, но их объединяло то, что каждая была написана в форме комикса и каждая при этом была очень серьезной, явно не предназначенной для детей. Такие книги стали называть графическими романами. Я сам предпочитаю слово «комикс», но тем не менее. Их прочитали и похвалили серьезные критики, книги попали на видные места в магазинах — а потом волна спала, и несколько лет ничего не происходило. Но во второй половине 90-х, вслед за тем как «Маус» получил Пулицеровскую премию, все началось снова: стали появляться новые серьезные авторы, комиксы стали амбициознее и сложнее, о них начали писать серьезные статьи. Теперь ни у кого нет сомнений, что комиксы заслуживают внимания. Забавно, что я хоть и оказался отчасти повинен в популяризации жанра, в свое время полюбил комиксы как раз потому, что они никому не были нужны.

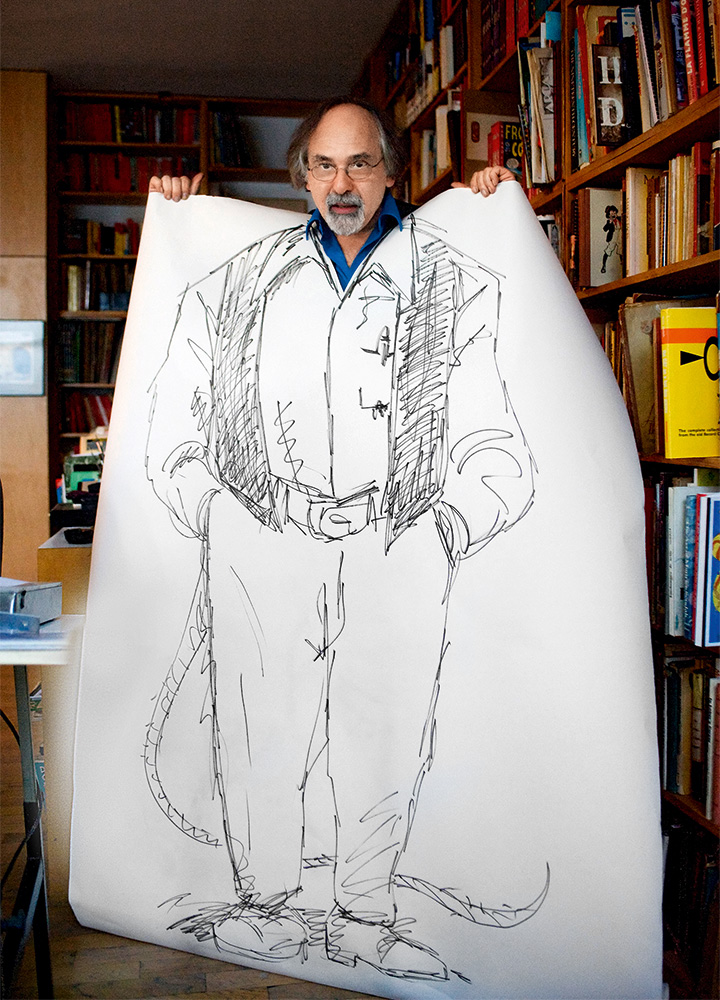

- К слову, о галерейном художнике: у вас же на днях открылась целая выставка в Нью-Йорке.

- Да. В 70-е мне очень хотелось, чтобы у меня появилась взрослая, зрелая аудитория. Читателей было немного, комиксы теряли свое влияние. Нам нужно было заключить какой-то пакт с высокой культурой, чтобы нас полюбили университеты, библиотеки, книжные магазины и, конечно, музеи и галереи. Со временем так и случилось: комиксы много изучают в университетах, их берут библиотеки (а раньше, когда я их приносил туда, мне смеялись прямо в лицо), они приносят деньги авторам и магазинам. А с музеями и галереями до сих пор сложно: всем же очевидно, что комикс проще прочитать, сидя в кресле, чем стоя у стены на выставке. Тем не менее что-то происходит. Мне вот что удалось придумать: я лично никогда не осмеливался сравнивать свои рисунки, скажем, с Рембрандтом, так что на выставке я решил показать процесс. Там висят разные скетчи, наброски, рабочие материалы, вещи в таком духе; это по-своему интересно. На самом деле я очень доволен. Когда-то я мечтал, что люди перестанут на меня смотреть так, будто я занимаюсь чем-то бесполезным и недостойным, когда я говорю им, что рисую комиксы. Теперь так и есть, никто не смотрит косо, а я вообще в музее выставляюсь, как видите.

Автопортрет Арта Шпигельмана, которым сейчас в Нью-Йорке анонсируется его ретроспектива в Еврейском музее

Автопортрет Арта Шпигельмана, которым сейчас в Нью-Йорке анонсируется его ретроспектива в Еврейском музее- Я читал, что слова вам приходят в голову раньше рисунка.

- Когда как, на самом деле. Меня часто об этом спрашивают, но я не могу дать точного ответа. Хотя мне действительно проще писать, чем рисовать. Тем не менее меня интересуют оба процесса, а все идеи рождаются где-то между, и комикс, соответственно, существует между этими двумя системами знаков, назовем их так. На самом деле комиксы же идеально подходят тому, как работает наш мозг. Мы мыслим небольшими, символическими изображениями. Скажем, младенец распознает большой желтый смайлик раньше, чем узнает улыбку матери. В человеке это заложено — мы хорошо понимаем символы. В то же время мы думаем короткими речевыми отрывками — ровно столько слов, сколько влезает в пузырь текста. В том, чтобы смешивать эти два языка, есть что-то очень естественное.

- Я к чему: как вам кажется, это правильно, когда люди пытаются воспринимать комиксы как литературу?

- Это не так уж неправильно, скажем так. Не думаю, что Достоевский был хорошим художником, но, если бы он умел рисовать, я бы с радостью посмотрел на его вариант «Преступления и наказания» с портретами Раскольникова. Сравнение комиксов с литературой, мне кажется, идет вот откуда: скажем, в XVIII веке основная масса людей была безграмотная. При этом они отлично воспринимали изображения: ну, скажем, приходили в церковь и читали на стенах комикс о жизни Иисуса. А потом появилась читающая интеллигенция — и язык картинок сразу потерял свой статус. Чтобы быть буржуа, нужно было уметь читать и писать, и это отличало тебя от простолюдина. Картинки перестали уважать. Долгое время единственный легитимный способ изобразить яблоко и написать рядом с ним слово «яблоко» — это был букварь, это использовалось, чтобы научить ребенка читать. Такой подход сохранялся до конца XX века. Но сейчас мы вернулись к визуальному способу передачи информации, люди все больше и больше всего познают через изображения. Визуальная грамотность становится такой же важной, как словесная. А комиксы тут как тут — как раз пришло их время.

- По-моему, русское издание «Мауса» любопытно тем, что Россия — кажется, последняя из стран, хоть как-то связанных с сюжетом книги, в которой она выходит.

- (Смеется.) Это вы интересно подметили. Да, так и есть. В Германии, Польше, даже Израиле — везде издали. Насколько я знаю, в России уже предпринималось несколько попыток напечатать «Мауса», но все никак не складывалось. Я рад, что в этот раз все получится. Подозреваю, что для издательства в этом есть определенный риск, может, ваш рынок еще не готов. И Россия действительно связана с книгой: может, я не нарисовал в «Маусе» ни одного медведя, но русские сыграли определенную роль во всей истории, да и имена родителей в книге я использую те самые, что были у них, когда Польша была под контролем России. Что же, может, после этого издания я наконец перестану рассказывать про «Мауса».

- Издательство Corpus, Москва, 2013

Интервью