Состояние театра Каким видят театр драпировщики, реквизиторы, гримеры и уборщицы

«Афиша» решила выяснить, как неизвестные сотрудники театров реагируют на новую жизнь отрасли, и поговорила с семью работниками — старожилами самых разных московских сцен.

Лидия Каретникова профессии училась на «Ленфильме», где работала на «Евгении Онегине» Тихомирова и «Даме с собачкой» Хейфица

Лидия Ивановна Каретникова, старший гример театра «Сатирикон»

«В будущем году 50 лет будет, как я работаю в этом театре. И тогда же 75 лет театру исполнится, как и мне. Видно, я уже с рождения была с ним связана.

Райкина Аркадия Исааковича сперва я боялась до смерти. Он никогда не ругался, никогда голоса не повышал. Но как посмотрит, если ему что-то не нравится, все — вырывай могилу и закапывайся. Он строгий был очень, но все так его уважали, что работали с полной отдачей. Потому что тогда любили театр, не себя в театре — как сейчас.

За границей мы везде вместе ходили. Никогда Аркадий Исаакович не разделял — это рабочие, а это актеры. Если билетов не хватало, мы вытаскивали жребий, чтобы не обидно было. Или вот идет прием, который устраивают в нашу честь. Актеры туда сразу приходят, как спектакль кончится, а рабочие должны сначала собрать всю декорацию, погрузить ее на машины. Мы всегда сидим на приеме, ждем их. И только когда они приедут, поедят — Зинка наша Зайцева, костюмер, даст отмашку, тогда Аркаша встанет и откланяется.

С Аркадием Исааковичем мы по месяцу сидели за границей. У меня первая поездка была в Болгарию — плыли на корабле «Армения» из Одессы. Мы с актрисой нашей, Наташкой, щипали друг друга, потому что в это поверить было невозможно — море синее, солнце, белый корабль, красоты невероятной. Путешествовали много, зато с семьями из-за этого очень сложно у всех было. Разве что заранее кто-то зацепился, а я что-то все летала.

Все говорили, что у нас в театре самые интересные женщины. Мы всегда шили туалеты специально для приемов. Аркадий Исаакович очень это любил: внизу сядет в холле и смотрит, как мы по лестнице спускаемся, оценивает. У него вкус безупречный был. И сам любил одеваться.

В Питере ему очень тяжело приходилось. Спектакли были острые, а сам он еврей. Своего театра у нас не было, все где-то мотались. Как сдача премьеры, приходит к нему какая-нибудь пигалица — белая блузочка, черный костюмчик, — и пока я его разгримировываю, она зачитывает: «Так, Аркадий Исаакович, это убрать, это убрать, это убрать…» — «А вы меня не хотите убрать?!» Вот так и начались его инфаркты. Но Аркашу любил Брежнев. Он ему сказал: «А что ты там сидишь? Приезжай сюда. Театр я тебе дам». Вот нас и переправили в Москву.

Когда Аркадий Исаакович ушел из жизни, Костя набрал свою труппу, естественно, молодежь — что ему со стариками делать. А сейчас их и не осталось почти никого. Я по ним скучаю, мы были близкие люди. В путешествиях все время вместе, узнаешь друг про друга больше, чем родители или дети.

А Костю я с 14 лет знаю. Помню, первый раз я его увидела в «Астории». У нас был банкет по поводу спектакля «Волшебники живут рядом», Костя пришел с Катькой, сестрой, и рок-н-ролл с ней отплясывал».

У Риты Агабабьян на двери кабинета висит табличка «Самая любимая женщина театра», подаренная ей актерами

Рита Армаисовна Агабабьян, начальник хозяйственного цеха Театра им. Маяковского

«В завхозы Театра им. Маяковского я попала случайно — сначала я пришла сюда на спектакль «Трамвай «Желание». Это было лет тридцать назад. Я тогда работала в торге «Мосовощ» — и мы с друзьями часто ходили по театрам. Меня так потрясла эта постановка, что я просто влюбилась в этот театр и стала ходить только сюда.

А потом случилось так, что мой сын не смог ходить в садик и мне пришлось с той работы уйти, потому что она была на полную занятость. Вскоре я увидела на театре объявление, что ищут уборщицу, и попросилась — так я болела этим театром, что рада была хоть кем тут работать. Убирала я совсем недолго, меня быстро перевели в заведующие хозяйственным цехом. С тех пор уже двадцать четыре года, как я тут, стараюсь делать так, чтобы было уютно, как дома.

У нас театр замечательный. Мой сын тут вырос. Я ему всегда говорила: ты представляешь, с какими людьми ты разговаривал. Тут и Джигарханян, и Волков, и Виторган, Симонова, Гундарева. А какое счастье было, когда Аллочка Давыдовна Балтер позвала его маленького играть в спектакле «Кошка на раскаленной крыше»! Когда время было голодное, мы их подкармливали. Еще по старой работе в торге «Мосовощ» я знала директоров всех фруктовых магазинов. И я им делала заказики для артистов — орехи, курагу.

Как-то в начале 1990-х у нас вышел замечательный спектакль «Шутка мецената». Мы с девочками договорились, и все привезли с дач цветы, спрятали их здесь в моей комнатке и тайком от артистов наделали букетиков — каждому актеру спектакля. А остальные я попросила билетеров в конце представления сбросить актерам под ноги с бельэтажа. И вот представьте: поклон, и мы актеров минут десять забрасываем яркими осенними цветами — красными, желтыми, фиолетовыми. Цветы все падают и падают, актриса Женя Симонова в слезы, а зал встал и все хлопают, хлопают, пока цветы не кончились.

Последние годы у нас было темное время было, в театр чужие люди пришли. Но вот в 2012 году, наконец, появилась новая команда — просто шикарная! Стали тут все менять. Если раньше все было классическим — кондовые фотографии артистов по стенам и ковровые дорожки, — то теперь все изменилось. Это был сумасшедший год: в гримерке ремонт, в зале, на сцене ремонт, кресла мы меняем, одежду сцены тоже, полы делаем, стены перекрашиваем, с лестниц ковры убираем — тут все было вверх дном. Уставали ужасно, сидели в театре до полпервого ночи. Но сделали все как надо.

Наша служба и опасна и трудна, но наше дело — постараться, чтобы работа хозцеха оставалась актерам и зрителям незаметна. Я и своим всем, сантехникам и пожарным, говорю: «Не ходите вы в рабочей одежде по фойе, не смущайте зрителей!» Ведь зрители беспокоятся: может, случилось что, трубу прорвало. А они должны у нас наслаждаться и о постороннем не думать».

Лидия Али-заде исполнила несколько маленьких ролей в спектаклях театра «Практика» и участвовала в студенческой постановке в Центре Мейерхольда

Лидия Ивановна Али-заде, уборщица театра «Практика»

«Раньше тут прохановский Театр Луны был, я у них убирала. В театре было много студентов — песни, пляски, дни рождения справляли под музыку, весело было! А когда Проханову дали новое здание, я осталась — что я буду бегать. Здесь в «Практике» начальство немножко посерьезнее, но ничего, работаю, не обижают. Летом у нас за театром настольный теннис стоит. Бояков, бывало, подойдет — ну что, в теннис будем играть? Бояков хорошо играет, но он хитренький, по углам гоняет. Иногда он меня обыгрывал, но иногда и я его. Ваня Вырыпаев тоже неплохой — веселый, шутит много. С ним в теннис я еще не играла — он летом в Польше был.

Когда меня просят что-то сделать, я никому не отказываю. У Боякова снималась в картине «Доброволец». Я там бандершу играла, старушку, которая торгует наркотиками. Мне сказали: ничего не говори, потому что у тебя голос какой-то слишком молодой. У меня на руках собака сидела, и ко мне в квартиру приходили за наркотиками. Когда я приехала на съемки, мне сказали: идите к гримеру в шатер. Я к нему села, очки темные сняла, а он говорит: «О, уже готовая! Идите снимайтесь». Ничего не стал мне менять. А я и так всегда ярко крашусь. Дети когда фильм посмотрели — смеялись, говорили: «Ну, мать, все, раз ты в театре, должна сниматься». Первое время вообще только так здоровались: «Наркоманам привет!»

И на сцене я выступала. Такой эпизод был, когда перед спектаклем приходят зрители, садятся, а я выхожу на сцену и начинаю пол мыть, все уже начинают возмущаться, что не готово ничего к спектаклю. И тут я встаю посреди и говорю: «Все, я закончила, начинаем!»

Здесь атмосфера приятная и много общения. Бывает, с Галиной Ивановной, гардеробщицей, утром, когда никого нет, или днем, пока репетиции, мы тут потихонечку поем «Васильки» или «Называют меня некрасивой, так зачем же он ходит за мной, и в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой…» Так что весело живем».

Елена Сарычева говорит, что в постановочной части Театра имени Ермоловой практически нет людей, которые проработали бы там меньше десяти лет

Елена Александровна Сарычева, заведующая драпировочным цехом Театра им. Ермоловой

«Я пришла работать в Театр им. Ермоловой в 19 лет. Это был 1982 год. В драпировочный цех меня принимал Евгений Сергеевич Лебедев, человек уникальный. Его отец был драпировщиком в Театре оперетты, а дед был портным — шил фраки. Лебедев мне все говорил: «Я последний из могикан, так что давай смотри и учись». К тому же он был настоящий человек-анекдот. Помню, придет в театр, и видно, его аж распирает от удовольствия. «Что случилось», — спрашиваю. «Еду, — говорит, — в троллейбусе. Сидит мальчишка, крутится, весь изъерзался. Мама ему оплеуху — раз! А тот поворачивается и на весь троллейбус: «А папа говорит, что у тебя жопа холодная!» Троллейбус просто рухнул от хохота». Такими историями он сыпал каждый день! К тому же он был большой ходок. Росточку был небольшого, но про себя всегда говорил: «В молодости я был высокий лезгин с осиной талией — и балерины были все мои». Он меня всему научил: как занавес в складочку положить, чтобы швов было не видно, как сшить двенадцатиметровые куски, чтобы тряпка ровно сошлась, как с бархатом работать. Сейчас таких специалистов больше нет.

Да и не нужны сейчас специалисты, проще отдать в пошивочные мастерские. Работа эта тяжелая, платят копейки, никто ею заниматься не хочет. Но, как говорят, если человек три года в театре отработал — он уже из театра не уходит. Мы шьем так, чтобы вещь могла служить хоть двадцать-тридцать лет. А в мастерских тяп-ляп на один спектакль сделают, а через месяц все разваливается. Сейчас и драпировочных цехов-то нигде не осталось, а раньше были в каждом театре. Вот Театр Станиславского четырнадцатиметровый фестон сделать не смогли, мы им шили. В концертный зал «Россия» мы за месяц сшили три километра черного бархата. Ведь театр чем живет? Халтурой! Как-то мы стадион должны были полностью завесить, все тряпки в Сирии заказали, а Сирия накрылась, пока мы переориентировались на Китай, на работу осталась неделя. Аврал — это наша норма. Делали задник в цирк, приходит их завпост, говорит «Девчонки, а как это вы так сшили, что у вас задник винтом не идет?» А вот так, уметь надо. Я когда теперь в какой-нибудь театр прихожу и вижу, что все швы на заднике в сборку, меня начинает трясти, потому что, ну ребята, это стыдно!»

Галина Зингер по образованию режиссер и совмещает руководство реквизиторским цехом Театра на Малой Бронной с постановкой театрализованных концертов на других площадках

Галина Григорьевна Зингер, заведующая реквизиторским цехом Театра на Малой Бронной

«Я мечтала о театре с детства. Родившись в арбатских переулках, все детство я провела в Вахтанговском театре. На Малую Бронную я пришла в 1970 году, накануне своего восемнадцатилетия, с той поры начался счастливый период работы с Анатолием Васильевичем Эфросом, продлился он 17 лет. Но последние его годы тут были весьма грустные.

Когда директором театра был поставлен Илья Коган, он занялся планомерным уничтожением, подчинением Эфроса — для художника такого уровня это было неприемлемо. То, что тогда происходило, было преступно. По-другому не скажешь. И кончилось все двумя гробами — Эфроса и Дунаева, который формально в то время был главным режиссером. Сначала Эфрос и Дунаев были вынуждены уйти с Малой Бронной. Потом на «Таганке» произошла эта история с Любимовым — он эмигрировал, скажем так, Анатолий Васильевич пошел на Таганку. Постановки были замечательные. Тот же «На дне» — блестящий спектакль. Бортник у него был великолепен, Золотухин, Смехов… Но многие таганские актеры жили жизнью своего театра. Любимов по-прежнему держал вожжи в руках, и труппа ждала его возвращения. Три года это продолжалось, через три года Эфрос умер.

Я оставалась в Театре на Бронной — уходить отсюда было нельзя, ведь я понимала, что, если уйти, будет уничтожено практически все, что связано с Эфросом. Знаете, у нас долгое время в театре даже не висел портрет Эфроса — до такой степени! И следующие 7 лет я просто как цербер прятала, хранила все, что можно было спасти от его спектаклей. Потом отдала в Бахрушинский театральный музей. Не подумайте, что я такая некрофилка, нет, просто художники такого уровня имеют право на память, вот и все.

А потом пришел Женовач. Сергей был интересен. А дальше, как в «Женитьбе»: «Вот уж, никак, в семнадцатый раз случается со мною!» — говорит актер, когда ему отказывают в руке и сердце. Так и на моем веку 12 худруков сменилось. И сейчас период тоже непростой. Знаете, наверное, как начался у нас сезон — с открытого письма Льва Дурова, выступившего против нынешнего художественного руководителя, Сергея Анатольевича Голомазова. Грустно, что в очередной раз все это приключается.

С Голомазовым пришла большая команда его учеников — молодых ребят. Старшее поколение оказалось не востребовано в полной мере. Артист должен работать. Сам не хочешь с ними ставить — приглашай кого-то, кто это будет делать. Обеспечить всех работой — это задача художественного руководителя.

Артисты — это люди, которые вьют веревки из самих себя, таких профессий больше нет. И нигде нет такого разнообразия и нюансов человеческих отношений, как в театре, — насколько все это витиевато. Это такое барокко, словами не передать. Я пришла в театр в XX веке, задержалась до XXI. Представляете, 43 года я тут! Конечно, той художественной культуры, в которой я варилась, работая с Эфросом, уже не будет. А в другой театр переходить — это как второй раз замуж. Кто-то уходит, кто-то идет на компромиссы. А я профессионал, я работаю».

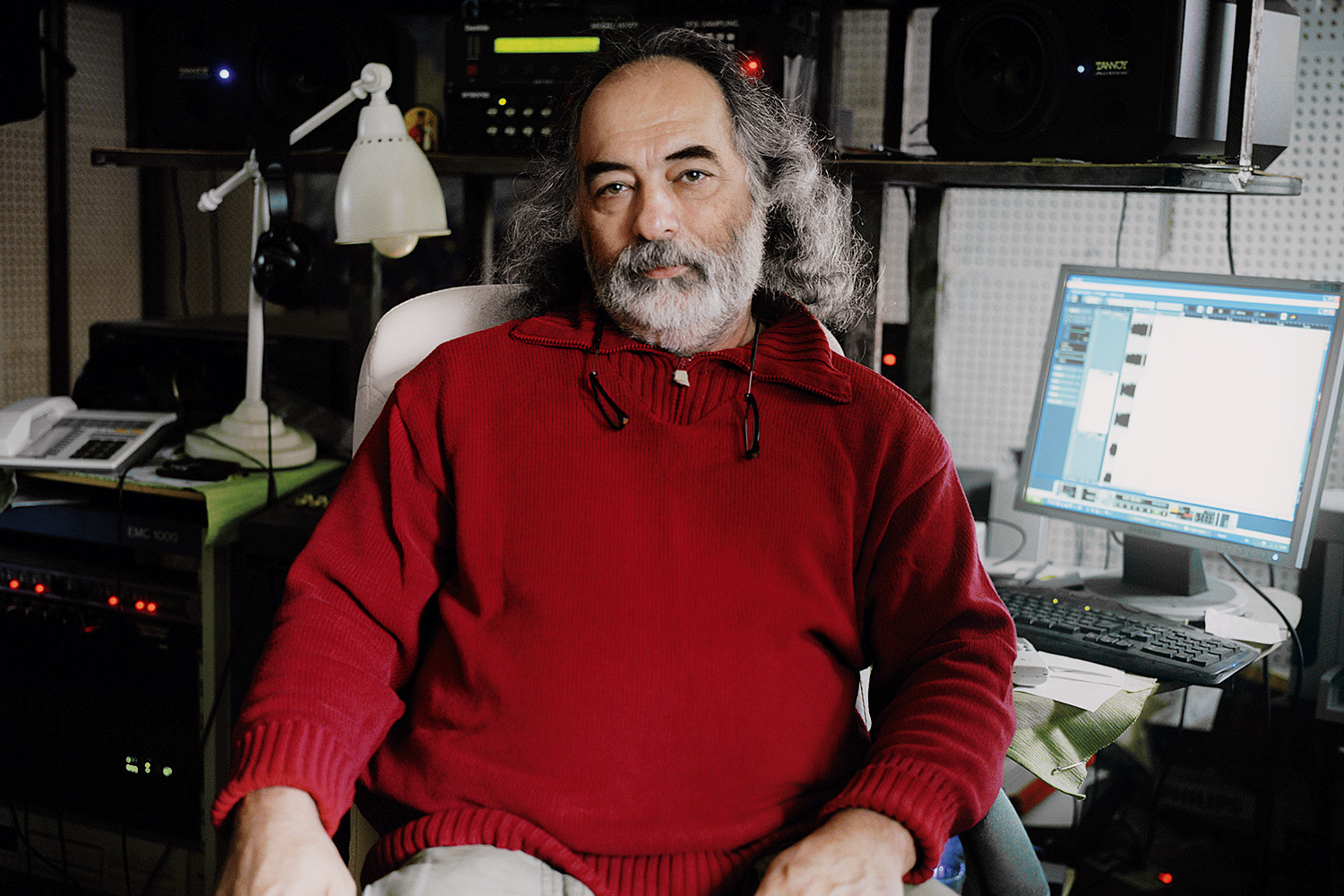

Сергей Платонов выпустил первый спектакль с Галиной Волчек в 1983 году — «Три сестры». С тех пор из четырех звукооператоров в театре с ней работает только он

Сергей Леонидович Платонов, начальник радиоцеха театра «Современник»

«У меня вся семья театральная. Прадед был цирковой, бабушка — балерина, дед — опереточный артист, мама работала в мастерских у Образцова, папа был артистом на Малой Бронной. Так что у меня особого выбора не было: в театр вперед и с песней. Так и дочка моя сейчас учится на театрального гримера, потому что, как и я, с детства в театре.

Маленьким мне очень нравилось в осветительском цеху, но сам стал звуковиком — видимо, из-за лени. После армии я пару недель поработал световиком в Театре Станиславского, но вскоре стал замечать, что после спектакля все звуковики домой уходят, а мы все провода мотаем. Я пришел сюда, звукооператором. С 1979 года я здесь, в этой комнате. И с тех пор здесь мало что изменилось. Разве что аппараты немного поменялись, потому что раньше мы работали на магнитной пленке.

Недавно взялся за оцифровку архива. Тут есть уникальные вещи. Например, три спектакля, которые делал Эдисон Денисов. Это была такая троица очень известных советских авангардных композиторов — Денисов, Губайдулина и Шнитке. И вот Денисов был другом Игоря Владимировича Кваши и выпустил с ним три спектакля. Чистой записи, думаю, кроме как в нашем архиве, нигде не существует. Как-то вдова Таривердиева пришла в театр с идеей выпустить альбом с его музыкой из спектаклей «Современника». Но не вышло — двое из его наследников не дали своего разрешения.

У меня жена спрашивает: «Сто раз уже этот спектакль провел — как тебе не надоело?» Но каждый спектакль проходит по-разному. И любой звукооператор спектакль по-разному чувствует, по-разному ведет. Плавно ты выводишь музыку или резко, оборвать звук — значит, дать акцент. Артисты это чувствуют. На «Пяти вечерах» Гармаш сначала говорил: «Ну что ты паузу так затянул?» А я говорю: «Ну, Серег, ну там просится пауза, сам посуди». Он потом разобрался и согласился. В нашей работе есть момент творчества, причем серьезный.

Сейчас спектакли стали насыщеннее по звуку. И техника изменилась — со старыми аппаратами многого было не добиться. Но иногда я не понимаю нынешних режиссеров, которые пытаются каждый чих подзвучивать. Они мыслят экранной картинкой и все пытаются в театре кино снять. Но театр — это театр. Один меня даже попросил: «Знаешь, есть звук, когда сигаретой затягиваются в полной тишине и она так шкварчит». Я говорю, это не сработает, будет просто шум непонятный. И прав оказался. Вообще с шумами в театре сложно — без видеоряда многое не читается. У меня, к примеру, дождей дикое количество, но без картинки они не работают. А сколько есть шумов улицы! Но только если дать гудок, тогда зритель понимает, что это улица. Как-то нужно было дать подъезд машины — какой шум мы ни пробовали, не получалось. Пока ребята не сообразили фонарем светануть — и сразу мозг считывает: ага, подъехала машина».

Виталий Прусаков держит в руках куклу дяди Володи, который был дворником при Театре на Таганке. Дядя Володя играл в спектакле, поставленном к годовщине смерти Высоцкого

Виталий Иванович Прусаков, заведующий бутафорским цехом Театра на Таганке

«Одна из сложнейших вещей, которые мы тут делали, был спектакль Юрия Петровича Любимова «Преступление и наказание». Художником тогда был Давид Львович Боровский. Нам было велено изготовить муляжи трупов старухи и экономки, которых убил Раскольников. Спектакль начинался как: в фойе стояла школьная парта, на которой лежали ученические сочинения. Раздавался звонок, открывались двери (парадную дверь в зрительный зал мы заменили на обшарпанную филенчатую), и зрители, проходя мимо сцены, видели открытый комод, зеркало, лампу и два тела на полу. Лица трупов были прикрыты мятыми газетками. Но видны были их голые, сморщенные старушечьи руки. Чтобы сделать такие руки, мы обегали весь квартал вокруг театра в поисках бабушек с морщинистыми руками, с выступающими кровеносными сосудами. С них мы снимали слепки и делали бутафорские руки настолько натуральные, что у зрителей, проходящих мимо этих тел, просто дрожь по телу пробегала. А потом гас свет, монтировщики в темноте уносили кукол и вместо них ложились актеры. Когда публика рассаживалась, актеры вставали и начинали играть спектакль.

Помню, еще Высоцкий, который играл в том спектакле Свидригайлова, в одной из сцен все время хватал кресло и так бросал его о стену, что оно разбивалось. И нам каждый раз после спектакля приходилось это кресло перетягивать. И вот мы собрались и решили с ним серьезно поговорить. Пригласили его в столярную мастерскую: «Володя, ну каждый раз! Можно как-то бросать, ну чтоб оно не разбивалось?» Он исправился, поосторожнее стал.

Я очень счастлив, что работал с Юрием Петровичем Любимовым. Я пришел сюда в 1972 году еще студентом. Тогда «Таганка» звучала, легче было попасть в Большой театр, чем к нам на любой спектакль. Это были шедевры. Зритель выходил — плакал! Конечно, сейчас те, кто работал в театре с Юрием Петровичем, в тяжелом, растерянном состоянии. Как-то покинул он нас. У него только что день рождения был. Мы между собой отметили, выпили за его здоровье. Пожелали заочно ему еще долгих-долгих лет жизни».

- Ленфильм

- Лев Дуров

- Юрий Любимов

- Театр на Малой Бронной

- Современник

- Театр на Таганке

- Сатирикон

- Театр им. Ермоловой

- Театр «Практика»

- Анатолий Эфрос

- Аркадий Райкин

- состояние театра

- Давид Боровский

- Евгений Лебедев

- Евгений Онегин

- Игорь Кваша

- Максим Шер

- Сергей Голомазов

- Сергей Платонов

- Галина Волчек

- Театр

- Театр им. Маяковского