«И когда все это кончится?»: письма военных лет Набокова, Брик, Хемингуэя и других

Партнерский материал

«И когда все это кончится?»: письма военных лет Набокова, Брик, Хемингуэя и других

За время Второй мировой войны были написаны миллиарды писем, разосланных по всему миру. Кто-то делился новостями с фронта, другие — описывали повседневную жизнь. Вместе с социальным проектом «Связь поколений — история в письмах» мы собрали письма 7 известных личностей и узнали, о чем они думали и что чувствовали на пике катастрофы ХХ века.

Подборка: Андрей Саков, Яна Циноева

Эрих Мария Ремарк

с 1940 года и всю Вторую мировую войну жил и работал в Америке

Марлен Дитрих в отель «Беверли-Хиллз и бунгало»

Я посылаю тебе радиоприемник, который ты в свое время прислала сюда; извини, что я не подумал об этом раньше и что я посылаю тебе его прямо на квартиру: я не знаю адреса твоей storage [здесь кладовка. — Прим. ред.]

Я положил еще бутылку хлородина, она тоже твоя, и, я думаю, она может тебе пригодиться.

Спасибо за радио и самые добрые пожелания тебе в работе и в твоей жизни.

середина января 1942

Лоренс Даррелл

в 40-ые годы работал пресс-атташе в британском консульстве в Александрии

Генри Миллеру

<…> в Александрии, если не считать Голливуда, красивых женщин на душу населения приходится больше, чем где бы то ни было еще на свете. Ни с Парижем, ни с Афинами даже и сравнивать нечего; смесь коптских, еврейских, сирийских, египетских, марокканских и испанских кровей дает на выходе миндалевидные темные глаза, оливкового цвета веснушчатую кожу, ястребиный нос и взрывной темперамент. С точки зрения секса фуража хватает, вот только атмосфера здесь влажная, истероидная и воздух, как наждак: пустынные ветры мигом сообщают любому твоему желанию оттенок маниакальности. Любовь, гашиш и мальчики — естественная отдушина для любого, кто застрял здесь более чем на несколько лет. Я живу в большой квартире, делю ее с несколькими довольно милыми людьми, и на крыше у меня есть даже собственная башенка, из которой романтически настроенные индивиды могут наблюдать колонну Помпея, тюрьму Хадра и заросшие камышом болотистые пустоши по берегам озера Мареотис, которые уходят аж до самого горизонта и застят небо.

Это мир отцов-пустынников и вечных жидов; равнина изъедена — как пораженная кариесом челюсть мумии. Александрия — единственное пригодное для жизни место в Египте: потому что здесь есть гавань и выход к плоским, цвета скипидара, морским горизонтам — хоть какой-то выход. <…>

Несколько дней назад мы поехали за Бург-эль-Араб и пробрались там через поле битвы к длинному пляжу, на который огромными зелеными валами выкатывается настоящее Средиземное море, и небо замариновано до фиолетового цвета и переливается так, что тело приобретает в воде волшебный розовый оттенок. Море цвета горьких лимонов, зеленое, холодное и чистое, с песчаным дном; в первый раз за четыре года я почувствовал, что я в Греции. Купались нагишом. За нашими спинами дюны убегали к подножию заброшенной крепости времен крестовых походов — обглоданные башни сквозь марево, вылитый мираж. Тысячи стреляных гильз, грязные бинты, искореженные вражеские танки, бревна. Странная атмосфера покинутого поля боя, где море пропитало краешки неба и старая крепость горит как драгоценный камень. По дороге изредка проезжает на верблюде случайный бедуин. И пальмы погрохатывают на ветру, как старые верблюжьи шкуры. Столь же странное возвращение в кавафисовскую Александрию, где ждет письмо от Георгиоса Сефериса; он пишет, что чувствует себя все более и более счастливым человеком с тех пор, как оставил пропаганду.

Того, о чем можно рассказать в обычном письме, считай что не осталось; извини за бешеную спешку. Надо посмотреть, что там сообщают с мировых фронтов. В час зайдет Цыганка — выпить со мной стаканчик. Жизнь длинна, искусство бренно, как говаривал Гете.

И когда все это кончится? Отвечай поскорее, ладно?

Ларри

23 мая 1944

Генри Миллеру

Атмосфера здесь, в дельте, искрит, как лейденская банка; видишь ли, в обычные времена местные жители проводили по шесть месяцев в году в Европе — так что запах от них столь же затхлый, а вид у них столь же замотанный, как у наших клерков. Время от времени я выдавливаю из себя стихи, темно-серые, с прослойками жира — как плохой бекон. Но запах секса и смерти в здешнем воздухе стоит так густо, что трудно дышать. Время от времени наезжают какие-то большие шишки, ничего не замечая, ничего не чувствуя, по уши погружаясь в полуденную грезу о деньгах; есть масло, есть виски и кофе по-венски. У аборигенов, наживающихся на военных поставках и спекуляциях, нездорового оттенка жирок накапливается на ягодицах и лицах.

Нет, не думаю, чтобы тебе здесь понравилось. Во-первых, этот удушливый, влажный и плоский пейзаж — сколь видит глаз, ни пригорка, ни холмика, — готовый взорваться от переполняющих его костей и обветшалых обломков стертых с лица земли культур. Потом этот разваливающийся на глазах, облупленный, затхлый неаполитанский городишко с чисто левантинскими нагромождениями шелушащихся на солнышке домов. Море — плоское, грязно-коричневое и не способное даже поднять волну — трется о порт. Арабский, коптский, греческий, левантинский, французский; ни музыки, ни искусства, ни настоящего веселья. Густая среднеевропейская тоска, обшитая кружевом выпивки, «кадиллаков» и купальных кабинок на пляже.

Единственная тема для разговора — деньги.

Даже о любви рассуждают исключительно в финансовом ее выражении: «Так ты с ней поладил? У нее десять тысяч собственного годового дохода». Шесть сотен жирненьких миллионеров в фесках истекают потом и мечтают об очередной затяжке гашиша. И на каждом лице — крик отчаяния, одиночества и безысходности. Тот, кто сможет написать о здешних делах хотя бы одну-единственную строчку и чтобы пахло от нее человеческим духом, тот и будет — гений. <…>

Ларри

май 1944

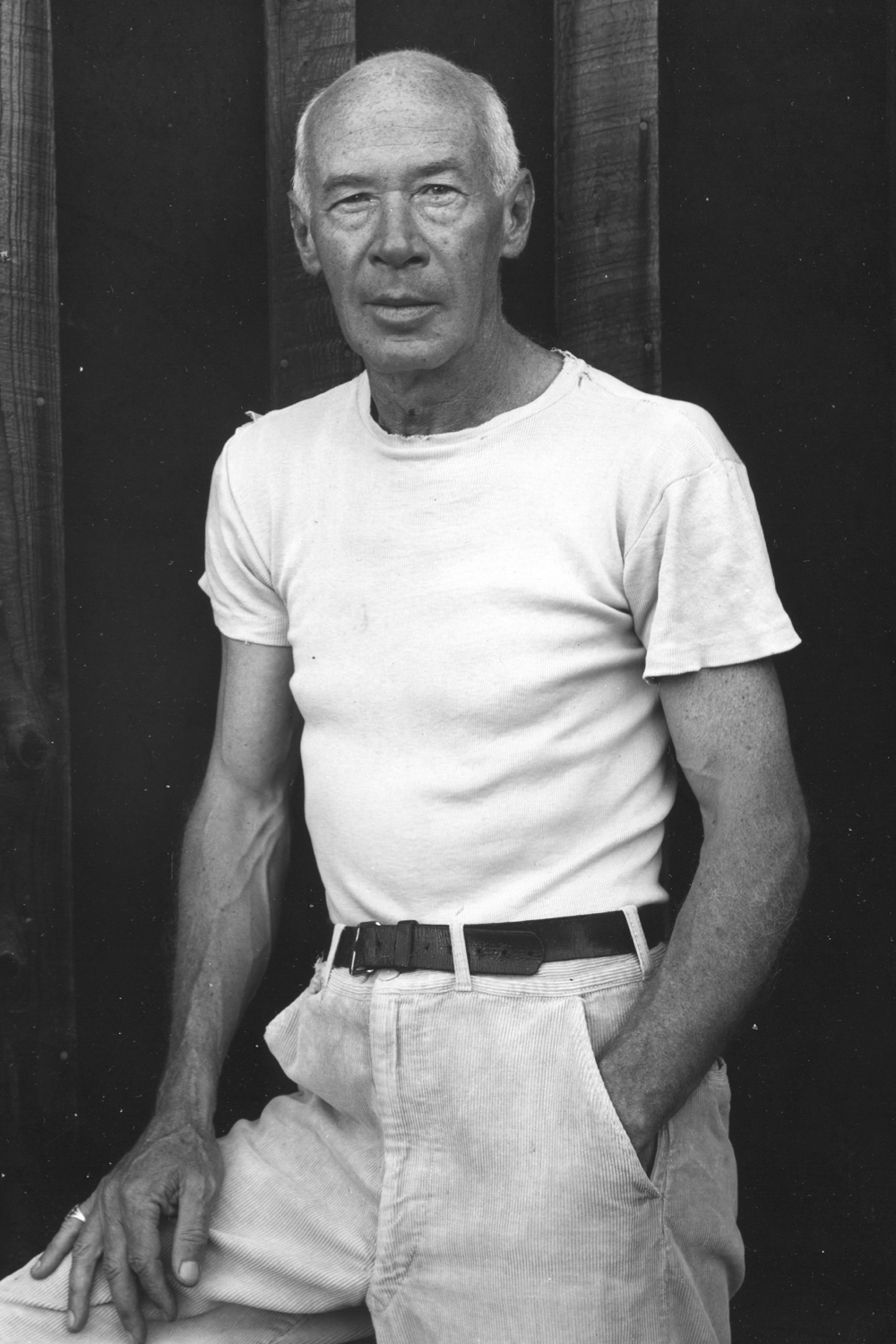

Эрнест Хемингуэй

был командиром отряда из двухсот партизан, с которыми участвовал в боях за Париж, Эльзас и Бельгию, также был задействован в прорыве «Линии Зигфрида»

Миссис Пауле Пфейфер в Ки-Уэст

«Лучшие из моих друзей сейчас в Испании, и думать об этом очень тяжело. В Испании во время всей войны я прекрасно спал ночами; и прошлой зимой в течение пяти месяцев, по крайней мере, через день, я был голоден, по-настоящему голоден, но чувствовал себя как нельзя лучше. Так что сознание — загадочная штука, и на него не влияют ни чувство безопасности, ни угроза смерти, ни даже наш желудок…»

6 февраля 1939

Миссис Мэри Уэлш в Бельгию

«Дорогой малыш,

мы остановились в чудесном лесу… и я впервые отдыхаю. Прошлой ночью спал на устланном сосновыми иголками лесном полу. Дождя не было, и крепкий ветер раскачивал верхушки сосен, совсем как в середине сентября в Мичигане, когда я был мальчишкой. Так что нет ощущения, что пропустил осеннюю пору, как это бывает, когда живешь в городе или в чужих краях с другим климатом… Последние два дня стоит хорошая, ясная, лазурная осенняя погода — два чудных, счастливых, не прошедших даром дня бабьего лета… Малыш, это был самый счастливый месяц в моей жизни… Знаешь, за что, где и почему сражаешься и с какой целью. Не одинок. Не разочарован. Не обманут. Нисколечко фальши. Никаких проповедей. Цель ясна, и делаешь все, чтобы ее приблизить. Потом пишешь как можно лучше и даже лучше этого, и нет больше одиночества…»

8–11 сентября 1944

Лиля Брик

в 1941 году с мужем Василием Катаяном эвакуированы в Молотов (Пермь), там работали в областной газете «Звезда», в 1942 году вернулись в Москву

Осипу Брику в Сочи

«Осеньш! Любимый родной мой единственный!

Получила твое письмо от двадцатого. Письмоносица отдала его мне, когда я, третьего дня, дежурила на нашем дворе, у нашего подъезда от 3–6 ч. дня. Сегодня я дежурю от 2–6 ч., а Вася в домоуправлении от 10 до 2 ч. ночи.

Поставили у себя радио от Моск. сети и не выключаем его. Все сигналы и инструкции передают по Моск. сети. 24-го провели воздушную тревогу в бомбоубежище нашего дома: оно устроено в котельной. Никто не испугался, все были очень спокойны — и старики, и дети, хотя все решительно были убеждены, что налет настоящий. Не было ни паники, ни толкотни. Мы отдали проверить наши противогазы.

<…>Я ужасно люблю тебя, мое солнышко.

В магазинах сейчас никаких очередей. Все решительно можно купить.

Крепко целую Женичку.

Целую твои лапки».

26 июня 1941

Елене Юльевне Каган

Мамочка! На днях отправила тебе очень подробное письмо. Надеюсь, ты его получила. Попробую опустить эту открытку в Московский поезд — напиши, через сколько дней ты ее получишь. Не помню, как послала тебе последнее письмо — поездом или опустила на почте. У Васи к тебе большая просьба: если в Армавире есть папиросный табак — или даже если трубочный или, в крайнем случае, махорка, — то вышли ему одно кило почтовой посылкой. Мы тебе немедленно телеграфно переведем деньги (рублей 80), если табак у вас есть. Напиши, нужны ли тебе уже деньги. Как здоровье? Какие дальнейшие планы у тебя, у Иды? Где Рита с семьей? Все кланяются. Крепко целую.

Лиля.

26 августа 1941

В. А. Катанян и Л. Ю. Брик — Е. В. Катанян

[муж и свекровь Лили Брик. — Прим. ред.]

«Москва после Омска кажется Нью-Йорком. Ведь в Омске ни асфальта, ни высоких домов — ничего нет. Водопровод, канализация. Но они действуют (у нас, например) только в теплое время года, зимою замерзают, воду таскать приходится с улицы. Так же плохо и с топливом. Готовить не на чем. Об электрических плитках, утюгах, чайниках не может быть и речи — страшно строгий лимит. Утром ухожу без чая, так как не на чем греть. Керосинные лавки вообще закрыты на замок. Ничего не поделаешь — война. Наш дом не отапливают — мы в комнате выложили печку и ее зимой топили.

Вам сейчас абсолютно смысла нет ехать сюда. На те деньги, которые вам высылает папа, вы можете больше сделать там, чем здесь. Здесь все очень дорого, карточки отоваривают плохо. Зимою предстоит проблема дров, воды и т.п. С транспортом дело тоже плохо, трамваи ходят редко, набитые».

2 августа 1943

Владимир Набоков

жил в Америке, с 1940 года читал курсы по русской и мировой литературе в колледже Уэллсли и Корнеллском университете, работал в энтомологической лаборатории Гарвардского музея

Гессену

Дорогой друг Иосиф Владимирович,

ваши письма и радость для меня, и мученье — мученье, потому что у вас может сложиться чувство, что здесь не думают и не заботятся о вас. Как я вам писал в последнем письме (которое вы, по-видимому, не получили?), Фишер, сославшись на недостаток средств, отклонил предложение печатать мемуары; я к нему обратился снова за аффидавитом для вас; он прислал мне только «моральный» аффидавит; я написал снова и, по-видимому, уговорил его; он попросил меня прислать нужный бланк, что я и сделал; теперь жду. Письма в область, где он живет, идут с какой-то сибирской медлительностью, а кроме того, там люди неторопливы. Кроме того, я многократно обращался в здешние комитеты; за последние месяцы стало дико трудно что-нибудь продвинуть. Но у меня еще есть планы, и, во всяком случае, буду стараться вовсю, верьте мне. Не могу вам сказать, как мечтается мне обнять вас на этом прекрасном берегу. Много мог бы вам рассказать о нашей жизни здесь; во всяком случае мне ясно, что Зека легко здесь найдет работу. Я пишу по двадцать страниц в день, но, увы, все по-английски — статьи, лекции и т.д.

Приехал Алд[анов], [Марк Алданов, прозаик, эмигрировал в 1918 г., жил во Франции, в декабре 1940 г. приехал в США, после войны возвратился во Францию. — Прим. ред.] худой, как обгоревшая спичка, но уже опять наполняется. Вера и Митенька [жена и сын Набокова. — Прим. ред.] много болели за эти последние месяцы. (Он ходит в школу, здорово вякает по-американски).

Дорогой мой старый друг, не унывайте; знаю, как пусто звучит «потерпите», «все устроится», знаю, как ужасно ваше прозябание, но уверен, что увижу вас здесь.

Обнимаю вас

ваш В.Набоков

Нью-Йорк, февраль 1941

Илья Эренбург

работал военным корреспондентом (в частности в газете «Красная звезда»), писал и для Совинформбюро

Пабло Неруде в Мексику

«Я пишу эти строки в раненой и опечаленной России. Горе посетило нашу землю. Молчат матери, потерявшие сыновей, молчат жены, потерявшие мужей, молчат развалины древних городов Киева, Новгорода, Пскова. Молчат вытоптанные нивы. Молчат музы. Молчат дети. Вы слышите это молчание? Слово принадлежит оружию. Если вы не будете воевать в Европе, война придет в Америку, в ваши города, к вашим детям. Я тороплю мужественных солдат. Я с жалостью отворачиваюсь от беспечных. Сейчас еще можно победить и жить. Может быть, завтра нам останется одно — и нам и вам: победив, умереть!»

15 сентября 1942

Генрих Белль

в 1939-1945 годы воевал пехотинцем во Франции, участвовал в боях на территории Украины и в Крыму, четырежды был ранен

Письмо жене

Пять утра; я здесь уже давно, но до сей минуты смертельная усталость и великая путаница в голове не позволяли писать тебе. Вокруг меня сопят и храпят пятеро человек; повсюду разбросаны старые газеты, шкурки от колбасы, пустые пачки от сигарет, пистолетная кобура, все это выглядит довольно неутешительно, но долгая темная ночь скоро закончится…

Время от времени рядом, в камере с больными пленными, кто-то кашляет или хрипит, и тогда я непроизвольно оборачиваюсь к двери, запертой на крепкий железный засов… Мне кажется, если бы меня так держали в плену годами, где один день, как близнец, походит на другой, я приложил бы все усилия, душевные и физические, лишь бы только освободиться…

В другой камере лежат исключительно венерические больные, у них гладкие молодые лица; однако они на удивление старательны и похотливы…

Страшно идти позади этих людей с пистолетом в руке, следя за каждым их шагом и взглядом; я даже и помыслить не могу, что имею право применить к ним наказание, которое предписывает убогая справедливость этого мира. Я считаю, чтобы стать стражем заключенных, надо овладеть прямо-таки чудовищной «профессией»; неужто в самом деле есть на земле люди, которым предназначено приставлять дуло пистолета к чужому затылку?

Я устал, все серо и мрачно, и иногда кажется, будто наша жизнь, наше будущее, вся красота, весь блеск погибнут в этой мрачной серости… Я слишком устал и лучше подожду. Уже пробило …

… девять часов, <…> и мне стало грустно, оттого что не смогу писать дальше, нет ни одной дельной мысли, я пуст, выхолощен, это уже действительно печально. Ах, <…> когда же начнется наконец настоящая жизнь. <…>

Кельн, 29 апреля, 1941

Письмо жене

<…>

Большую часть утра занимался починкой своего порядком поистрепавшегося гардероба. Затянул на брюках дырки и заштопал изодранный осколками снарядов китель, до сих пор не удалось получить новую и чистую рубашку; здесь вообще ничего нет, ни чайной чашки, ни даже столовой ложки, поэтому я терпеливо жду, пока поедят другие, и одалживаю у них самое необходимое для еды. Нынешним утром выстирал также свои последние и единственные чулки и повесил их на солнце, чтобы успели высохнуть к вечерней прогулке.

Вчера вместе с моим новым другом Янзеном долго бродил по городу; как же все-таки здесь чудесно и мирно, но мои сердце и душа не испытывают от этого подобающей радости, война убила во мне всякую охоту радоваться чему-либо. В завершение нашей прогулки мы попытались обменять немецкие деньги на пенгё, для чего зашли в немецкую булочную, где нас встретила молодая хозяйка и пригласила пройти в жилую часть дома. Там она рассказала нам, что вышла замуж за солдата из Дюссельдорфа, который находился здесь в составе оккупационных войск, и что потом он погиб под Сталинградом.

Тут же в комнате возилась ее маленькая дочурка, ей исполнился всего месяц, когда погиб ее отец. Женщина пребывала в глубоком смятении, бросалась в глаза ее нервозность, горе сильно подкосило ее, но тем не менее, как принято говорить, «не сломило». При виде этой беспечно играющей маленькой белокурой девчушки, отец которой похоронен где-то в бескрайних просторах далекой России, беспредельная жестокость войны неимоверной тяжестью легла мне на грудь и омрачила душу. С какой же сокрушительной уверенностью война убивает все, имеющее хоть мало-мальское отношение к немцам, даже в этом отдаленном, мирном уголке Венгрии; да, судьбы многих людей значительно тяжелее и печальнее нашей, так что нам не пристало жаловаться.

Вчера вечером с большим волнением узнали о вторжении на Западном фронте; ах, как бы мне хотелось оказаться там, ведь куда лучше противостоять такому противнику, как англичане, чем этой непроглядной темени и необъяснимому страху перед русскими; к тому же это совсем недалеко от тебя. <…> Вторжение — необычайно важное событие, оно действительно может решить исход войны еще в этом году; было бы несказанной радостью, если бы однажды обозначился наконец спасительный знак начала конца; да, эта безумная, преступная война должна вскоре окончиться, <…> мне необходимо еще многое рассказать тебе про войну и о войне, <…> рассказать самое важное. <…>

Шепшисентдёрдь, 7 июня 1944

Еще больше трогательных и искренних писем военных лет вы можете прочесть на сайте социального проекта «Связь поколений — история в письмах», приуроченного 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Также проект предлагает отправить, так называемое, «письмо в прошлое» — поделиться своими мыслями накануне памятной даты, поблагодарить солдат тех военных лет за мир, который они для нас отстояли.

Обложка: Joanna Kosinska/Unsplash