— В «Викторианской трилогии» вы обратились к образам из классической английской и американской фантастики — героям и сюжетам Герберта Уэллса, Артура Конан Дойла, Эдгара По. У Испании великая история и великая литература: Дон Кихот и Дон Жуан, инквизиция и Реконкиста, Непобедимая армада и открытие Америки… Почему вы не использовали эту мощную фактуру?

— История Испании, без сомнения, богата эпизодами, которые достойны новеллизации, — возможно, когда-нибудь я еще напишу об одном из них. Но я не задумывал обращаться к викторианской эпохе, просто так получилось.

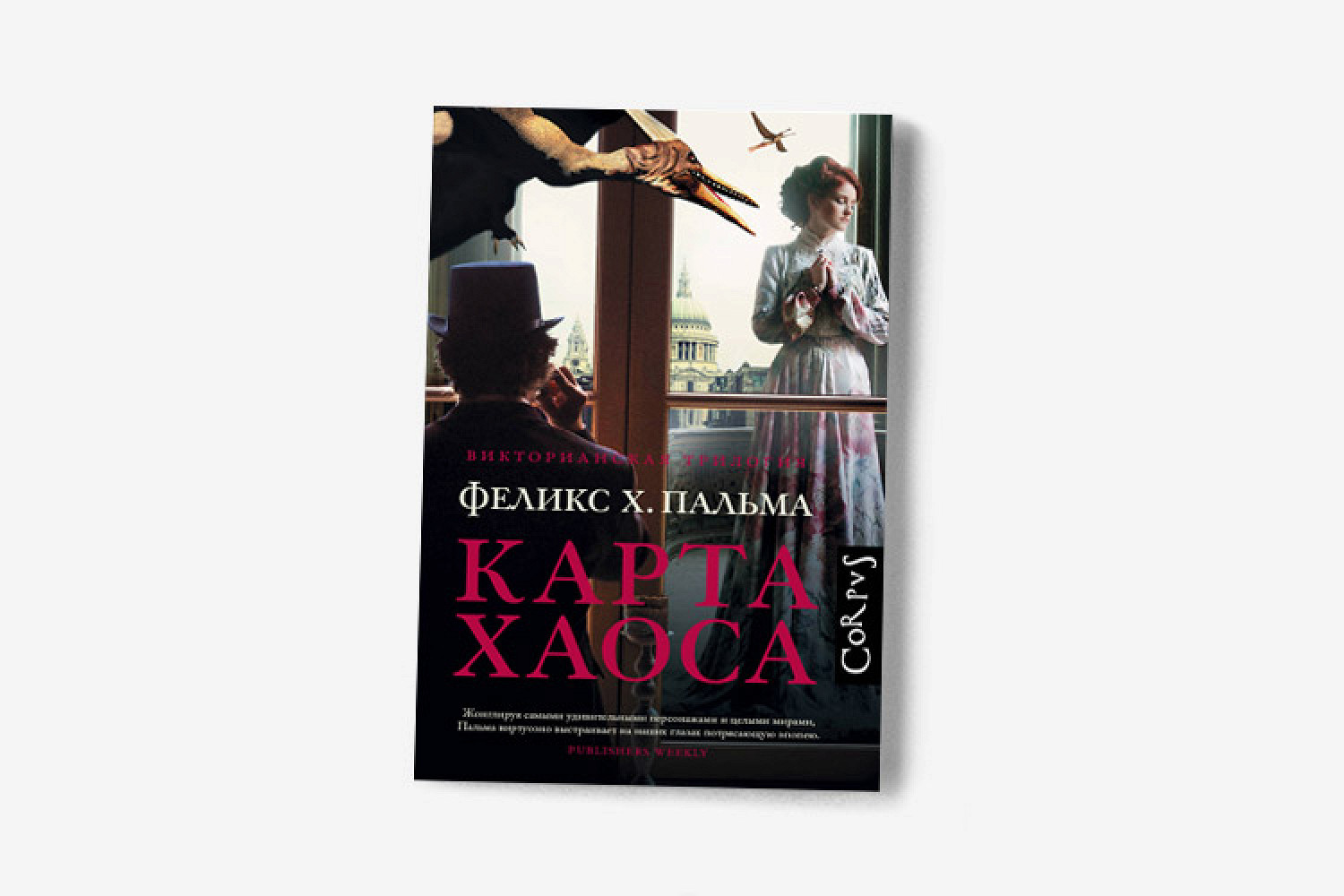

Идея «Карты времени» пришла мне в голову, когда я перечитывал «Машину времени» Уэллса. Я подумал: что же чувствовали первые английские читатели этой книги? Можно ли на самом деле путешествовать в будущее, по ту сторону нашего смертного существования? Наверняка они спрашивали себя об этом. А поскольку они жили в эпоху впечатляющих успехов науки, я представил, как читатели закрывали книгу с убеждением, что изобретатели вот-вот создадут устройство, способное преодолевать границы настоящего, перемещаться по времени, будто это еще одно пространственное измерение, — все прямо как у Уэллса.

Я представлял, как они тешат себя иллюзией, что еще пара месяцев — и они смогут отправиться в прошлое или будущее на паровом аппарате с поршнями и шатунами, в соответствии с эстетикой того времени. Образ не шел у меня из головы, а это могло значить лишь одно: он станет зерном, из которого прорастет новый роман. Причем такой, где действие может происходить только в викторианскую эпоху. Эта история требовала строго определенной локализации. Собственно, это и заставило меня обратиться к материалам по викторианской эпохе и прежде всего примерить на себя образ мысли англичанина конца XIX века. Я не знал, получится ли, но идея меня увлекла, и я принялся за дело.

— Любопытный парадокс: британские авторы, которых я об этом спрашивал, как правило, скептически относятся к романтизации викторианской эпохи. У тех, кому за пятьдесят, викторианские ценности прочно ассоциируются с предельно консервативной политикой, ограничением прав и свобод, критическим социальным расслоением. А вот в России, например, фантасты обожают викторианство во всех его проявлениях. Какие ассоциации викторианская эпоха вызывает у вас?

— Больше всего меня поражает то, что в викторианской Англии парадоксальным образом сочетались строгая мораль, свойственная архаичным обществам, и преклонение перед технологическим прогрессом, вера в то, что науке по силам решить любые задачи. Самые революционные технологические достижения и увлечение иррациональным дополняли друг друга.

В викторианскую эпоху спорили, существует ли четвертое измерение, — и в то же время плодились эзотерические секты и ширилось увлечение спиритизмом, именно тогда случилось «Большое лунное надувательство» (серия очерков в газете Sun об открытии жизни на Луне.— Прим. ред.). Человек викторианской эпохи собственными глазами видел достижения ученых и изобретателей, но часть его не могла смириться с мыслью, что мир — исключительно то, чего можно коснуться рукой, и не имеет никакой незримой, магической составляющей.

— Не упрекали ли читатели и критики вас в эпигонстве за использование сюжетов Уэллса — или публика сразу приняла правила игры?

— Мне и в голову не приходило считать себя эпигоном. Я не копирую произведения Уэллса. В «Викторианской трилогии» я использовал его жизнь и библиографию в качестве материала для повествования, чтобы рассказать историю с классическим привкусом, но оригинальную саму по себе.

— Важная часть испаноязычной литературы двадцатого века — книги авторов из Латинской Америки. Как относятся к «магическому реализму» испанские читатели и повлияла ли она на вас лично?

— На меня — несомненно повлияла. В шестидесятые вторжение во франкистскую Испанию книг Борхеса, Кортасара, Гарсии Маркеса, Карпентьера и прочих латиноамериканцев сыграло решающую роль в расширении горизонтов читателей и будущих писателей, застрявших в отечественном реализме. Это был глоток свежего воздуха. А в моем случае особенно: Кортасар научил меня всему. Из его рассказов я узнал все о возможностях языка, фантастического жанра, структуры повествования. Он перевернул мое понимание литературы, научил относиться к творчеству по-новому.

— Исторически сложилось, что для российских читателей переводная фантастика — почти исключительно англоязычная литература и еще чуть-чуть польская. А вот об испанской жанровой литературе у нас почти ничего не известно. Какие важные фантастические книги громко прозвучали в Испании за последние два-три десятилетия?

— Я назову одно произведение, которое стало для меня несомненным ориентиром, когда я только начинал писать, — роман, в котором уже было все то, о чем я сам хотел бы рассказать. Это книга Рафаэля Марина «Слезы света», вышедшая в 1984 году. Этого автора я считаю своим учителем. Когда я начал писать, я обращался к его темам и отчасти подражал его проработанной и лиричной манере письма.

Этот роман — Марин написал его в возрасте двадцати с небольшим лет — восхитительное произведение. Многие считают, что он отметил начало современного этапа в испанской фантастике. «Слезы света» переносят дух крестовых походов в научную фантастику и рассказывают о будущем, в котором на Земле создана Корпорация для завоевания космоса, а огромные боевые звездолеты громят вражеские миры. На каждом из этих кораблей находится поэт, который, как древний хуглар (бродячий певец и исполнитель в средневековой Испании; название родственно слову «жонглер». — Прим. ред.), воспевает в песнях и эпических поэмах грабежи и бесчинства солдат. Роман, как я сказал, занимает достойное место в истории испанской научной фантастики, он открыл дорогу более серьезным, необычным, броским и чрезвычайно провокационным историям.

Но этот роман появился, когда мир читателей и любителей научной фантастики был заметно активнее, чем сейчас. Сейчас, в эпоху социальных сетей, информации больше, но она распылена. Не хватает критики, которая помогла бы читателям сориентироваться в океане информации, а потому большинству авторов трудно пробиться к потенциальным читателям. Тем не менее есть множество фантастов, которые пишут прекрасные романы. Это Эмилио Буэсо, Хуан Хасинто Муньос Ренхель, Исмаэль Мартинес Биуррун, Марк Пастор, Хесус Каньядас и многие другие. Сюда можно добавить и роман «Холодная кожа» каталонца Альберта Санчеса Пиньоля, замысловатую историю с лафкрафтовыми нотками и серьезной этической и философской подкладкой, — книгу громко обсуждали, да к тому же она была экранизирована.

— Кто еще из писателей, помимо британских и латиноамериканских классиков, на вас повлиял, кто произвел такое впечатление, что прямо ух?

— Не стану называть тех, которых и так все постоянно называют. Упомяну двух французов, чье творчество мне очень нравится. Даниэль Пеннак, автор одной из самых восхитительных из когда-либо написанной саг — о господине Малоссене. Это блестящее смешение жанров, подлинный праздник воображения. И Пьер Леметр — автор, который всегда все делает отлично, пишет ли он нуар о Верховене (майор парижской полиции Камиль Верховен, герой детективов Лемэтра. — Прим. ред.) или берет Гонкуровскую премию с великолепным романом «До свидания там, наверху».

— Знакомство российских читателей с вашими книгами началось с «Карты времени». А о чем первые ваши романы: «Муравей, который хотел быть астронавтом» («La Hormiga que quiso ser Astronauta») и «Океанские течения» («Las corrientes oceánicas»)?

— «Муравей, который хотел быть астронавтом» — мой первый роман. Я написал его еще относительно молодым человеком, мне едва исполнилось двадцать шесть лет. Немного нескромно, но можно сказать, что эта книга — попытка создать новую версию «Дон Кихота», действие которой происходит в современной Севилье, где я учился. Роман автобиографичный, в нем рассказывается о взрослении подростка, который с трудом отличает реальность от вымысла, написана книга свободно и с юмором. Это роман, в котором есть размышления о зрелости, любви, абсурдности существования, о том, что мы должны сбросить как балласт, если хотим уверенно ориентироваться в мире, и о том, что мы упорно стремимся сохранить.

Вторая книга, «Океанские течения», стала моей первой попыткой написать детектив. Он повествует о том, что меня волновало в те годы, среди прочего — о том, как случай влияет на жизнь человека.

— Сейчас, когда работа над трилогией завершена, чем вы планируете заняться?

— Я только что закончил роман под названием «El abrazo del Monstruo», «Объятие чудовища», детектив с фантастически элементом. В Испании он выйдет в январе. Это, как принято говорить, стремительная и полная неожиданностей история, в которой главный герой, писатель, должен пройти различные испытания, чтобы спасти дочь, похищенную негодяем из самого знаменитого его романа.