— Существует представление, что в российской истории повторяются одни и те же циклы и все заранее предопределено: за февралем 1917 года неизбежно приходит октябрь, а август 1991-го обязательно заканчивается октябрем 1993-го. Как вы смотрите на перспективы нынешнего движения протеста — если оно победит, значит ли это, что победа закончится очередными ужасами?

— Дело не в том, что неизбежна именно такая последовательность — от хорошего к плохому. Опасности таятся в самой хаотичности ситуации. Я специально занимался историями разных революций и почти убежден в том, что сейчас Россия подходит ко времени, когда здесь должно произойти установление более или менее прочного буржуазно-демократического режима. Но есть большая опасность того, что я условно называю Парижской коммуной: взрыва народного возмущения и попыток его подавления. Мы находимся на заключительном этапе большой русской революции, которая началась в 1905 году и примерно в ближайшие два-три года должна закончиться. То есть по сравнению с Великой французской революцией мы находимся около 1870–1871 года. Исходя из этого, надо бояться остроты переворота Парижской коммуны, нужно не дать народному возмущению принять слишком острые формы — и, с другой стороны, попытаться умерить возможности применения силы со стороны тех, кто находится наверху. Это реальные опасности, и если мы их избежим, то, я думаю, установление прочного буржуазно-демократического режима в нашей стране может осуществиться в течение этого или следующего года.

— Многие участники декабрьских событий переживают по двум поводам: во-первых, есть ощущение, что эти движения страшно далеки от народа. Существует узкий слой столичной публики, который по разным причинам заинтересован в развитии демократических институтов, а большинство населения этой озабоченности не то что не разделяет — просто совершенно этим не интересуется. И второй момент — отсутствие явных лидеров и тем более моральных авторитетов, людей, которым можно было бы доверить хотя бы переговоры с властями, не говоря уж о судьбе страны. Насколько критичными кажутся вам эти моменты? Стоит ли на них обращать внимание?

— Безусловно, стоит. Что касается того, что народ ничем не интересуется, — здесь огромную роль играет телевидение. Я думаю, что сейчас первоочередная задача — любой ценой добиться того, чтобы началась реальная кампания, так сказать, просвещения широких масс. Я думаю, что массы легко заинтересуются и увлекутся вопросами организации управления страной. На это не потребуется много времени. Они перестали интересоваться политикой, потому что режим, установленный за последние годы, отличался крайней бездарностью. Путин вообще ни на что не способный человек. Это очень хорошо, потому что иначе, при его криминальной сущности, он мог бы задушить страну, залить ее кровью. Но, тем не менее, он остается опасным. Это мое впечатление от короткого личного разговора с ним. Он мне должен был в 2003-м вручить медаль, а я воспользовался этим, чтобы поговорить о только что арестованном Ходорковском. И степень злобы, его охватившей, была просто фантастической. Это человек, охваченный только дурными эмоциями. Это нужно иметь в виду, даже признавая его полную бездарность. От тех, кто реально имеет власть, нужно добиваться возможностей широкого использования телевидения, радио и местной печати для просвещения масс, объяснения им текущей ситуации. Потребуется наличие максимально большого числа людей, которые готовы повести эту просветительскую работу не только в Москве, Петербурге и больших городах, но и по всей стране. Задача, как мне представляется, состоит именно в восстановлении прямых связей с этой большой массой людей. Без этого ничего существенного мы добиться не сможем. Что касается личности — я думаю, нам не нужна одна личность. Нам нужно как можно больше личностей. Если мы посмотрим на 1917 год, то при всем моем уважении к величайшим интеллектуальным способностям Ленина (насколько он был жесток — другой вопрос), рядом с ним было несколько людей сверхвыдающихся: Чичерин, Троцкий и другие. Опыт подсказывает, что должна быть группа эффективно работающих людей. И это необязательно известные писатели. Это не обязательно люди, уже ставшие известными в своих областях. Они могут быть никому до сегодняшнего дня не известными, нужно не бояться выдвигать людей по их роли в текущих событиях. И должна быть небольшая группа руководящих людей, которые находятся друг с другом в дружественном союзе и понимают, что каждый из них может иметь отдельные взгляды и даже отдельную стратегию поведения. Это трудная задача, но нужно этого добиться: надо суметь разъяснить не только широким массам, но и самим себе, что сплочение необходимо для преодоления угрозы, нависшей над всеми без исключения.

— А у вас нет ощущения, что даже если и правда будут восстановлены демократические институты и завершится этот многолетний революционный процесс, мы тут же окажемся на пороге глобального кризиса, который совершенно не зависит от ситуации в России и от проявленной нами политической воли? Вы неоднократно упоминали мрачные прогнозы Римского клуба, сделанные в середине 1970-х, — насколько они для вас актуальны?

— Я не только прислушиваюсь к тому, что давно предсказал Римский клуб, но считаю очень важными выводы Николая Кондратьева (репрессированный в начале 1930-х годов и расстрелянный в 1938-м Сталиным советский экономист, автор признанной мировой наукой теории больших циклов. — Прим. ред.). Одна из важных идей Кондратьева состоит в том, что выход из кризиса должен быть связан с правильным использованием новых научных достижений. В России есть такой привычный вывих — здесь много талантливых ученых, но даже самые гениальные открытия обычно не внедряются, до тех пор пока что-то похожее не делается в другой стране. Мы должны не просто переключиться с продажи нефти и газа на реальное производство и не заниматься показными якобы инновациями, которые неудачно пыталось декларировать нынешнее руководство, а делать упор на то, чтобы реально поддерживать настоящую науку и внедрять ее достижения. Это основное лекарство от кризиса, который именно в России может вообще не наступить. Я в этом убежден. А начать нужно с улучшения условий обучения — прежде всего в начальной и средней школе. Зарплата наших учителей — позор для России. Поддержка образования и медицины для всех граждан — две самые неотложные задачи, для их решения нужно немедленно отказаться от пустой траты средств (например, на оборону — никто на нас не собирается нападать, это все басни воровской шайки).

— Если говорить о более глобальном контексте — есть ощущение, что в XXI веке противоречия, которые объективно существовали между разными культурами и религиями, начали стремительно обостряться. Не очень понятно, что можно сделать, чтобы наладить сейчас диалог между, скажем, Израилем и Палестиной. Как вы смотрите на ближайшее будущее европейской цивилизации и всего, что ее окружает?

— Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, которую в последние годы жизни не очень успешно пытался внушить Андрей Дмитриевич Сахаров. В ближайшее время необходимо создание того, что мы условно называем мировым правительством. По ситуации с европейским долговым кризисом видно, что в некоторых отношениях мир подошел к осознанию того, что необходима единая система регуляции. Это касается также проблем радиации — разных форм радиоактивного заражения после аварий в Чернобыле и Фукусиме — и глобального потепления, других проблем экологии и технологии. Мировое объединение, безусловно, необходимо, человечество начинает это чувствовать. К сожалению, этому противоречит наличие конфессиональных различий, которые используются политиками в своих целях. Нужно предпринять систематические усилия для осознания единства основ мировоззрения, соединяющих не только все большие мировые религии, но и современную науку, открывшую удивительную симметрическую гармонию мироздания в целом, человека, его Разума и Ноосферы (сферы Разума по Вернадскому) как наиболее удивительных проявлений этих закономерностей. В этом смысле роль России может быть особенно большой. Наше положение между Востоком и Западом делает нас естественными посредниками между ними. Это особенно важно теперь, когда быстро растет роль Индии и Китая во всем мире. Я был близок со священником Александром Менем, убитым в 1990 году, по-видимому, сотрудниками КГБ — во всяком случае, мне это подтверждал в личном разговоре Бакатин, когда он стал министром на короткое время. Мень считал, что можно достичь очень хороших результатов в согласовании, скажем, идей мусульманства и христианства, в его случае — православия; что основные принципы всех современных религий одинаковы. Но здесь опять необходимо просвещение. Вы упомянули арабов и Израиль. Мы, конечно, все согласны с тем, что в Израиле много высокопросвещенных и образованных людей, и, тем не менее, я думаю, что и Израилю, и арабским странам не хватает воли к тому, чтобы наладить некоторый интеллектуальный, духовный обмен ценностями, который бы привел к устранению этих барьеров. Это не утопия, это вполне реально, этого требует историческая и социальная действительность, и я думаю, что это будет предпринято, надеюсь, еще до катастрофических взрывов. Но понимаете, какая есть опасность? Мы говорим — необходимо создание мирового правительства. Но дело в том, что оно необходимо сегодня. Пока мы этого не делаем, с каждым днем увеличивается опасность третьей мировой войны. Она не отодвинута, хотя Горбачев много хорошего сделал, для того чтобы сделать невозможным казавшееся почти неизбежным военное столкновение, это его основная заслуга перед человечеством. Мы знаем приблизительно, в каком направлении надо идти, но промедление очень опасно.

— Что касается глобальной координации — ее с успехом осуществляет электроника. Вот мы с вами находимся на разных континентах и разговариваем по скайпу. При этом в 1950-е годы вы работали в институте, где стояла первая в СССР электронно-вычислительная машина. Как вы оцениваете такой стремительный прогресс компьютерной техники? И не является ли обратной стороной этого процесса исчезновение гениев, измельчание человеческого материала?

— То, что мне удалось на протяжении полувека увидеть, — это действительно фантастично. Я хорошо помню эту первую БЭСМ-1, которая занимала целый этаж в Институте точной механики и вычислительной техники, где я занимался машинным переводом. С тех пор сменилось несколько поколений вычислительных машин, по-видимому, буквально за последний год сделаны решающие шаги в создании квантовых компьютеров, что кардинальным образом изменит ситуацию и, кстати, может сильно способствовать облегчению всемирного кризиса. Это открытие уровня изобретения парового котла, одно из фундаментальных изобретений. Я думаю, что наличие великих инженеров в этой сфере, тот факт, что некоторые крупные изобретатели в компьютерном деле находятся на виду у всех, — это свидетельство того, что мы не утеряли интереса к тем людям, которые делают что-то важное для всего человечества. Наши специалисты, с которыми я вместе работал и дружил, испытали в свое время колоссальные трудности. Я был близок с Михаилом Львовичем Цейтлиным, который одним из первых придумал, по существу, прототип современного РС — и не смог реализовать целый ряд своих идей из-за особенностей тогдашнего режима. А сейчас перемены для нас в большой степени стали возможными благодаря интернету — компьютеры помогают одинаково думающим людям объединиться. Ноосфера теперь — это объединение людей и компьютеров, в котором компьютеры помогают людям.

— В чем был секрет советской науки? Вам и вашим коллегам приходилось непросто — исследования прерывались, запрещались, людей выгоняли из институтов и так далее. При этом мы видим совершенно невероятную плеяду ученых мирового уровня — то, что в современной России невозможно себе представить. Это было остаточное влияние русского дореволюционного образования — или побочный продукт военно-промышленного комплекса, который так или иначе содержал разветвленную научную систему?

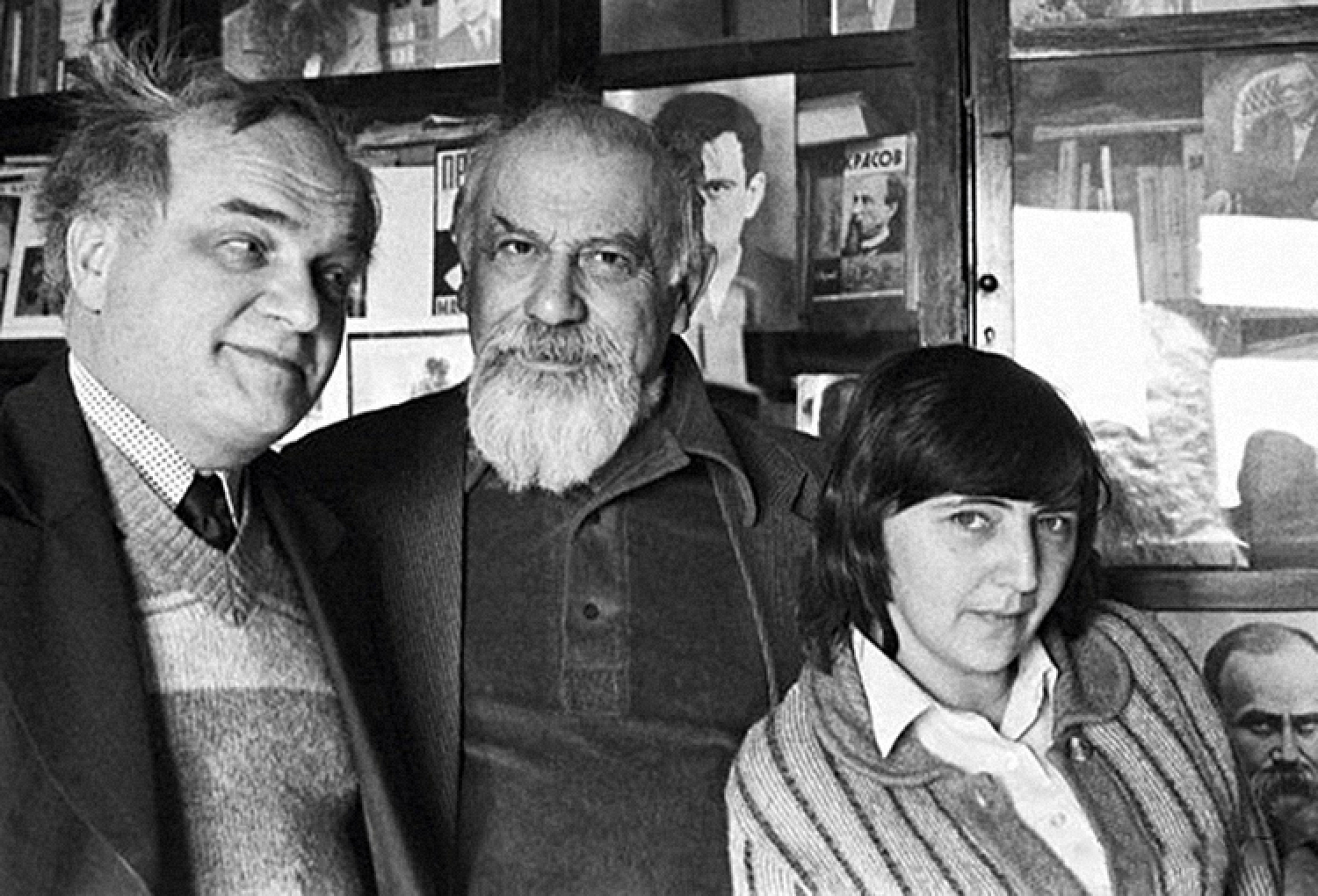

— Я думаю, все восходит к тому взрыву в науке, в искусстве, в культуре, который начался в последние годы ХIХ века — и не иссяк сразу после революции. Более того, революция значительно расширила круг людей, для которых оказалось возможным приложение их мыслей. Я имею в виду, в частности, преодоление черты оседлости — появление массы очень одаренных людей, которые из-за своего еврейского происхождения по дурости царских законов не имели доступа к возможностям столичной науки (трудности при получении высшего образования были и у женщин, и у других категорий населения). Сразу после революции все они получили возможность развивать свои таланты. Поэтому революция в этом плане не должна пониматься слишком узко. Был, конечно, придуманный Лениным отъезд философов на «философском пароходе», какие-то стороны науки подвергались ограничениям, но это происходило постепенно. Главное — невиданный взлет, который было очень трудно остановить. Военно-промышленный комплекс, когда он окончательно сформировался, конечно, использовал достижения, которые уже существовали независимо от него, дал возможность инженерного прогресса благодаря сосредоточению больших масс специалистов и техники на главных направлениях. В смысле организации в каком-то отношении эта система была полезна, но она в очень малой степени объясняет то, что реально удалось сделать. Мы все работали, понимая, что служим человечеству и науке, а не строю, хотя все были патриотами, но в разумном смысле, и некоторое противостояние власти нас сплачивало. Это касается не только ученых, но и людей искусства. Поясню обстановку того времени, рассказав об одном эпизоде конца 1960-х. Я тогда часто бывал дома у Петра Леонидовича Капицы, обсуждавшего со мной и политические вопросы, очень его занимавшие. Один раз за ужином у него я был вместе с Юрием Любимовым, уже руководившим основанным им Театром на Таганке, ведущим его актером — Высоцким, и академиком Арцимовичем, возглавлявшим физическое отделение Академии наук. Темой вечера было обсуждение возможных способов добиться разрешения запрещенного замечательного спектакля «Деревянные кони». Это было не просто время расцвета науки в тоталитарном обществе, наука пыталась поддержать лучшее в искусстве, людей масштаба Высоцкого и Любимова. Капице не раз удавалось сделать возможной демонстрацию достижений в театре и в живописи, он для этого приглашал в свой Институт физических проблем художников с их выставками, актеров с их моноспектаклями. А рядом в институте жил и работал великий физик Ландау, которого Капица освободил из пыточных застенков, обратившись к верховной власти, так же как его заступничество позволило прервать травлю гениального математика Лузина.

— Я бы хотел вернуться к началу вашего пути в науке. Вам же пришлось в какой-то момент делать выбор, кто вы — поэт или ученый? Почему вы предпочли науку поэзии?

— Я начал заниматься наукой о языке и литературе, потому что хотел стать поэтом, писателем. Мой отец всегда соединял свои литературные опыты с занятиями литературоведением, он был близким другом Шкловского и других формалистов, у него была большая библиотека по современному русскому языку. Так что я начал филологическую деятельность как часть своего литературного образования. Но в то время — первые послевоенные годы — не только сама литература, но и наука о литературе находилась под идеологическим контролем, который делал для меня невозможными эти занятия. У меня не было надежды на публикацию своих стихов и начинавшейся прозы. И не было надежды на то, что я смогу заниматься историей литературы так, как мне самому хотелось бы. То, что я сосредоточился на языкознании, было шагом вынужденным, хотя языки меня очень интересовали и языкознание мне открылось как одна из немногих гуманитарных наук, где можно применять, как я обнаружил, строгие научные методы. То есть выбор науки в какой-то степени определялся не только моими личными склонностями, но и всей окружающей ситуацией.

— Ваше изгнание из университета связано с кампанией по осуждению Пастернака. Что именно вменяли вам в вину?

— Когда Пастернака исключали из Союза писателей, было огромное общее собрание московских писателей, где выступил критик Корнелий Зелинский и сказал, что Пастернака, по его мнению, надо выслать из страны, но надо также строго наказать и, если возможно, арестовать тех, кто его поддерживал и вдохновлял, — и назвал меня. Примерно за год до этого Зелинский написал одну довольно подлую статью. Ее напечатали в «Литературной газете». Я его встретил на заседании по филологии в Президиуме Академии наук, не поздоровался с ним и сказал, что не подаю ему руки из-за этой его статьи, содержавшей политические выпады против Пастернака. И он упомянул этот факт и сказал, что надо бороться с такими людьми, как я. Университет начал специальную деятельность по моему изобличению: создали какую-то комиссию, которая меня допрашивала о моем отношении к Пастернаку. Также меня обвиняли в поддержке идей великого филолога Романа Якобсона, одного из создателей структурной лингвистики и семиотики, жившего в эмиграции. В это время он уже приезжал в Россию, и я на нескольких международных конгрессах выступал в прениях по его докладам и объяснял, почему я сочувственно относился к его новым научным взглядам. А поскольку Якобсон в это время жил в Америке, то были и политические обвинения, один из крупных университетских деятелей говорил, что я связан с американским шпионом Якобсоном. Ну это из области того, о чем мы с вами упоминали: власти в России очень часто любят ссылаться на каких-то якобы врагов, которые все время нам мешают.

— Я недавно был на юбилее философского факультета, и ректор Садовничий, выступая с поздравлением, наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал, что за последнее время сделаны открытия, которые фактически перечеркивают весь массив знаний в точных науках. Это и открытие частицы, которая движется быстрее скорости света, и бозон Хиггса, и так далее — и поэтому всем ученым, кроме философов, совершенно непонятно, как и чем теперь заниматься. Как вам кажется, сейчас еще возможны открытия, которые полностью изменили бы картину мира?

— Сейчас период огромного накопления знаний, главным образом в генетике. Благодаря генетикам (отчасти в сотрудничестве с нами, лингвистами) начинает проясняться древняя история человека, расселение человека по миру из Африки. С другой стороны, очень многое достигнуто в космологии и в астрофизике. Получено огромное количество новых фактов, возникает понимание вещей, о которых мы не знали, таких как темное вещество. Пока все это находится на уровне отдельных новых открытий, изолированных, экспериментальных, иногда непроверенных и не до конца подтвержденных выводов. Сейчас время отсутствия не только гениев, но и великих обобщающих идей, и физика, и даже генетика при ее бурном развитии все-таки страдают от того, что общих концепций явно недостаточно. Мы сейчас переживаем время, сопоставимое с тем, что было перед приходом Эйнштейна и появлением квантовой физики. Мы ждем, что появятся новые синтезирующие теории. В последние несколько десятилетий этого не было.

— Про вас говорят, что вы знаете порядка сотни языков. Очевидно, что вы неплохо разбираетесь примерно в таком же количестве научных дисциплин. А чему вы удивляетесь? Есть ли сейчас какие-то вещи, которые вас искренне, по-человечески поражают?

— Вы знаете, я думаю, что действительно удивителен человеческий мозг. Я последние лет сорок профессионально этим занимаюсь — человеческим мозгом. Среди тех, с кем я вместе работал, был Александр Романович Лурия, друг и ученик гениального психолога Льва Семеновича Выготского (в одной американской статье специалиста, у нас переведенной в «Вопросах философии», он верно назван «Моцартом в психологии»). Лурия, следуя прозрениям Выготского, создал новый раздел науки, на нашем научном жаргоне его называют «когнитивная нейропсихология». Это область психологии, которая пытается объяснить познавательную деятельность человека. Представьте, эта область была намечена Выготским в его предсмертных работах, а умер он в 1934 году. Потом эти работы были практически запрещены. Издание подготовленной тогда работы Лурии разрешили в 1974 году. И сейчас, буквально в этом и будущем году, начинают выходить книги, начинает развиваться новая область науки, основателем которой был Лурия. В России этой наукой до сих пор практически не занимаются, а в мире она получает развитие только сейчас — при этом все ученые аккуратно ссылаются на переведенные на английский язык работы Лурии. Я думаю, что ХХI век пройдет в большой степени под знаком занятий мозгом как инструментом человеческого познания мира. Это действительно потрясающий инструмент, удивительный. Чем больше я им занимаюсь, тем больше поражаюсь.