Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение»

Сразу хочу сказать: концепция творчества Дмитрия Александровича Пригова, которую я хочу вам представить, во многом вытекает из попытки подготовить собрание его сочинений. Я имела честь быть главным издателем Пригова: мы опубликовали несколько сборников его стихов, все четыре романа. После его смерти в 2007 году, когда стало окончательно понятно, какое колоссальное место он занимал в современной культуре, я решила заняться его наследием и осознала, что Пригов был человеком поистине ренессансного масштаба, оставившим свой след почти во всех видах искусства — от живописи до перформанса. И тогда возникло сравнение с Данте: как и автор «Божественной комедии», Пригов всю жизнь создавал огромный демиургический проект.

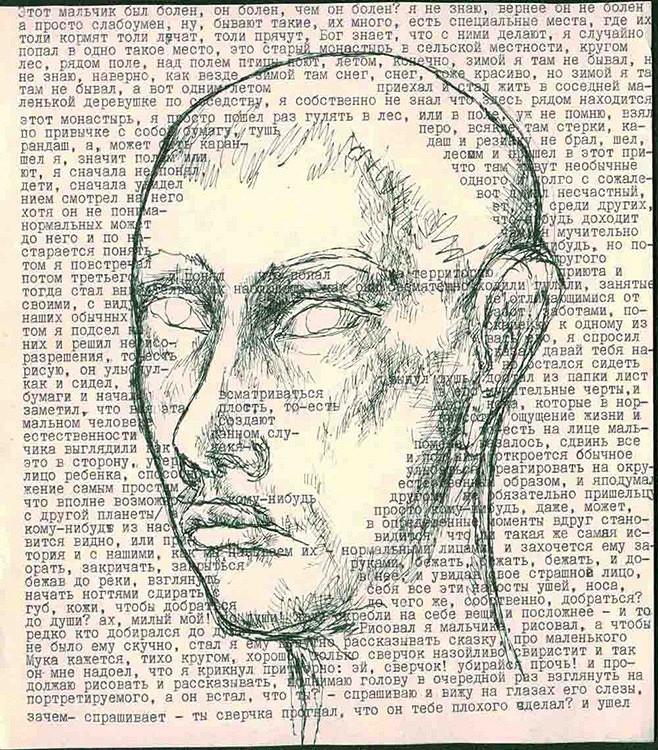

Мне кажется, его «подпольная» слава, которую ему в конце 1970-х годов принесли первые стихотворные циклы — например, стихи о Милицанере, — сослужила Пригову плохую службу: долгое время поэта воспринимали как ироничного постмодерниста-пересмешника. На самом деле Пригов был глубоким религиозным мыслителем, который нашел уникальный способ описания советского универсума и, говоря шире, трагического существования человека в XX веке. Этим он также напоминает Данте: тот как бы сконденсировал опыт позднего Средневековья и создал современный итальянский язык — так и Пригов преобразил советский новояз в новый литературный язык, стремясь художественно запечатлеть процесс вызревания новой культуры в недрах позднесоветского «варварства». Прежде чем поговорить об этом подробнее, вспомним три стихотворения о Милицанере:

Когда здесь на посту стоит Милицанер

Ему до Внукова простор весь открывается

На Запад и Восток глядит Милицанер

И пустота за ними открывается

И Центр, где стоит Милицанер —

Взгляд на него отвсюду открывается

Отвсюду виден Милиционер

С Востока виден Милиционер

И с Юга виден Милиционер

И с моря виден Милиционер

И с неба виден Милиционер

И с-под земли…

Да он и не скрывается.

В буфете Дома Литераторов

Пьет пиво Милиционер

Пьет на обычный свой манер,

Не видя даже литераторов

Они же смотрят на него.

Вокруг него светло и пусто,

И все их разные искусства

При нем не значат ничего

Он представляет собой Жизнь,

Явившуюся в форме Долга.

Жизнь кратка, а Искусство долго.

И в схватке побеждает Жизнь.

Милицанер гуляет строгий

По рации своей при том

Переговаривается он

Не знаю с кем — наверно

С Богом

И голос вправду неземной

Звучит из рации небесной:

— О ты, Милицанер прекрасный!

Будь прям и вечно молодой

Как кипарис цветущий

Вообще тема Средневековья и сменяющего его Ренессанса была для Пригова очень важна: на излете брежневской эпохи он вел интенсивную переписку с авангардистами Ры Никоновой (псевдоним Анны Таршис) и Сергеем Сигеем, обсуждая возможные последствия того радикального культурного слома, который произошел в результате революции 1917 года. Пригов писал: «Если подыскать аналогии в истории [событию 1917 года], то подобным моментом может быть варваризация античного мира, когда первые деятели культуры были эллинами, мыслили эллинскими категориями, жили эллинскими страстями, ощущали крах своих эллинских идеалов и были реформаторами на эллинский лад (в нашем случае это Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Хлебников, Малевич и т.д). Затем пришла пора эллинизированных варваров — Тарковский, Самойлов, обэриуты. <…> И вот сейчас настала пора и возможность осознания, что варварская культура созрела до той степени, что может быть выражена не латынью, не кальками с латыни, что варварское содержание и есть достойное содержание искусства этого времени, то есть способ адекватного, а не заимствованного из чужих ментальных структур, его воплощения. К нашему времени достаточно обкатались язык, бытовые, поведенческие и идеологические клише, могущие быть артикулированы искусством. Иными словами, складывается, а не возрождается, не рушится большая культура».

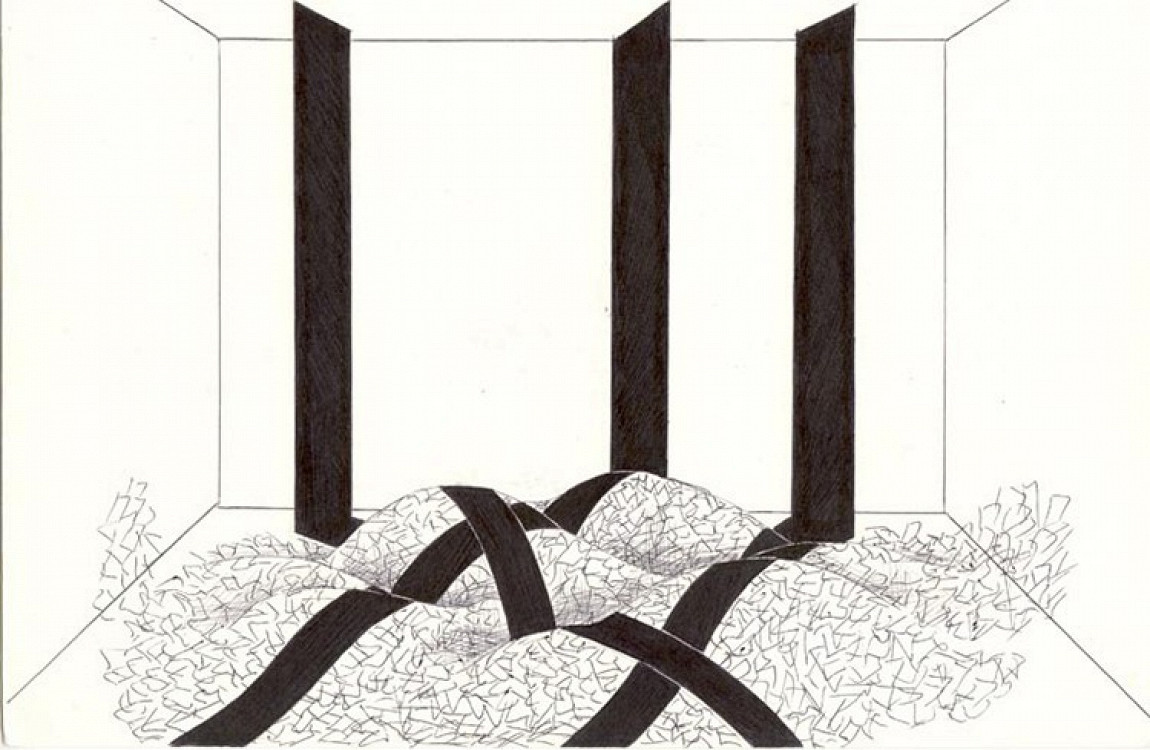

Прочитав все романы, бесчисленные стихотворные циклы, пьесы, «азбуки», философские предуведомления, а также изучив видеопоэзию и перформансы Пригова, мы увидим, что он вслед за Данте предпринимает попытку трехчастного деления мира — на рай, чистилище и ад. Последняя категория особенно его занимала. Не будем забывать, что Пригов — ребенок военного времени, свидетель огромных физических и духовных страданий. В школе он застал павлико-морозовскую атмосферу страха и взаимного доносительства. Как раз этому невыносимому опыту посвящены многие его перформансы, рефлексирующие над адом, в котором оказалась Европа в XX веке. Поэтому тексты Пригова следует рассматривать в контексте других важнейший русских авторов, размышлявших о тоталитаризме, — Лидии Гинзбург, Александра Солженицына и Варлама Шаламова. Тема тотального насилия, ставшего фундаментом российского общества, была основным лейтмотивом его творчества. Особенно хорошо эта модель мира, где можно один раз оступиться и навсегда провалиться в бездну, изображена в романе «Живите в Москве».

Однако описывая этот многоуровневый советский ад, поэт никогда не забывает о человеке, который в нем обитает. Почти единственным способом для рядового человека удержаться на хрупкой поверхности мирной реальности, то есть своеобразным чистилищем становится повседневность с ее рутинными заботами и практиками. Сам Пригов неоднократно называл себя певцом обыденности, ратовал за благодетельность усредненности и нормального быта в противовес сверхчеловеческим устремлениям, ввергающих общество в тоталитарный ад.

В ней все, Господь не приведи!

И как вошла и как приветствовала

И наполнение груди —

Все идеалу соответствовало

И мне совсем не соответствовало

Я тонок был в своей груди

Со впадиною впереди

И вся фигура просто бедствовала

Так — что Господь не приведи!

Выходит слесарь в зимний двор

Глядит: а двор уже весенний

Вот так же как и он теперь —

Был школьник, а теперь он слесарь

А дальше больше — дальше смерть

А перед тем — преклонный возраст

А перед тем, а перед тем

А перед тем — как есть он слесарь

В маленьком стихотворении раскрыт трагизм человеческого бытия — его беспросветность и одновременно божественность. В этом свете все знаменитые приговские стихотворения про салаты, мытье посуды и другие бытовые подробности перестают быть только ироническими: в них сконцентрирована сама жизнь — и скрытая надежда на возможность иного существования и сохранение достоинства в тех ситуациях, когда оно постоянно, казалось бы, растаптывается.

Продолжая сопоставлять Пригова и Данте, мне бы хотелось упомянуть об их отношениях с классической традицией. Подобно тому, как позднесредневековая культура творчески произвольно апроприировала останки античного наследия при создании новой культурной парадигмы, Пригов подбирает осколки классики в качестве подсобного строительного материала для нового культурного здания эпохи. В этом смысле показательны, например, его знаменитые «Азбуки», особенно № 37, «Похоронная»: «Вымерли Аристотель, Архилох, Аристофан,… Агамемнон, Агриппа, Апулей, Ахматова, в общем все греки вымерли…», которая к тому же иронически отсылает к знаменитому монологу Нины Заречной в чеховской «Чайке». Или ироническое переосмысление творчества Пушкина (например, хрестоматийное стихотворение «Узник»):

Вот дождь идет, мы с тараканом

Сидим у мокрого окна

И вдаль глядим, где из тумана

Встает желанная страна

Как некий запредельный дым

Я говорю с какой-то негой:

Что, волосатый, улетим! —

Я не могу, я только бегать

Умею —

Ну, бегай, бегай

У Пригова к Пушкину как первому национальному поэту, как основоположнику новой российской словесности было особое отношение. Укажу лишь на знаменитый перформанс Пригова «Донжуанский список Дон Жуана», где поэт Дмитрий Александрович Пригов приглашает памятники Пушкина, Достоевского, Маяковского, Гоголя и других на ужин. Он сидит за столом в ожидании гостей, слышит тяжелые шаги за дверью и превращается в каменное изваяние… Пушкина. Это дает представление о его амбициях — и я считаю, они вполне соответствовали масштабу его таланта.

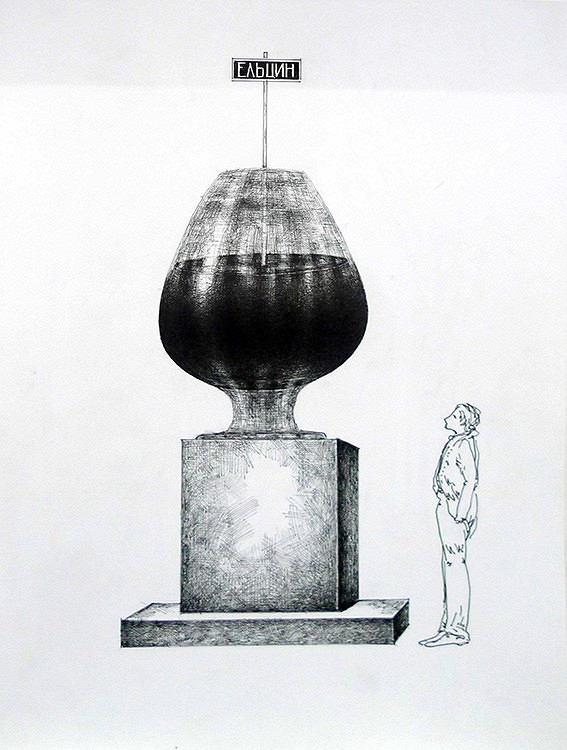

Кроме всего прочего, Пригов тоньше других воспринял произошедшую с нами культурно-языковую революцию — в начале прошлого века и в 1990-е. В тот момент, когда мы были подхвачены течением истории, он продолжал размышлять о мифологическом пространстве, в котором мы продолжаем жить. И Пригов обнаружил, что, как и в Средневековье, мы заворожены цифрами, магическими знаками, которые теперь выглядят как бизнес-графики. Процитирую его книгу «Исчисления и установления»:

«Если вкусовые качества арбуза можно принять за 1, то селедке следует приписать также 1. Икре красной, в зависимости от ее склизкости, от 1,1 до 0,8. Хлеб черный — 0,8. Чуть-чуть поджаренный уже тянет на 0,89. А поджаренный остывший сразу 0,7. Малина, клубника, салями, мороженое, пиво, сыр — 0,91. Плавленый сыр — 0,5. Взбитые же сливки — 1,58. Все сжаренное на адском огне — 11,59. Все утихшее, сдавшееся, успокоенное и примиренное колеблется между –0,0014 и 0,0013».

А вот — пассаж о литературе:

«Если достоинства русской литературы обозначить через 1, то китайская потянет на 0,99. Немецкая на 0,89. Английская на 0,87. Французская на 0,785. Испанская и итальянская на 0,75 каждая. Я потяну на 0,31. Отсвет от русской литературы, могущий быть оцененным в 0,05, дает в сумме с моим личным показателем 0,36 — что совсем неплохо. Даже чистый нуль у нас, учитывая отсвет в 0,05, имеет положительное значение».

Сегодня мы много говорили об аде в приговской вселенной. А есть ли у него рай, любовь, Беатриче? На первый взгляд, кажется, что нет. Один из теоретиков московского концептуализма Борис Гройс когда-то точно сформулировал, что бог в универсуме Пригова проигрывает государству и в качестве убийцы, и в качестве хранителя бессмертия; произвол тоталитарного государства подменяет божественный, справедливый суд. И все же приговский идеал существует — это культура. Мироощущение послевоенного поколения, выстраивавшего свою идентичность посреди разрухи, прекрасно сформулировал Бродский в эссе «Меньше единицы», рассуждая о ленинградской культуре после блокады: «Для этих людей цивилизация значила больше, чем насущный хлеб и ночная ласка. И не были они, как может показаться, еще одним потерянным поколением. Это было единственное поколение русских, которые нашли себя, для которого Джотто и Мандельштам были насущнее собственных судеб». Вот как об этом же говорил сам Пригов: «Я принял на себя служение. Я — деятель культуры. Основное мое служение именно культурное, и в этом отношении я поставлен, для того чтобы явить свободу в предельном ее значении в данный момент». Именно служение культуре, по Пригову, позволяет человеку освободиться от страха смерти, от унижения, отчаяния. Этим, мне кажется, объясняется неизменно высокий статус образования и просвещения в современном российском обществе.

Я не стала специально сегодня затрагивать большую тему «Пригов и концептуализм». В заключение хочу лишь сказать, что он кажется мне самым цельным, самым масштабным представителем этого направления, автором, создавшим свою собственную художественную вселенную и новый язык ее описания, и убедительнее всех показавший, что тоталитаризм, который пытается представить себя в качестве небесной истины, на самом деле продукт человеческих конвенций, конструкт и поддается демонтажу. Настоящая же истина содержится в искусстве, которому Пригов — русский Данте — и посвятил свою жизнь, оставив нам огромное, актуальное, не исчерпанное до сих пор художественное наследие.

Читать первый том собрания сочинений Д.А. Пригова