Мне двенадцать лет, и я перехожу в седьмой класс. У меня есть мама, папа, бабушка, два дедушки и сестра по прозвищу Малютка. Одного дедушку я называю Первый дедушка, а другого — Второй. Бабушка, которая была женой Первого дедушки, недавно умерла, но я не хочу об этом говорить. Не так давно мы переехали и теперь живем на пятом этаже. Когда я cпускаюсь по лестнице, часто загадываю: если ступенек четное число, бабушка на самом деле жива. Четное число выпадает гораздо чаще, чем нечетное, но ничего не срабатывает. То же самое с бордюром и плитками в метро: наступай не наступай на границы — бесполезно. Ничего изменить не выходит.

Первые бабушка и дедушка жили вдвоем в высоком кирпичном доме, а мы — в шестиэтажном серо-коричневом. Между нашими домами был парк с утками, прудами и горками, с которых зимой катались на санках и лыжах. Если не отвлекаться на горки и уток, парк можно пройти за двадцать две минуты. Двадцать две минуты и тридцать четыре секунды, если точнее. Еще пятнадцать минут от нас до парка и одиннадцать — от парка до бабушки с дедушкой. Теперь мы ходим в парк очень редко: когда умерла бабушка, мы поменяли две квартиры на одну большую и переехали в другой район. Первый дедушка стал жить с нами, а мне пришлось искать другую школу.

Старая школа, в которую я ходила раньше, была совсем рядом с домом. Я засекла время: дорога занимает двенадцать минут сорок пять секунд (а если точнее, сорок четыре), или тысячу сто семь шагов.

— А Новая школа тоже близко? — спросила я маму.

— Туда пешком не доберешься. Надо ехать на троллейбусе или на метро.

Об этом я как-то не подумала. Можно, конечно, посчитать шаги от дома до остановки и от остановки до школы, а потом сложить. Но вот как считать шаги в троллейбусе, непонятно.

— Пешком совсем не нужно идти?

— Почему не нужно? От остановки минут пятнадцать через парк.

— Клево.

Мама кивнула, как будто все поняла, хотя на самом деле, конечно, не поняла ни капельки.

Кажется, первый раз мы поехали в Новую школу в конце весны. А может, в начале осени. Не помню уже. Мама сказала, там будет собеседование. Мы доехали до парка на троллейбусе, а потом пошли пешком. Мы тут гуляли однажды, но с тех пор здесь явно что-то произошло, причем типа бомбежки. Повсюду были памятники. Они напоминали незнакомых между собой людей, притащившихся погулять в парке, но не знающих, куда себя деть. Один, в очках и с бородкой, сидел, сложив руки на коленях, и смотрел куда-то вдаль поверх деревьев. Другой, в плаще и почему-то измазанный краской, стоял к нему спиной, уставившись в серый длинный дом. Некоторые валялись на траве, как мертвые или пьяные.

— Что это вообще значит?

— Слава богу, наконец снесли этот позор.

— В смысле позор?

— Памятники убийцам и преступникам.

— А ставили тогда зачем?

— Потому что долгие годы страной управляли они и их единомышленники, а людям никто не говорил правду.

— А теперь?

— А теперь все поменялось: мы живем в другой, новой стране, у нас демократия. Ты же знаешь, что это такое?

Я что-то промычала в ответ, хотя, если честно, забыла, что это значит.

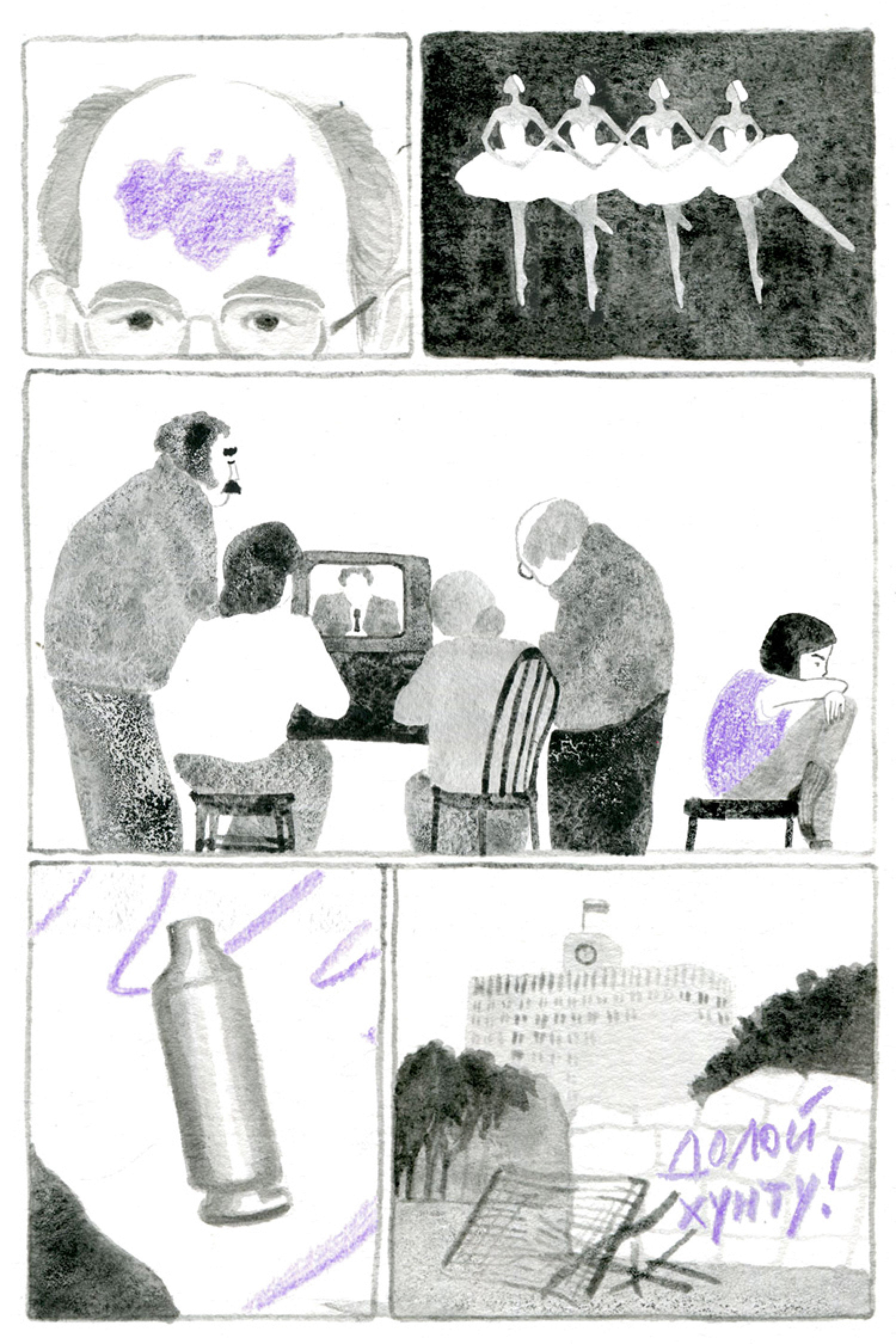

— Демократия — это когда власть принадлежит народу, — напомнила мама.— Вот и нам с тобой тоже.

Однажды были выборы депутатов и победили те, которых выбрали мы. Не я, конечно, а родители, бабушка и дедушка. Бабушка тогда еще была жива. Она так обрадовалась, что прыгала на одной ноге и обнимала дедушку. Депутат, за которого тогда голосовала наша семья, был совсем седой, а лицо при этом молодое. В Старой школе отменили занятия, и еще раньше в коридорах поставили будки с красными занавесками. Туда нужно было залезать, чтобы оставить свой голос. Не в смысле прокричать что-то в дырку в будке, а опустить туда бумажку с именем того, кто тебе больше понравился. После этого седой стал президентом, но какой-то новой страны, потому что был еще старый президент старой страны. Старый президент говорил, произнося Г как Х, и у меня смешно получалось его передразнивать. Он был лысый — ну почти лысый, — а по лбу у него расплывалось огромное родимое пятно, точно такой же формы и цвета, как старая страна на карте у меня над кроватью. Или как пятно от варенья. Как так получилось, не очень понятно, но прикольно, когда у президента на лбу нарисована его страна. Потом старый президент куда-то исчез и остался только новый — и страна тоже новая. Поэтому старые памятники и отвезли в парк, а улицы и станции в метро стали переназывать по-новому. Получилась какая-то путаница, и запомнить, как что называется, стало совсем сложно.

Страна поменялась летом, когда мы были на даче. Началось все с того, что у нас сломался телевизор. То есть как сломался: по всем трем программам показывали одно и то же, балет «Лебединое озеро». Взрослые почему-то нервничали, а мне было скучно. По черно-белому экрану махали ногами балерины — беззвучно, потому что звук отключили и вместо этого слушали радио. Целый день с утра до вечера. Меня это дико бесило.

— Ма-ам?

— Ну что?

— Мне скучно.

— Почитай.

— Я уже читала.

— Тогда поиграй.

— Не хочу.

— Нарисуй что-нибудь.

— Мне все равно скучно.

— Умному человеку скучно не бывает.

И так весь день. По радио монотонно вещал какой-то дядька, и его скрипучий голос не предвещал ничего хорошего. Казалось, этот кошмар будет длиться вечно. Взрослые нервничали и обсуждали, ехать ли в город. Если бы меня кто-то спросил, я была бы не против. Но меня, конечно, никто не спрашивал.

— Кто такие путчисты?

— Это люди, незаконно захватившие власть и пытавшиеся вернуть все обратно.

— Обратно куда?

— Назад, в прошлое.

— Когда в магазинах только пластмассовые лягушки и морская капуста и все любят Ленина?

— Вроде того.

Потом балет наконец закончился, и мы с папой решили поехать в город, а мама с Малюткой остались на даче. Пока мы смотрели балет, явно что-то произошло. Прямо на улицах валялись бетонные глыбы, на которых красной краской были написаны непонятные надписи.

— Пап, что значит: «Долой хунту»?

— Что путчистов нужно прогнать.

— Это как-то не зыко.

— Я тоже так думаю.

Мы шли по улице, а на асфальте валялись обрывки обгоревшей бумаги и гильзы.

— Когда-нибудь это будет реликвией, — сказал папа.

— Что такое реликвия?

— Это такая вещь, которая ценна связанным с ней воспоминанием, и ее потом долго хранят. Может быть, даже всю жизнь.

Я подобрала несколько бумажек и засунула в карманы куртки. На площади стоял огромный воздушный шар. В корзину забирались люди. Вокруг ходили телевизионщики с камерами. Какой-то дядька совал всем микрофон и задавал вопросы. Я прошла несколько раз мимо камеры и многозначительно туда посмотрела. Вдруг мама с сестрой меня потом увидят по телевизору.

В тот день ярко светило солнце, а все люди на площади улыбались. Потом я все-таки попросила папу объяснить, что произошло.

— Несколько людей решили, что они теперь будут править страной вместо президента. Они вступили в заговор и захватили Белый дом.

— Что такое Белый дом?

— Это место, где собираются депутаты и принимают важные решения.

— А почему показывали балет?

— Чтобы люди ничего не узнали и не вмешивались.

— А как они узнали?

— Ты же знаешь, что все тайное становится явным.

— И что было потом?

— Потом люди пришли к Белому дому и стали его защищать. Они не хотели, чтобы все вернулось обратно. И они отстояли Белый дом и своего президента.

— А балет плохой?

— Балет хороший, но лучше бы его не показывали.

Я так и не поняла, при чем тут балет. По-моему, страшное занудство.

— Пришли, — сказала мама, показывая на красное здание на холме.

Странная какая-то школа. В Старой школе было четыре этажа, в Новой только два, и не первый и второй, как можно подумать, а первый и четвертый. Учительница, которую знает мама, сказала, что на втором и третьем этажах работают стенографистки. Я спросила, что такое стенографистки, но мама на меня шикнула: учительница повела нас с первого этажа на четвертый. Я не успела сосчитать, сколько ступенек на лестнице, потому что она постоянно отвлекала меня разными скучными вопросами:

— Как ты училась в старой школе?

— Нормально.

— Скучаешь по друзьям?

— Не очень-то.

— А какой у тебя любимый урок?

Пока я мычала что-то нечленораздельное — вообще-то, у меня нет любимого урока, — мы пришли на четвертый этаж. Я села на подоконник с независимым видом и стала разглядывать детей, которые с воплями носились по коридору.

Потом учительница показала наш будущий класс, в нем были белые стены и коричневая доска, мел на такой обычно плохо пишет или не пишет совсем. Она сказала, что в классе будет примерно десять человек и несколько из них новенькие. Тоже мне класс.

— Попрощайся вежливо, — дернула меня мама.

Я криво улыбнулась, и мы ушли. По дороге домой мама рассуждала, как будет устроен следующий год. Поэтому я даже не пыталась считать шаги, а разглядывала витрины ларьков на улице. Там продавали жвачку «Малабар» — в Старой школе один вкладыш ценился как десять «Дональдов». Интересно, играют ли в Новой школе во вкладыши.

У метро мы зашли в телефонную будку. Мама долго рылась в карманах, наконец нашла две копейки и позвонила папе:

— Нас приняли. Можешь поставить греть суп?