Пьер Паоло Пазолини родился в Болонье, но детство и юность провел в маленьких городках Фриули на северо-востоке Италии. Он переезжал с места на место с матерью и братом, которого в годы немецкой оккупации убили партизаны из гарибальдийских бригад. Эта потеря томила Пазолини всю жизнь и оказала большое влияние на его взросление и формирование.

Пазолини начал писать стихи в 17 лет. Уже первую его книжку «Поэзия Казарсы», написанную на устном маргинальном языке родного Фриули, высоко оценил проницательный и авторитетный критик Джанфранко Контини.

В 1944 году Пазолини стал преподавать в самоорганизованной школе для сельских детей в Версуте, поощряя в учениках склонность к поэзии и воспитывая в них маленьких фриульских поэтов, чьи удачные опыты были опубликованы в 1944 году в журнале Stroligut. Два года спустя в том же журнале появилось и блестящее эссе Пазолини «Поэтическая воля и эволюция языка», в котором поэт развивает мысль о девственности фриульского диалекта, его «античном простонародном здоровье».

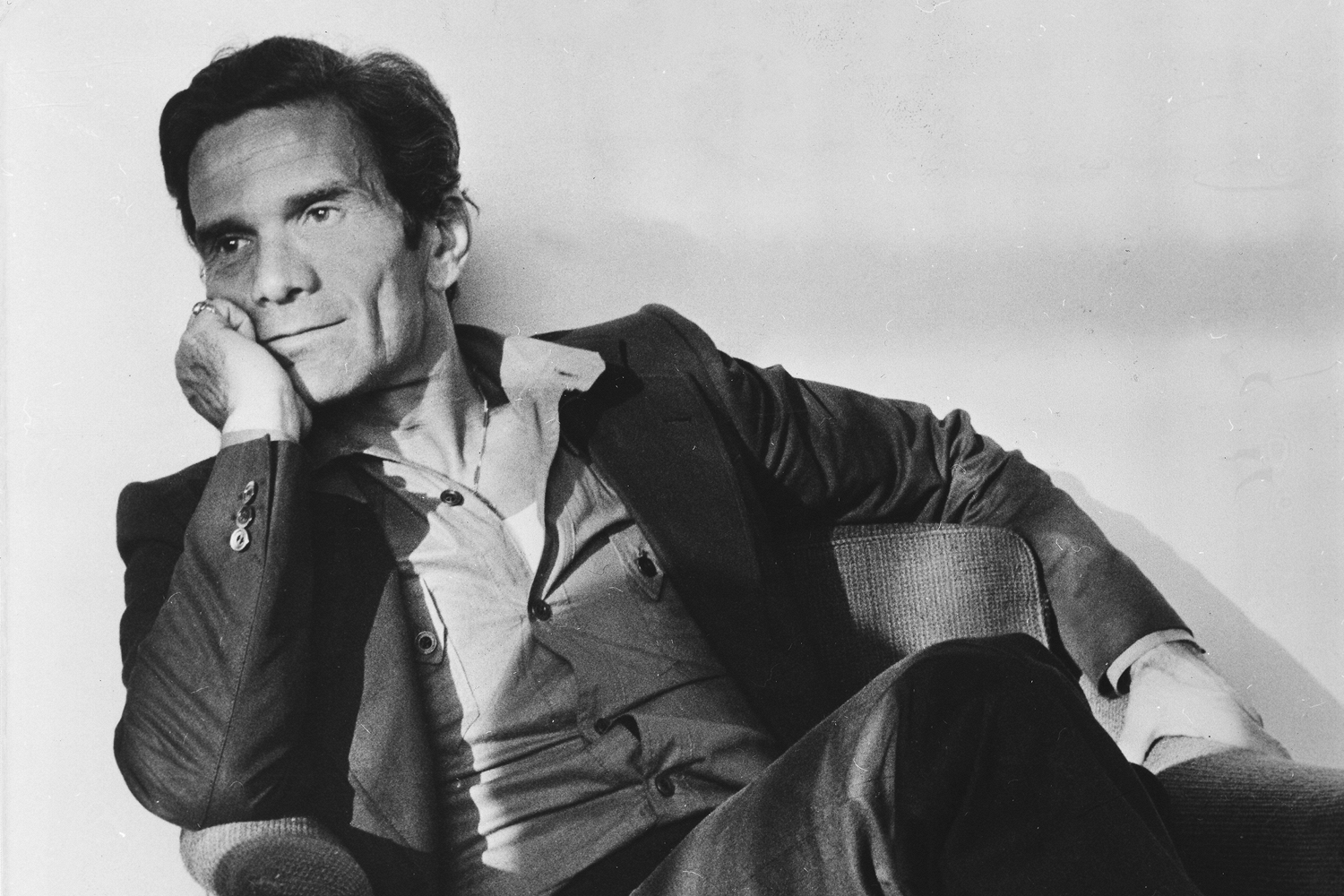

Представленные стихотворения — часть поэтического собрания «Из дневников» (1945–1947). Они были написаны на итальянском, когда Пазолини еще жил во Фриули, а изданы в мае 1954 года, когда он уже поселился в Риме, посвятив себя кинематографу. Его кинематографические трактовки античных мифов, смелое творческое соединение идей марксизма с учением Христа, открытый разговор о сексуальности эпатировали публику, но принесли ему призы Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Во время работы над последним фильмом «Сало, или 120 дней Содома» Пазолини получал многочисленные угрозы от фашистов. За три недели до премьеры поэт и режиссер был жестоко убит.

Сейчас стихи Пьера Паоло Пазолини входят в итальянскую школьную программу.

Переводчик

Соприкасаясь с Пазолини, всегда испытываешь боль внутреннего напряжения, идет ли речь о его фильмах, эссе, интервью или поэтических текстах. В послесловии к последней книге, вышедшей за несколько месяцев до его страшной смерти, Пазолини писал: «…разбилось Орфическое яйцо. Вечное возвращение прекратилось, человечество ушло по касательной. Новые „демоны“ покровительствуют этому феномену… Остается Книга, но не Слово». Горький вкус сказанного…

Слово всегда было для Пазолини творческой опорой, Пазолини осознавал себя именно поэтом: уже в ранней юности он был захвачен красотой и силой народного фриульского диалекта, происходящего из древнего ладинского языка. Это чувство силы Слова вело его путем постоянного честного поиска творческой справедливости, погружая то в энергию марксизма, то в энергию эроса и выводя на путь антиклерикального христианства, делало его и еретиком, и религиозным поэтом. Ни один путь не удовлетворял его полностью и до конца, Пазолини всегда был парадоксален и противоречив.

Поэтический талант Пазолини высвечивал грани его сложной натуры и ставил их в полную величину перед совестью.

Работая над переводами его юношеских стихов, я в какой‑то момент увидела, что все его будущие фильмы уже лежат маленькими зародышами в матках его юношеских стихотворений, и, зная судьбу поэта и режиссера, понимала, что им суждено появиться на свет, произвести огромное впечатление на сознание современников и намного пережить своего родителя. Мы видим это сейчас из XXI века.

Пьер Паоло Пазолини

1

Мокрый сверчок поет во Фриули.

Песней своей так безжалостно теребит

Мою память, открывая в ней прошлого пустые проемы

Там — последний знак жизни тает дымком потухшей хлопушки,

Эхом блуждает стон, разбиваясь о стены скал тугоухих.

— Позвать ли кого? Есть еще время?

Иль я уже и говорить разучился?..

Взгляды близких погасли,

Над столетием тень нависла, как туча…

Мальчик, домой возвращаясь,

Насвистывает, травинкой играя сорной,

Но уже в волосах седина,

И мрак наползает,

Обесцветив лик безбородый.

И лампада уже зажжена —

Древнейшая дань нашим мертвым.

2

Волосы в беспорядке падают на глаза,

Свет маленькой лампы ложится на стол,

На бумаги красным пятном.

Подросток, я ночами пылал изможденный

Этим заревом алым, и было так странно

Слушать ветер и одиноких сверчков.

В комнатах беспечально родители спали

И за стенкою тонкой мой брат, раскинувшись, тих и спокоен —

Где ты теперь? Красный свет не дает мне ответа,

Не проясняет прошлого дали.

В покинутом поле горько вздыхает одинокий сверчок,

И моя мать перед зеркалом

Проводит гребнем по волосам

Движением привычным и старым как мир,

Погруженная в мысли о сыне, лишенном жизни.

3

Моя мать, почти девочка,

Склонившись, собирает горные примулы,

Деревянные мавры на башне Сачиле

Раскачивают колокола.

Звон их дрожит, воздух прозрачен,

Замер полуденный час…

Почему‑то рубашка вдруг стала мне тяжела.

Запах созревших полей, кричащая тишина

Атакуют меня, словно ласточек стая,

Тает облачко в небе Ливенцы…

Обессилев, ложусь на траву,

И кажется мне, что не стало меня,

Остался лишь трепет сердца.

4

Под глянцевым пространством неба

Я остаюсь один в безвестной дали,

В гремящей трескотне сверчков, в тумане

Высоких облаков, готовый к риску,

Но скованный бесчеловечным сводом

Ее границ абсурдных и неясных…

Снова

Зажжен светильник страшный,

И мошка, в который раз я слышу,

Бьется в лампе, умирая,

На части рассекая безмолвие мое.

5

Отрок, затерянный в тихих домах,

Где история дышит влажной тенью античного лета,

И горит тишина.

Из глубины, в этой юной судьбе, уже предрешенной,

Поднимается зов — плыть по гомеровским водам -

Только мечта…

Она выше столбов Геркулеса, что видны с востока.

Не был ли отрок тот первым?

Рванувшись с девственных гор в зеленые долы,

В играх своих спрятавший время…

Напевая под небом латинским,

В тишине небесного свода,

Пока лучезарная По несла свои воды,

А в другие моря — Рейн и Сена,

Сердце подростка горело верою в чудо:

Чудо — каждый листочек, любой уголок своего городка.

Он не знал еще этого времени, что покрывает

Безразличием все горизонты, один за другим,

И оставляет

Нас в наших судьбах, как в тюрьмах:

О своей невинности мы сожалеем

И остаемся в темнице судьбы навсегда одиноки,

Как Бергамо одинок среди гор

Или Мантуя в окружении водных затоков.

6

Луна, в покинутую комнату проникнув, своею патиной,

Как розовыми мхами, пространство нежилое покрывает.

Мое пустое незаправленное ложе, и драгоценный теплый полумрак

Вливается, как в вену, в хрупкий воздух.

Потом два голоса, возникнув, исчезают за вздохами и смехом,

В игре замысловатой темной ночи.

За изгородями, в саду, к стволу прильнув,

Должно быть, отроки, восторгом наполняют

Ту бездну страшную, что вновь приоткрывает

Сладчайшая весна.

7

О, печальные паузы соловьиной трели,

Наполняет их ласточек резкий щебет!

Смотрю на свой образ на гниющем ложе

И на образ невинный,

Что меня обнимает. И только

Тоска по греху меня в напряжении держит.

А внутри, в мертвом доме

В Казарсе, улыбаешься мне ты, бесславная Совесть,

Застывшим взглядом маньяка,

В нем все о себе читаю. Здесь

Есть комната — склеп моих одиночеств,

Одиночеств тела и тепла, и знает

Зеркало с разных ракурсов все мои лица,

И кровать пустая, в ней не место фантазмам. Свет ложится

И твердеет на ней, он пустой и белый,

Как смеющийся в прошлом, а ныне застылый

Твой рот из гипса.

8

В привычной тишине полей белесых,

В молчании смертельном смертельных утр

Качаю колыбель уединения, как и всегда,

В том монотонном свете, (не грежу ль я?)

Как по холодной проволоке ветер бежит

И зажигает золотом вдали

Высоких ясеней ланцетную листву,

И трогает мои ресницы солнце… Чего я жду?

Что в этой открытой глади, в пространстве,

К которому лицом повернут я,

Которое безбрежно, как пустыня,

И безнадежно, как немота. Все это —

Вне меня. Моя фантазия не дальше горизонта…

Кричит дитя, не грежу ль я? Крик или песня,

Крик в полях безмолвных,

Я жив, кричит дитя.

9

Родник старинный Винкьяредо, — чист голос твой,

И ясная вода, как будто лента, скользит и пролетает над полями,

Родившись у ног моих, между корнями,

С землею в вечном соприкосновении.

И даже вдалеке, я слышу, мелодия твоя не умолкает.

С мукой гляжу, как ты легко рождаешься в брожении,

И равнодушно воду провожают высокие и тонкие деревья.

Мне нынче двадцать лет, я весь — и слух, и зрение,

Пытаюсь разбудить в себе веселье и свежесть ощутить и чистоту,

Мне чудятся в твоих струях и рощах

Небесных девушек живые голоса, античных игр азарт, бега и гонки.

Ах, нет! Конечно же не это скрывает безразличная вода,

И некому здесь прятаться в ветвях —

Между деревьями пространства пустота.

10

Едва спустившись с насыпи, вновь слышу —

сверчки в бреду, прерывистый их стрекот

мне говорит, что возвращению моему не рад никто.

Блуждать мне одному. Из скрытых одиночеств

меня вылавливает неподвижная луна,

касанием зажигая щеку, волосы, весь профиль.

Куда я устремлен? Увы, уж бесполезна

под павшим инеем сушеная трава,

И звезды серы, и пустыня страшно велика

и сжата…

11

Облака, наполненные светом,

тонут в лужах раскаленной сини,

в лучах солнца потерялись ветви.

Это время, когда я смеюсь и плачу,

в это время жду благословения,

в это время себя чувствую счастливым,

в это время по полям скитаюсь,

в это время я гляжу далёко в небо…

(Это крикнул я? Не гаснет эхо?

Крик за облака не улетает?

Неужели мог я задушить

простодушием удержанную радость?)

12

В небе над головой моей едва заметный знак, —

белеющее облачко, как тень…

(Я знаю эту тень —

невызревшее слово… порез…

О, моя совесть, ты наедине с собой, как это небо.)

Голубоватый лунный свет

в зрачки мои бросает отражения

сеновала и вымощенного вокруг пространства.

Кто с жизнью меня поставил лицом к лицу?

Поток воздушный надо мной все тени сдвинул:

и небо теперь оголено.

13

Очнувшись, отстраненно прислушиваюсь

к свежему звуку своих шагов, но медлю,

подойдя к закрытым старым ставням.

(…свет первозданный сочится?

С такой печалью?)

Осторожно приоткрываю балконный ставень:

Небо беззвучно лежит печатью звездной над полями.

Потом — ошибка слуха? — далекий

безобидный грузовик. Он ненадолго оскверняет

тишину и пустоту полей.

И его рокот рассеивается и исчезает.

И снова нахожу себя склоненным над листами?

О, образ, полный отчаянья,

и мог ли появиться на свет иной,

уверен — нет…

14

Сгорает бездыханная весна.

То скука, то волнение мной овладевают,

я всё отображаю на листах,

на них еще белеет моя изношенная юность…

Слишком большой знаток очарования! Сердце,

поддавшись фатальным голосам,

как будто бы тревожному сигналу,

толкнется и поднимется в полете…

А какие обманные воспоминания

несет с собою летняя вода,

и как резки безжалостные звезды.

Но не имею воли сдаться.

Итак, весна, печальная вечерня,

вертеп, в котором пляшут слоны,

где я — мальчишка, чувствую в ладонях

скорбный запах с веток содранной коры.

Довольно, (я это знаю и не прячу) даже фиалка

могла бы мое сердце лишить невинности.

Не для меня эта кристальная прозрачность

и терпкость весны:

даже крик радости мне говорит о поражении.

Я прикрываю ставни,

мир оставляя зеркально-белому металлу его небес.

15

Как выплывший после крушения, оглядываясь,

вижу океаны меланхоличных примул,

фиалок кротких, —

мягко меня касается минувшего волна.

И уходящий за пределы неба пейзаж,

как сон или мечта, апрель прозрачный

холодит поля голубоватых нежных всходов.

Время исчезло, не совершив движения:

бабочки скромны, цветы жестоки,

а тишина вдруг обрела шипы…

Но что‑то вызывает разногласие

со слабой музыкой полей, и это меня тревожит?

Голову закинуть, по-детски, удивляясь следить

за безднами меж парусами застывших облаков?

Но если соловей осатанелый

заходится в сухой голубизне,

я слышу его голос раскаленный

и понимаю: для меня надежды нет,

как нет движения и нет покоя.

16

Пальмовые ветви магически овладевают

пространством моей спальни.

Постель белеет, обнажена и смята, нетронуты тетради.

Я чувствую, как закипает ликование,

как бьется жизнь внутри и вне меня.

И бабочки, и воробьи в порхающем переполохе,

под бьющим солнцем

земля лежит и безучастна, и разъярена.

Сквозь виноградники, горящие сиеной,

отражаясь от раскаленной штукатурки стен,

звон колокола мчится как безумный.