— Для начала расскажи немного о выставке — как там все устроено?

— Для меня зачастую важна связь проекта с контекстом, в котором он находится. Возможность сделать выставку в Музее Сидура подтолкнула к размышлению о сочетании трагической судьбы этого художника — для меня он стал точкой отсчета или даже назидательным примером, как человек и художник, постоянно подвергавшийся травмам и травле, — и индустриального прошлого района Перово. При этом сам [Вадим] Сидур не гнушался использовать для своих скульптур индустриальные и бывшие в употреблении материалы вроде канализационных труб, что близко и мне в моих работах, связанных с городской средой. Меня интересует фигура художника-фильтра, утилизатора и ретранслятора, ресайклера в разворачивающейся вокруг него индустрии воспроизводства власти.

— Почему «Рингтон»?

— Рингтон я выбрала как один из вариантов повторяющихся звуков в среде вокруг нас, которые побуждают к действиям: сирен, сигнализаций и сигналов тревоги, звуков рейва и звуков войны, звона колоколов. Еще это способ отразить цикличность, в которой находится каждый человек: идеологическая и политическая системы вокруг неизменно травмируют, а затем наступают аффект и новая травмирующая реакция. В одном зале есть графика с текстом стихотворения, которое схематически описывает такой цикл, являясь как бы партитурой ко второй части — большой инсталляции из металла. Она представляет собой что‑то вроде кинетической скульптуры и одновременно музыкального инструмента. Это абстрактная вещь, она похожа как на колокольню, так и на пушку. Хотя на самом деле здесь важнее всего физические ощущения от присутствия, масштаба и ритма.

— А ты себя отождествляешь с Сидуром в плане построения творчества на противостоянии власти? Как складываются твои отношения с российской властью — и как это отражается в работах?

— Я не думаю, что творчество Сидура было построено именно на противостоянии, его скульптуры скорее можно описать словом «гуманизм». Да, их называли в какой‑то момент пацифистскими, и подразумевалось, что это плохо и в этом есть вред для власти, но на этом все. Мне кажется, он никогда не делал именно политических заявлений. Для меня в проекте скорее важна его реакция: он справлялся с болью от прошедшей войны и наступившего порядка через искусство. Еще он описывал этапы своей жизни примерно так: детство, война, ранениеСидур был тяжело ранен в марте 1944 года в бою под Кривым Рогом., искусство. Удивительным образом одно оказалось связанным с другим.

Мое творчество включает разнообразные рефлексии вещей, которые власти сейчас неинтересны, но важны для меня: феминизм, городская среда и временные городские материалы, которые давно стали постоянными, отношения внутри сообществ, массовая культура и диджитализация, критическая инженерия и прочее. Я нахожусь в особенной среде современного искусства в России, которая живет как будто бы отдельно от официальной культурной повестки. Однако результаты выборов, на которых я голосовала против, а моя мама — за, нас тоже коснутся и уже касаются. Наверное, этот проект, который планировался и развивался еще с прошлого года, — тоже своеобразная реакция на отчуждение, но не только. Это концептуальная вещь, а еще работа с материалами, эстетика и эксперимент. И сейчас мне интереснее всего его завершить, увидеть реакцию друзей и коллег.

— Ты сравниваешь Перово, как огромную индустриальную зону, с аппаратом власти и теми процессами, которые происходят «наверху»?

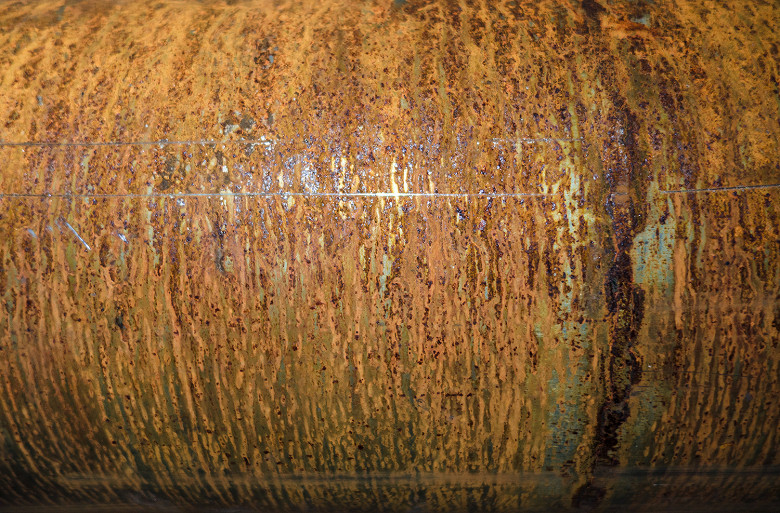

— Нет, я скорее сравниваю Перово с дикой техногенной природой, наполненной ржавыми трубами и подростками в кроссовках «Адидас». Это такая культурная среда: немного окраинная, немного индустриальная. И меня она вдохновляет. Когда находишься не в центре, иногда кажется, что природа сильнее власти, и ее бурлящая жизнь может сточить камни оград как река… Что‑то вроде таких мечтаний.

— А как бы ты себя описала как художника? Было какое‑то событие, которое подтолкнуло тебя говорить на эти темы? Что стимулирует твое творчество?

Область современного искусства сейчас наполнена очень разными экспериментальными практиками, а я не против ставить эксперименты над собой. Как художница, я чаще всего предпринимаю попытки примириться с собственными травмами при помощи иронии и воображения. Однажды я превратила свою биографию в инсталляцию, а в другой раз сняла фильм, весь сценарий которого состоял из цитат личных переписок.

Не было никакого особенного события, я помню, что первые мои работы были связаны с попыткой зафиксировать «бессмысленное поколение» — как у группы «Убийцы» — вокруг меня: то, как противоречия нашего свободного воспитания девяностых и политики десятых сделали нас неустроенными и неудобными. Искусство предлагает уйму возможностей побега, альтернативных форм отношений с действительностью, которым можно научиться, и я этим очаровываюсь.

— Главная инсталляция выставки так и называется «Рингтон». О чем она?

— Инсталляция «Рингтон» собрана из металлопрокатных материалов, ржавых труб, установленных определенным образом и наполненных звуками ударов молоточков, и проводов, которые подключены к микропроцессору. Визуально она напоминает кресты, пушки, колокольни, надгробия. Это такой большой механизм, который издает звуки в режиме реального времени при приближении зрителя. Это похоже на бой в колокола, трезвон и перезвон, ритмы которых я использовала в сочинении мелодий, а еще — на рейв и марш. Мне хотелось создать что‑то вроде звучащего памятника всем «убиенным художникам» («Жития убиенных художников» — сборник рассказов художника-акциониста Александра Бренера о встречах с его современниками: от акционистов 1990-х до Петра Павленского и Pussy Riot. — Прим. ред.).

— Где ты находишь материалы для своих работ?

— По-разному. Бывало, что и на свалке находила все части инсталляции, но не в этот раз. Я сотрудничала с производством, занимающимся металлом, и с кузнецами. В процессе подготовки оказалось, что невозможно просто так купить или забрать несколько ненужных труб. Например, на металлоломе их можно купить только от нескольких тонн, поэтому нужны были свои инсайдеры.

— А творчество каких еще художников на тебя повлияло? И кто близок из современных российских и зарубежных художников?

— Сложно выбрать отдельных, потому что когда изучаешь историю искусства в арт-школе, то каждый ее этап может дать под дых или перевернуть жизнь с ног на голову, и когда погружаешься в эту индустрию, то на тебя влияет буквально каждый, кого ты узнаешь, — и не только произведения искусства, но и кураторские решения, и общение. Я слежу за работой многих коллег: например, Анастасии Потемкиной, Даши Серенко, Игоря Самолета, Романа Минаева, Алексея Таруца, Михаила Максимова, Полины Музыки, Антонины Баевер, «Движения «Ночь», группировки «ЗИП». Всех не перечислить. Очень люблю работы Хито Штейерль, Кристиана Янковски, The Critical Engineering Working Group. В юности я просто фанатела от московского концептуализма и особенно группы «Мухоморы».

— Как думаешь, твое искусство можно понять без какой‑то описательной части?

— Мой опыт говорит, что да, можно, и обычно это не зависит от бэкграунда зрителя. Я не знаю, почему так получается, но я никогда не сталкивалась с тем, чтобы было совсем непонятно и были просьбы разъяснить, что все это значит.

Мои работы довольно простые, а диалог со зрителем строится на сравнении наших интерпретаций. Когда я пишу к ним тексты, то они носят характер дополнительных комментариев, описаний, и часто это необходимо в рамках выставок, особенно музейных, чтобы все было описано. Это делается для комфорта зрителей, а на этапе подготовки или подачи заявок — для того чтобы мы с работниками институций поняли друг друга. Экспликации наполняются ответами о том, зачем это сделано, иногда — личным опытом, поэзией слов, но само сообщение уже есть в работе.

— А я думала, что многие притворяются, будто знают, о чем художник хочет с ними поговорить. Думала, что для современного искусства бэк очень важен. Вот если взять современное искусство в общем, ты так же ответишь на предыдущий вопрос?

— Да, это очень по-разному бывает. Я сама не всегда понимаю, что делают другие художники. И часто отсылаю к широко известным вещам или ситуациям, расположенным где‑то в области современной культуры и поэтому понятным многим.

Один и тот же феномен может приводить к противоположным результатам анализа профессиональных критиков. А в случае со зрителем важен его опыт, и если человек был заинтересован настолько, что посвятил время изучению работы, составил свое мнение, значит, он этот опыт приобрел.

— По твоему опыту, есть какое‑то отличие российских выставок и в принципе жизни художника в России от западных?

— Да, и это связано с культурной политикой. Есть некоторое пренебрежение современным искусством как враждебным и непонятным надувательством. И это касается не только нынешних авторов, а вообще XX века. Окончив школу или даже профильный художественный вуз, можно совершенно ничего не узнать о том, что было после авангарда начала прошлого века. Эта ситуация привела к тому, что наши выставки и наши деятели культуры редко оказываются заметны за пределами очень нишевой, тихой гавани. Это сказывается на бюджетах, на видимости образовательных инициатив. Рынок современного искусства, его популяризация по сей день находятся в стадии отчаянной разработки. В западноевропейских странах, как мне показалось, это естественная вещь, часть большой индустрии и один из вариантов карьеры для привилегированных детей.