— Вы удивительный человек, по конструкции совершенно не похожий ни на кого, кого я когда‑нибудь встречал. Можете описать, как вы внутри себя чувствуете?

— Да я обыкновенный раздолбай! Никогда никого не слушалась.

— А сколько вам лет внутри?

— Девять лет. Всегда одно и то же. Понимаете, тогда, в девять лет, я бежала из дома. Мы жили в Куйбышеве (ныне Самара. — Прим. ред.), в эвакуации. Матери у меня не было уже четыре года, она уехала учиться в Москву и нас покинула, но, слава богу, немножко денег присылала. Жить было не на что. Питались мы из соседского помойного ведра. У нас даже своей помойки не было, нечего было выносить. Но у них в ведре иногда попадался селедочный хребет, и это было лакомство: мне его давали пожевать, потом оно шло в суп.

Туда загружались и капустные листья — верхние, черные, которые хозяйки всегда сдирают. Мы ходили с тетей за ними на базар, собирали из‑под прилавков. Помню, хозяйка спросила: «Это вы для козы?» И моя тетка заплакала, согнувшись под столом. Студентка танковой академии, конструктор. Член семьи врагов народа. Трое расстрелянных. Уволенная. Прошедшая через психушку, чтоб не арестовали. Сумасшедших в ГУЛАГ не брали.

Хлеб — никогда никаких корочек не оставалось. Всегда хлеб был главным.

Самое дорогое. Каждый день я ем два кусочка черного хлеба. Это для меня главное в еде. Сейчас я плакать начну (смеется).

Я просила милостыню по улицам и в магазинах. За мной охотилась парочка теток, хотели меня в детский дом забрать. И неоднократно приходили к нам домой. Но там умная бабушка лежит, которая за меня отвечает так интеллигентно, как они и не слыхивали в том городе. Боже правый! Она, собственно говоря, и была основа всей нашей жизни, потому что бабушка моя была бестужевская курсиха (Бестужевские курсы — одно из первых женских высших учебных заведений в дореволюционной России. — Прим. ред.). Моя бабушка Валя знала наизусть «Войну и мир». Ее дочь, моя тетушка Вава, рассказывала, что, когда передавали «Войну и мир» по радио, заканчивали главу, она наизусть читала следующую. Но это было уже когда их, семью врагов народа, реабилитировали и привезли в Москву, и им дали квартиру — большое спасибо Хрущеву. А мне она рассказывала знаете что? «Мертвые души» Гоголя. Я помню, что она добавляла туда описание борща со шкварками. И еще рассказывала книгу Гоголя «Невский проспект». В частности, я выучила оттуда «Портрет», это самое страшное, что она мне рассказала. Там был описан портрет, который следил за человеком. Я рассказывала этот сюжет по дворам, пела песенки. Рваная, голодная и нечесаная, вшивая. Вы знаете, как меня слушали? Собирались вокруг.

Гоголь! Я недавно написала автопортрет . По копоти, по следам дыма — я изобрела такое рисование, «фюмаж» (техника, изобретенная художником-сюрреалистом Вольфгангом Пааленом. — Прим. ред.). Назвала этот автопортрет «Дочь Гоголя». И, представляете, недавно всмотрелась — и увидела позади себя еще один профиль, но с гораздо большим носом. Нарисованный дымом без моего участия.

. По копоти, по следам дыма — я изобрела такое рисование, «фюмаж» (техника, изобретенная художником-сюрреалистом Вольфгангом Пааленом. — Прим. ред.). Назвала этот автопортрет «Дочь Гоголя». И, представляете, недавно всмотрелась — и увидела позади себя еще один профиль, но с гораздо большим носом. Нарисованный дымом без моего участия.

— У вас было очень тяжелое детство…

— Я не воспринимала его как тяжелое, понимаете. Дети верят в то, что так и должно быть. Что мы хуже всех, что на меня нападают и бьют во дворе. Но я рвалась на свободу из дома. Меня тетушка заперла в комнате, я вышла на балкон и сбежала с третьего этажа, перетягиваясь с балкона на балкон, и дотянулась до пожарной лестницы.

— А почему вы сбежали из дома? Было тяжело или это было какое‑то импульсивное решение?

— Вот какая штука. Они [бабушка с тетей] мне приснились как две Бабы-яги! Я потом только разобралась, в чем дело. Они ненавидели мою маму, которую я любила как божество и ждала ее все время. Мама нас покинула тайком, просто сбежала. Потому что ей пришел вызов из ГИТИСа — она ведь кончила четыре курса института философии, литературы и искусств.

Она была беременна мною в тот момент, когда посадили троих из нашей семьи. Ходила с большим животом, в том числе и со мной, на Лубянку на допросы. И все-таки ее пожалели, не исключили, выдали документы об окончании четырех курсов института. И она просто их потом послала в ГИТИС, когда был обьявлен прием, — институт, по-моему, только организовывался в Москве. И ее вызвали. ИФЛИ — это вообще было что‑то типа там Эколь Нормаль во Франции, куда принимают исключительных умников и даже платят большие стипендии. Это был элитарный институт.

Короче говоря, ее документы приняли. И пришел вызов ей в Москву. А чтоб вы знали, ни один городской человек в войну и после нее не имел права вернуться домой из эвакуации, если не было вызова по месту работы или учебы. И она воспользовалась этим моментом, уговорила машиниста, отдала ему всю зарплату, и ее взяли в кабину. Она закончила ГИТИС, устроилась на работу. И вот как раз тогда, когда мне исполнилось девять лет, и я ушла из дома, мама через несколько дней прилетела — как почувствовала. Я не успела стать совсем уж беспризорной. Меня даже взяла женщина, у которой умерла дочка, и ее огромный портрет с черным бантом висел. Эта соседка мне первым делом вывела керосином вшей, покормила и постелила чистую постель, но я ушла от нее наутро, потому что мне страшно было.

— На сколько вы ушли из дома?

— Я сейчас не помню уже, я помню, что ночевала в Доме офицеров. Дом офицеров пустел после вечерних киносеансов, а я в каком‑то фильме увидела, как разведчик прячется за портьеру. А тогда портьеры были всюду. Ну вот и я спряталась там. Все ушли, и я ночевала в кабинете начальника на очень шершавом диване. А напротив меня над столом висела картина «Сталин и Ворошилов принимают парад Первой конной». И я отвернулась к спинке дивана, потому что мне страшно было: а вдруг Сталин посмотрит? Как у Гоголя.

— Вы ушли из дома на несколько дней?

— Я вообще туда не вернулась. Я была на улице, когда за мной прибежали мои враги — мальчик и девочка, брат и сестра, они меня всегда били. И они схватили меня с двух сторон и повели, и сказали, что мама приехала. Привели к себе домой. Я как ее увидела, заплакала, согнулась, а мои враги меня крепко держат. Я хотела упасть на колени. Мама, которая уже там сварила мне манную кашу на молоке с маслом и сахаром, стала меня кормить. И меня хорошо вырвало. И мама тогда меня взяла на руки, здоровенную девочку, и понесла в баню. Там меня, вшивку, постригли наголо, только челку оставили. Мама меня одела во все новое. А к своей матери мама не зашла. Она их боялась. Тут же увезла меня на аэродром.

— То есть вы дальше уже жили с мамой?

— Мы жили у моего деда, в его библиотеке, с ним втроем. Спали под столом. У него от всей квартиры осталась одна комната, двенадцать метров, в которой — я потом посчитала — четыре тысячи книг было на иностранных языках. А дедушка знал очень много языков. По-моему, одиннадцать. Он был выдающийся, конечно, гениальный человек.

— Выходит, вы с детства были в таком мире книг?

— С девяти лет. И мама меня отдала в хороший детдом — туда отправляли совсем тощих, спасали. Спросили, в каком я классе: ни в каком. Посадили в первый класс. Только в десять лет я его окончила. А у меня был туберкулез, и дальше мать меня устроила в такую лесную школу для детей с закрытыми формами туберкулеза, это не были больницы. И она попросила, чтобы меня посадили в третий класс. Ведь десять лет уже. Понимаете, какая разница — из первого пойти сразу в третий класс? А там арифметика! Деление! Я вообще ничего не понимала.

— И как вам удалось это наверстать?

— Я двоечница была. У меня пятерки были только по рисованию, по пению и по письму. Писала без ошибок.

— В принципе, все, чем вы потом и занимались.

— Да. А как‑то раз я совершила один рывок. Задали вопрос: «Какие три задачи поставил Ленин перед молодежью?» Меня учительница подняла и говорит: «Ну давай». Я говорю: «Учиться». Она говорит: «Вторая?» Я отвечаю: «Учиться». Она говорит: «Третья?» Я не могла ничего придумать. Уж третий раз зачем одно и то же повторять — глупо же. И получила трояк.

В этой лесной школе, куда меня посадили сразу в третий класс, били меня отчаянно, все время, без передышки. Я чужая была.

— А вот это ощущение — чужой везде, — оно как‑то потом пропало у вас или нет?

— Как вы думаете?

— Я не знаю, мне все время кажется, что вы немного из другой вселенной.

— Да ничего не пропало, конечно. Учительница ко мне очень хорошо относилась: она знала, что я из первого класса перешла сразу в третий, что я из детдома и что мне страшно трудно и меня все преследуют, бьют.

Даже когда выстроились в столовую, я вдруг как гений пошла вперед и встала первая. Но меня быстро на лестнице побили. Сразу настучали по голове.

Единственное, что у меня было всегда и что меня больше всего спасало, — библиотека, театральный, рисовальный и хоровой кружки. И еще, начиная с детского дома и во всех пионерских лагерях, во всех лесных школах, я всегда на ночь рассказывала страшные сказки, они назывались «Вот был случай». Каждый раз на ночь. Многие годы. Люди любого возраста очень любят страшные истории. Очень! Они ничего другого не признают. Знаете, вот это: в черном-черном доме была черная-черная комната.

— У вас особое место в творчестве занимают сказки. Почему это произошло?

— У меня трое детей. Между ними большая разница. Когда Федя родился, Кирюше уже было двенадцать лет. Когда Наташа родилась, Кирюше было уже восемнадцать лет, а Феде шесть. И все эти годы я рассказывала на ночь им сказки. И нельзя было ничего повторить. Я потом посчитала: тридцать шесть лет я рассказывала эти сказки. Какая там Шахерезада!

— И вы рассказывали им всегда свои, конечно?

— Конечно. Последнюю сказку я сочинила Феде и Наташе в Коктебеле, когда Феде уже было семнадцать, а Наташе одиннадцать. Мы пошли гулять ночью, и над морем висела очень яркая, очень большая луна. И там стоял белый дом с пустыми окнами. Федя сказал: «Мам, давай про это сказку». Я стала рассказывать им сказку, она входит сейчас в мои книги, называется «Спасенный». Она о том, что когда‑нибудь придет день и каждому будет разрешено три убийства.

— Какие еще сказки вы рассказывали?

— Одну сказку я рассказала, тоже на ходу, уже дочке Кирилла Анютке. Анька у нас отличалась тем, что она исчезала. Первый раз девка ушла от дедушки Алика в четыре годика, посредине Нового Арбата. Дедушка Алик чуть с ума не сошел, бегал, у всех спрашивал: «Не видали маленькую девочку?» А эта крохотная гражданка дошла от Нового Арбата до «Кропоткинской», к себе домой. Даже по пути спросила милиционера, где «Кропоткинская». Дедушка Алик прибежал к Ленке, к ее маме, со слезами, что ребенок потерялся, — а она там уже была, такая важная.

Так я эту гражданку вела за руку крепко и еще спросила: «Сказку рассказать?» Дитя ответило: «Ну». Я говорю: «Тему». Она: «Люсь, ты сама» — «Нет, давай тему». Говорит: «Ну принц с золотыми волосами». Дошли до пункта назначения уже к самому концу сюжета, не разнимая рук. Эта сказка присутствует в моих сборниках. У мальчика действительно были волосы из золота.

— Про вас всегда говорят, что вы ежик в тумане или цапля.

— У этих существ нос похож на мой. Тем более что цапля в шляпе. Я же полька по отцу, у меня польский нос. Такой характерный.

— А что вам больше всего в себе нравится?

— В шестдесят девять лет я вышла на сцену. И вот на сцене я себе нравилась. На сцене я была такая, какая была в девять лет, когда ходила, пела по дворам. Я должна была заработать голосом и памятью на хлеб. Памяти нету, конечно, текст я ставлю перед собой на пюпитр, — но голос пока есть.

— Какое у вас любимое место на свете?

— Это деревня Дубцы, где у меня был дом. Стоять на вершине холма и видеть другие холмы вдали, в тумане. Все описано в моей поэме «Карамзиндеревенский дневник».

а ты знаешь Наташа времени нет

есть букет колокольчиков

букет тому назад

я орала над полями как орел

Ната-шааа

через один

букет колокольчиков

ты пришла

— О чем вы больше всего жалеете?

— Об умерших. Я бы, конечно, хотела поговорить с ними. Как им там? Ждут они меня? Я все время чувствую, что мне мой умерший муж помогает. Мой муж, который умер в тридцать два года. Кирюшин отец. И Кирюша это знает.

— Вы думаете, что там что‑то есть еще?

— Я чувствую. Его помощь. Все время.

— А чего вы больше всего боитесь?

— Конечно, я боюсь за детей. Я мамаша. Кто поймет всю глубину этой трагедии, быть родителем. Каждую секунду. Но не у всех, конечно. У моей мамы этого не было.

— Какой самый счастливый день в вашей жизни?

— Ну конечно, когда Кирюша родился! На следующий день я ходила по коридору и была так счастлива!

Когда родился Кирюша, мне сказали: «Мамаша, открой глаза, смотри, нос твой». Федя родился абсолютным Буддой и молчал, все забеспокоились, тут его по щеке хлопнули, я ахнула, и только тогда он аккуратно так подал голос, замяукал. А Наташа родилась — и сразу басом завыла. Я подумала: вот певица будет. Так и получилось.

А самое прекрасное — когда ребенок тебе улыбается. Ты его держишь на руках, затылочек его у тебя в ладони, ты смотришь, смотришь, смотришь — и вдруг тебе нехотя посылают такую невольную, мудрую улыбку, мол, погоди, сейчас некогда. И вот это счастье невероятное.

Когда Кирюше было восемь лет, я бросила работать навсегда, чтобы быть с ним, чтобы он не был один. Времена, конечно, тогда настали нелегкие. Мы немножко голодали. [Журнал] «Новый мир» — я туда таскала свои рассказы. Первый рассказ напечатали там спустя двадцать лет. И то это была повесть «Свой круг».

— Это тяжелое чувство — когда вас не печатают?

— Совершенно нормально, меня же всю жизнь не признавали. Но, послушайте, меня ведь в советские времена активно печатали! По всей стране работали пишущие машинки, самиздат! Я была тогда не менее известна, чем сейчас, печатали и прозу, и пьесы. И ставили по подвалам, по Домам культуры. По квартирам.

— То есть вы понимали, что дело не в вас?

— Да ладно, чего уж, я понимала, что пишу совершенно не так, как они хотят. Но один раз я присутствовала при создании пьесы в три фразы. Я пришла на остановку автобуса около «Ударника». Там стоял старик с палочкой и молодая женщина с каким‑то таким очень принужденным видом, как будто ей велели этого старика провожать. Старик был очень полный, такой настоящий городской рабочий в старости, правдолюб — за правду всех покосит. Самая страшная разновидность честного человека. И он ей сказал: «Знаешь, я видел на улице твоего Кольку, он шел в обед с Веркой». Она сказала: «Вера — жена его брата». Он сказал: «Смотри». Все. Он разрушил целую жизнь. Это самая большая трагедия четырех людей — двух братьев и их жен.

— Да, невероятная история, и очень понятная. Вы говорите, что ваши тексты к вам приходят. А вы ощущаете их после этого своими?

— Конечно! Это ведь я рождаю у себя в мозгу текст, никто не повинен. Конечно, частенько возникало впечатление, что его мне присылают, — и не у меня одной, об этом писали поэты.

Знаете, я сейчас на ночь изучаю книжку, мне моя дочь, буддистка, дала почитать — «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Автор — Йонге Мингьюр Ринпоче, у него такая формулировка интересная, про наши нейроны, находящиеся в мозгу, — что они все время друг с другом болтают. Понимаете?

Я очень была тронута, как будто про какого‑то ребенка мне сказали что‑то. Нейроны болтают.

— А бывало такое, что вы не успевали что‑то записать?

— Да, был один момент. Я ехала с работы в метро, и пришел рассказ. А у меня не оказалось ни бумаги, ни ручки. Я передвигалась в этой толпе в отчаянии, и когда доползла домой, рассказ ушел. Болтовня кончилась. На следующий день я пошла в библиотеку на работе и записала его еще раз. Рассказ я вытянула, память о нем осталась, он существует, но совсем не в том виде.

Знаете, ко мне приходили тексты свернутые, как клубок. Потянешь одну ниточку — и ты уже знаешь, что все пойдет как надо, нейроны уже все знают и наболтают. Нитка кончилась — все. Я писала тогда чуть ли не по рассказу в неделю. Писала, писала, писала, и потом вдруг сказала себе: хватит, не надо. Будут повторы. И когда ко мне приходил рассказ, я просто его не записывала. Но буквально в это же время раздался звонок, и мужской голос сказал: «С вами говорят из Московского художественного театра, моя фамилия Горюнов, я помощник Олега Николаевича Ефремова. Напишите для МХАТа пьесу». Этот человек, Михаил Анатольевич Горюнов, оказывается, читал мои рассказы — и потому позвонил. И он стал моим тренером. Тем, кто ждет. Я ему написала пьесу «Уроки музыки». Ее, конечно, сразу запретили. Что говорить тут? Потом ее поставил Виктюк, и спектакль тоже запретили. Это был гениальный спектакль! Вот просто гениальный. На него в основном ломились актеры знаменитые, чтобы понять, как они это делают. А это все были самодеятельные артисты из театра МГУ.

— У вас какой‑то удивительный стержень внутренний — вы принимаете такие решения: «я не буду больше писать» или «я ухожу с работы». Как вы научились так себе доверять?

— А разве вы не так живете?

— Я сомневаюсь часто.

— Ну и я тоже сомневаюсь. Но иногда меня вынуждают обстоятельства.

— А как бы вы хотели прожить свой идеальный день?

— Когда вся эта керня закончится, поехать вечерком купаться, я знаю местечко. Значит, закат. Чаша чистой воды. Бывший песчаный карьер. Порисовать на берегу в альбоме. Слой теплой воды там небольшой, поэтому плаваю на спинке. Так и представляю себе: плыву очень быстро и мощно. Обе руки — раз! — и рывок вокруг головы. А потом с мокрыми волосами, в шляпе — в прибрежную забегаловку, выпить большую чашку горячего кофе латте. С горячей хрустящей плюшкой. Среди обычных пьяных людей, которые с собой принесли, которые позамерзали в этом маябре. И вот их бы услышать. Там такие пьесы ходят — быть или не быть. Ну то есть жизнь.

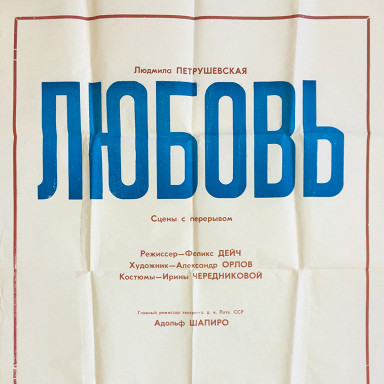

В честь юбилея Петрушевской «Сказки на дому» вместе с временным медиа «Гул» из Выксы запустили проект «Петрусказки», в рамках которого ее тексты прочтут Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Максим Суханов и многие другие. А сама Людмила Стефановна готовится отправиться в Выксу, чтобы провести месяц в качестве первого участника тамошней резиденции легенд и будет учить местных рисовать мультфильмы, устроит кабаре и поставит пьесу в заброшенном сельском клубе.