— Ваши книги, если приглядеться, складываются в одно непрерывное повествование: последние тридцать лет вы занимаетесь тем, что пишете биографии людей, сформировавших…

— …историю нашего времени. Я рассказываю об этих конкретных персонах, потому что всем им было присуще то, что сегодня мы называем креативным мышлением. Мне интересно прослеживать и отображать движение творческой мысли, раскрывая таким образом некоторые сложные процессы. Но, кстати, что конкретно вы имеете в виду под непрерывностью повествования?

— Я говорю в самом прямом смысле. В 1986 году вышла ваша первая книга, «The Wise Men: Six Friends and the World They Made», написанная в соавторстве с Эваном Томасом, которая фактически заканчивалась тем, что вы подводили читателя к событиям Вьетнамской войны. Шесть лет спустя вы опубликовали биографию Генри Киссинджера, и она во многом эту тему продолжала.

— Правда, после Киссинджера мне было необходимо переключиться на фигуру из далекого прошлого — кого-нибудь, кто умер лет двести назад.

— Однако написали вы не о ком-нибудь, а о Бенджамине Франклине, который, как и Киссинджер, в свое время совершил значительный прорыв в том, что касалось внешней политики США.

— А еще он был ученым, разработавшим общую теорию электрических явлений — и вот я уже пишу об Эйнштейне. Да-да, здесь, конечно, есть своя внутренняя логика, но для меня она, скажем так, не в первую очередь повествовательная. Просто мне всегда было интересно писать о тех, в ком с одинаковой силой уживались разные интересы: к искусству и науке, гуманитарным дисциплинам и инженерному делу; о тех, кто находит прямые взаимосвязи в природе самых неочевидных вещей и явлений.

— Насколько я знаю, некоторое время назад вы работали над биографией Луи Армстронга, которую в итоге так и не закончили. Он не вписывался в эту компанию?

— Очень даже вписывался. Джаз — это ведь тоже микс, продукт смешения, наслоения несовместимых, на первый взгляд, вещей. Более того, мы с ним оба родом из Нового Орлеана, и мне очень хотелось написать об этой среде, нашей общей среде, многонаселенной, отчасти разрозненной, хаотичной, но именно потому породившей и джаз, и Армстронга. Дело было в другом. Я прочитал о нем все, что было доступно, так или иначе узнал о нем все, что только можно было узнать, и при этом даже не приблизился к ответу, что же он был за человек. Например, бывал ли он счастлив? Что означала его улыбка? Что он думал о собственной расовой принадлежности? Словом, мне так и не удалось проникнуть в его сознание.

— Сколько времени у вас ушло на то, чтобы проникнуть в сознание Леонардо да Винчи?

— Я очень долго готовился к тому, чтобы написать эту книгу. Больше десяти лет, а то и все двадцать. Понятно, что я этим параллельно со всем остальным занимался, и тем не менее. Я подробно изучал его жизнь, его работы, его записные книжки, словом, увязал в один узелок немало ниточек. Потом, моя жена училась во Флоренции, и мы часто там бывали, что тоже способствовало сбору материала.

— Кстати говоря, Флоренция времен Леонардо, проступающая на страницах вашей новой книги, как мне кажется, во многом напоминает Кремниевую долину 1970-х годов, описанную вами в «Инноваторах» и «Стиве Джобсе».

— Флоренция 1470-х и область залива Сан-Франциско 1970-х действительно во многом схожи. Между прочим, давайте сюда еще добавим Филадельфию 1770-х. Что объединяет все эти места? Что именно превращает город или область из географической точки в творческую среду? Отчасти — возможность полноценного сосуществования представителей разнообразных, иногда диаметрально противоположных сообществ. Леонардо, например, помимо всего прочего, был геем. Как и Микеланджело. И никого это особо не смущало. Во всяком случае, им не мешали жить и работать.

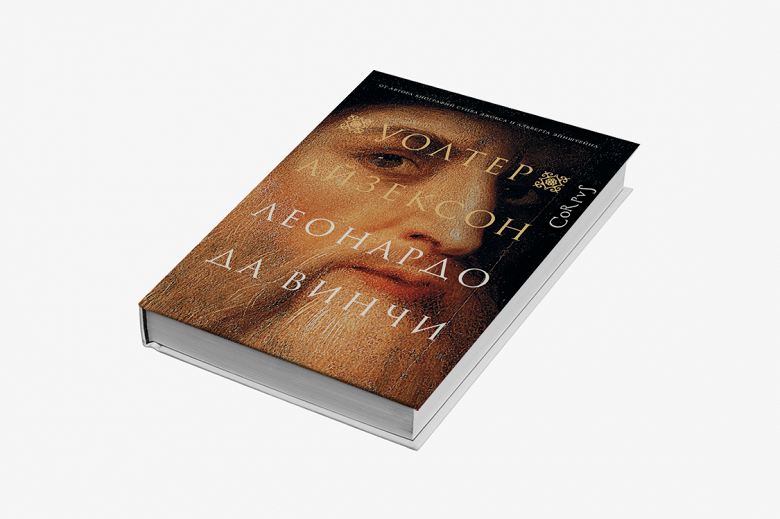

— У меня сложилось стойкое ощущение, что «Леонардо да Винчи» — своего рода итоговая книга, логически завершающая большой цикл, вобравшая в себя опыт ваших предыдущих работ и в некотором смысле его подытоживающая.

— Вы совершенно правы. Леонардо — величайший творческий гений в истории, и его биографией я действительно заканчиваю свой цикл, скажем так, о творцах. Моя следующая книга будет о малоизвестной женщине, ставшей пионером редактирования генома и применения биотехнологий.

— В конце книги вы приводите двадцать уроков под общим заголовком «Чему стоит поучиться у Леонардо». В вашем случае — какой урок был самым важным?

— Главное, чему я научился у Леонардо, — умению интересоваться всем: от музыки до математики, от геологии до анатомии; изобразительным искусством, оптикой, перспективой. Если всматриваться в красоту природы через призму всех этих дисциплин, можно увидеть закономерности, определенные взаимосвязи абсолютно во всем.

— И все-таки, если говорить об этих самых уроках: для чего вообще было нужно их конспектирование, проговаривание? В смысле — любой, кто прочтет книгу, вполне может вывести их сам для себя.

— В первую очередь, это было нужно и важно мне самому, потому что уроки Леонардо да Винчи — своеобразный логический итог других уроков, которые я усвоил, работая над биографиями Эйнштейна, Бенджамина Франклина, Стива Джобса. Леонардо во многом воплощает в себе то, что привлекало меня в остальных людях, о которых я писал. В общем, мне показалось важным и полезным все это проговорить, учитывая, что, повторюсь, книга о Леонардо — последняя моя работа о величайших творческих гениях в истории человечества.

— Как вы сами считаете, чем ваша книга принципиально отличается от работ других авторов, писавших о Леонардо, — скажем, Мартина Кэмпа и Кеннета Кларка?

— В первую очередь должен сказать, что их книги прекрасны, и, думаю, каждому, кому понравится мой «Леонардо», непременно стоит познакомиться с трудами Кэмпа и Кларка. Что касается различий. Я написал биографию, основанную прежде всего на изучении записных книжек Леонардо. В сравнении с книгами Кэмпа, моя, полагаю, более линейна. Это именно жизнеописание: все начинается с рождения и заканчивается смертью. Кларк считал Леонардо в первую очередь художником и вроде как жалел, что тот столько времени уделял наукам и инженерному делу, отвлекаясь таким образом от живописи: мол, если бы не это, написал бы больше картин. Я считаю, наоборот, не будь у Леонардо фундаментального интереса, например, к анатомии, не было бы никакой «Моны Лизы».

— Что еще, на мой взгляд, в значительной степени отличает «Леонардо да Винчи» от книг не только других биографов, но и от ваших предыдущих, — общая тональность. Здесь каждая глава пропитана теплой иронией, дружеской, даже родственной симпатией, чистой радостью узнавания. Вы восхищаетесь его гением, даром, работоспособностью, но также бесконечно увлечены самим человеком. Мне кажется, это самая личная ваша книга.

— Думаю, так и есть. Но, кстати, у меня и с биографией Франклина была похожая история. Я действительно очень полюбил обоих. У каждого из них были свои недостатки — объяснимые, человеческие, — но также оба были открыты другим людям и самым разнообразным, порой невероятным идеям; оба воспитывали, пестовали в себе интерес буквально ко всему, что их окружало. То есть для меня они в конечном счете стали не только историческими персонами, о которых я писал, но также в некотором смысле ролевыми моделями.

— Вы сказали, «воспитывали интерес». То есть, по-вашему, это не просто природная любознательность, которой в юные годы в той или иной степени наделены все, а потом у большинства людей это попросту проходит, а у кого-то — нет?

— Это проходит не у большинства, а у всех, в том-то и дело. И очень важно уметь в себе эту любознательность сохранить. Культивировать, я бы даже сказал. Это требует определенных усилий, но, опять же, доступно абсолютно каждому.

В детстве Леонардо не получил должного образования, он был самоучкой. И постоянно составлял списки вопросов, на которые намеревался получить ответы. Например, почему, минуя большой камень, вода закручивается в спирали? Или как выглядит язык дятла? И этому правда каждый из нас может научиться: хотя бы три-четыре раза в день останавливаться и задаваться простыми вопросами. Почему небо голубое — вот вы сами давно последний раз всерьез об этом думали?

— Честно говоря, позавчера.

— Что ж, неплохо, очень даже неплохо.

Издатель

Corpus, 2018, пер. Т.Азаркович