На окраине Вышнего Волочка стоит единственный в городе дом в стиле модерн — деревянная дача купцов Рябушинских. Дом пережил революцию, превращение в коммуналки и даже создание в подвале инкубаторной станции. При этом в здании сохранились редкие интерьеры гостиных, камины, деревянные рамы, потолки и даже дореволюционная ванная. Однако, вместо того чтобы придумать пустующему после расселения зданию новую функцию, в городских планах был его снос к 1 февраля 2018 года. «Афиша Daily» побывала в особняке и узнала у председателя Вышневолоцкого историко-краеведческого общества Дениса Ивлева, как удалось отстоять здание, почему жители города постепенно подключились к судьбе памятника и зачем превращать наследие в промзоне в туристический объект.

Дом контрастов

«Усадьба и флигель были построены в 1880-х годах, а интерьеры созданы в начале XX века. Некоторые из них напоминают детали Музея Горького на Спиридоновке, дома, который тоже принадлежал Рябушинским. Возможно, кто-то из московских архитекторов работал и здесь, может быть, даже Шехтель», — рассуждает Денис Ивлев и открывает дверь.

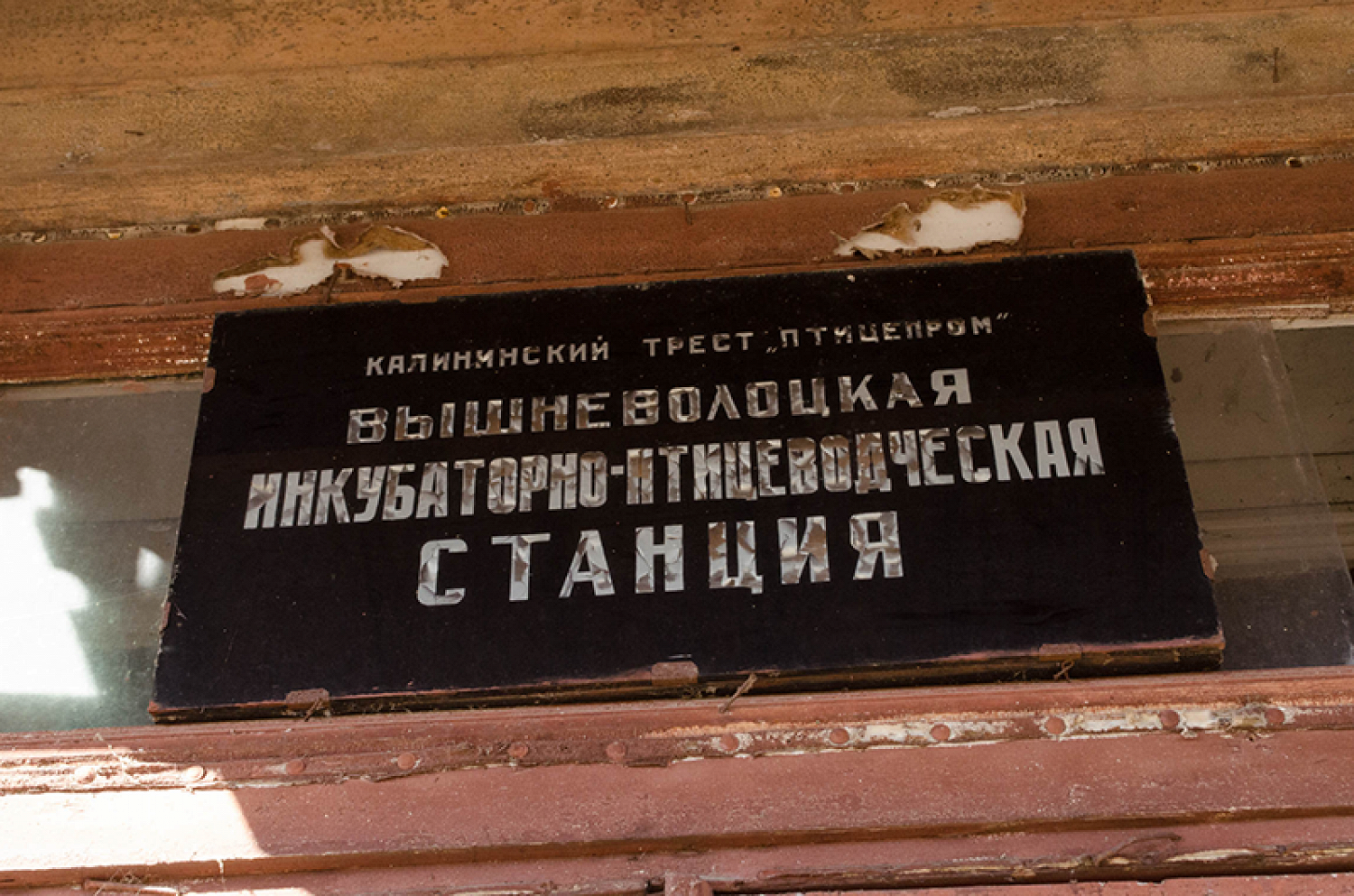

За ней высокий потолок и большой модерновый витраж, правда, почти без стекол. В следующей комнате стоит деревянный камин с майоликовым панно, а на потолке с красивой резьбой еле проступает позолоченная краска. В то же время над главным входом висит табличка «Вышневолоцкая инкубаторно-птицеводческая станция». Рядом с витражом — 11 синих ящиков для почты с разными фамилиями, у бывшей хозяйской ванны стоит газовая плита, рядом с камином — старый диван и одиноко стоящий костыль. Создается ощущение, что находишься внутри машины времени, которая застряла между эпохой купеческого особняка и советской коммуналкой.

Здесь и далее: как сейчас выглядит деревянный дом купцов Рябушинских

Хозяева этого дома братья Рябушинские были купцами, банкирами и общественными деятелями, причем очень успешными. Родоначальник династии Михаил Рябушинский в 1820-м имел примерно тысячу рублей, а через 38 лет оставил в наследство сыновьям уже два миллиона. Его сын Павел Михайлович в 1899 году оставил 20 миллионов капитала и больше 16 детей. Некоторые из них занялись бизнесом, другие были связаны с наукой. Например, Степан Павлович занимался вопросом реставрации старых икон и основал вместе с братом Сергеем один из первых в стране автомобильных заводов — АМО, впоследствии ЗИЛ. А Дмитрий Павлович в 1904 году в семейном имении Кучино — сейчас это часть Балашихи — построил один из первых в мире аэродинамических институтов.

Семья купила бумагопрядильную фабрику (сейчас — Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат. — Прим. ред.) под Вышним Волочком в 1869 году. К началу XX века она считалась одной из самых крупных в стране, уступая только предприятиям семьи Морозовых. При ней был городок для рабочих с больницей, часовней, училищем, яслями и двумя большими казармами. В одной из них впоследствии родилась и провела детство министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

После революции дом купцов, построенный как раз рядом с фабрикой, был клубом. После Великой Отечественной войны в подвале создали инкубаторную станцию, а остальное пространство разделили на комнаты и заселили людьми. В 2013 году дом включили в программу расселения ветхого жилья, и примерно тогда же его облюбовали краеведы. Они стали водить к нему экскурсии и подружились с одним из местных жителей, который даже пускал к себе в гости.

Снос ради сноса

В конце 2017 года краеведы отправили запрос в городскую администрацию по поводу сохранения усадьбы Рябушинских, которой уже давно требовалась реставрация. Получили ответ, что ее вот-вот должны снести. Дело в том, что она не имела статуса памятника и официально значилась как обычный многоквартирный дом. А так как по программе расселения аварийного жилья все бывшие жильцы получили другие квартиры, от этого здания по закону нужно было избавиться.

«Мы не ругаем городскую администрацию, чиновники подчиняются букве закона а не эмоциям, — говорит Ивлев. — К счастью на месте дома не планировалось нового строительства, то есть это был снос ради сноса. И если бы у него появился статус наследия, то начали бы действовать другие правила. Поэтому мы выложили в сеть полученное письмо и параллельно подали заявку на включение усадьбы в список памятников архитектуры».

Поднялась шумиха в СМИ, о доме стали говорить городские каналы и газеты, писать блогеры. В программе «Наступление на наследие» произошел показательный разговор между журналистом и представителем городского Комитета по управлению имуществом. «Это история вашего города!» — «Вы видели этот домик? Это окраина города, не особо перспективный район». Действительно, чиновники с трудом верили, что для проблемного здания найдется спонсор или туда захотят поехать туристы. Но общественный резонанс принес свои плоды: сначала за усадьбу заступился губернатор, пообещав, что здание не снесут и сделают музеем. А 19 апреля 2018 года особняк официально признали выявленным объектом культурного наследия.

Как создать музей на окраине и не облажаться

Здесь и далее: интерьер дома купцов Рябушинских

По словам Ивлева, в усадьбе Рябушинских планируют сделать музей, посвященный текстильной промышленности Вышнего Волочка. Но рассчитывать, что туда ежедневно будут приходить туристы, действительно не стоит хотя бы из-за сезонности турпотока. Чаще всего в город приезжают гости из Москвы и Петербурга, по выходным и праздникам в теплое время года. Поэтому кроме музея особняку нашли еще одну функцию. «У нас в городе живет реставратор, который долгое время работал в мастерской Грабаря. Он предложил часть дома использовать под реставрационные мастерские. Специалисты в качестве платы за площадку могли бы сделать профессиональную реставрацию дома», — объясняет Денис.

Еще одну из комнат посвятят жителям коммунальных квартир, которые были здесь в XX веке. Один из них, Александр Сокин, делится своими воспоминаниями и оживляет те предметы, которые до этого «мешали» рассматривать модерновый особняк. «Мы жили наверху, пять человек и нянька. Мать была зоотехником, я тоже пошел по колхозной линии. А дед мой варил стекло для кремлевских звезд. За стенкой от нас жила Ольга Эдуардовна Паукк, ее выслали за что-то за 101-й километр после войны. На втором этаже жил председатель райисполкома по фамилии Карабач, а прямо над нами — начальник инкубаторного цеха Вера Ивановна Вихрова. Ну и другие инкубаторные рабочие.

Все дружили или хотя бы общались, когда меня из армии встречали, стол накрыли в саду, и на свадьбе весь дом гулял, естественно. Помню, как к дому подъезжала лошадь, и продукцию инкубаторной станции развозили по колхозам. Вентилятор в подвале сильно шумел летом. А вот про Рябушинских не помню разговоров. Только как-то раз, году в 1956-м, мы с друзьями нашли царские деньги за трубой на чердаке, на троих разделили и в карты на них играли. А когда нам было лет пять-восемь, мы играли в коридоре в футбол и разбили витражи. Получили нагоняй, но что толку-то?»

Сокин с Ивлевым случайно находят в тумбочке пачку фотографий и начинают рассматривать. Ведь домом никто не занимался, поэтому осталось много вопросов. Говорят, на крыльце раньше стояли львы, которые потом перенесли в городской Венециановский сквер, но фото пока не нашли. Есть вопросы по цвету здания. Сейчас оно желтоватое, Денис считает, что могло быть голубым или синим, и зовет дружественный реставрационный фонд приехать и помочь разобраться. Пока что в доме устраивают субботники и экскурсии, на которые приходят горожане, где им рассказывают про район, сам дом и Рябушинских.

За разговорами о поисках местных мастеров по кровле и печным трубам и о творчестве Коровина, который тут, возможно, тоже был, все снова спускаются на первый этаж. Еще сильнее бросаются в глаза слабые места дома: тазики на полу, чтобы не капала вода, мусор в оставленных комнатах, продавленный печкой пол. Но Ивлев не унывает: «Мы привыкли по руинам ходить, мы же краеведы. Кажется, мы только с руинами в последнее время дело и имеем. Но вы все равно приезжайте снова, экскурсию вам устроим. А через год уже и музей, может, откроем».