Разговоры о публичных пространствах

— С чего, как вам кажется, в России началась дискуссия о публичных пространствах в Москве? До выхода на площади в 2010-е была, скажем, ваша Luxury Village в Барвихе с комплексным проектированием территории между зданиями. И 10 лет спустя она удивительным образом кажется предвестником «Моей улицы».

— До того как в обиход вошло понятие «публичное пространство», были и другие слова, которые его заменяли, — например, улица. Когда мы делали «деревню» (Luxury Village. — Прим. ред.), мы говорили именно про улицу внутри этого проекта. Мы понимали, что в Жуковке нет городского пространства, и хотели сделать его как некий элемент, который лежит в поле и ждет, работает на будущее. Для этого было запланировано заселение вторых этажей — мы хотели, чтобы там завелись арендаторы или даже возникли частные квартиры. Надо сказать, что я и сегодня совсем некритичен к роскоши, а в нулевые мы как дети коммунизма были этим очень заинтригованы.

— Но вы чувствуете свою причастность к тому, как пространства для людей из роскоши стали необходимостью? Вы же в 2010-м и парком Горького занимались, и студию «Публичное пространство» на «Стрелке» вели.

— В парке мы тогда только консультировали один раз Сергея Капкова по сносу строений по просьбе Ильи Ценципера (в 2014-м «Меганом» также готовил генплан парка Горького. — Прим. ред.). А вот студия «Стрелки» стала относительно успешной благодаря спецвыпуску журнала «Большой город». Можно предположить, что этот бродкастинг помог «Стрелке» позднее монетизировать и даже отчасти приватизировать идею с публичными пространствами. К сожалению, с прекрасной студией «Сохранение» того же года, которую вел Рем Колхас, последующего развития не получилось, хотя очевидно, что проект нового здания «Гаража» стал отличным примером воплощения его идей сохранения. И мысли некоторых наших студентов по поводу публичных пространств оказались, по всей видимости, вполне рабочими. Тогда работа с журналистами «БГ» оказалась очень важным опытом для меня. Я понял, насколько остро и быстро мыслят люди в реальном пространстве медиа. Рем Колхас в своей беседе с Айзенманом сказал, что он занимается практикой как журналист: для журналистов же нет правил, которым нужно соответствовать. Журналисты — и большие архитекторы, и большие политики, чем сами архитекторы и политики. Такое понимание жизненных процессов архитектору просто необходимо.

— На «Стрелке» все начиналось с какой-то поэзии и романтики, а в итоге она сейчас переделывает десятки российских городов.

— Все начиналось волшебно — и продолжается тоже вполне неплохо. Мне кажется, нужны средства на поддержание школы, и чтобы институт существовал, его важно поддерживать федеральными и городскими заказами за счет работы КБ «Стрелка». А то, что постепенно происходит распространение повестки из Москвы на регионы — так это то, как история здесь работает сотни лет. Очевидно, что за последние 30 лет в ходе перестройки города были брошены, испорчены, приватизированы и расхищены, а потом застроены как попало. Наименее болезненно начать этот разговор с общественного пространства и такой примиряющей вещи, которую представляет из себя благоустройство.

Все советское время благоустройство упускали из виду: в микрорайонах нужны были дома, а природа, как ожидалось, нарастет сама. Поэтому современный акцент на территорию, а не архитектуру, в определенном смысле справедлив — в этом можно увидеть чистое общественное благо. Но следующий интерес, как мне кажется, обязательно должен быть к зданиям: когда площадка вокруг них будет сформирована, станет заметно, какие же они на самом деле.

— Как благоустройство изменило Москву? Кажется, довольно показателен прошлогодний конфликт жителей и рестораторов на Патриарших.

— Патриаршие пруды — это исторически сложившаяся тестовая площадка для публичного пространства. А «конфликт на Патриках» едва ли не лучшее, что случилось с городом за последнее время. Из него стала понятна довольно высокая степень договороспособности сообществ. И проявилась фигура жителя, не готового принимать право другого на город. Другой вопрос, что город должен регулировать эти отношения, что он и делает, принуждая рестораны работать до 11. Это показательные конфликты, и так устанавливаются правила поведения для всей Москвы.

С Патриками связан еще один интересный момент. Эдуард Моро, вместе с которым мы разрабатывали проект Москвы-реки, недавно задался вопросом, почему на Патриарших все живо, а на Пречистенке и Остоженке наоборот, хотя по своей сути — это ровно та же сеть улиц, пригодная для малого бизнеса. Очевидно, что в городе не все зоны должны быть одинаково активны, что есть собственная энергия мегаполиса, которая перетекает из района в район. В Нью-Йорке, например, динамика этих зон меняется быстрее, но и в Москве одни районы начинают подниматься, другие успокаиваются, городская активность мигрирует. Я не удивлюсь, если в ближайшее время несколько новых кафе появятся на Остоженке — и там вдруг заведется более активная жизнь.

Нью-йоркский небоскреб

— В июне стало известно, что вы проектируете ультратонкий небоскреб на Манхэттене. Строительство здания в Нью-Йорке заставило вас думать о своей практике иначе?

— Да, я во многом переоценил все, что мы делаем в Москве. Обратил внимание на то, как непропорциональны были усилия там и здесь, включая количество идей и потраченное на них время. Тут ты захвачен потоком, оставляешь себе мало пространства для критики и зачастую воспроизводишь одни и те же типы поведения и архитектуры. Почти четверть времени последние три года я проводил в Нью-Йорке, и удивительным образом это помогло мне создать дистанцию, чтобы лучше увидеть собственный дом.

Для правильного ощущения Москвы очень важно в нее приезжать. Помню, как-то я возвращался в город и по дороге из Шереметьево думал, какая же это невероятная столичная улица. Когда ты въезжаешь от Тверской Заставы по ровной, широкой и заставленной прекрасного качества архитектурой улице до Кремля… В мире нет ничего, что сравнилось бы с Тверской. Так ко мне приходит ощущение, что я живу и работаю в чем-то невероятно ценном, которое неизбежно в определенной степени порчу, потому что архитекторы просто не могут не портить, это их карма. И единственный шанс настроить себя правильно, чтобы не портить эту невероятно гармоничную вещь, — это периодически отстраняться.

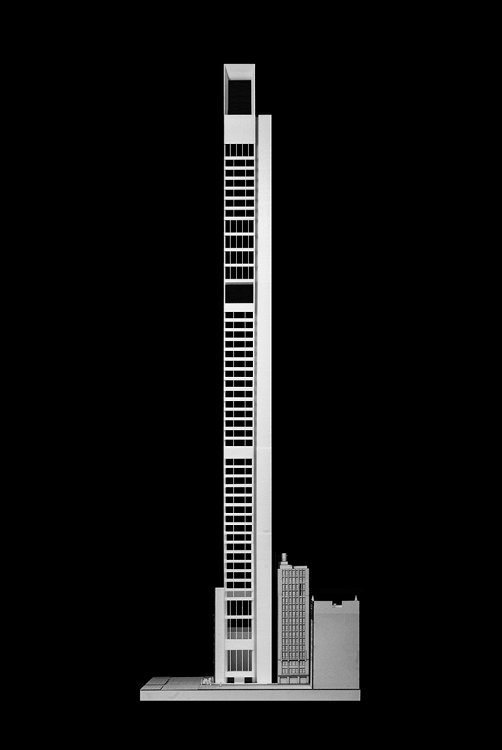

Супертонкий небоскреб (305 метров) на Пятой авеню — эпохальное событие не только для бюро: это в принципе первое здание какого бы то ни было российского архитектора в Нью-Йорке

Все инженерные системы сдвинуты в западную часть здания. За счет этого остальное — жилое — пространство получилось легким, без внутренних перегородок. В квартирах нет опорных колонн, зато есть панорамные виды

Небоскреб на Манхэттене станет самым высоким зданием в Штатах, построенным российскими архитекторами

Новая русская школа и старые русские музеи

— Про архитекторов, которые не могут не портить: что вы думаете о своих российских коллегах. Все нулевые Россия мечтала о звездной архитектуре — чтобы здесь появился проект-блокбастер или чтобы кто-нибудь из нашей страны стал архитектором-суперзвездой. В этом смысле нам есть что предъявить миру?

— Архитектура — это, прежде всего, локальная профессия и локальная школа. Мы — то, где мы есть, ценнее этого для архитектора нет ничего. Можно работать где угодно, но неизбежно ты будешь базироваться на местной культуре и школе. Каждую свою защиту проекта голландцы начинают с фразы: «Я из Голландии, и поэтому я так думаю». В этой же мере мы интересны для мира. Характерный пример здесь Александр Бродский: он единственный известный русский архитектор в мире, потому что интересен именно как русский архитектор.

— МАРШ способна породить какую-то новую школу, на ваш взгляд?

— Я вообще не думаю, что в этом вопросе имеет право требование новизны: школа — это набор ценностей, а разве ценности бывают новыми? Они могут быть только близкими — тебе и городу. С другой стороны, я помню, как в Стамбуле читал лекцию в маленькой частной школе, в ней учились, как потом оказалось, 700 студентов, и по своему размеру она была пятой или шестой. Турция — сопоставимая с нами страна по населению и культуре, но у них несколько крупных частных архитектурных школ только в одном городе, а у нас этого нет. В этом смысле Евгений Асс — герой и подвижник. И жаль, что такая школа только одна.

— Помимо Нью-Йорка еще два больших меганомовских проекта — реконструкция Музеев Кремля и Пушкинского музея. Первый кажется фольклорным, второй решен суперстрого — трудно поверить, что ими занимается одно и то же бюро. В них есть что-то общее?

— Это два совершенно разных проекта. Музеи Кремля, которые мы делаем в коллаборации с бюро Nowadays, выходят за стены Кремля, и это большой вызов и опасность для кураторов и руководства. Они очень переживают за сохранность экспонатов. А мы выносим невидимый ларец изнутри на Красную площадь, делаем это предметом публичного и открытого доступа. Да, тревожит вопрос, смогут ли коллекции сохранить свой дух при переносе (все коронационные экспонаты, в том числе шапка Мономаха, на три года будут перенесены в новое здание. — Прим. ред.). Я бы даже сказал, что в этом есть некая драма: с опозданием на 200 лет Музеи Кремля становятся более открытыми, а Пушкинский строился изначально как образовательный музей.

Эти проекты должно роднить наше общее намерение: сделать их живым местом в городе, чтобы они проявили себя как публичные институции, которые формируют вокруг себя определенную культуру. На наших глазах сегодня в отечественных музеях разворачивается продуктивный конфликт в смысле их самоопределения. Хотят ли они, как многие европейские или американские музеи, быть живым местом? Или, как прежде, собираются быть местом хранения и выставления артефактов? Все наши федеральные музеи движутся в первую сторону, и в этом смысле Пушкинский всегда был живым: столько художников и деятелей культуры прошло через него. Как это вообще можно измерить? Как-то Бродский в разговоре о подлинниках и копиях сказал, что именно Давид в Пушкинском — его Давид. Он знает, что где-то стоит настоящий, но ему это совершенно неважно. Я его абсолютно понимаю: Пушкинский — то место, где ты прикасаешься к культуре, становишься ее частью в очень маленьком возрасте. А роль всех будущих музейных кураторов именно в том, чтобы обеспечить жизнь этого нового большого пространства, почувствовать преемственность и продолжать ее дальше.

По проекту «Меганома» музейный городок ГМИИ должен после реконструкции превратиться в ризосферу: все здания будут связаны друг с другом не только единым публичным пространством, но и через систему подземных помещений и коммуникаций

Из самых ожидаемых нововведений — открытое хранилище, где большую часть 700 000 экспонатов из запасников наконец-то можно будет увидеть

В одном из дворов Главного здания будет лестница, ведущая на подземный уровень — еще одно выставочное пространство

Проект реконструкции Музеев Кремля, где фасад максимально открыт, — решительный шаг, который постулирует прозрачность и проницаемость

По замыслу архитекторов, музей становится частью единого общественного пространства Красной площади: через арки можно попасть во внутренний двор и оттуда уже на цокольный этаж нового здания

Старые узкие торговые ряды (на заднем плане) становятся контрастом новому просторному выставочному залу под высоким сводом

Набережные, ЗИЛ и «Дворулица»

— Ряд ваших проектов производят фурор в медиа, но остаются на бумаге — вернее на экранах компьютеров и смартфонов. Вас не тяготит эта ситуация неопределенности? Например, ваши удивительные рендеры 2014 года с идеями Например, рыбалка напротив Кремля — как на пейзажах Федора Алексеева переустройства московских набережных так и остались мечтой.

Например, рыбалка напротив Кремля — как на пейзажах Федора Алексеева переустройства московских набережных так и остались мечтой.

— У нас есть два проекта для Москвы, которые особенно нуждаются в заботе и продвижении. Первый — «Москва-река» — находится на попечении главного архитектора, и мы всей командой ждем, когда город обратит на него внимание как на консолидирующий общество проект. В любом случае он рассчитан на следующие 50 лет и должен будет двигаться сам — и городом, и горожанами. Сейчас мы планируем запустить общественную кампанию по очистке воды в реке, и такие вещи обязательно будут продвигать идею. Проекты по реке уже в работе: где-то все же удалось отодвинуть транспорт, где-то — найти место для придуманных нами Портов будущего.

Второй сюжет — «Дворулица» — это идея превращения всей Москвы в проницаемое и связанное публичное пространство, использующее потенциал открытого советского города-суперпарка.

Я вообще согласен с Ильей Ценципером, который когда-то определял для «Стрелки» понимание проекта в духе греческой философии и понятия логоса: проект должен сам себя воплощать. Он путешествует сквозь время и включает в себя все, что ему нужно, чтобы обрести жизнь. Но мы тоже не бездействуем: хотим применять все приемы для пропаганды и продвижения. Для бюро такие новые истории даже интереснее: в них мы чувствуем себя горожанами и перестаем быть архитекторами в услужении у власти и денег.

— А ваше участие в разработке будущего ЗИЛа — такой же гражданский проект?

— Скорее коммерческий: сначала мы его делали на гражданских основаниях, но сейчас он превратился в рабочий эксперимент. У территории скопилось много долгов, и попытка разобраться с ними привела к повышению плотности, которую мы пытаемся превратить в качественное городское пространство и придумываем несколько новых решений для Москвы: встраиваем в него систему пассивных улиц, где нет автомобильного движения, обустраиваем парк, бульвар и набережные. Тут мы выступаем в основном как кураторы, чтобы привлечь качественных западных и российских архитекторов. Уже весной здесь откроется парк по проекту Джерри Ван Эйка, основателя студии Melk, рядом будут стоять два девятиэтажных дома от Бродского и Уткина, свой первый дом построит Алексей Козырь.

— С набережными вы не рассчитывали на мгновенное воплощение, но вы также участвовали в разработке жилья в проекте реновации (материалы будут публично обнародованы 26 ноября — прим.ред). Эти дома будут построены?

— Для нас в этом случае главное не выиграть — мы не для этого участвуем. Мы решили быть со своим городом в этой ситуации, даже понимая, что тема во многом неоднозначная и рассчитана на слишком длинную перспективу. Но он все равно попробует воплотиться в жизнь — с нами или без нас. Жилой фонд в его современном состоянии не вдохновляет, и попытки заменить его не прекратятся. Мы посчитали, что предложить наши компетенции и подвести под него теоретическую базу — наш долг перед Москвой. Кроме того, для нас это попытка продвинуть наше исследование «Дворулица», с помощью которого мы боремся с черно-белым восприятием города: что есть либо плохие микрорайоны, либо хороший центр. Необязательно наш конкретный проект будет воплощен в жизнь, но теория может повлиять на городских планировщиков, и обращаться к ним сегодня, может быть, разумнее, чем потом к строителям, которые имеют такое же понимание о качестве, как рыба о том, что такое горы. Какие претензии тогда к рыбе мы сможем предъявить? Все наши разговоры о качестве среды — ничто, пока рабочие не смогут ровно положить два куска гранита.

— Ваши исследования — это получается политическое действие, попытка изменить мир?

— Абсолютно. Из исследований рождается понимание — как когда-то было с общественным пространством. Пока не продвинешь в общество простые лозунги вроде «Откроем Кремль», который мы провозгласили когда-то с «Большим городом», ничего не произойдет.

— Кремль между тем остается закрытым.

— Ну вот Собчак обещала, когда станет президентом, то первое, что она сделает, — откроет Кремль. Я честно скажу: не собираюсь за нее голосовать, хотя получается, что она в этом смысле почти мой кандидат.

— Давайте тогда закончим на политической ноте. Вот была Москва сталинская, хрущевская, брежневская и лужковская, в конце концов. Что из себя представляет Москва собянинская или кузнецовская?

— Чтобы разобраться с этим, нужно, чтобы эта команда ушла и прошло время: для понимания необходимы дистанция и пространство для критики. Кстати, интересно, что с приходом Лужкова начиналась эпоха мэров, которые формируют город: до того стиль города определялся по имени руководителя страны. А Москва собянинская — уже точно парки, улицы и транспорт. Но говоря о происходящем, неизбежно приходится отмечать две стороны. С одной стороны, городские чиновники быстро учатся — трудно недооценить то, что делается для транспорта. С другой, провалилась идея Большой Москвы — попытка вывести чиновников и освободить центр. Да, происходит важная работа по благоустройству и очищению картинки. С другой стороны, качество проектов школ и детских садов по-прежнему никому не интересно. Где вообще городская архитектура? Складывается ощущение, что мы живем в эпоху инфраструктуры. А архитектура и ее качество по-прежнему остаются вне городского и общественного интереса. И в этих обстоятельствах мы можем только спрашивать себя, что может сделать каждый из нас.