Чем занимается: политический активист

Куда уехал: в Вильнюс, Литва

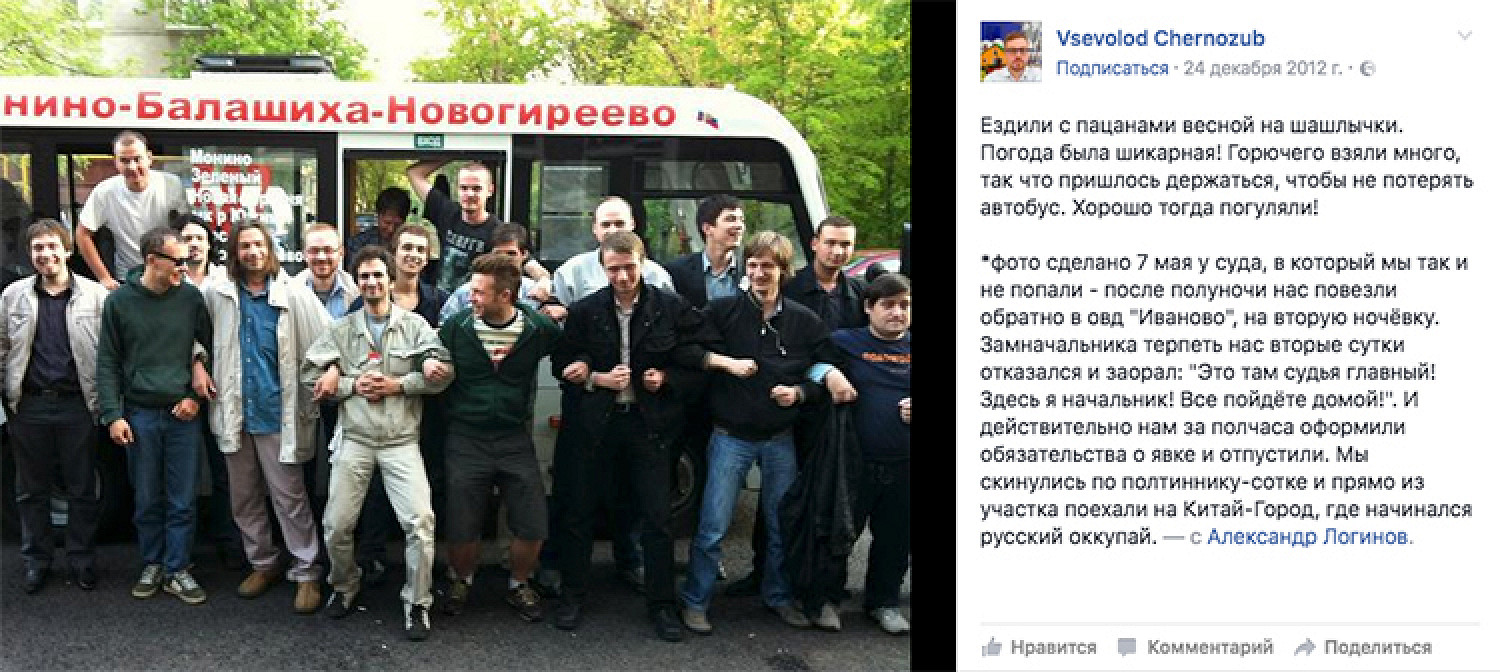

До отъезда я много лет занимался политическим активизмом — еще до всех массовых протестов. Уехал в начале 2013 года из-за «болотного дела». Сначала стали брать людей из круга старых активистов, потом всплыл документ, в котором фигурировала и моя фамилия… В общем, я понял, что пора, и уехал на Украину. Сначала просто отсидеться — дело было вскоре после Химкинского процесса, который прекратили. Решили, что и с «болотным делом» так будет, но летом срок давности по нему продлили до 10 лет. На Украине тоже вскоре стало нервно, за всеми следили — я перебрался в Литву, где еще с советских времен активное правозащитное движение.

С Украины, едва получив документы, люди уезжали кто куда — кто-то в Чехию, кто-то в Канаду и США: там процесс приема беженцев хорошо отлажен. Но большинство активистов не хотят ехать далеко, потому что надеются поддерживать контакты со своим сообществом и с родственниками. Сейчас я живу по паспорту политического беженца ООН, что равносильно постоянному виду на жительство в Литве. Я могу с ним свободно перемещаться по Евросоюзу. Вслед за мной приехала и жена, и уже в Литве у нас родился ребенок.

О работе — по призванию и по профессии

В России у правозащитников или политических активистов нет права на призвание. То есть человек, который хочет реализоваться в сфере политической или общественной деятельности, просто не может этого сделать. Никто даже не понимает, что это вообще за профессия. Здесь, в Литве, продолжаю заниматься активистской деятельностью, насколько это возможно. Мы организуем в Вильнюсе встречи, фотовыставки, какие-то акции. В Литве живет много людей, покинувших Россию в последние 3–5 лет. Часть из них имеют официальный статус беженцев, в том числе много активистов ЛГБТ-движения. Но большинство приехали как бизнес-эмигранты, то есть зарегистрировали компании, вложили деньги и получили ВНЖ. Хотя по большому счету они тоже ехали из-за политического климата — например, не хотели, чтобы их детям в школе вбивали в голову православные догматы.

Когда человек уезжает в запланированную эмиграцию, допустим, получать PhD по политологии в каком-нибудь западном университете, стажироваться в Reuters или в Amnesty International, — конечно, могут возникнуть проблемы с адаптацией. Но это как когда новые ботинки чуть-чуть жмут. Разносил — и ты первый парень на деревне. Совсем другое дело, когда уезжаешь экстренно. Я-то хоть чемодан успел собрать, но все равно уехал из довольно нервной ситуации. А здесь, в Вильнюсе, много активистов из Краснодарского края, которые приезжали в одной легкой куртке в холода, без денег, без вещей. Кто-то, если он не из тусовки активистов и не знает, куда обращаться, живет в так называемом центре регистрации иностранцев, по сути — лагерь для беженцев на границе с Белоруссией. Это бывшая воинская часть, выглядит со стороны довольно жутко. Такой человек никогда не знает, чем он будет заниматься. Происходит деклассирование — все мы помним, как сотрудники НИИ в советские времена водили такси в Нью-Йорке.

Я, когда только приехал, тоже занимался поденщиной. Такси я не могу водить, у меня слабое зрение, но я расшифровывал записи фокус-групп — по 8–9 часов в день, пока не заломит спину и глаза не начнут болеть. Потом знакомая из Москвы предложила мне место редактора сайта, сейчас этим и занимаюсь. Можно получать небольшую материальную помощь под разного рода проекты от европейских организаций и фондов: например, мы иногда привозим в Вильнюс спикеров при поддержке одного немецкого фонда. ЛГБТ-активисты часто ведут небольшие сайты, посвященные своему региону или сообществу. Я сам, помимо работы редактором, иногда выступаю политическим консультантом, просто чтобы форму не терять, но это трудно воспринимать как работу — тут другой язык, другой контекст.

Многие, конечно, отходят от общественной деятельности. Некоторым так и не удается найти работу — например, в Вильнюсе все знают историю Ирины Калмыковой, на которую завели уголовное дело за три одиночных пикета. Она бежала на попутках через Белоруссию с сыном, в России осталась ее дочь, и дочь умерла. Все эти бегства, переезды, преследования подорвали ее здоровье, а она зарабатывала на жизнь физическим трудом. Сейчас она фактически бедствует, поскольку больше не может работать, — до этого подрабатывала уборщицей.

Я стараюсь интересоваться тем, что происходит в Литве. Часто так бывает: люди, которые живут в России и никогда никуда не выезжали больше чем на две недели, всем рассказывают, как важно эмигранту интегрироваться, смеются над Брайтон-Бич. А потом переезжают и превращаются в тех самых эмигрантов, которых сами презирали. Они чувствуют себя в стране временными поселенцами, сидят целыми днями в русском фейсбуке — бессмысленном и беспощадном, как Первый канал, — не учат местные языки.

О разнице в быту

Мой ребенок ходит в литовский детский сад. Это, кстати, частный садик, потому что здесь существует система записи — поскольку Вильнюс, как столица, оттягивает на себя большую часть населения, в государственных детских садах не хватает мест. Чтобы не было блата, в стране создали такие виртуальные очереди, и первое время те дети, которых не успели записать сильно заранее, ходят в частный садик. Часть стоимости, примерно 25%, компенсирует мэрия.

Вообще в бытовом смысле жизнь здесь намного более комфортная, чем в Москве. Я вожу ребенка в садик пешком, или мы доезжаем на «Убере» за пять минут и пару евро. Живем совсем рядом с историческим центром, а не в каком-нибудь спальном районе — в Москве-то я жил в Бибирево. Москва — это огромные расстояния, пробки для тех, кто водит машину, отсутствие садов рядом с домом, окружающая среда очень злая по отношению к человеку. Пока доехал до работы, закипаешь ненавистью ко всем и вся, и все вокруг такие. Здесь люди более расслабленные и вежливые.

Главное, что дала мне эмиграция, — это опыт нормальности. Когда тебе не хамят бесконечно; когда ты приходишь к нотариусу, и он думает за тебя, на чем можно сэкономить, а не стремится содрать в десять раз больше; когда все соседи друг с другом здороваются и проблемы решаются сообща. Это абсолютно незаметно, когда только приезжаешь, но стоит вникнуть — и осознаешь, что все человеческие отношения здесь устроены по-другому. Например, в Литве сильное местное самоуправление: здесь есть сообщества жильцов, есть сенюнай — старосты по району, которые объединены в союз старост, союз этот общается с местными депутатами, депутаты — с мэром. Любой может прийти в мэрию и сказать: «Я придумал, как усовершенствовать городскую транспортную систему». Для этого существует специальный отдел: к тебе выходит уполномоченный и общается с тобой, записывает. У нас в доме жильцы сами организовали раздельный сбор мусора — в Вильнюсе это принято далеко не везде, но у нас живут многие, успевшие пожить в Европе. Есть коммерческая фирма, которая бесплатно этот мусор вывозит: им это выгодно, они его сдают на переработку и получают деньги.

В России привыкли, что все решается сверху, а здесь много мелких процессов — что-то решает суд, что-то местное самоуправление. Если, например, стоит красивый новый дом, а рядом какая-нибудь развалюха, ее нельзя так просто снести, прикрывшись липовыми бумажками о собственности, — потому что это частная собственность, и по закону так делать нельзя. Здесь нет этого советского, сталинского отношения, что вся жизнь должна быть организована по единой схеме. Всегда есть конкуренция и дискуссия. Скажем, владельцы частных детских садов лоббируют, чтобы компенсация от мэрии была больше. Какие-то другие группы могут требовать, чтобы компенсацию, наоборот, урезали. В общем, идет бесконечный общественный торг, и это нормально.

О жизни на пособие

Мне как беженцу первое время после официального получения статуса были положены социальные выплаты. До наплыва беженцев полагалось в районе 200 евро на человека, на семью — чуть больше 400. Теоретически пособие могли выплачивать несколько лет, с ежегодным уменьшением на 20%. Этого хватало бы на аренду квартиры. Литва, кстати, с жильем никак не помогает. За жильем надо в Финляндию, Швецию или Германию. Однако в какой-то момент политики почуяли выборы и уравняли выплаты с пособием по безработице. Это около 100 евро на человека, и получать его можно максимум год. Администратором многих социальных услуг в Литве является «Каритас», такая европейская церковная благотворительная организация типа Красного Креста. Они на аутсорсе занимаются распределением общественных благ — правительства на этом экономят большие деньги. Так вот, когда пособия срезали, «Каритас» упорно сражался с правительством и очень поддерживал беженцев — писали обращения, организовывали встречи. Меня это поразило. В России невозможно представить, чтобы соцработник или сотрудник фонда так за тебя бился.

О врачах и медицине

Система медицинского обслуживания в Европе всегда была жестче. Здесь довольно большие очереди и неудобная система записи. Но зато практически нет коррупции. Очень редко бывают случаи, когда врач посоветует лекарство от насморка не за 3 евро, а за 10, потому что ему фармацевтическая компания что-то за это пообещала. И это потолок литовской алчности. Все время медицинские услуги пытаются как-то улучшать. Сейчас хотят, как в Польше, создать систему государственных аптек при поликлиниках, где лекарства продаются без коммерческой наценки. Ну и отношение к пациентам другое: в роддоме, когда жена рожала, я с ней фактически жил четыре дня в палате. Это мы делали за личные деньги, обошлось где-то в 800–900 евро. При этом врачи все время старались за нас сэкономить на анализах и процедурах. Здесь все понимают, что роды — это важно и дорого, особенно для молодых. В Литву, кстати, постоянно приезжают рожать из Белоруссии и Украины. Но нет, гражданство младенцу не дают — за этим в Финляндию или в США. Понятно, что тебе все время напоминают, что нужно пользоваться дезинфектором и надевать шапочку и бахилы, но отношение все равно очень человечное. В России к роженицам либо не пускают, либо пускают на несколько часов в день, даже если ты заплатил жуткие тысячи долларов.

О том, как выглядит Россия из-за границы

Из-за границы ситуация в России часто воспринимается довольно инфернально, поскольку новости до нас доходят в концентрированном виде. В Москве ты сидишь в уютном офисе, общаешься с друзьями, дети растут, люди веселятся, жизнь продолжается. Но ведь при любом режиме жизнь продолжается, люди не перестают радоваться. В этом смысле эмигранту, который все еще вовлечен в жизнь на родине, непросто. Банально не с кем поделиться своей фрустрацией — знакомого литовца эти проблемы не волнуют. Многие эмигранты из-за этого концентрированного потока плохих новостей, в котором они живут, все время на взводе. Но все, кто приезжает из Москвы, рассказывают, как там культура расцветает, сколько новых постановок в театрах, как они только и делают, что бегают из Центра Мейерхольда на спектакли Серебренникова. Все самореализуются, везде выставки, поэтические чтения, книжки пишут…

О жизни в маленькой европейской стране

Географически ты тоже себя ощущаешь очень открыто. Люди здесь свободно перемещаются — пожил там, поработал сям, захотел — вернулся. Нет чувства, что ты раб пространства. Вильнюс — город трансграничный, поэтому здесь люди исторически говорят на нескольких языках. Например, бабушка, у которой я на рынке покупаю мед, сама этническая полька, свободно говорит по-русски и по-литовски и еще немножко научилась по-английски — с туристами объясняться. А вот еще в качестве анекдота из литовской жизни: я тут подслушал в одном спальном районе разговор двух, скажем так, люмпенов. Одного из них приговорили к полутора годам тюрьмы за какие-то прегрешения, и вот он рассказывал дружбану, что позвонил следователю, сказал, что у него мама заболела, и ему разрешили приехать в тюрьму через неделю.

В общем, разницу начинаешь чувствовать, когда уже проживешь какое-то время и поймешь, как работает система. Так вроде смотришь — те же магазины и одежда тех же брендов на людях, однако устройство принципиально другое. Начинаешь понимать, что обычная жизнь — не про то, что Крым отжали, кузькину мать показали или Трампа избрали, а про то, какой ширины должна быть дорога, чтобы за ней было удобно ухаживать, и сколько стоит молоко и отопление.