Однажды солнечным майским днем 2008 года моя веселая жизнь организатора вечеринок завершилась. Ежегодно мы проводили пять-шесть рейвов — от пяти до пятнадцати тысяч человек на каждом. Годам беззаветного служению электронной музыке пришел конец.

Планировал ли я будущее? Думал ли, что и в шестьдесят буду промоутером под децибелами? Нет, так далеко я не планировал. Хотя перед глазами подобный пример был — Вилльям Реттгер, отец немецкого рейва. Ему было около шестидесяти, когда он перестал вникать в подробности, но все еще являлся фронтменом одного из главных техно-лейблов в мире — Low Spirit. Вилльям был прекрасным человеком (умер в возрасте 67 лет в 2015 году — Прим. ред.), но себя в этой же роли я не представлял.

Важно рассказать, что всему этому предшествовало

Рисованием я занимался с детства. У мамы была подруга, преподавательница в художественной школе, и время от времени я ходил на ее уроки. В детстве всегда что-то отвлекает — спорт, музыка… Лет в пятнадцать я начал ходить на концерты Ленинградского рок-клуба и там познакомился с Олегом Назаровым и Маратом Муракаевым. Они были года на два старше меня и уже учились в «Серовнике» (Художественное училище им. Серова, с 1992 года — Санкт-Петербургское художественное училище им. Рериха. — Прим. ред.). Мы стали вместе проводить много времени — на рок-концертах, на открытиях и закрытиях выставок «митьков» и др.

Потом мы с Назаровым поехали на юг в компании двух девушек, тоже выпускниц «Серовника». Одна из них — Катя Жук, внучка архитектора Александра Жука (автора аэропорта Пулково и нескольких станций Петербургского метрополитена. — Прим. ред.), — преподавала. Так я оказался учеником вечерней художественной школы. Через несколько лет у меня появилось желание поступить в Академию художеств. В принципе, я был к этому готов. Натюрморты, рисунок голов и интерьеров — все это умел. Поступал в 1990-м — и провалился. В это же время Назаров вернулся из армии, и мы решили найти помещение для мастерской, чтобы жить и работать самостоятельно, независимо от родителей. Официально снять мастерскую возможности не было, поэтому мы начали присматривать себе пустующую квартиру в домах, вставших на капремонт.

Практика захвата жилплощадей с целью организации в них мастерских была в Ленинграде распространена и общепринята: сквотов в Петербурге в конце 1980-х — начале 1990-х было много. Самый известный — Пушкинская, 10. Потом — «НЧВЧ», сквот на Мойке, в доме, где сейчас находится «Кемпински», Фонтанка, 145, и другие. На улице Фурманова, еще до «Речников», были сквоты «Инженеров искусств» и «Тотального джаза». Собственно, именно с «Тотального джаза» мы с Назаровым решили брать пример. Они рисовали картины, снимали кино и играли концерты. В течение нескольких лет «Тотальный джаз» мигрировал из одного сквота в другой. Особенно запомнилось пространство на улице Декабристов, в павильоне Юсуповского дворца. Впоследствии там открыли ресторан «Дворянское гнездо».

Искать квартиру под сквот — занимательный процесс. Сначала ты оцениваешь внешнее состояние дома, смотришь, есть ли по вечерам в нем темные окна, пыльные ли они, грязные ли. В то время таких квартир было много: расселения длились подолгу. Вся госсистема была разорена, ломалась. Процесс мог прерываться на середине: половина жильцов успевала съехать, половина оставалась. С кем договариваться о возможности заселения в пустующие квартиры, как это оформлять, было непонятно. Поэтому большинство сквотеров просто врезали свои замки, а потом выстраивали отношения с дворниками, представителями ЖСК, местными милиционерами. Так мы с Назаровым и поступили, обнаружив в доме в Свечном переулке несколько пустующих помещений. Сначала мы захватили трехкомнатную квартиру — не очень большую. А потом, уже пожив какое-то время, присмотрели квартиру побольше — 300-метровую, в которой после сноса коммунальных перегородок обнаружились три 50-метровых зала. И вот там мы чувствовали себя королями.

Но повадилась к нам ходить какая-то комиссия из местного исполкома — грозились выселить. Мы понятия не имели, что делать, и кто-то посоветовал: выступите на сессии районного совета. И я выступил с речью: мы бедные художники, нас хотят прогнать, а мы никому не мешаем, потому что помещения все равно пустуют. Мне было двадцать лет, и вероятно, депутаты умилились. После заседания к нам подошел один из них и сказал, что у него есть знакомый бизнесмен с очень разносторонними интересами, который хочет заниматься современным искусством.

Мы познакомились с этим бизнесменом

Выяснилось, что у него действительно было такое стремление, но с чего начать, он не имел никакого представления. 1990-е были эрой дилетантов — появлялись новые профессии, в которых никто ничего не смыслил. В общем, мы заключили с бизнесменом договор о том, что продаем картины только через него, за что он арендует для нас мастерскую и даже выплачивает некое пособие в случае, если в каком-то месяце ни одной картинки продать не удастся. И даже однажды такое пособие выплатил.

Однако все быстро кончилось. Бизнес нашего знакомого стал разваливаться — видно, он никак не мог найти общего языка со стремительно набирающими силу криминальными структурами. Бизнесмен потерял офис, захотел переехать к нам, чему мы не были рады. При этом он был достаточно деликатным человеком, и для начала вселил к нам в мастерскую секретаршу, которой, к слову, новое место работы и вечеринки очень понравились, а сам появлялся редко. Потом он и вовсе исчез. Мастерская осталась, и мы продолжали в ней счастливо жить до полного расселения дома.

Творческая группа, в которую помимо меня и Назарова входил художник Саша Штейн, называлась «Солнечные зайчики». Мы с Олегом рисовали флуоресцентными красками, экспериментировали с неоном, Саша занимался графикой и конструировал объекты из металла. У него был талант, он мог, начав в одной точке, разрисовать любое пространство. Так он поступил с Молодежным центром на Васильевском острове, где потом появился клуб «Там-Там», — в нем Штейн разрисовал все стены и потолки черным фломастером. Потом случился пожар, и все Сашины фрески погибли. Один из залов в «Тоннеле» тоже был им расписан.

Денис Одинг с картиной «В открытом космосе», начало 1990-х

Денис Одинг и Олег Назаров на фоне картины «Dead Dromedary», начало 1990-х

Электрический пес, 1992. Холст, акрил

Головокружение, 1992. Холст, акрил

Acid Fishes, 1993. Холст, акрил

Трудно сказать, когда начался конфликт между живописью и вечеринками

Помнится, как-то в мастерскую пришел мой приятель из джазового колледжа с виниловыми пластинками и поставил электронную музыку. Мы были поражены — ничего подобного никто из нас до этого не слышал (на Фонтанку, 145, где Леха Хаас и Миша Воронцов с начала 1990-го уже проводили вечеринки с электроникой, мы начали ходить позже).

Вообще, в Петербург вся эта история пришла с разных сторон. Во-первых, Сергей Курехин и «Популярная механика», в которую кто только не входил, много гастролировали и, в частности, в 1987 году выступали в Риге на фестивале, где познакомились с Вилльямом Реттгером и всей его берлинской компанией. Курехин, всегда открытый всему новому, сразу записал совместную пластинку «Westbam meets Eastbam», а Георгий Гурьянов, барабанщик группы «Кино», наладил дружеский мост между Петербургом и Берлином. В Риге жил Янис Крауклис, первый виниловый диск-жокей в СССР. «Новые художники» — Тимур Новиков, Олег Котельников Андрей Хлобыстин и др. — на фоне общего интереса к советскому искусству много ездили с выставками за границу, в частности, в Нью-Йорк, там попали в клубы, где электронная музыка уже звучала. Естественно, они хотели проводить время похожим образом и у себя дома.

Мне тоже захотелось заниматься чем-то подобным. В какой-то момент — примерно в 1992-м — общество стало резко «капитализироваться», и тех денег, что удавалось заработать редкими художественными заказами и продажей картин, стало не хватать. Самым очевидным источником дохода были вечеринки. Какое-то время у меня получалось совмещать одно с другим. Я продолжал учиться у профессора кафедры рисунка Александра Павловича Зайцева (профессора кафедры рисунка Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. — Прим. ред.) и делать какие-то самостоятельные работы. Периодически уезжал в Германию, в Нюрнберг, и немецкие друзья-знакомые заказывали картины за небольшие деньги. В 1995-м в очередной раз я прибыл в Германию, получил заказ на пять работ и несколько тысяч марок в качестве аванса, но понял, что не могу. Не было ни идей, ни сил, ни желания что-либо рисовать. Я вернул деньги.

Я похоронил себя как художника — остались только вечеринки

Мы с Назаровым решили открыть клуб. Причем клуб в бункере, чтобы можно было устраивать рейвы и не мешать при этом окружающим. Пересмотрели кучу всяких подвалов и по рекомендации моего старшего брата нашли в центре города бункер, владельцем которого был военный завод. Это была не самая простая история. На помещение претендовали разные структуры: одни хотели построить над ним торговый центр, другие — медицинский. Довольно долго пришлось ждать, пока все эти потенциальные партнеры передумают. В конце концов, удалось договориться с заводом об аренде. При этом мы были никакие не бизнесмены, а неуверенные в себе молодые люди, считающие себя художниками. Нам казалось, что одни мы не справимся.

Так в будущем клубе «Тоннель» появились братья Хаас, уже сделавшие клуб на Фонтаке, 145, и имевшие какой-никакой опыт, а также звук, вертушки и лазер. Но денег у них тоже не было. В итоге основным инвестором «Тоннеля» стал наш приятель, петербургский экспат. Мы тогда у всех знакомых спрашивали: не хотите ли стать акционером клуба? Спросили и у него. Он продал свою машину в Сан-Диего и отдал нам деньги. Две тысячи долларов — по тем временам гигантское состояние, которого нам хватило лишь на минималистичный ремонт. Стены мы покрасили в черный цвет, трубу под потолком в флуоресцентный красный (краску купили в железнодорожном депо; такую до сих пор используют для электровозов). Металлическую барную стойку и стулья изготовили на производстве у отца Назарова. Решетка для диджейской досталась нам от перестраивающей свою студию модельера Татьяны Парфеновой.

Основной дизайн уже был в этом бункере — внешнем командном пункте управления военного завода, сделанном на случай чрезвычайных ситуаций. Это были громадные железные резервуары для запасов воды, толстенные металлические двери, имеющие возможность герметично закрываться с помощью специальных вентилей. В туалете мы накрасили ромашек. Там приходилось стоять, согнувшись в три погибели, высота потолков не более 1,6 метра. Использовали местную наглядную агитацию гражданской обороны, что следует делать в тех или иных случаях во время ядерной войны.

Фестиваль Mayday, 2006 год. Здесь и далее: фотографии с мероприятий, организованных компанией «Контрфорс»

«Восточный удар», 2006 г., 15000 человек. Последний «Восточный удар» в истории. В 2007 года компания «Контрфорс» официально перестала заниматься организацией вечеринок. Маша Малос вышла замуж за музыкального продюсера и музыканта группы «Сегодня ночью» Олега Баранова и родила дочь, Миша Воронцов стал просто диджеем, Денис Одинг вернулся в искусство

Mayday, 2006 год. Выступали Пол ван Дайк, Крис Либинг, Members of Mayday, Lexy & K-Paul, Энтони Ротер

Рейв Soundtropolis в «Ленэкспо», 2007 год. Более 6000 человек. Приглашенные музыканты: Felix Da Housecat, Tokadisco, Freestylers, John B. В программе также принимали участие «Речники» со своими «Сатурналиями», традиционно используя огнеметы

«Восточный удар. Джедаи», 2002 год. На мероприятии побывало порядка 10000 человек, это жирные годы массового рейва

Когда мы только начинали делать вечеринки на Свечном, а затем в «Тоннеле» нами двигал огромный энтузиазм. Новая музыка, новые формы поведения, фильм «Жидкое небо» Славы Цукермана… До открытия «Тоннеля» мне по ночам снилось, как все будет здорово, каким красивым будет свет, лазеры. В действительности же после открытия мы оказались в серьезнейшей криминогенной среде.

Порой было просто страшно идти в клуб — настолько неприятные люди там околачивались. Хуже всех вели себя те, кто, казалось бы, должен был нас защищать: десятки бойцов низшего звена в спортивных костюмах распугали всех наших друзей, знакомых и других приличных людей. Они ходили с холодным и огнестрельным оружием, били и грабили посетителей — в том числе девушек. Милиция при этом вела себя так, будто ничего не происходит, — просто не вмешивалась. Сначала мы пытались самостоятельно решить проблему, но все чуть было не закончилось совсем плохо — только после этого у нас хватило смелости пожаловаться старшим, боссам, и те запретили своему «пушечному мясу» появляться в клубе.

В 1995 году Андрей Хаас внезапно спровоцировал конфликт. В то время это была распространенная ситуация: лучшие друзья вдруг начинали ссориться с привлечением третьих сторон. Ничем хорошим такие ситуации, как правило, не заканчивались: те самые третьи стороны расчехляли и тех и других. В общем, не дожидаясь развития событий, мы с Олегом решили уйти из «Тоннеля» — без раздела имущества, просто подарили клуб бывшим друзьям, — и сделали «Контрфорс», компанию по производству вечеринок. Потом Олег уехал на несколько месяцев в Германию, и его в команде подсидели Миша Воронцов и Маша Малос.

У нас было четкое стремление все время увеличивать масштаб

С «Контрфорсом» сначала мы делали вечеринки на пятьсот человек, потом на тысячу, потом на пять тысяч, потом на десять, потом на пятнадцать. И так далее. Хотя — стоп — никакого «так далее» не было. На отметке в пятнадцать тысяч мы как раз остановились. Это был золотой век коммерческих рейвов — 2003–2006 годы, когда все получалось. И каждый следующий Mayday бил рекорды посещаемости предыдущего.

Что касается вечеринок на «Фортах», то тут необходимо пояснить. Сама идея проведения рейва на форте «Александр» витала в воздухе Петербурга с начала 1990-х. Но Кронштадт до 1996 года был закрытой военно-морской базой, и обычный человек, не имеющий спецпропуска, попасть туда не мог. И только когда сняли пограничный режим, мечта стала реальностью. В 2000-м мы с художником Мишей Бархиным выбирали, где провести вечеринку — на форте «Александр» или в Константиновском дворце в Стрельне, который тогда стоял в руинах. Выбор пал на форт.

Четвертые по счету «Форты» пришлись на день 300-летия Петербурга в 2003 году. Мы очень надеялись на городское финансирование, но как выяснилось, абсолютно зря. В этот день в городе гостили главы сорока разных государств. Петербург был закошмарен. Для обычных людей закрыли аэропорт, Московский вокзал. Иностранные диджеи, которых мы ждали, не могли до нас добраться, и мы придумывали обходные пути через Хельсинки.

Фестиваль был двухдневный: первый день на форте «Шанц», был жуткий холод, второй на «Александре». При этом была закрыта вся навигация в целях безопасности многочисленных президентов, гостящих в Петербурге. Каким-то чудом мы все сделали, но миллион проблем и сложностей привели к гигантскому финансовому минусу и навсегда отбили у нас охоту заниматься «Фортами».

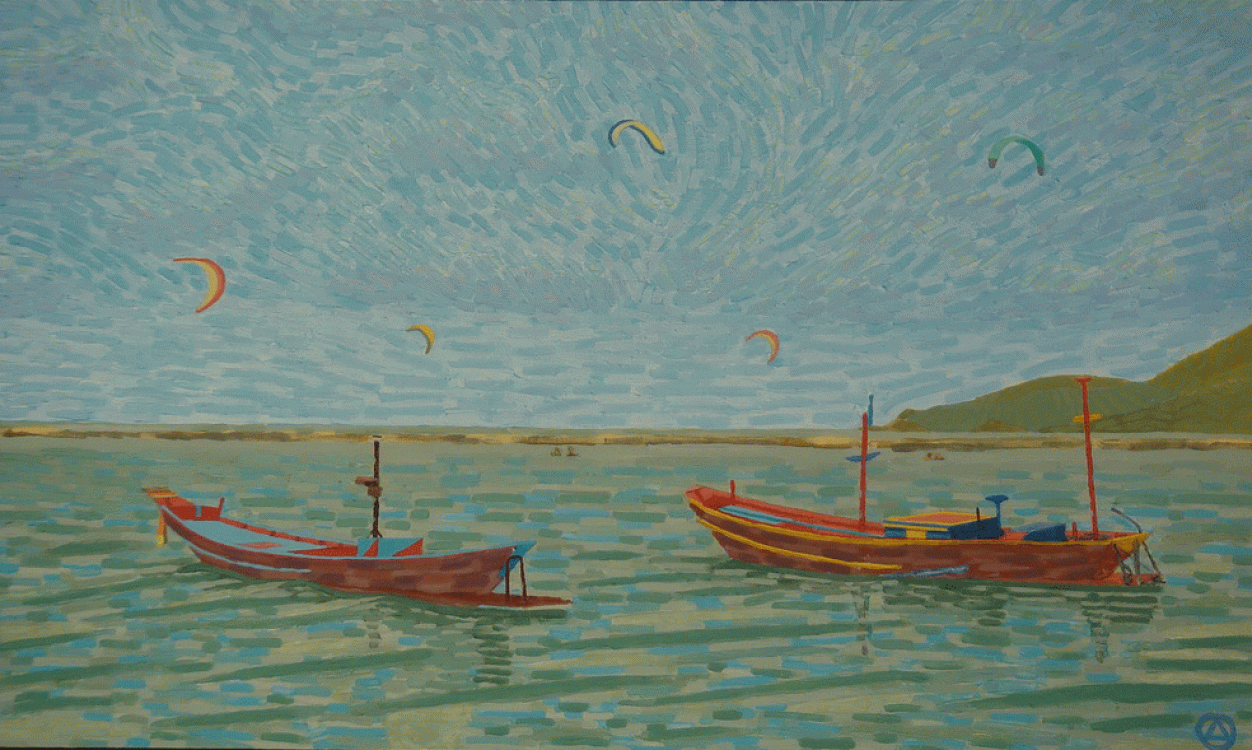

Боракай, 2008. Холст, акрил. Здесь и далее: работы Дениса Одинга

Фанта, 2010. Холст, акрил

Одиночество, 2010. Бумага, пастель

Атлантический фронт, 2014. Холст, акрил

Тренер, 2011. Холст, акрил

Маяк в Каче, 2011. Холст, акрил

Штиль, 2012. Бумага, пастель

Все лето в один день, 2012. Бумага, акрил

Викинг Лайн, 2013. Бумага, пастель

И грянул гром, 2013. Бумага, пастель

Колесница Суль, 2013. Бумага, пастель

Атлантический фронт, 2014. Холст, акрил

Ортопедический пляж, 2014. Холст, акрил

Перекресток, 2015. Холст, масло

На уход из рейва меня сподвигло несколько факторов. Во-первых, был потерян интерес. По крайней мере — у меня. Все движение выродилось в обыкновенную коммерческую историю, а деньги можно ведь и другими способами зарабатывать. Во-вторых, мои друзья, наша компания — Миша Воронцов, Маша Малос, — мы смертельно друг другу надоели. Ко всему этому еще добавились запреты властей (в 2007 году Матвиенко начала бороться с музыкальными фестивалями, относя их к событиям, способствующим распространению наркотиков. — Прим. ред.), и стали необходимостью визиты в Смольный, где нужно было объяснять двадцати с лишним негативно настроенным людям — как правило, в погонах, — что ты ничем не торгуешь, и все это ради музыки. После таких визитов чувствовалось одно — опустошение.

Жизнь вдруг оказалась лишенной всякого смысла

Непонятно было, зачем просыпаться по утрам. При этом, скажем так, здоровье позволяло жить дальше. Помню, как я взял лист бумаги и выписал с левой стороны, чем я хотел бы заниматься, а с правой — то, чем мог. Пересечений оказалось всего несколько. Стало ясно, что необходимо многому учиться. Я поступил в Институт Герцена на психологию — и закончил его. А в 2008-м потихоньку снова начал рисовать. Сначала акрилом, а потом вдруг нашлась пастель, подаренная Назаровым пятнадцать лет назад. Стал делать пастели — сначала маленькие, затем побольше, как получается.

В 2011 году у меня случилась первая поездка в Норвегию и серия пастелей. В 2012-м — вторая поездка и серия «Мидгард». А в 2013 году я вступил в Союз художников России. Пастель трудно использовать в масштабных произведениях. Акрил — так всегда казалось — современный, долговечный, хоть и не проверенный временем. В работе маслом, как выяснилось, больше возможностей: можно красить, прямо попадая в цвет, делать мягкие переходы из одного тона в другой, исправления по ходу, лессировки. И в том, что масло блестит, есть определенные плюсы. В общем, масло прекрасный материал. В 2013 году я впервые побывал в Португалии: впечатлила природа, скалистые берега Атлантики. Пять работ, выполненные по впечатлениям от этой поездки, стали началом представленной на выставке в Москве серии. В дальнейшем я перешел на масло и сделал повторы некоторых норвежских работ.

Откуда взялась сама идея выставки в Москве?

Это ведь в Петербурге я какой-никакой герой, а здесь меня никто не знает. Были сомнения — имеет ли смысл устраивать ее именно здесь, в винном магазине, или нет. Но оказалось, что буквально в соседнем переулке находится моя альма-матер: дом, в котором жил мой прапрадед Альберт Герман. Германский подданный, он в середине XIX века решил искать лучшей жизни в России. Работал фотографом-дагеротипистом, в Германии, видимо, таких было много, а в России мало. Ехал он каким-то очень витиеватым путем — через Эстляндию и Смоленск, — а когда доехал до Москвы, то купил дом в Большом Афанасьевском переулке, который спустя много времени стали называть «Домом Станкевича». И пару лет им владел, успев родить в нем моего прадеда Альберта Германа-младшего. Потом они уехали сначала в Ярославль, оттуда в Ржев, и везде открывали фотоателье. В Ржеве мой прадед встретил мою прабабушку Генриэтту Столтенберг — немку, живущую в Петербурге, но это уже история, к Москве отношения не имеющая.

Теперь я работаю в компании, которая занимается лазерным шоу и лазерной анимацией. Когда-то, еще живя на Свечном, я познакомился с лазерщиком Гошей Копыловым. Он был прекрасным художником и ставил лазеры на вечеринках в «Планетарии», в «Тоннеле», на всех вечеринках 1990–1995 годов. Его лазеры были с водяным охлаждением — их нужно было подключать к проточной водопроводной системе. Контроллеры для управления тогда еще не изобрели, пользовались так называемыми лазерными столами, которые представляли собой множество призм, зеркал, дифракционных решеток. Гоша не ленился развешивать по залам зеркала, а затем точно попадал в них лучами. У него получались совершенно фантастические эффекты. К сожалению, Гоша не дожил до расцвета производства оборудования. Теперь-то лазер для шоу выглядит как небольшой чемодан, охлаждается воздухом и может быть установлен везде, где есть электричество.