— На своей лекции в «Стрелке» вы объявили, что в рамках программы «Моя улица» прорабатываете участок Садового, который будут реконструировать в следующем году. Никаких визуализаций вы не показали. Может, поделитесь хоть какими-то подробностями — дайте спойлер!

— Это довольно сложное место с рассекающей его магистралью. Пока мы только представили проект, а строить его начнут в следующем году. Подробности могу рассказать такие: мы работаем с цветом и со светом. Для нас это важно, потому что наше бюро приехало с севера, где свет играет огромную роль.

— Что вообще думаете про всеобъемлющую пешеходизацию Москвы? Некоторые считают, что благоустройство убивает идентичность города: все становится одинаковым, как в торговом центре.

— Я могу понять эту претензию. Но получают ли улицы свой характер в этом изобилии транспорта и асфальта? Мне так не кажется. Если уникальность этих мест настолько связана с инфраструктурой, то, может быть, им как раз нужна новая идентичность. Работа с разными архитектурными и дизайнерскими бюро тоже помогает ее создавать.

Идея переделки Таймс-сквер, предложенная Snøhetta, была в том, чтобы перегородить кусок площади и сделать его полностью пешеходным. Конечно же, с машинами на соседних улицах в результате случился коллапс

Сам Гринвуд признается, что все не так идиллически, как на картинке: с проектом ковыряются вот уже три года, чем жители заметно возмущаются. А еще тут засели попрошайки, иногда пляшут голые бразильянки и ковбои — их Гринвуд тоже, кстати, показывает в лекциях

Вообще, главная площадь Нью-Йорка (а может, и мира) с трудом поддается переделке. Деревья, например, как на нашей Тверской, посадить было просто нереально. Поэтому архитекторы обошлись мощением и легкими интервенциями вроде лавочек

— Реконструкция вызывает недовольство во всех городах. И вот ваш проект Таймс-сквер много обсуждали в критическом ключе. Как вы думаете, при больших перестройках города негативная реакция жителей неибежна?

— Да. Люди жалуются по разумным причинам: им причиняют неудобство, они начинают опаздывать. С другой стороны, жалобы — тоже участие в проекте, а когда люди участвуют в проекте — это всегда неплохо. Город — такая большая штука, что только микроскопические изменения никому не навредят. Таймс-сквер переделывать начали три года назад, и там по-прежнему много хаоса. В этом году, я надеюсь, все закончится. А с городами, мне кажется, так будет вечно: все должно стать немного хуже, перед тем как стать лучше.

— Вы чувствуете себя доктором, который лечит города? Я имею в виду всю вот эту вашу риторику: сначала надо сделать больно, чтобы вылечить. И если так, то ваша работа — это что: хирургия, психотерапия, массаж?

— Возможно, даже плацебо.

— Расскажите про свои секреты работы с зимним климатом? На крыше здания оперы, которое вы построили в Осло, ловят рыбу и выгуливают собак зимой, а Москва в морозы впадает в какой-то коллапс. Что вы знаете о холоде, чего не знаем мы?

— Может быть, в Осло и не бывает так холодно, как в Москве. Хотя у нас все же зимой нежарко и очень, очень темно — намного темнее, чем у вас. Это естественный ход вещей, его не изменить. Что касается оперы, то она стала для города важным пространством, куда люди отправляются специально. Во-первых, мы его осветили так, что в темные дни там хорошо. Знаете, на крыше нет ничего — ни кафе, ни киосков с сосисками, мы не стали делать городскую площадь специально. То есть мы и не пытались создать такое место, куда приходят в солнечный день ради чашки кофе. Мы придумали другое приключение, которое бы напоминало о прогулке на природе — в холмах или лесах. Опера расположена немного на отшибе, у воды, и с нее открывается прекрасный вид на Осло и воду. Всем нравится это испытание — взобраться на высокий холм, оказаться на его вершине.

Здание Александрийской библиотеки сделало бюро Snøhetta знаменитым. Сам Гринвуд удивляется, почему выбрали именно их: тогда архитекторы были совсем молодыми, носили длинные волосы и дырявые джинсы

Причудливые символы на огромной гранитной стене (6000 м2) мастера выбивали вручную — это оммаж норвежским традициям резьбы по камню. Дизайн придумали двое художников — Йорунн Саннес и Кристиан Блистад

Чтобы солнечный свет наносил книгам вреда поменьше, наклонный фасад обращен на север

Читальный зал на 2000 человек занимает почти половину здания под наклонной крышей

— Как думаете, когда-нибудь Москва сможет казаться такой же уютной и приятной, как Осло? Что нам нужно, чтобы попадать в рейтинги лучших городов для жизни?

— Москва никогда не может стать Осло, а Осло никогда не сможет быть Москвой. Москва намного больше, да и природа у вас плоская, а у нас кругом холмы. У вас красивая река, у нас вода тоже есть, но она другая. Москва — концентрический город, и Осло когда-то был таким, а теперь нет — стал сильно расползаться за пределы центра. Думаю, Москву нельзя сравнить ни с каким городом — особенно с Нью-Йорком. Нью Йорк — про природную среду, реки и острова, топологию. Вы говорите, что Москва ни разу не была в рейтинге лучших городов, и я не думаю, что вы когда-нибудь там окажетесь: вы трудноватое место для жизни в смысле трафика, улиц, города в целом. Cреда у вас, как ни крути, достаточно брутальна.

— Вы думаете, Москва — романтичный город?

— Каждый город может показаться романтичным — и я таким вижу Москву. Особенно мне нравится ваша жизнь во дворах — вот это чудесное устройство маленьких пространств, что скрываются за большими улицами. Их можно назвать интимными и романтичными. Секрет классного города в том, чтобы заботиться о небольших пространствах, культивировать переулки и улочки, маленькие площади и скверы. Тогда и жить станет приятно.

— Простите за глупый вопрос: это потому что люди — маленькие? Они несоизмеримо меньше городских зданий…

— У вас уже есть большие дороги и памятники, мосты и церкви. О них нужно заботиться, но, кроме этого, нужны пространства для жизни, работы, общения. Обычно это не такие большие пространства — это маленькие кафе, скверы, переулки. То, что делает город городом.

— Есть ли у вас любимое маленькое пространство? Самые личные — вроде дома и квартиры — не счет.

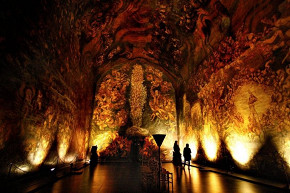

— Да мой дом бы и не оказался в списке. Есть одно маленькое место в Осло, которое я очень люблю, — это мавзолей художника, Эманюэля Вигеланда. Такое секретное место Мавзолей Вигеланда (Tomba Emanuel) — главное произведение художника, гораздо менее известного, чем его брат Густав (у него в Осло целый парк). Представляет собой небольшое здание без окон, похожее на церковь, украшенное фреской на тему любви, жизни и смерти. В помещении удивительная акустика, там выступают самые разные артисты — от мастеров горлового пения до скандинавских металлистов , о котором мало кто знает и там даже негде присесть, просто здорово там находиться.

Мавзолей Вигеланда (Tomba Emanuel) — главное произведение художника, гораздо менее известного, чем его брат Густав (у него в Осло целый парк). Представляет собой небольшое здание без окон, похожее на церковь, украшенное фреской на тему любви, жизни и смерти. В помещении удивительная акустика, там выступают самые разные артисты — от мастеров горлового пения до скандинавских металлистов , о котором мало кто знает и там даже негде присесть, просто здорово там находиться.

Дом Сваровски в Австрии Snøhetta переделала в 2015 году. Это кафе, будто бы встроенное в ландшафт. В стены инкрустированы кристаллы Саровски — в результате преломления света получается удивительное зрелище

Эта 20-метровая башня фактически приспособлена для детских игр. Чего тут только нет, от огромного батута до 14-метровой сетки, по которй можно карабкаться

Крыша — площадка под открытым небом, где архитекторы не хотели придумывать никаких специальных развлечений, а дать детям полную свободу

Вот, собственно, батут — игра является ключевым понятием для Snøhetta

— В «Стрелке» вы говорили о том, что здание у Snøhetta обычно не мимикрирует под ландшафт, но противопоставляет себя ему. Вы думаете, в Москве так много высоких зданий, потому что она плоская?

— На самом деле я хотел сказать немного другую вещь — многие наши здания становятся ландшафтом, люди не обязательно думают о них как о зданиях с дверьми и окнами, а скорее считают их просто пространствами, где здорово находиться. А ваши высотки… Больше вам их точно не нужно, их уже много. Памятник может быть и не большим.

— А что делает памятник памятником, кстати?

— Я думаю, все памятники — про воспоминания и память. Опыт. Это такие пространства, где ты был когда-то и что-то почувствовал: хорошее время, плохое время.

— Вы рассказывали, что когда приехали в Осло из Великобритании, то все было закрыто по воскресеньям, а теперь город стал другим, оживился. Изменения важнее памяти?

— Осло был намного меньше, не таким космополитичным. Поколение назад он и городом-то не был: часть его была покрыта лесами. А сегодня здесь уйма публичных пространств, кафе. Жители становятся горожанами в полном смысле этого слова, и наследие города также сохранилось.

Павильон «Музей 11 сентября» в Нью-Йорке. Его полупрозрачный фасад позволяет видеть мемориальную площадь

Внутри — две колонны, что сохранились от небоскребов WTC

Глядя на колонны изнутри, можно увидеть прохожих, которые заглядывают снаружи: такая вот связь времени и пространства

Кроме фасада, напоминающего драгоценный камень и причудливо отражающего город, здание хвалят за соблюдение всех экостандартов: низкое потребление энергии, повторное использование воды и так далее

— Доктрина современного урбанизма с пешеходизацией, борьбой за комфортную среду воспринимается уже как неизбежность. Это судьба?

— Я верю, что вы не можете планировать все. Это не значит, что планировать не нужно, но очень многие вещи происходят случайно. Важно, как вы реагируете на эти вещи. Нужно стараться быть подготовленным, но невозможно быть готовым ко всему. Важно, как вы реагируете, и с архитектурой все то же самое. Ею занимаются люди, а человеческое общение спланировать невозможно. Так что очень многое зависит от того, как люди общаются друг с другом и реагируют на происходящее.

— Почему архитекторы тогда всегда забывают про людей? Даже листая архитектурные журналы, можно обнаружить совершенно чистые проекты — будто все люди исчезли на земле после катастрофы. Это наследие Корбюзье и прочих модернистов?

— Да, есть старомодная идея про архитекторов в башне из слоновой кости, где они придумывают прекрасные объекты. Но я не думаю, что сегодня эта идея работает: нужно больше общаться с реальными людьми. Мы привыкли думать об архитекторе как о великом человеке; Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт действительно выдающиеся мастера, но я не думаю, что за такими архитекторами будущее.

— Вы думаете, интернет сделает эту сферу более демократичной?

— Было бы мило, если так, но я не уверен. Что я знаю точно, так это то, что люди требуют своего права участвовать в процессах, которые влияют на их жизнь. Это нельзя игнорировать.

— Но по-прежнему на процесс влияют заказчики — бизнес или государство. Ваше публичное пространство перед библиотекой в Александрии египетские власти пытались обнести забором. Вы думаете, это убило бы само понятие публичного места?

— Конечно, это была бы катастрофа — и слава богу, что этого не случилось. Мы живем в то время, когда безопасность выходит на первый план: в каждом проекте нас спрашивают, где будет ограждение и какое. Может быть, мы живем в мире, который нуждается в ограждениях. Десять лет назад такая проблема даже не стояла, а сегодня она действительно обсуждается в каждом проекте. Даже у нас, в Осло, тоже случаются взрывы.

Опера в Осло. Гринвуд гордо говорит, что раньше жители города не любили оперу, — теперь любят

Крыша представляет 30 000 камней уникальной формы, которые складываются в огромную скульптуру

Свет играет ключевую роль в городском дизайне и архитектуре северных стран, где солнце покидает города почти на всю зиму

С театра началась большая программа реконструкции гавани Осло, которая теперь станет обустроенной набережной. А зимой глыбы льда залив приносит прямо к подножию оперы, так что оно будто бы из них вырастает

— Заборы убивают публичность, но ведь безопасность — ключевая потребность человека. В чем тогда суть публичных пространств сегодня?

— Их невозможно полностью контролировать — в этом. На площадях будут случаться вещи, которые скорее вам не понравятся, — как голые бразильянки на Таймс-сквер. А если попытаешься контролировать их, то пространство перестанет быть публичным. Для архитектора это не должно стать вызовом или трудностью. Наоборот, здорово, что люди могут использовать пространство так, как мы и не думали. Если бы люди делали только то, что задумали архитекторы, стало бы страшно скучно. Все бы тогда одевались в черное.

— В советской России вообще не было неконтролируемых общественных пространств. Это еще чувствуется в Москве?

— Как только вы сказали, я понял, что это еще заметно — особенно около памятников, которые окружены заборами с одним-единственным входом. Но, как я уже сказал, помимо этого, у вас есть прекрасные дворики — и Москва может построить новую идентичность на этом.

— У вас много игровых проектов — дом Сваровски с батутами внутри. Вас раздражает серьезность в архитектуре?

— Игра — это наш манифест. Если с юмором относишься к процессу, то и здание будет не лишено жизни. Не нужно относиться к самим себе слишком серьезно, не нужно относиться к зданиям слишком серьезно. Даже в конторских домах есть место игре — мы же не строим здания для машин.

— Мне очень нравится ваш стеклянный павильон в Нью-Йорке, и местные жители тоже его любят — делают селфи без конца. Телефон с фотоаппаратом, кстати, сильно влияет на современное восприятие архитектуры. Если говорить метафорически, вы думаете, что хорошая архитектура должна показывать людям самих себя?

— Павильон играет с этой идеей прямолинейно — отражает прошлое города, его настоящее и, может быть, даже будущее. Но это свойство конкретного здания. А в общем и целом, полагаю, человеку важно увидеть самого себя в здании — в каждом пространстве должно быть место для личного. Потому что мы строим, в конце концов, для людей.