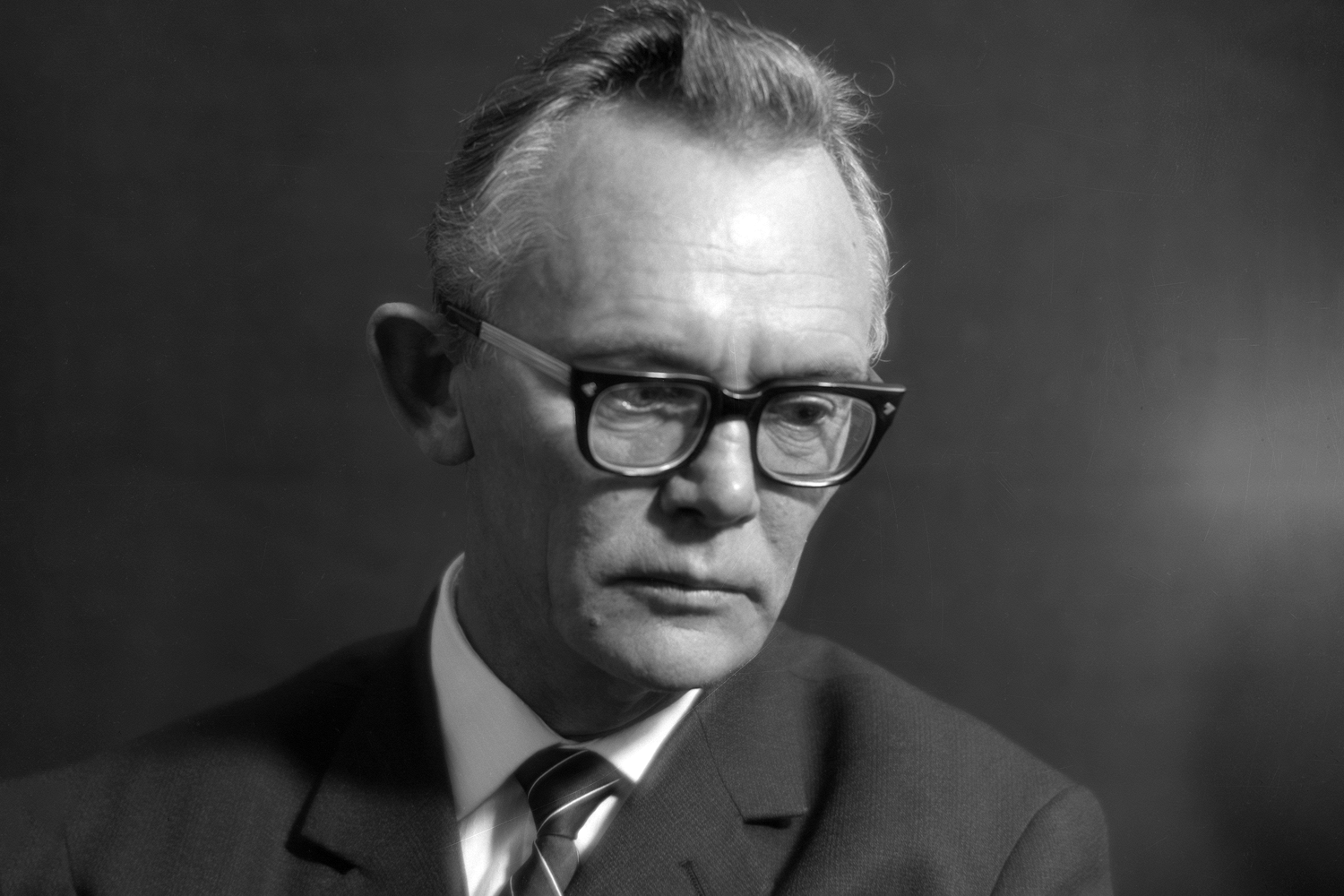

К своему вековому юбилею Леонид Иович Гайдай подошел в вот уже несколько десятилетий неколебимом статусе «самого успешного из непонятых» и «самого непонятого из успешных» советских режиссеров. С успехом все ясно — общее количество зрителей, посмотревших гайдаевские фильмы только в кинотеатрах, перевалило за 500 миллионов, и по точному замечанию автора книги «Леонид Гайдай. Наша любимая комедия» Федора Раззакова, «такого результата не имеет и уже не будет иметь ни один российский режиссер».

Да и со второй частью вопросов не возникает. В разрозненных и не всегда однозначных мемуарах то и дело всплывают характеристики наподобие той, что выдал своему соратнику и соавтору драматург Аркадий Инин: «Человек он был сложный. Человек настроения. Вообще, он был большой ребенок, как мне кажется, по своему восприятию мира, по некоторым действиям, часто неадекватным происходящему». А постоянный участник худсоветов и обсуждений гайдаевских фильмов режиссер Александр Столпер как‑то раз высказался исчерпывающе:

На ускользающую природу гайдаевского феномена указывал и критик Сергей Добротворский (автор статьи «И задача при нем…», до сих пор самого глубокого и важного из опубликованных текстов про режиссера): «Знаменитые и любимые гайдаевские фильмы мы смотрим с удовольствием и с любого места, но не видим. Вернее, видим, но не такими, какие они есть, а такими, какими их просто не может не быть. <…> Иначе говоря, фокус Леонида Гайдая принадлежит к тому разряду объектов нашего культурного зрения, которые начинаешь всерьез замечать только после того, как они вдруг исчезнут». «Глазами не увидеть, мозгами не понять», как чуть раньше формулировал один вроде бы космически далекий от Гайдая автор, в череде образов которого нашлось тем не менее место для «метафизического Пуговкина». В общем, «свят, кто слышал отголосок, дважды свят, кто видел отражение».

Вся эта пуговичная метафизика привела в конце концов к тому, что Гайдай не получил должного признания при жизни (чуть ли не самой значимой профпремией так и остался у него приз фестиваля короткометражного кино в Кракове за «Наваждение»), да и после ухода высказывались о нем в основном банально и неточно (право, вести генеалогию Семен Семеныча Горбункова от бравого солдата Швейка — что ровнять Кандида и Тартюфа). Но вопреки опасениям того же Добротворского («Хотя Леонид Иович Гайдай давным-давно заслуживает большой и подробной монографии, едва ли в ближайшее время кто‑нибудь решится подобную книгу написать») все-таки появилось кое‑что, что можно противопоставить однотипным антологиям анекдотов про то, как в финале «Бриллиантовой руки» (1969) велели отрезать хронику атомного взрыва, а мизантропический Моргунов не ладил на сьемках «Необычного кросса» с псом Брехом.

Книга Евгения Новицкого «Леонид Гайдай», вышедшая в 2017 году в серии «ЖЗЛ», радует сочетанием богатейшей фактографии с весьма своеобразным и интереснейшим взглядом на любимые фильмы: «Впервые после долгого перерыва Гайдай получил возможность поиграть со словом. Так, он давно мечтал ввернуть куда‑нибудь фразу „Живем, как Христос за пазухой“, услышанную от одного своего знакомого. <…> В „Спортлото-82“ эта фраза как влитая вписалась в малограмотную речь кокшеновского Семена. Кстати, точно в таком же виде данное выражение присутствует в романе Владимира Набокова „Дар“».

Трудно поверить, но в первый год обучения во ВГИКе Гайдай был отчислен с режиссерского факультета за «профнепригодность». С той, правда, поправкой, что, по мнению комиссии, он был «слишком хорош» и уже являлся сложившимся актером «вплоть до собственных чисто актерских штампов». Он добился испытательного срока, продолжил обучение в только что созданной мастерской комедийного фильма, окончил ее с отличием и был первым из соучеников, поставивших собственную картину («Жених с того света» (1958) сначала был изуродован и практически не то что бы положен, но задвинут на полку, но всего через тридцать лет в «Кинословаре» было отмечено, что «Жениха» отличают «легкость и остроумие кинематографических зарисовок, отточенный ритм»). Но все равно отчисление его с факультета режиссуры кажется гэгом из комедии абсурда.

Он воспринимал кино на подсознательном уровне. Его чувство ритма и способность организовывать кинопространство сродни абсолютному музыкальному слуху или врожденной грамотности. Пожалуй, только одному Гайдаю было под силу не просто без единого слова (!) экранизировать стихотворный фельетон, но и превратить его в маленький комедийный шедевр, «Пес Барбос и необычный кросс» (1961).

Гайдай давал волю своему шестому чувству, не особенно заботясь о том, как это будет воспринято («Критики потом объяснят!»). Он совершенно точно не вкладывал в свои фильмы и десятой доли тех скрытых смыслов, которыми они кажутся наполнены сегодня. Как не был, конечно, ни диссидентом, ни антисоветчиком. Социальные неурядицы волновали его ровно в той степени, в какой могли послужить материалом для кинематографического высказывания. Его чувство юмора было абсолютно всеобъемлющим и потому уникальным. Объектом насмешек оказывались вещи, над которыми не принято смеяться совсем не по причине цензурных препон, — но в них нет и намека на бессмысленное, пустое зубоскальство.

В одной из лучших сцен одного из лучших его фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» (1978), когда обалдевший самодержец мечется по малогабаритной квартире инженера Тимофеева и в результате присаживается точнехонько на магнитофон, взрывающийся Высоцким, всего пары куплетов «Моей цыганской» не хватило до момента, как с экрана прозвучали бы принципиальные для творческого метода Гайдая слова: «И ни церковь, и ни кабак — ничего не свято!» О том, как он может расправиться с кабаком, надолго запомнили все участники (и сидящие перед экраном миллионы свидетелей) инцидента под кодовым названием «Операция „Дичь“» в ресторане «Плакучая ива» или банкета в палатах Ивана Грозного. А что касается религии… Когда Геша Козодоев аки посуху вышагивает с трусами-хоругвями за мальчуганом, которого щеголеватый контрабандист-манекенщик (при этом носящий нательный крестик) принял за Спасителя, дыхание совершенно нешуточно перехватывает одновременно от хохота, слез и какого‑то надмирного восторга. Так — и над такими вещами — до Гайдая смеялся, пожалуй, только Бунюэль. Да и в сугубо отечественном контексте под холодную руку попадали не только однозначно нелепые генсековские поцелуи; дорогого стоит хотя бы симоновское «Жди меня», обращенное Якиным-Пуговкиным к очередной фаворитке. И уж совсем «психоделично» (по определению Добротворского) выглядит фрагмент из «Не может быть!» (1975), когда не кто иной, как Олег Даль в роли потревоженного шумом в коммунальном коридоре любовника с непередаваемой интонацией, срываясь в панический полушепот, произносит: «Вы слышите?.. Грохочут… Сапоги!»

Источники вдохновения Гайдая считываются без труда: он вполне сознательно цитировал и пародировал Эйзенштейна, Хичкока, Бергмана. Однако универсум Гайдая киногеничен настолько, что и цитаты уже из самого режиссера обнаруживаются там, где их не может быть по определению. Но то, что роковые комнаты в гостиницах «Атлантик» в «Бриллиантовой руке» (1969) и «Оверлуке» в кубриковском «Сиянии» носят, соответственно, номера 327 и 237, а усеянный якобы мертвыми телами кафельный склеп кооперативного туалета «Комфорт» неотличим от аналогичных декораций первой «Пилы», воспринимается совершенно естественно.

В 80-х Гайдай, помимо нескольких полных метров, снял дюжину сюжетов для «Фитиля». Смотреть их сейчас совершенно невозможно (недурны разве что «Горько!» (1987) про свадьбу, оформленную под поминки и украшенную блестящей, вполне аддамсовской сценой, в которой невеста целует жениха в лоб, да совсем уж необъяснимый «Атавизм» (1983) с Пуговкиным и Кокшеновым, у которого почему‑то вырос хвост). Но даже по этим неказистым коротышкам видно, что Гайдай внимательно присматривался к мутирующему цайтгайсту, терпеливо ожидая, когда «рванет по-настоящему».

«Рвануло» в 1990-м, год Первого съезда народных депутатов и первого «Макдоналдса», программы «500 дней» и расцвета кооперативного движения. «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» была стремительно и единогласно признана неудачей, но со временем значение этой картины, к которой как нельзя лучше подходят такие заграничные определения, как weird, obscure, да, пожалуй, что и transgressive, только растет и останавливаться не собирается. В своей наделавшей некогда шуму рецензии на «Операцию…» критик Денис Горелов отнес ее к разряду «кино для шестого отряда», имея в виду самую невзыскательную часть публики, памятную по пионерлагерному опыту. Но, честно говоря, в данном случае речь могла идти уже даже не об «отряде», а о «палате» номер шесть. Первую же, еще до титров сцену Гайдай заканчивает крупным планом книжечки Джека Алтаузена (господи, почему?), а потом не моргнув глазом и ничтоже сумняшеся пускается совсем во все тяжкие, монтируя, например, крупные планы Мазины-Кабирии с коленопреклоненно-рыдающей актрисой Ириной Феофановой, наряженной в монашку и накрашенную в лучших традициях жанра nunsplotation.

Менялось время, менялся Гайдай, менялся его зритель. Но что‑то самое глубинное и потаенное оставалось непреложным. Вспоминается вполне рядовой сеанс «Операции» в давно уже несуществующем кинотеатре «Москва» на площади тогда еще Маяковского, осенью 90-го. Народу в зале было много, но фильм шел уже явно не первый день. Это можно было понять по тому, что в первом ряду расположился некий субъект хорошо известного городского типажа той эпохи — неопределенного возраста, в рубашке, высоко заправленной в растянутые тренировочные брюки, и выдающимся далеко вперед адамовым яблоком. Довольно быстро выяснилось, что, во-первых, субъект со всей определенностью картину уже видел, а во-вторых, обладает поистине феноменальной памятью. Потому что на протяжении полутора часов не было ни одного самого завалящего гэга, которого он бы не успел озвучить за несколько секунд до экрана: «А она сейчас упаде-е-ет! А в кобуре у него бутербро-о-одик!» Но странное дело: в таких необычных обстоятельствах шутки становились даже как будто более объемными и эффектными, играли новыми смыслами, запоминались на всю оставшуюся жизнь. Зрители покидали зал полностью удовлетворенные увиденным и услышанным, и, самое главное, не возникало ни малейших сомнений в том, что чудо-человек займет свое место в первом ряду и завтра, и послезавтра, и всегда.

Почему‑то кажется, что Леонид Иович Гайдай — великий режиссер с именем спартанского царя и ветхозаветным отчеством, носитель Anima Mundi и Spiritus Sanctus кинематографа как такового — был бы этим обстоятельством очень доволен.