Андрей Гришаев о стихах, написанных на спор

***

Мои родители, родители меня

Земли и солнца щедрые дарители

Даватели конфеты и ремня

Съедатели друг дру… А мы молчим

Как цирковые вкопанные зрители

Где стол был с реквизитом — гроб стоит

Прозрачный и на железных тросиках

(А там в гробу отец живой лежит)

(А где же — и никто не знает — мать?)

Под купол темный медленно возносится

Под истерический разлад литавр

Цветенье цветиков и воспаренье гроба

Мы мысленно мычим что мы устал

Что мы любил что хочет мы уйти

Родители молчат и смотрят в оба

Летание отца и мамы дальний свет

Рев львов невидимых их запах превосходный

Грядущее, грядущий твой скелет

Заполнил все пространство тишины

Оркестр стих и дышится свободно

Поэт, лауреат премии «Парабола»

«Оказалось, что мы с моим товарищем, поэтом Женей Никитиным, работаем в паре остановок метро друг от друга. Договорились иногда вместе обедать. «А давай… — то ли мне, то ли ему пришла в голову мысль, — каждый из нас будет к обеду писать по стихотворению и будем их обсуждать». Нам обоим идея показалась превосходной.

Дело в том, что одно время я писал очень много, а потом несколько лет не писал вообще. А потом снова начал, но осторожно, уже имея в виду эту возможность паузы, остановки.

Чтобы придать нашему замыслу совершенство формы, мы с Женей договорились объявлять стихотворение-победителя. Победивший автор оплачивает обед проигравшему — хоть какое-то утешение посрамленному честолюбию.

И вот еду я как-то утром в метро на службу и понимаю, что сегодня день нашего обеда, а стихотворение не написано. Ясно представив себе картину поражения, взявшись покрепче за поручень, я начал подбирать слова. После двух-трех неудачных зачинов строчка «Мои родители, родители меня» показалась что-то обещающей и повлекла дальше. Когда четыре-пять строк уже начали толпиться друг за другом, пришлось достать телефон и начать одной рукой их записывать.

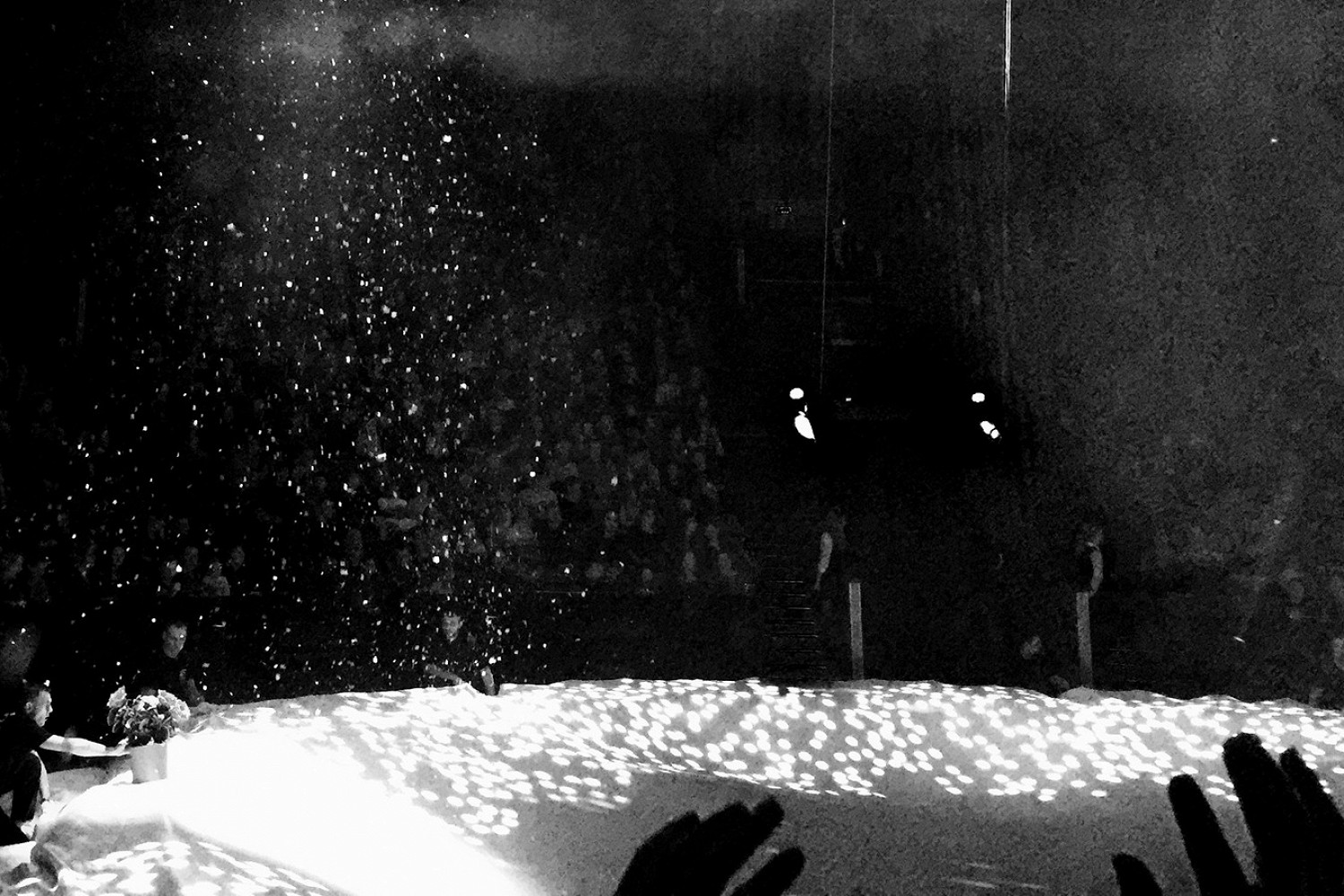

Несколькими месяцами ранее я впервые лет за двадцать оказался в цирке на Вернадского со своим сыном и женой. В телефоне хранились снимки с того вечера — я тогда испытал странное, окликавшее память детства ощущение. Наверное, так и возникла тема цирка.

К моей остановке, улице 1905 года, было написано почти все стихотворение, но окончание пока лишь смутно маячило. Выбравшись из давки метро, я обнаружил, что успеваю перекусить, и зашел в «Шоколадницу».

И уже там — прекрасные минуты! — я, в компании нежнейших рисовой каши и кофе, на восхитительно трезвую и окончательно проснувшуюся голову, радуясь, что стихотворение удалось, и сам находясь в его свершившемся пространстве, записал окончание: «Оркестр стих и дышится свободно». И свободно вздохнул.

А Женя свое стихотворение, как выяснилось, не написал».

Мария Галина о стихах, которые рождаются сразу

Инопланетянин

Вечереет, горят на полях огни,

На охоту летит сова,

Человечек зеленый стоит в тени,

Светится бледная голова,

Он свалился с неба и жив едва,

Ничего не понятно, куда ни ткни.

Отчего был день, а потом потух,

Отчего кричит на дворе петух,

Что за баба в резиновых сапогах

Через двор шагает на двух ногах,

Кто сидит в тепле, кто не спит в дупле,

Что тут делается на земле.

Он в зеленых ручках несет дары,

Он летел мимо самой черной дыры,

Он прошел сквозь огонь и мрак,

На соседнем подворье жиреет хряк,

Чей-то тельник светится, будто флаг,

Дядя Петя упал в овраг.

Что-то там сокрыто в его ларце,

Бледный свет лежит на его лице,

Третий глаз под его челом,

Подступают сумерки, как вода,

И никем не узнанная звезда

Загорается над селом.

Поэтесса, писательница, лауреат «АБС-премии»

«Есть такое понятие, как гештальт, — это придумали психологи, а они люди умные и хитрые. И гештальт означает, что ты видишь предмет сразу весь, целиком. Стихотворение тоже сразу как бы проявляется полностью. То есть только что текста не было, а теперь вдруг он есть — и ты уже только можешь что-то доработать, доделать.

Я люблю фантастику и пишу ее, и у меня фантастические сюжеты в стихах встречаются довольно часто. В этом конкретном случае образ довольно простой. Зеленый человечек — это такой инопланетный волхв. Он шел с дарами, но поскольку он очень издалека летел на рождественскую звезду, то немножко опоздал. И оказался вот в совершенно чужой для себя местности, в чужом пространстве и времени.

Но я не могу сказать, что сначала придумала эту идею, а потом записала, — это получается как-то параллельно. Это спонтанный процесс, в котором мало рацио, поэтому более подробно объяснить невозможно».

Оксана Васякина о стихах, которые закрепляют реальность

***

Анжела прикасается к срезу ствола и считает каждый овал,

Она видит: это дерево не проходит по первой категории, и даже по второй,

Проще сказать, это брак.

На конвейере ползет доска, и Анжела нажимает кнопки,

Превращенная в оценивающий взгляд:

Один. Четыре. Три. Два.

На кушетке в кабине над высотой

Под телогрейкой на целлюлозной подстилке спит ребенок

В шуме завода, как в шуме дождя.

В столовой новый повар,

И сельдь под шубой не та, что вчера.

И сразу как-то неловко и страшно, как будто что-то

Случилось. Или потеряно. Заставляет стоять.

Она трогает неровный срез и говорит:

Это брак,

Я ничего не могу изменить.

Но эти овалы, как мои лета,

Уже никому не нужны.

Мне жаль.

Я не могу расщепить это дерево.

Я не могу сомкнуть его в спираль.

Если бы материал не сопротивлялся,

Мы бы все были счастливы

От пользы.

Расслои меня, мой молодой,

Достань из трельяжа мои записи на кальке,

Мои чертежи, где дерево могло стать вечной сверкающей жизнью,

И не показывай, что ты там увидел,

Просто потрогай после этого всю меня:

Что там теперь вместо крови?

Березовая влага. Осиновая смола.

Поэтесса

«Если я покупаю килограмм кукурузы, то пишу, что я купила килограмм кукурузы, — ничего не меняю. Я никогда не вела дневников, и мне было важно, чтобы поэзия стала таким способом закрепления вещей и сохранения жизни. В том числе и в этом стихотворении: оно про мою маму, которую зовут Анжела и которая двадцать пять лет проработала на заводе.

Что происходит с телом, как такая работа меняет людей и что получается в итоге, когда люди завод покидают? Многие глохли от постоянного шума или оказывались без пальцев — то есть трансформация тел происходит на всех уровнях.

Мама редко брала меня на работу: завод — это не место для ребенка, потому что там очень опасно. Я помню, как пыталась там спать, но это было невозможно, хотя моя мама научилась спать, стоя в этом шуме. Главная операция, которую она выполняла, — сортировка, но когда доска доходила до конца конвейера, она не всегда подходила по размеру, случались завалы в конце линии. Поэтому вторая часть работы — всей бригадой по очереди разбирать эти завалы в специальных варежках-верхонках. И вот мама любила эту вторую часть, потому что, пока завал не набрался, она могла спать стоя. Причем это все происходило на высоте в сто метров, ведь завод — многоуровневая машина, под ними ползла еще другая доска, и все это было похоже на огромный организм, который меня очень впечатлял.

От мамы всегда пахло деревом. С работы она приносила одежду и стирала в тазу, так как стиральной машинки у нас долго не было, — и когда она погружала в таз свою робу, то поднимался этот невероятный запах. Поэтому дерево для меня очень важный символ, для меня дерево — это тело. И я думаю, что моя мать сама превратилась в дерево, — поэтому там в конце просьба «расслоить ее». Недавно я поняла, что тут может быть аналогия с вагиной, но вообще это просто про проникновение в тело, внутри которого уже нет органов и крови, а есть «березовая влага, осиновая смола».

Написала я этот текст очень быстро — буквально за десять минут. Я смотрела какую-то странную лекцию, где современная художница делала разные штуки из резины, и там речь шла про сопротивление материала. Я начала писать про художницу, а потом все зачеркнула и написала этот текст. Я часто возвращаюсь к воспоминанию о том, как мать брала меня на завод. Это воспоминание как колодец, в котором никогда не кончается вода, и к нему можно возвращаться бесконечно».