Профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, автор многочисленных публикаций о Викторе Шкловском, Борисе Эйхенбауме, Сергее Эйзенштейне и других формалистах

Предыстория

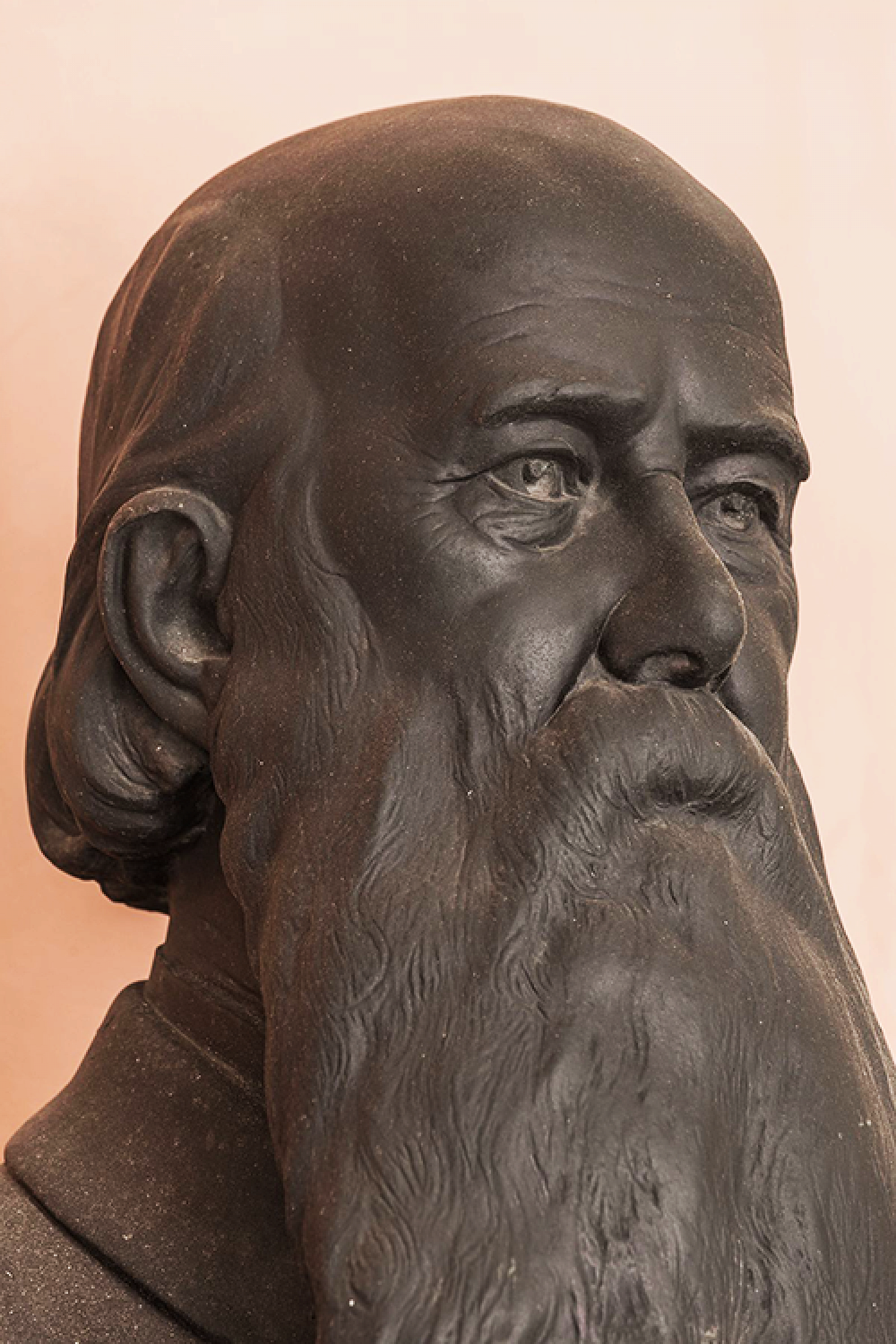

Адольф фон Гильдебранд

Конрад Фидлер

Генрих Вёльффлин

Эдуард Ганслик

Роберт фон Циммерман

Мыслить формой начали немцы во второй половине XIX века, когда Роберт фон Циммерман издал в Вене труд «Общая эстетика как наука о форме» (1865). Он считал, что форма не пассивный носитель содержания, так как способ выражения определяет понимание произведения в целом. Тогда же и тоже в Вене музыковед Эдуард Ганслик писал, что сами по себе звуки ни о чем не говорят — это мы им приписываем какие-то значения. В среде немецкоязычных интеллектуалов началась мода на формализм. В начале 1880-х Конрад Фидлер доказывал, что форма в искусстве первична уже потому, что именно ее, а не какую-то отвлеченную идею набрасывает рука художника; форма — это то, что можно видеть и осязать. Через 10 лет друг и последователь Фидлера — живший в Италии скульптор Адольф фон Гильдебранд — опубликовал ставшую вскоре классической книжку «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893), где показал, что работа художника состоит в изменении формы, тогда как содержание остается неизменным, а то и вовсе не имеет значения. Книга Гильдебранда оказала большое влияние на Венскую школу истории искусства и на швейцарского искусствоведа Генриха Вёльффлина. В 1915 году он выпустил свой итоговый труд «Основные понятия истории искусств», где убедительно классифицировал все западноевропейское искусство по формальным критериям. Вёльффлин сам себя называл формалистом и гордился этим. Причины для гордости были: благодаря Вёльффлину и его коллегам искусство перестало восприниматься как священнодействие. Рассеялись не только романтические мифы — был посрамлен и позитивизм с его унылыми поисками «общественной пользы» искусства и требованиями объяснить, что конкретно имеет в виду художник. В работах формалистов искусство понималось прежде всего как работа с пространством, цветом и видением предметов. Оказалось, что выяснять, почему в разные исторические периоды люди видят по-разному, — это и есть самое увлекательное в изучении искусства.

В России

Российская ветвь формализма появилась примерно тогда же, когда вышел оригинал книги Вёльффлина. На русский язык ее перевели только в 1930 году, но это не значит, что Россия не знала о новых направлениях в немецком искусствознании. Во-первых, ученая публика владела немецким языком. Ко второй половине XIX века он превратился в основной язык интеллектуальных занятий, и не знать его значило оказаться в глухой научной провинции. Передовые русские гуманитарии, в особенности филологи, зорко следили за достижениями немецкой мысли, усваивали ее концепции и спорили с ними, создавая свои. Во-вторых, в 1913 году на русском языке появилась более ранняя и популярная по изложению книга Вёльффлина «Ренессанс и барокко», где применялся метод систематического сопоставления художественных стилей. В-третьих, перед самой войной, в 1914 году, художники Владимир Фаворский и Николай Розенфельд перевели культовую книжку Гильдебранда, оказавшуюся созвучной принципам русского авангарда. Его представители расходились по множеству вопросов, но соглашались в том, что так называемое реалистическое искусство, доверяющее невооруженному взгляду и естественному языку, осталось в прошлом. Позднее, когда большевики начали всюду насаждать свой невзыскательный вкус, многие авангардисты поплатились за эту уверенность, а слово «формализм» на долгие годы превратилось в ругательство.

Литература — Шкловский, ОПОЯЗ, Тынянов

Виктор Шкловский

Борис Эйхенбаум

Роман Якобсон

Юрий Тынянов

Владимир Пропп

Литература — единственная область искусства, в адрес которой слово «формализм» не всегда употреблялось как бранное, а сегодня используется как устойчивое определение. Несмотря на попытки откреститься от сомнительного, как им казалось, термина, русские формалисты остались в истории именно под этим именем. Более того, это одна из немногих русскоязычных школ в гуманитарных науках XX века, оказавшая большое влияние на зарубежных коллег и до сих пор пользующаяся безоговорочным авторитетом далеко за пределами теории и истории литературы.

У истоков русского формализма находится доклад «Место футуризма в истории языка», который студент Виктор Шкловский прочитал в петроградском кабаре «Бродячая собака» в декабре 1913 года. Этот сырой, путаный текст лег в основу брошюры «Воскрешение слова» (1914), а затем — знаменитой статьи «Искусство как прием» (1916), в которой вводится понятие остранения. Искусство, по мнению Шкловского, остраняет вещи, намеренно делает их странными и незнакомыми, разрушает автоматизм восприятия, типичный для обыденной жизни. Разумеется, оно может делать это, лишь играя с формой и выражением этих вещей. Важно само слово, а не то, что оно сообщает. Несмотря на то что нечто подобное писал даже критик Белинский в середине XIX века, созвучие опытам футуристов сделало свое дело — ранний формализм оказался в одной лодке с русским авангардом.

В 1916 году возникло Общество изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), исходившее из необходимости исследовать литературу с ее формальной стороны. Чуть раньше в Москве начал работу Московский лингвистический кружок (МЛК), среди молодых членов которого был Роман Якобсон — в будущем один из создателей структурного анализа текста, первопроходец новых путей в гуманитарных науках и один из наиболее именитых ученых XX века. Якобсон дружил с ОПОЯЗом, они сообща делали новую науку о литературе, ставившую вопрос «Как?» неизмеримо выше вопроса «Что?». Этих ученых стали называть формалистами уже после революции в пылу полемики и перезагрузки понятий. Входивший наряду со Шкловским и Юрием Тыняновым в так называемый «формалистский триумвират» выдающийся филолог Борис Эйхенбаум писал, что предпочитает называть их метод морфологическим, а их самих — спецификаторами, поскольку они обосновывают специфику литературы как таковой. Тынянов и Эйхенбаум хорошо знали немецкую филологию, а также внимательно читали Вёльффлина, усваивая его логику и принципы классификации. Это крайне раздражало официальную марксистскую критику, которая довольно быстро утратила идейные черты, превратившись в прибежище беспринципных карьеристов, повторяющих на разные лады несколько заученных аксиом.

В продолжение 1920-х годов формалисты пытались выживать, отстаивая свои взгляды, но в 1930 году Шкловский публично покаялся и пусть в ироничном и двусмысленном ключе, но признал свои ошибки. Это и послужило удобным поводом для дальнейшей спекуляции на «ошибочности» формализма. Оставалось только призвать к его искоренению во всех областях искусства. Формалисты растворились в единой и неделимой массе советских литераторов. Если не считать Якобсона, рано уехавшего из России, и Тынянова, который тяжело болел и рано умер, они пережили самые темные годы, а некоторые, такие как основатель Шкловский и фольклорист Владимир Пропп, дожили до признания своих работ за границей и даже частичной реабилитации на родине. Все мало-мальски заметные гуманитарные направления второй половины XX века считают своим долгом сослаться на работы формалистов как на предшественников современного представления о культуре как о явлении языка и стиля.

Живопись — Малевич, Кандинский, Татлин

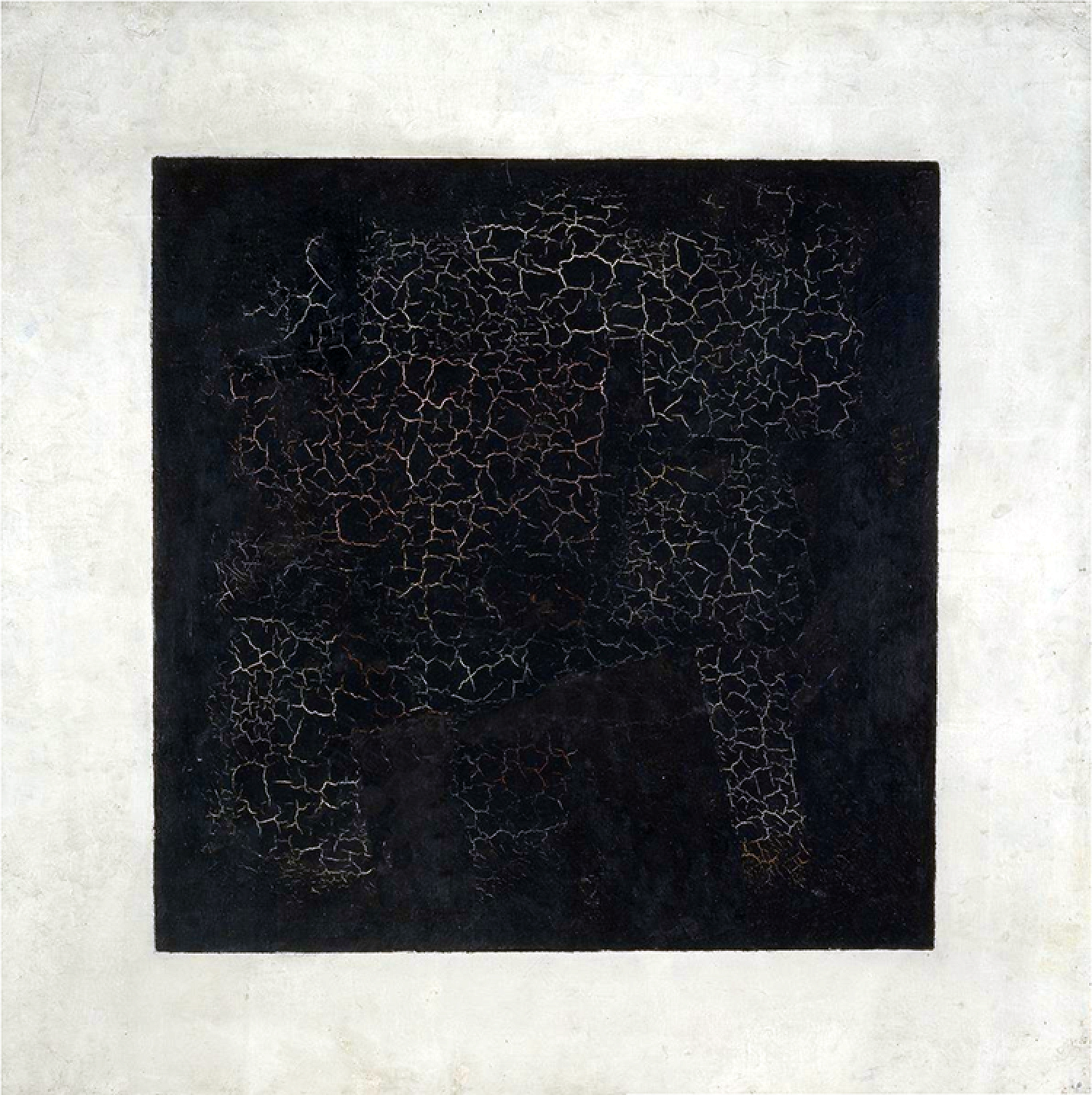

«Черный квадрат» (1915) Казимира Малевича — более лаконичного и предельного выражения формализма в самом широком смысле, пожалуй, не найти. Это и есть форма как таковая, чья угольная темень растворяет любое содержание.

«Натюрморт с лампой и селедкой» (1920) Давида Штеренберга был в числе картин, особенно разозливших авторов разгромной статьи «Против формализма и натурализма в живописи».

«Портрет жены и дочери художника» (1915) Аристарха Лентулова также, по мнению советских критиков, был всего лишь месивом «грязных потеков», где нет «ничего человеческого». Такая реакция на авангард повсеместно распространена и сегодня.

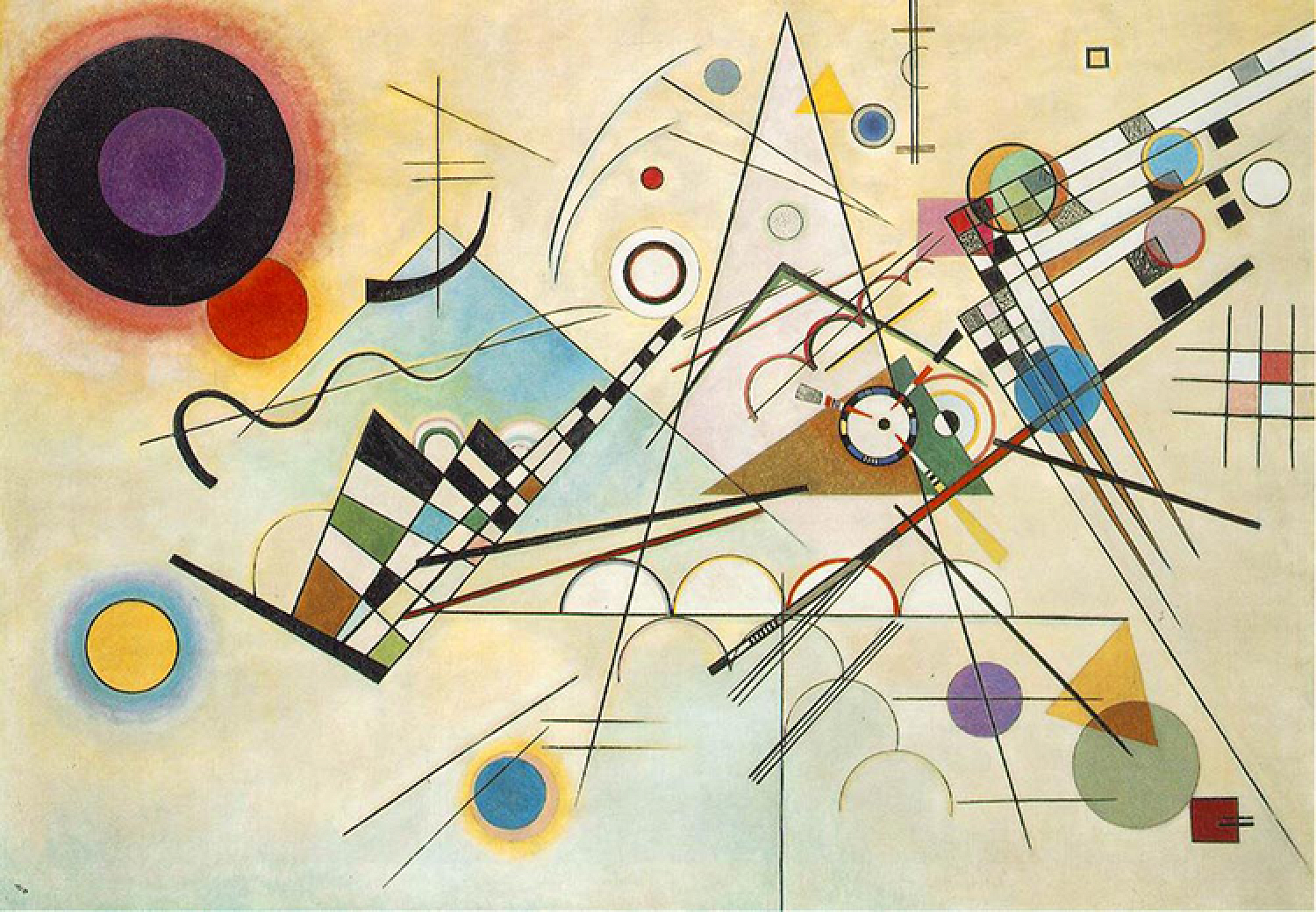

Василий Кандинский. «Композиция VIII» (1923). Геометрическая безупречность самой известной композиции Кандинского связана с его работой в объединении «Баухауз» — настоящей фабрике немецких конструктивистов.

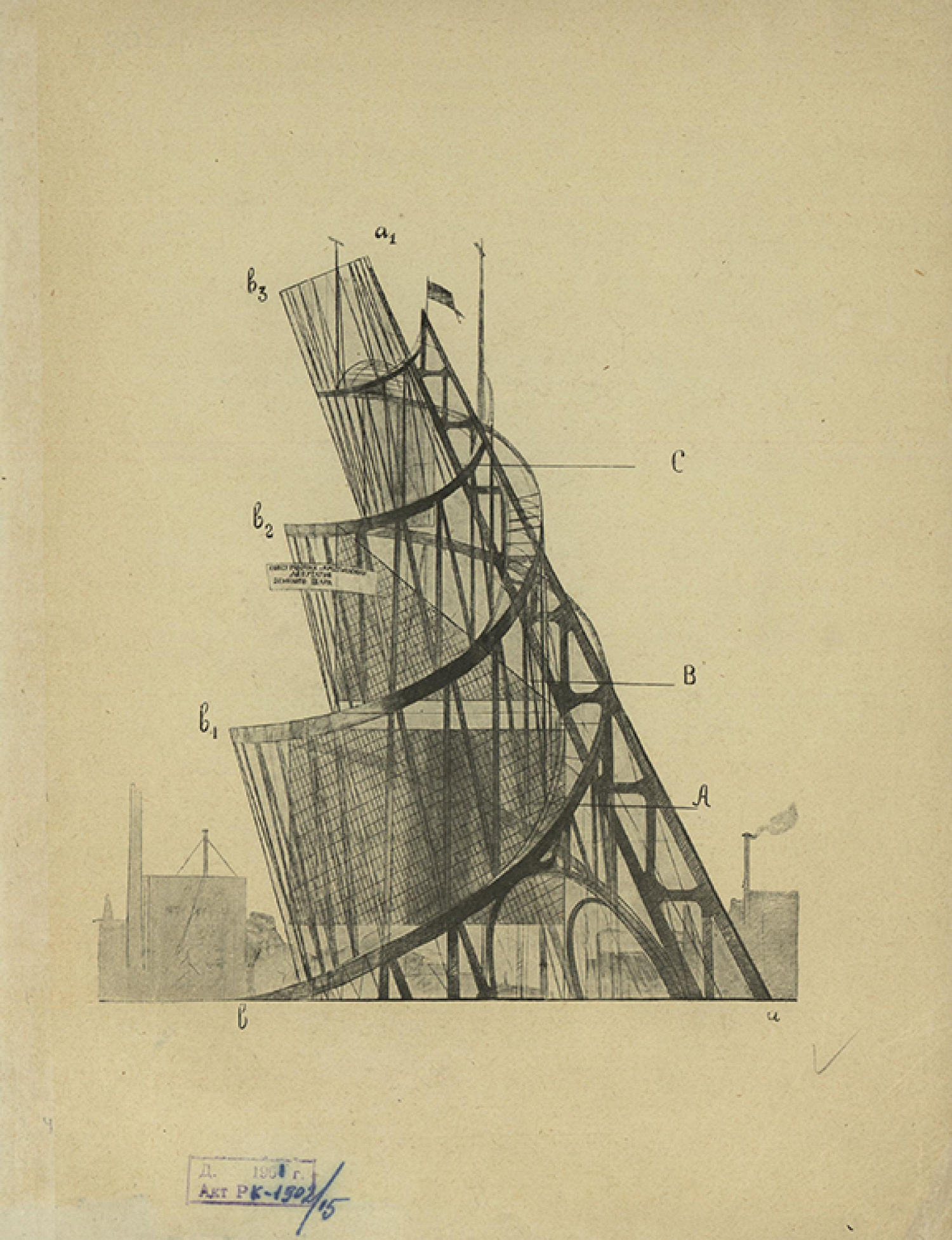

Владимир Татлин. «Башня III Интернационала» (1919). Первый опыт и символ конструктивизма, революционный порыв динамической формы, идеальный коррелят советской утопии — башня осталась макетом. Даже современные технологии пока не позволяют реализовать дерзкую фантазию Татлина в полной мере.

В изобразительном искусстве формализма как отдельного течения не было. Скорее было общее представление о том, что современный художник занят формальными поисками, а не пытается в деталях воспроизвести избранный кусок натуры. Импрессионисты первыми приняли вызов только что изобретенной фотографии и выбрали индивидуальное впечатление, коль скоро механическая машинка так легко узурпировала умение воспроизводить реальность. Символизм и «новое искусство», которое русский обиходный язык именует модерном, послужили в конце XIX века плацдармом для разработки принципов искусства, акцентирующих личное видение и растущую изобразительную условность. Поэтому для следующего этапа — авангарда — превосходство формы уже не было проблемным вопросом. От абстракционизма Василия Кандинского и супрематизма Казимира Малевича начала 1910-х годов до аналитического искусства Павла Филонова и конструктивизма Владимира Татлина периода войн и революций русский авангард преследовал цель реформировать не только искусство, но и человека как такового. Когда в 1936 году сталинский режим учинил разгром формализма во всех областях советской культуры, этим словом начали клеймить даже самые робкие попытки отойти от догм социалистического реализма.

Музыка — Шостаковичи, шум и крик

В музыке формализм также проявился как навязанное извне идеологическое клише. Травля формализма в 1936 году началась именно с опубликованной в газете «Правда» статьи «Сумбур вместо музыки», учинившей разнос опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» за «левацкое уродство», шум и крик, которые чужды простому советскому человеку. Вслед за этой заметкой, выражавшей официальную позицию власти, рупор партии разразился статьями «Балетная фальшь», «Какофония в архитектуре» и «О художниках-пачкунах», а через год в Объединенном государственном издательстве (ОГИЗ) вышел целый сборник «Против формализма и натурализма в искусстве» (натурализм был также чужд социалистическому реализму, который рассказывал не о том, что есть, а том, что должно быть). Если в 1930-е годы больше всех досталось Шостаковичу, то в 1948-м, когда началась вторая волна репрессивной паранойи, под горячую руку попали, наряду с ним, и куда менее радикальные Сергей Прокофьев, Виссарион Шебалин, Арам Хачатурян и другие композиторы, осмелившиеся проявить хоть какие-то следы творческого дарования. Так ярлык формализма на глазах превращался в почетный знак опалы на фоне торжествующей пошлости.

Архитектура — ликвидация, колонны и фризы

Наземный вестибюль станции метро «Красные Ворота» — одна из немногих авторских построек признанного лидера школы рационалистов Николая Ладовского, который сам себя нередко называл формалистом.

«Круглые бани», или «Бани-шайбы», ленинградца Александра Никольского — типовой проект 1928–1930 годов, в основе которого лежала экспрессивная форма кольца, нарушенного врезающимся клином. На снимке — тюменский образец.

Один из угловых корпусов экспериментального Хавско-Шаболовского жилого комплекса, возведенного специалистами объединения АСНОВА (Ассоциация новой архитектуры) в 1927–1929 годах.

Общежитие текстильного института по проекту Ивана Леонидова (1927) — настоящий мини-город замкнутого жизненного цикла, который ныне населен студентами Московского института стали и сплавов (НИТУ МИСиС).

Водонапорная «Белая башня» архитектора Моисея Рейшера (1928–1931) на Уралмаше, один из символов индустриального Свердловска.

В архитектуре не было, как нетрудно догадаться, отдельного формалистического направления. В годы, когда официальная пресса называла формализмом все, что было приговорено к ликвидации, шла так называемая дискуссия о формализме, в которой, с одной стороны, принимали участие члены Политбюро вроде Лазаря Кагановича, а с другой стороны — архитекторы вроде Ильи Голосова, пытавшиеся отстоять свое право проектировать передовые модернистские постройки. Тем не менее колонны и фризы не имели в этом споре альтернатив: сталинский ампир перечеркнул достижения советского конструктивизма и функционализма в архитектуре 1920-х годов. Тогда авангард варьировал форму и двигал вперед архитектурную мысль, а затем два десятилетия кряду помпезный традиционализм подменял красоту украшательством и заботился в лучшем случае о величии архитектурных форм. Частичный возврат к модернизму и, следовательно, к формальным поискам в архитектуре произошел только после смерти Сталина, когда началась борьба с дорогими архитектурными излишествами.

Театр — Мейерхольд и другие

В театре формальные поиски начались примерно в то же время, что и в изобразительном искусстве, — в первые десятилетия XX века. Такие столпы авангарда, как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Николай Евреинов, разрабатывали оригинальные методики работы с актером и теории театрального действия, стремясь проникнуть по ту сторону психологической условности. Их работа всегда вызывала ярость в лагере традиционалистов, но лишь второе десятилетие советской истории лишило их права на свободное творчество. Евреинов успел эмигрировать, Таиров сблизился с безопасным реалистом Охлопковым, а Мейерхольд в одиночку доказывал свою правоту, причем рекордно долгое время. Однако 15 июня 1939 года на Всесоюзной конференции режиссеров Мейерхольд закончил свою речь словами: «Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство». Через пять дней он был арестован и подвергнут пыткам, а его жена, актриса Зинаида Райх, через месяц погибла от рук «неустановленных лиц». После расстрела Мейерхольда в феврале 1940 года история авангардного, а значит, и формального театра в России надолго прервалась.

Кино — «Калигари», Вертов и «Поручик Киже»

«Кабинет доктора Калигари» (1920, режиссер Роберт Вине) — по мнению русских формалистов, образцовый пример экспрессионистской выразительности в кино. Ее источник — условно-гротескный дизайн съемочных павильонов

«Мистерии одной парикмахерской» (1923, режиссер Бертольд Брехт) — экранный эксперимент лидера авангардного «левого» театра Германии 1920-х гг. С советами у Брехта был долгий, бурный и взаимный роман, который прервался сам собой, когда при Сталине попали в немилость или погибли многие его коллеги-авангардисты

«Киноглаз» (1924, режиссер Дзига Вертов) — вероятно, первый осознанный случай применения структурных законов поэзии к материалу неигрового кино. Вертов склеивал эпизоды не по хронологии, а в соответствии с концепцией ритмического, возвратно-поступательного развертывания сюжета

«Третья Мещанская» (1927, режиссер Абрам Роом). Фильм, имевший провокационное второе название «Любовь втроем», был снят по сценарию лидера формалистов Виктора Шкловского и представлял собой ранний образец советского феминизма, важной составляющей которого была идея свободной любви

«Поручик Киже» (1934, режиссер Александр Файнциммер) — экранизация повести литературоведа-формалиста Юрия Тынянова, сюжет которой строится вокруг несуществующего персонажа, рожденного канцелярской опиской, то есть имеющего подчеркнуто формальное происхождение

В кино формализм появился как ветвь литературоведческого формализма. Во всяком случае, именно деятели ОПОЯЗа первыми поставили вопрос о параллелях между способами ведения рассказа в литературе и кинематографе — сначала Шкловский в 1923 году издал в Берлине брошюру на эту тему, потом, в 1926 году, в Ленинграде вышел сборник «Поэтика кино», объединивший статьи формалистов и близких им авторов. Через 10 лет Шкловский прочтет в литературной секции «Мосфильма» доклад под названием «О формализме в кино», где будет критиковать излишнее, по его словам, увлечение формальными экспериментами в советских фильмах. Была ли в этом заведомая ирония, не так уж важно. История позаботилась о том, чтобы мы ее сегодня безошибочно распознали.

5 новых книг о формалистах, на которые стоит обратить внимание

Внушительное собрание ключевых текстов лидеров русского формализма — филологов, режиссеров, художников. Вышло в издательстве «Кабинетный ученый» в трех томах с обширным научным аппаратом.

Коллективная монография по итогам московского конгресса к 100-летию русского формализма, опубликованная в «Новом литературном обозрении». Авторы статей прослеживают влияние Шкловского, Тынянова и других на последующие поколения ученых и писателей — включая Андрея Белого и Владимира Набокова.

Переиздание хитов — от «Воскрешения слова» до «Гамбургского счета» — великого русского ученого, выпущенное «Редакцией Елены Шубиной». Составитель — литературовед и переводчица Александра Берлина.

Жизнеописание главного русского режиссера первой половины XX века, напечатанное издательством Европейского университета в Санкт-Петербурге в переводе Александра Скидана. Хорошая пара-антитеза прошлогодней «критической биографии» автора «Ивана Грозного» от Майка ОʼМахоуни, увидевшей свет в Ad Marginem.

В подтверждение тому, что формализм остается достоянием мировой филологической мысли, — любовная реконструкция истории и теории этой школы в исполнении профессора Университета Париж-Сорбонна, также пришедшаяся ко двору «НЛО». В зеркалах — Маяковский и Пастернак, Якобсон и Московский лингвистический кружок. Перевод Веры Мильчиной.