Литературный критик, поэт, редактор проекта «Устная история».

Вингфрид Георг Максимилиан Зебальд (1944-2001) родился в Германии. В 1970-м Зебальд навсегда уехал в Англию, преподавал историю европейской литературы в лондонском Институте истории искусств и написал четыре романа (все по-немецки) — «Головокружение. Чувство», «Изгнанники», «Кольца Сатурна» и «Аустерлиц». Мировую славу Зебальду принесла последняя книга, в связи с которой Сьюзен Зонтаг заговорила о возвращении большого романа в европейскую литературу. В 2001 году новый европейский классик, лауреат премий Берлина (1994), Генриха Белля (1997) и Генриха Гейне (2000), погиб в автокатастрофе.

Автор называл свою прозу documentary fiction, литературой на стыке документального и художественного опыта. Для чтения Зебальда важно учитывать его биографию: мать писателя пережила бомбардировку Гамбурга, а отец остался служить в армии после прихода к власти нацистов и вернулся в Германию из французского плена. Но о холокосте Зебальд узнает не в семье, а в школе — после просмотра фильма о лагере уничтожения Берген-Бельзене, где умертвили более 6 миллионов человек. Обсуждения картины не последовало. Возможно, после ленты о катастрофе гуманизма, в молчаливом обществе жертв, свидетелей и убийц и зарождается борьба Зебальда с забвением и недоговоренностью в личной истории и истории послевоенной Европы.

Главный герой его последнего романа, Жак Аустерлиц, еще ребенком находит спасение от немецкой оккупации в Британии: его детство проходит в бездетной семье уэльского священника. В доме приемных родителей не принято говорить о том, что происходит в мире; трапезы проходят в тишине. Только перед выпуском из гимназии герой узнает свое настоящее имя — в семье его называли Давид Элиас. В середине 1960-х Аустерлиц возвращается на континент: формально — писать исследование об архитектуре капитализма, на деле — воскрешать свою историю. «Человек без прошлого» вспоминает себя с помощью архивных фотографий и записных книжек, газетных вырезок, рассказов свидетелей его детства, посещает дома, в которых, может быть, жили его родители. Перед Аустерлицем внезапно открывается история его семьи, тот мир, которого он, как и другие изгнанники, был лишен. Поиски своего времени превращаются в ежедневную и тихую борьбу с беспокойным молчанием большинства европейцев о катастрофе, коснувшейся каждого.

Вокзал Антверпена — тогда

и сейчас

История Аустерлица разворачивается перед нами благодаря фигуре рассказчика, который впервые видит героя на вокзале Антверпена. В дальнейшем они случайно встречают друг друга несколько раз на протяжении 30 лет. Аустерлиц передает ему то, что узнал о своем прошлом, словно не может удержать это в себе и для проверки сведений ему требуется свидетель. Эти разговоры всегда начинаются там, где закончились в предыдущий раз, и связь рассказчика и Жака напоминает жизненную нить, которую невозможно оборвать. Научная работа Аустерлица, которую он никогда не закончит, — похоже, единственный способ описания прошлого через историю архитектуры, устойчивый элемент европейской цивилизации до Второй мировой войны. Дрейфующая фигура исследователя в прозе Зебальда противостоит нескончаемым потокам туристов, которые чаще присваивают, чем осваивают мир культуры, превращая любой памятник или выставку в место собственного обслуживания. Недавно в прокат вышел фильм Сергея Лозницы «Аустерлиц», в котором режиссер обращает наше внимание именно на такую, потребительскую разновидность памяти о катастрофе.

На обложке романа — детская фотография главного героя: этот снимок он получил от бывшей няни. Она рассказала, что кадр был сделан в феврале 1939 года, примерно за полгода до его отъезда из Праги, и напомнила обстоятельства съемки: «Тебе разрешили пойти с Агатой на маскарад к одному из ее влиятельных почитателей, и вот по этому случаю тебе справили этот белоснежный костюм. „Jacquot Austerliz, paze ruzove kralovny“ — было написано на обратной стороне рукою твоего дедушки, который как раз тогда был в гостях. Снимок лежал передо мной, сказал Аустерлиц, но я не решался взять его в руки». В прозе Зебальда фотографии становятся ключевым документом, создающим, в терминологии Барта, эффект реальности: размытые, нечеткие, «некрасивые», не глянцевые, кадры склеивают разорванную войной историю Аустерлица и реальность послевоенной Европы, а коллаж оказывается главным методом конструирования памяти. Герой отмечает все неясное вокруг себя — от изменения черт на лицах умирающих до ухудшения собственного зрения.

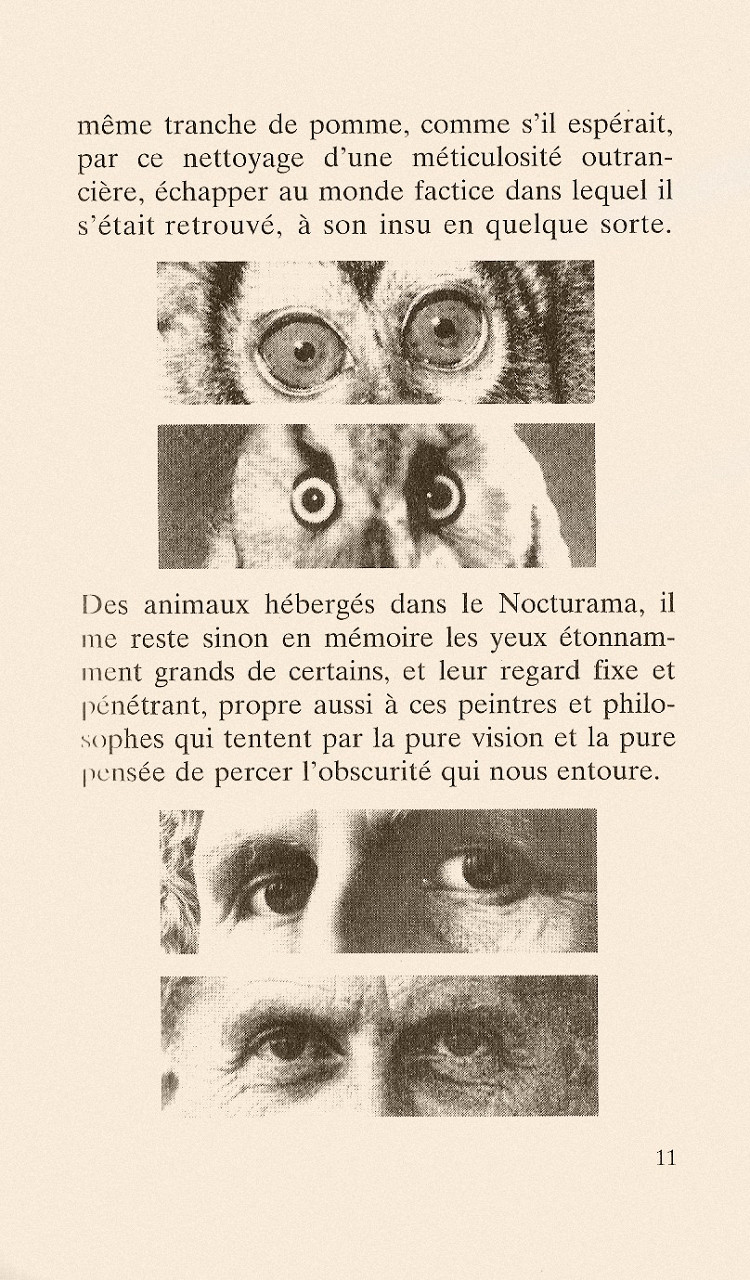

В начале книги Зебальд помещает фотографию глаз, принадлежащих обитателям ноктюария (лемуру, сове), фотографу Трипе и философу Людвигу Витгенштейну, намекая на то, что история начинается во взгляде смотрящего. Образ Витгенштейна возникает и позднее: рассказчик сравнивает рюкзаки Аустерлица и автора «Логико-философского трактата», объединяя двух незнакомых людей в фотографическом измерении своей прозы с помощью символа путешествия. Улицы крупных городов заполонили люди с рюкзаками на спине: как и Аустерлиц, они готовы двинуться в путь. При этом рюкзак остается также хранилищем, карманом памяти, образом личного мира владельца: «Прежде чем подойти к нему, еще какое‑то время обдумывал бросившееся мне тогда впервые сходство между ним и Людвигом Витгенштейном, заключавшееся, среди прочего, в том выражении ужаса, печатью которого были отмечены их лица. Но главной деталью, мне кажется, был рюкзак, о котором Аустерлиц впоследствии мне рассказал, что купил его перед самым поступлением в университет за десять шиллингов в каком‑то магазине на Чаринг-Кросс-роуд, где распродавалась армейская экипировка из шведских запасов, и что этот рюкзак, по его словам, был единственной по-настоящему надежной вещью в его жизни, так вот именно этот рюкзак, как мне кажется, и навел меня на странную по сути своей мысль о своеобразном физическом родстве, связывавшем его, Аустерлица, и умершего от рака в 1951 году в Кембридже философа. Ведь и Витгенштейн никогда не расставался со своим рюкзаком и всегда имел его при себе, в Пухберге и Оттертале, отправляясь в Норвегию, или Ирландию, или Казахстан, или к сестрам, домой, чтобы отпраздновать Рождество на Алеегассе. Везде и повсюду был с ним его рюкзак, о котором сестра Маргарита как‑то раз напишет брату, что она любит сей предмет не менее нежно, чем его самого, — он сопровождает философа во всех его путешествиях, даже через Атлантику, на пароходе „Куин Мэри“, и далее от Нью-Йорка до самой Итаки. Вот почему и теперь всякий раз, когда я случайно наталкиваюсь на какую‑нибудь фотографию Витгенштейна, мне чудится, будто с нее на меня смотрит Аустерлиц».

В романе Зебальда функции героя переходят от людей к вещам, документам, носителям памяти о личной и цивилизационной катастрофе. Эти свидетели и прорывают блокаду травматического молчания, окружающей Аустерлица в образах слепоты, немоты, забвения. Главной темой писателя Зонтаг считала «одержимость историей» и «меланхолию сокрушений». Сам автор в своей лекции о бомбежке Гамбурга союзниками предлагает не забывать о том, что «никто на самом деле не знает, сколько людей той ночью погибло и сколько перед смертью сошло с ума».

В своем исследовании длиною в жизнь Аустерлиц хватается за уходящую материальность прошлого. В одной сцене он забегает в отель, чтобы хоть раз увидеть в недрах здания масонский храм, который будет вскоре сметен капиталистическим обновлением под маской капитального ремонта. На территории бывшего концлагеря Аустерлица интересует память вещей, которые в отличие от людей смогли пережить катастрофу. Под бережным взглядом путешественника незнакомые, умирающие предметы становятся почти родными: «местами траченное молью чучело белки: она сидела на пеньке, неумолимо глядя на меня своим стеклянным глазом, и я вдруг вспомнил, как она зовется по-чешски — veverka, так вспоминают имя давно забытого друга». А в бывшем концлагере Терзино главный герой видит самого себя в витрине антикварного магазина — словно он один из многих призраков послевоенной Европы.

Для Аустерлица, одинокого путешественника, самое важное сообщество — бесправные мертвые и вещи — носители памяти. Цель Аустерлица, возвращение собственного прошлого, почти недостижима и превращается в жизненную программу, в форму существования: «Не думаю, сказал Аустерлиц, что нашему пониманию доступны те законы, по которым проистекает возвращение прошлого, однако мне все больше кажется, что время вообще отсутствует как таковое и что в действительности существуют лишь различные пространства, которые входят одно в другое в соответствии с какой‑нибудь высшей стереометрией и между которыми живые и мертвые, смотря по состоянию духа, свободно перемещаются, и чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что мы, те, что пока еще живые, представляемся умершим нереальными существами, которые становятся видимыми только при определенной освещенности и соответствующих атмосферных условиях. Сколько я себя помню, сказал Аустерлиц, я всегда себя чувствовал так, словно мне нет места в действительности, словно меня нет вообще, и никогда это чувство не было сильнее, чем в тот вечер на Шпорковой, когда я сжимался под пристальным взглядом пажа».

Изгнание становится для Аустерлица способом перемещения в пространстве. Самый главный страх в пути вызывают такие места, как Дворец юстиции в Брюсселе: там «лестницы и коридоры, которые никуда не ведут», «помещения, которые не имеют дверей и в которые никому не попасть — этакая замурованная пустота, воплощающая собою сокровенную тайну всякого санкционированного насилия». Зебальд зовет нас не в увеселительную поездку — он приглашает в путешествие, из которого каждый, если повезет, может вернуться в свою собственную историю.