В полувековой юбилей революции по Советскому Союзу прокатилась массовая волна отправления посланий в будущее: на заводах, в больницах, университетах и муниципальных учреждениях сохранились таблички, под которыми спрятаны послания потомкам. Месяц назад Марат Гельман попросил присылать ему фотографии с такими капсулами, в мае для более удобного сбора данных запустится карта при поддержке Mail.ru. В октябре по его плану таблички будут торжественно вскрыты, и самые выдающиеся по форме и содержанию отправятся на выставку в Москве.

Куратор, галерист, арт-менеджер и политтехнолог. Один из авторов «пермского проекта», в рамках которого этот город должен был превратиться в еще одну культурную столицу России. В данный момент занимается развитием арт-резиденции DEAC в Черногории

Русская революция — событие, которое повлияло на весь мир, и сейчас происходят процессы его переосмысления. В Лондоне открылась посвященная ей выставка в Royal Academy, 7 ноября откроется в Tate Modern. Для мира это будто событие радостное, оно воспринимается как повод показать любимые картины авангарда. Планета ставит тождество между русским авангардом и революцией, но в этом тождестве заключено ложное равенство. Более точная конструкция, как мне кажется, прозвучала на двойной выставке Эль Лисицкого и Кабакова 2013 году в МАММ. В искусстве первого заключалась утопия, устремленная вверх, а Кабаков показал, чем она заканчивается: коммунальная квартира, кошмар и депрессия. Так что если использовать авангард как метафору революции, то обязательно нужно показывать, что любая утопия красива на словах. А начнешь ее воплощать, и она может превратиться во что-то страшное.

Эти юбилеи могут показаться чем-то смешным, но на самом деле памятные даты могут усилить конфликты в обществе в сто раз: одни, например, сейчас могут попытаться реабилитировать большевиков, другие — возвратить монархию. Моя позиция состоит в том, чтобы осмыслять это за пределами России: не хотелось бы превращать этот год в год конфликтов красных и белых. Кроме того, всю художественную среду здесь ставят в такое положение, что либо ты самоустраняешься, либо становишься конформистом; от этого сложно говорить откровенно.

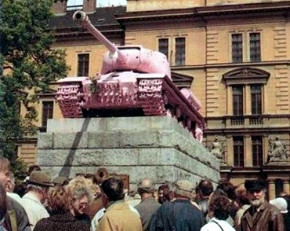

Меня пригласили в галерею Saatchi в Лондоне делать выставку, посвященную столетию революции. Я хочу показать новых героев, в действии которых рождается революционный импульс. Это будут современные художники: «Синие носы», Олег Кулик, Павленский. Мы покажем лица всех Pussy Riot. Можно порассуждать о том, какие были предшественники Павленского — художника, который противопоставил себя власти. Когда Горбачев начал всю перестроечную риторику, Европа его слушала с надеждой, но в памяти были еще свежи события Пражской весны. И вот художник Давид Черны покрасил в розовый цвет танк Перекрашенный в 1991 году советский танк; впоследствии он был демонтирован солдата-освободителя и подписал его своим именем. Тогда люди поняли, что можно не бояться. Мы хотим поговорить именно об этом: кто такие герои внутри искусства? Герои от искусства хороши тем, что в них всегда есть ирония, в том числе и самоирония. Покрасить танк в розовый — это смешно, так и наши герои не так опасны, как символы СССР: Кулик, например, не Ленин. Вместе с тем ирония приводит и к двусмысленности: Павленский — герой, противостоящий системе, но вместе с тем персонаж комический, вместо того чтобы совершить революцию, он отрезает себе ухо, а Pussy Riot надевают на себя цветные колготки и танцуют.

Перекрашенный в 1991 году советский танк; впоследствии он был демонтирован солдата-освободителя и подписал его своим именем. Тогда люди поняли, что можно не бояться. Мы хотим поговорить именно об этом: кто такие герои внутри искусства? Герои от искусства хороши тем, что в них всегда есть ирония, в том числе и самоирония. Покрасить танк в розовый — это смешно, так и наши герои не так опасны, как символы СССР: Кулик, например, не Ленин. Вместе с тем ирония приводит и к двусмысленности: Павленский — герой, противостоящий системе, но вместе с тем персонаж комический, вместо того чтобы совершить революцию, он отрезает себе ухо, а Pussy Riot надевают на себя цветные колготки и танцуют.

Но это в Лондоне, а для проектов в России, мне кажется, надо искать темы, которые не будут разбивать страну на два лагеря. Для всех, кто не болен большевизмом, ясно, что в 1917 году случилась трагедия, которая унесла множество жизней. Менее очевидно отношение к людям, которые жили и отмечали этот семнадцатый год семьдесят лет жизни СССР. В 1967 году исполнилось 50 лет со дня революции, и страна стала подводить итоги — возникла идея массовых посланий в будущее. Многие полагали, что находятся на полпути к счастью коммунизма. Некоторые сожалели, что не доживут, но хотели сказать потомкам, что у вас коммунизм наступил, потому что некоторые герои 50 лет назад что-то для этого сделали. Очень понятная мечта поговорить со своими внуками, в которой, однако, мы можем прочитать нечто большее.

Таких посланий будущим поколениям в 1967 году было запломбировано порядка 50 000 по стране — иногда они монтировались в стенку, иногда помещались на постаменты. Лично я хочу сделать выставку этих табличек в Москве: собрать их вместе и представить, что за время было — 1967 год. Главное ощущение сейчас от той эпохи — какой-то коллективный гипноз. В идеалы коммунизма уже никто не верил, но была абсолютная вера в прогресс, в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Занятно, что, с одной стороны, мы являемся свидетелями прогресса — видим, как развивается транспорт, айфоны, интернет, однако жизнь человека построена не параллельно линиям развития технологий. Если мы пересели с лошадей на машины, то не обязательно стали лучше жить. Фраза Салтыкова-Щедрина о том, что за пять лет может поменяться все, а за 200 — ничего, характерна не только для нашей страны.

Сейчас принято идеализировать время оттепели, а у Димы Гутова есть на эту тему хорошая работа: он все время падает в грязь. Оттепель в России — всегда грязь, по крайней мере в природе. Мой отец, который тоже дитя 1960-х, смотрит на историю нашей страны так: никогда тут не было хорошо, но время от времени случались проблески. Они длились максимум по 10–20 лет, и вместо движения вперед максимум радости, который дарит российская действительность, — это послабления. Он считает, что надо быть счастливым, если тебе выдалось десять хороших лет: дескать, морок над Россией дал отдохнуть.

Я не согласен с ним: оттепель дарит России в первую очередь новых героев. Открыл форточку — не важно, 1990-е на дворе или 1960-е, — и появилось определенное количество других людей, которые сопротивляются закрытию окна. Они даже не понимают, что вся эта их эйфория от подарка свободы. Они не понимают, как вообще свобода может закончиться. А некоторые люди — Солженицын, например — прошли через две-три оттепели.

Многие великие события в нашей стране начинаются с юбилеев, и у меня есть один очень яркий пример. Перестройка в СССР началась с Комитета по встрече третьего тысячелетия. Это была смешная история: в 1998 году я пригласил своих товарищей — Эрнста и Парфенова — чтобы придумать, как праздновать приход третьего тысячелетия. Мы провели какую-то первую встречу с планом работы, и тут мне звонит отец и говорит, что Горбачев срочно хочет со мной встретиться. Мы встречаемся, и он мне рассказывает удивительную историю: в 1983 году по инициативе Чингиза Айтматова был создан Комитет по встрече нового тысячелетия, который возглавил Андропов. Айтматов очень хотел получить Нобелевскую премию, но его никто не знал в мире, поэтому он придумал собрать интеллектуалов со всего мира в СССР и посовещаться о грядущей дате. Мы ему в 1998-м потом позвонили — он тут же приехал в Москву — и передали несколько мешков писем с предложениями об организации встречи третьего тысячелетия, которые «Комсомольская правда» собирала в 1983-м. Среди них, например, было письмо от Владимира Гусинского — тогда еще режиссера-любителя. А тогда, в 1980-е, Горбачев стал генсеком и автоматически оказался на месте Андропова председателем того комитета.

В 1984 году конференция действительно состоялась — как альтернатива Римскому клубу, — и под конец Айтматов организовал встречу Горбачева с иностранными философами, в том числе и с футурологом Элвином Тоффлером. Тот тогда писал книгу о политиках и спросил Горбачева, как он принимает решения. Горбачев предложил посидеть рядом с ним четыре дня и понять самому. Четыре дня Тоффлер сидел рядом с генсеком, а по вечерам они разговаривали. «Социализм с человеческим лицом», «гласность» — оказывается, все это в свое время Тоффлер проговорил Горбачеву. Михаил Сергеевич был очень возбужден, когда мне это рассказывал.