— На Петербургском культурном форуме Олеся Туркина сказала, что мы живем в конце света, и это хорошо, потому что конец одного означает начало другого. Меня удивило, что с ней даже никто спорить не стал — покивали и спокойно продолжили обсуждать важность национального фактора в искусстве. Вы разделяете такие настроения?

— Пессимизма у меня нет, и конца света не будет. А в вопросе о национальном и глобальном есть, пожалуй, чрезмерная полярность взглядов. Но в российской культурной политике все еще существуют разные точки зрения. На мой взгляд, каждый из нас должен делать свое дело на своем месте. Давайте не путать профессиональное и личное. Искусство и политика в любой ее форме — вещи разные. Считается, что для России сейчас важны национальные интересы и скрепы. Толерантность нам больше не нужна, как и кивание на Запад, — национальные интересы пропагандируются как самое важное. Но ограничение себя национальным приводит к тому, что мы становимся очень простыми субъектами. А культура России и Эрмитаж как ее флагман всегда были про воспитание сложного человека, и для этого всегда будет нужна постановка сложных вопросов.

— Если брать тот же прошлогодний форум, то, как вы думаете, какие действительно важные вопросы заслонила эта охранительная тематика?

— Лучше было бы обсудить то, как поддерживать современное русское искусство и поставить его на службу нашей культуре. Сейчас художники оказались в некотором роде маргиналами, они делают свободные и интересные вещи, но все их боятся, в том числе и власть. И это тупик: власть не хочет их поддерживать, потому что боится, а они, соответственно, не хотят брать у власти деньги. Но искусство не изменишь: поставить рамки художникам невозможно, они будут делать то, что хотят, иначе это будут подсадные художники, а не настоящие. Как сделать, чтобы свободное искусство выражало национальные интересы, пока непонятно.

Современным русским искусством с конца 1990-х перестали интересоваться в мире. Мы можем вспомнить акционизм Кулика и Бренера — но что было потом? И культурные форумы вместе с чиновниками должны обратиться к этому вопросу, потому что репрезентировать Россию в мире хором Пятницкого и выставками Айвазовского больше уже никак невозможно.

— Еще один вопрос про дух времени и смену вех. Как вы вообще оцениваете все, что произошло во взаимоотношении культуры и государства прошлой осенью, — закрытие выставки Стерджеса, инцидент в Музее ГУЛАГа с вывешенным чучелом Солженицина, перепалка Райкина, Хирурга и Пескова по поводу цензуры?

— Врачи называют это осенним обострением. Я же смотрю на это со своей музейной позиции: если ты делаешь хорошую выставку, но о ней никто не пишет, значит ее не обязательно было делать. Благодаря выставке Фабра мы стали говорить о проблеме защиты животных, о свободе художника и о том, как старое искусство показывать с новым. Я действительно рад, что общество обсуждает искусство, а не новый айфон.

— А вас необходимость убеждать общество в праве на существование современного искусства не отвлекает? Все эти разговоры с прессой, хештег в инстаграме «#кошкизафабра». Или это новая реальность, в которой куратор должен постоянно защищать свою позицию, вместо того чтобы тратить это время на пятилетние планы?

— Давайте поговорим о Фабре. Он у вас разбросан по Главному штабу и Зимнему дворцу. Во всех своих интервью вы утверждаете, что выставочное пространство накладывает новые смыслы, преображает экспонаты. Можно ли сказать, что в Главном штабе вы показываете Фабра, а в Зимнем дворце все-таки другой акцент: вы демонстрируете работы классиков, но с помощью Фабра?

— Мы позвали Яна Фабра в Эрмитаж, чтобы он предложил свой собственный проект. Никакого диктата в работе с художниками у нас нет, и спорить мы начинаем, только если они предлагают сделать что-то невозможное. Для Фабра важна энтомология — жуки и бабочки присутствуют во многих его проектах. И два крыла Эрмитажа он увидел как два крыла бабочки, пришпиленной колонной к Дворцовой площади. С этой темы все началось, и она стала доминантой — так мы и решили, что делаем две экспозиции.

— На пресс-конференции, посвященной московскому филиалу Эрмитажа, вы отмечали, что в столице физически нет пространств, чтобы показывать современное искусство. Все, чем Москва сейчас располагает, — это маленькие комнатки ну и площадка перед «Гаражом». Сейчас в городе строят аж пять музеев — V-A-C на «Красном Октябре», расширяют Третьяковку и Пушкинский, собираются возводить ГЦСИ на Ходынке и ваш Эрмитаж на ЗИЛе. Изменится ли от этого ситуация?

— Мне действительно кажется, что пространство задает тон, и удивительно, что в Москве нет подходящих залов. В Эрмитаже пространство — не просто размер залов и цвет стен. Это еще и дух старой коллекции, тема царского дворца, тема революции. Весь этот контекст накладывается на шедевры внутри, и этим Эрмитаж, конечно же, уникален. Мы построим филиал в Москве, но ничего такого там не будет.

— А чем вообще ваша работа как куратора проектов современного искусства Эрмитажа будет отличаться в Москве?

— Москва — очень прямой город, который требует окрасить любое высказывание в яркие тона, объяснить, на какой ты стороне. А в Петербурге можно размышлять, не высказывая идей, писать текст, не публикуя. В этом суть Петербурга, а Москва хочет всегда четких заявлений — большими буквами, — и оттого приходится делать что-то радикальнее, мимо тонкого публика может пройти мимо. Так нам кажется, но, может быть, мы ошибаемся.

Как ни странно, в Москве многого нет — и пока я, скажем так, собираю заявки, спрашиваю представителей вашей культурной жизни о том, что интересно было бы показать в столице. В любом случае мы обязательно будем привозить и петербургских художников. Это в некотором смысле наша миссия.

— А можете сформулировать, какая идея стоит за программой «Эрмитаж 20/21», в рамках которой музей формирует и экспонирует свою коллекцию современного искусства?

— Эрмитаж всегда собирал современное искусство — все классическое искусство когда-то было современным. Екатерина, Николай Первый, Павел Первый — все они покупали работы современников. Живописец Серов, который очень популярен сейчас, писал Николая Второго в Зимнем дворце. Диалог с современным искусством для Эрмитажа никогда не прекращался, и уже в конце 1920-х годов была создана отдельная комната современного искусства. Потом, когда расформировывали ГМНЗИ, московские музеи, находившиеся ближе к власти, побоялись взять большие скандальные холсты. А хранители Эрмитажа принимали их на свой страх и риск. Так в Эрмитаже появился, например, «Танец» Матисса. В 1990-х показали Уорхола, потом Поллока.

Когда меня пригласили возглавить проект «Эрмитаж 20/21», я предложил прописать четкую стратегию: показывать фотографии после живописи, а потом, например, текстиль. Главное правило — чтобы следующая выставка отличалась от предыдущей. Фабр идет после «Реализмов», которые были совершенно прямолинейные и сухие, а Фабр — барочный проект. Мы делаем выставки с постоянной сменой декораций, ведь Эрмитаж — как большой театр.

Если раньше музей был академическим пространством, где объяснялось, что есть формации, есть надстройки над ними — искусство Древнего Египта, Нового времени, современное, — то сейчас музей понимается иначе. Сегодняшний музей — это собрание шедевров, место красивое, великое и важное. Разные экспонаты могут быть не связаны друг с другом: на потолке зала Ван Дейка, например, написан герб императорской России — это часть истории места. Гениальность Фабра в том, что он интерьер музея прочитал как сцену, увидел в этом великую и бесконечно пышную декорацию и сыграл в нее очень умно и по-разному. Но вскоре Фабр уйдет, выставка закроется, и в залах все будет по-старому.

— Фабр увидел Эрмитаж как бабочку, писатель и хранитель отдела гравюры Эрмитажа Аркадий Ипполитов говорит, что это ковчег, который сохраняет все. А как его воспринимаете вы?

— Для меня Эрмитаж — это империя. Каждая империя стремится захватить море, и Эрмитаж тоже строится вокруг площади, которая чем-то напоминает море, и захватывает близлежащие здания — своеобразные колонии. Это империя не в смысле доминирования, но в смысле распространения собственного языка, собственного фильтра культуры. Благодаря последнему мы можем спокойно говорить о разных вещах, никого не оскорбляя: о России, о военных министерствах, о революции, о древнерусской культуре и о современном искусстве. Но как только кто-нибудь в очередной раз намеренно снимает эту линзу, происходит как раз оскорбление чувств.

— Какие у вас вообще амбиции?

— Я счастливый человек: всю жизнь делаю только то, что мне интересно и не гонюсь за количеством проектов. Мы делаем всего 3–4 выставки в год, посвященные современному искусству, притом что Эрмитаж открывает в среднем выставку в неделю.

— С Пиотровским спорите часто?

— По поводу выставки Фабра мы больше общались с самим Яном. Он художник, но мы знаем свою публику, знали, что жесткие провокационные вещи не будут прочтены в провокационном контексте, — люди просто обидятся. Некоторые наши традиции совершенно непонятны европейцам: когда русские приезжают в Европу, то часто не понимают, почему европейцы с ними не пьют — а у них так не принято просто. Точно так же, как и некоторые европейские вещи здесь совершенно непонятны: например, вещи про эмансипацию женщин. Россия — страна патриархальная, и главное решение принимает мужчина.

— Мы заговорили о традициях, и хочется спросить, какое у вас любимое место в Питере, чтобы выпить?

— Пить я не люблю, и везде мне скучно — повторяю, я очень непубличный человек.

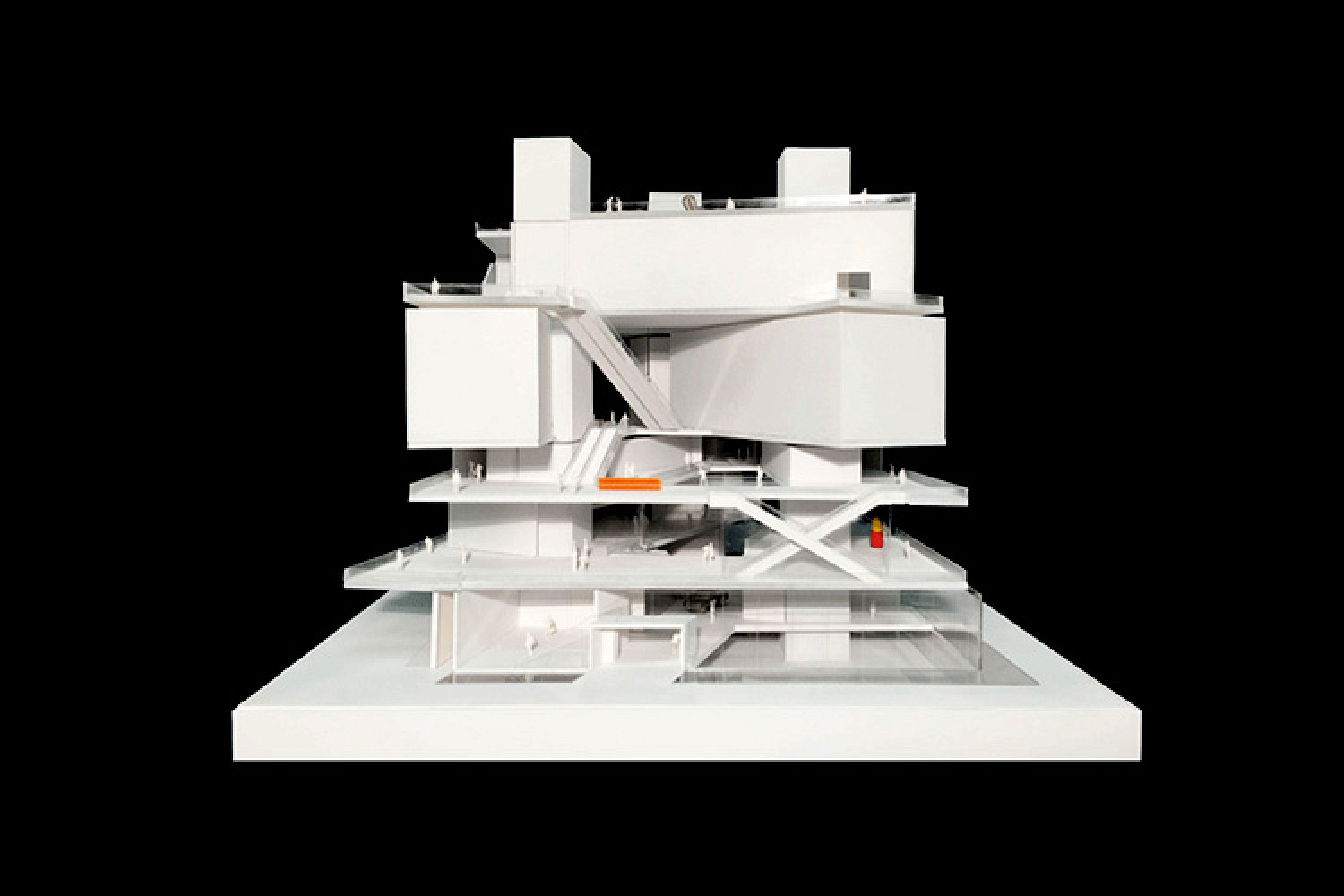

Биеннале «Манифеста» в 2014 году, с которой Эрмитаж открыл корпус Генерального штаба и задекларировал свои намерения делать масштабные проекты актуального искусства. Работа Томаса Хиршхорна

Луиза Буржуа на «Манифесте»

«Манифеста». Машина Франсиса Алиса, выставленная во дворе Зимнего дворца

— Тогда где в Питере вам не так скучно? Ну кроме Эрмитажа.

— У нас открылся Музей эмоций, очень странное место. Как можно в принципе показывать эмоции в музее? В этом случае экспонатами являетесь вы сами, а все остальное в музее ваши эмоции порождает. Это довольно интересный опыт: я недавно там был, понравилось. А в остальном все как в Москве: много хипстерских кафе открывается и закрывается, но я больше люблю читать, бывать дома и проводить время с детьми, если честно.