— В одной посвященной вам статье я обнаружил такую формулировку: «Этгар Керет — ярчайшая звезда на израильском литературном небосклоне». Каково это — быть литературной звездой?

— Вообще говоря, разница между восприятием читателя и писателя огромна. Для меня звездой всегда является читатель. Когда я начинал писать, я изучал математику в университете — логика, алгебра, все такое. На курсе было 600 студентов. Я, значит, распечатал свои рассказы в количестве 20 экземпляров и шатался по кампусу: «Эй! Я тут рассказов написал! Хотите почитать?» Знаете, немногие на этот призыв откликнулись. А из тех, кто прочитал, не так уж многим и понравилось. Вот мой любимый писатель — Франц Кафка. Кафка — звезда? Доверил бы я ему сидеть с моим сыном? Вести мою машину? Безусловно, нет.

— Ну если Кафка и не звезда, то он культовый писатель, как минимум.

— Да, конечно, культовый писатель. Так и я культовый писатель. Не знаю уж, насколько я популярен, чтобы быть популярным с мейнстримной точки зрения, но я никогда не думал о том, чтобы писать прозу, которая будет интересна всем. Мой первый сборник коротких рассказов разошелся в количестве 800 экземпляров. Второй — более чем сто тысяч. Почему?! Мои рассказы стали лучше?! Не знаю.

— Правда не знаете?

— На самом деле не знаю. Разве только те, кто купил первый сборник, рассказали другим? Это вообще такая трансцендентальная штука. Отношения текста и читателя таинственны. Вот, например, ты видишь знакомую девушку с новым парнем и говоришь ей: «Что ты в нем нашла?!» То же вполне можно применить к моим рассказам. Но при этом меня перевели на больше чем сорок языков мира, я путешествую по всему свету и встречаю людей, которые понимают мои эмоции, мои мысли. Это делает меня совершенно счастливым. Вот, например, четыре недели назад я был в Бостоне, ехал на одно мероприятие, и мы попали в автомобильную аварию — столкнулись с другой машиной: стекло — вдребезги, вытек бензин, мы едва не взорвались, я к тому же сломал два ребра. Боль адская, дышать невозможно, ну и вообще ощущение такое, что умираешь. Я так и думал: вот я умираю. С другой стороны, подумал я, что ж, самое время остановиться и посмотреть назад. Сколько человек в мире я знаю? Скольким я могу выразить свои страхи, радости, сколько их — тех, кто не только выслушает все это и поймет, но и будет готов заплатить за это? Повспоминал, сколько и где меня напечатали. В общем, подумал я, если я умру, то жизнь-то была отличнейшая! Слушайте, меня переводили на фарси, на арабский, меня почему-то полюбили в Тунисе, в стране, с которой у Израиля дипломатических отношений нет. Еще я весьма популярен в Турции, а с ними у нас постоянные конфликты. Круто же, что мои слова, эмоции, мое воображение могут отправиться туда, куда я сам физически с моим паспортом добраться не могу! Это просто какие-то сверхспособности!

— То есть вы, получается, своего рода супергерой?

— Ну или волшебник, маг.

— «Волшебник» звучит лучше.

— Умение быть писателем — это умение иллюзиониста, трикстера. Разница между волшебником и иллюзионистом в том, что последний все держит под контролем. Он точно знает, что и когда должно произойти, он понимает механику иллюзии. Всякий раз, когда я сажусь писать рассказ, я стараюсь сотворить иллюзию. Но когда у меня получается, это становится магией, потому что я перестаю понимать, как это вышло, я не могу повторить этого, я даже не могу отмотать назад процесс, чтобы вспомнить, в какой момент я писал то, в какой — это. Вот поэтому я никогда не мог понять, как это у людей получается называть себя профессиональными писателями. Я понимаю, что такое «профессиональный плотник» — проверить его умения можно, попросив его смастерить стул: сядь на него и поймешь, профессионал его делал или нет. Но профессиональный писатель? Все могут писать. Все могут записать какую-то историю, так или иначе описать собственные чувства, изложить последовательность действий. Я никогда не мог решить, кто передо мной — графоман или писатель. У Уильяма Берроуза в «Голом завтраке» есть эпизод, когда его — или его героя-однофамильца — спрашивают: «Кто вы?» Он отвечает: «Я — писатель». «А какие у вас есть доказательства, что вы писатель?» Он достает ручку и говорит: «У меня с собой пишущий инструмент». То есть писателем тебя делает то, что у тебя ручка в кармане! Я к чему клоню — сказать: «Я — писатель» — это все равно что сказать: «Я привлекателен». Ведь об этом может судить только тот, кому ты нравишься или кто тебя, например, ненавидит.

— Я правильно вас понял — садясь за новый рассказ, вы не знаете, как это сделать?

— Немного не так: я взволнован, я оптимистичен, я надеюсь, что у меня получится. Я словно закрываю глаза и пытаюсь позволить грядущему рассказу завладеть мною. Иногда это случается, однако, как правило, очнувшись с пустой головой, ты понимаешь, что твоя жена сейчас скажет: «Это самая скучная вещь, которую я когда-либо читала». Но когда история складывается, когда рассказ тобой завладевает — вот это и есть то самое волшебство.

— Скажите, вы выбрали рассказ своей главной и единственной литературной формой по причине его краткости?

— Тут надо понимать, что литература — это для многих отчасти такая форма контроля. А для меня — наоборот: когда я пишу, я теряю контроль. Возможно, вы знаете, что я — сын переживших холокост. Примерно с трех или четырех лет я в деталях знал то, что кажется диким, страшным, — факты той их биографии. И я все время, постоянно себя контролировал. Я никогда не плакал при родителях, никогда не делал того, что могло бы их опечалить. Мой старший брат говорит, что когда мне было восемь или девять лет, я здорово упал с велосипеда, расшиб голову — след до сих пор остался, — и мне зашивали рану. Обычно это делают с местной анестезией, и так вышло, что в этот раз ее нельзя было применить. Четырнадцать швов девятилетнему ребенку. Мать была рядом, врач начал зашивать. Шов, второй — а я молчу. Он перепугался, думал, я от удара чувствительность потерял. Стал меня спрашивать, а я ему говорю: «Вы мой друг?» «Нет», — говорит. «Вы член моей семьи?» — «Нет». — «Ну так заткнитесь и делайте свое дело!» И это не потому, что я был такой выносливый, такой мужественный, нет — я просто не мог потерять контроль над ситуацией. Буквально на уровне физиологии — не мог. И когда я обнаружил, открыл для себя писательство — это стало для меня целым миром, где я мог плакать, кричать, раздеваться на людях, лупить смертным боем того, кого хочется отлупить. Все это стало мне можно, потому что это не на самом деле. Литература оказалась для меня своего рода лабораторией, в которой я изучал собственные эмоции. Недавно моя жена, прочитав новый сборник рассказов («Внезапно, стук в дверь», он не выходил по-русски), сказала мне, что в нем много рассказов о женатых мужчинах, изменяющих своим женам. Ха-ха! Я объясню, в чем дело. Вот я иду по улице, вижу красивую девушку, она меня чем-то впечатляет — и что я делаю? Я сразу же сочиняю про нее рассказ! Такой, что ли, способ не наделать реальных глупостей. Кстати, если обратить внимание на неверных мужей в моих рассказах: они от своих измен не становятся счастливее — скорее наоборот. Но это не потому, что я такой моралист. Это, знаете, как письма от Ид к Суперэго, от бессознательного, от инстинкта к тому, что себя осознает. «Эй! — пишет Ид, — я тоже здесь! Я голодно, я возбуждено, я испугано». Я ведь не только при родителях не давал волю эмоциям: по моему виду вообще не было понятно, что со мной происходит, — ни что я боюсь, ни что я несчастен. Мои рассказы — это своего рода католическая исповедь.

— И все же — почему именно короткие рассказы?

— Мои рассказы — они как взрывы. Я пока не придумал, как им взрываться медленно. Роман — это в моем понимании как путешествие на машине из Москвы, скажем, в Санкт-Петербург, когда за рулем человек, не знающий дороги. Он пользуется картой, спрашивает встречных, как проехать, включает GPS. Мои же рассказы — они как серфинг. Входишь в воду, держа доску, и ждешь волны. А когда ты взлетаешь на нее, нельзя же попросить волну мчаться медленнее или отвезти тебя в конкретное место! Просто стараешься удержаться на ней. Знаете, многие рассказы начинались для меня так: «Этгар, это — начало твоего первого романа». Но все равно они раз за разом становятся рассказами.

У меня есть история. Как-то я собирался на встречу, стоял на автобусной остановке. А рядом со мной стоял человек, у которого под мышкой была зажата газета, а в руке — картонный стаканчик с кофе. И всякий раз, когда он поднимал стаканчик, чтобы глотнуть из него, газета падала на землю. Он поднимал ее и клал обратно под мышку! На третий раз я буквально заплакал. Ни на какую встречу не поехал, пошел домой, весь в слезах. Жена меня спрашивает: «Что случилось?!» Я рассказал ей про человека с газетой и кофе и добавил: «Это было так грустно!» Она посмотрела на меня как на сумасшедшего и сказала: «Это не грустно! Это глупо! Ты не мог ему посоветовать положить газету, например, в карман?!» А я не смог ей объяснить, что в этой истории было такого печального. Когда я смотрел на него, я чувствовал, что он — это я. Что он — это вся человеческая раса! Я смотрел на него и думал: вот что такое быть человеком — держать в руке чашку кофе, под мышкой — газету, поднимая чашку, ронять газету и так раз за разом! Единственное, чем я мог объяснить жене (да и себе самому) такую мою реакцию, — написать об этом рассказ.

— Скажите, что такое — быть израильским писателем? Вы путешествуете по всему миру, встречаетесь со своими коллегами и, наверное, можете сказать, что у вас с ними общего и чем вы отличаетесь?

— Быть израильтянином — это вообще очень странное определение идентичности. Я недавно писал для The New York Times колонку о том, как я ненавижу термин «произраильский». Иногда я встречаюсь с людьми, которые жмут мне руку и говорят: «Мы произраильски настроены». Иногда — с теми, кто в меня плюет и говорит: «Мы антиизраильски настроены». Но почему я никогда не слышал о проитальянски настроенных людях? Или об антиитальянски настроенных? О тех, кто настроен про-женщин-с-большой-грудью? Я написал об этом.

— Почему нам нравится «Преступление и наказание»?

— Если бы Раскольников был злобным маньяком, психопатом, тупым грабителем, книга никому была бы не нужна. Но когда ты читаешь ее или читаешь «Лолиту», понимаешь, как много разных эмоций одновременно сосуществуют в нас, как сложен человек. Вся эта сложность относительно Израиля как страны никем не рассмотрена, кажется. Я как-то видел результаты опроса (не помню, кто его проводил; кажется, какая-то известная газета или радиостанция) на тему «Три самые ненавидимые страны в мире». Первой был Иран, Израиль — вторым, третьей оказалась Россия. И я, помню, сказал жене: «Смотри, мы ни в чем не можем быть первыми! Даже тут мы вторые!»

Вообще национальная идентичность — это что-то вроде карты Таро: покажешь ее кому-то — и это сразу о многом говорит. Почему-то я думаю, если б я был писателем из Люксембурга, The New York Times не сильно бы интересовало мое мнение. Как-то я интервьюировал нашего премьер-министра. На меня потом орали: «Ты — предатель своей страны!» Тремя днями позже я читал лекцию в Университете Беркли, и красивые девушки плевали в меня и кричали: «Убийца палестинских детей!» Это несколько сбивает с толку. Кто я? Предатель или убийца детей? Мне кажется, я лучше, я ни то ни другое, я вообще довольно сложно организован. Но люди нуждаются в биполярных определениях. Ну что же, это жизнь.

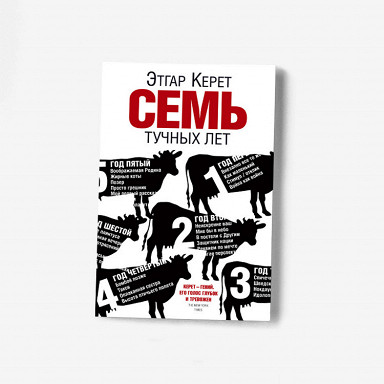

— «Семь тучных лет» написаны на английском. Почему не на иврите?

— О, это отдельная и довольно странная история. Дело в том, что моя жена — дочь очень известного, популярного и уважаемого у нас писателя и поэта. Когда она была маленькая, он написал о своей дочери множество стихов и рассказов, и она стала, как бы сказать, эдаким израильским Кристофером Робином Милном. Сегодня она — известная актриса, снимает кино, пишет книги для детей. И она все время рассказывает мне о том, что на деловых обедах или во время встреч со зрителями обязательно находится кто-то, кто говорит ей: «А у вас сохранилась та зеленая пижама, о которой писал ваш отец? А ваш одноглазый мишка — вам до сих пор его жалко?» Обо всем этом писал ее отец, понимаете? И это, в общем, не очень приятно, потому что какие-то личные вещи о ней знает вся страна. И когда я закончил «Семь тучных лет» (а это книга, персонажами которой являются реальные люди: моя жена, мой сын, мои родители, брат, сестра), я, вспомнив про зеленую пижаму, зашел в детскую комнату к сыну и сказал: «Вот, я написал книжку, и в ней есть истории о тебе. Они написаны с большой любовью. И я хочу попросить у тебя разрешения ее опубликовать». Он сказал: «Я не разрешаю». «Почему?» «Папа, — сказал мне сын, — у меня хорошая жизнь. Я не хочу, чтобы люди, о которых я ничего не знаю, но могу случайно встретить, знали что-то обо мне и говорили бы мне об этом. Ты же пришел спросить разрешения, потому что ты меня уважаешь? Ну так вот, я не хочу». Пару дней спустя я спросил его: «А если опубликовать книгу не у нас, а в другой стране?» Он подумал и говорит: «Это принесет нам немного денег?» «Да», — ответил я. «Да, это можно, — ответил сын. — Печатай, я там все равно никого не знаю».

Но тут возникла другая проблема. Поскольку я не собирался издавать книгу в Израиле, я не мог работать над ней со своим израильским редактором — он сотрудник издательства, а контракта на книгу с издательством у меня нет! Тогда мы сделали подстрочный, грубый перевод на английский, и я работал над книгой уже с моим американским редактором. Так что теперь у книги нет отредактированного текста на иврите — все потому, что так решил мой сын.

— Его можно понять.

— Конечно! И я уважаю его мнение. Я думаю, если бы передо мной был выбор — стать ли мне лучшим писателем или лучшим отцом, — я бы выбрал второе. Пожертвовать комфортом сына ради литературы — для меня это невозможно. Я, в конце концов, пишу для того, чтобы мир стал немного лучше, а не для того, чтобы мой сын был несчастен.

— В ваших рассказах почти всегда сочетается трагическое и смешное — хоть и в разных, конечно, пропорциях. В них нет четко очерченной трагедии, как нет и тотального смеха.

— Думаю, что любой хороший рассказ должен быть по определению печален, потому что само наше существование печально. Это игра с изначально заложенным проигрышем; в ней никто не выигрывает. И для меня юмор — это защитный механизм от связанной с этим патетики. Он спасает меня от жалости к себе, от гипертрофированных преувеличений, от упоения собственной душевной болью. Мне сын как-то сказал: «Папа! Будь смешным!» Я объяснил ему, что это не так-то просто — всегда быть смешным и веселым. И потом, есть, например, юмор, который как щекотка: когда тебя щекочут, ты смеешься, но не потому, что тебе смешно, а потому, что тебя щекочут. Органическая реакция, как в американских ситкомах: там очень профессионально умеют щекотать. Я предпочитаю юмор, который является побочным эффектом попыток понять что-то в жизни.

— А что насчет элементов абсурда и фантасмагории? Помните, у вас есть герой — солдат, который надоедал своим сослуживцам даже после того, как его убили? Или Бог, который не хотел, чтобы компания, которая собралась у него, расходилась? Как все это сочетается с реальностью?

—Я не всегда могу дать четкое определение: это — абсурд, это — реальность, это — фантасмагория. Я уже говорил: когда я сочинял первую книгу, я изучал математику. Из-за того, что писал по ночам, я пропускал утренние лекции. И у меня была стипендия. Из-за прогулов стипендию у меня хотели отобрать. Один из профессоров меня очень любил. Он сказал мне: «Я хочу защитить тебя. Нам нужно сказать, что ты прогуливал утренние пары, потому что был увлечен интеллектуальными занятиями. Вот что ты делаешь по ночам?» «Пишу рассказы», — говорю. «А дай-ка мне пару-тройку? Я пойду к профессору литературы, и он даст заключение, что это не пачкотня какая, а серьезная проза, и стипендию мы сохраним». Так и вышло: стипендию мне сохранили, а профессор литературы, как выяснилось, сотрудничал с неким издательством — и попросил меня дать ему побольше рассказов, вдруг книга получится. Я распечатал для него пачку листов, он позвонил мне на следующий день: «Берем! Отличные рассказы!» Я был очень смущен и спросил: «А можно спросить, что вам в них так нравится?» И он ответил: «Они такие абсурдные, в них столько гротеска!» Я обиделся и попросил вернуть мне рассказы. Профессор не мог понять, почему. «А если бы про вашу жену или ребенка сказали, что они абсурдны и в них много гротеска?! Вы бы стали со мной разговаривать дальше?» — перебор, конечно, но я был возмущен.

Понимаете, допустим, я верю в Бога, а вы — в инопланетян. А вот тот парень — в переселение душ. И если мы говорим о реализме, то мы говорим о том, в чем мы можем друг с другом согласиться. Но наш жизненный опыт зачастую сталкивает нас с тем, с чем другой человек, например, никогда не согласится. Если вы целуете девушку и у вас возникает чувство, что вы сейчас взлетите, — это реализм? А ведь вы это чувствуете. А такого быть не может. Вот, собственно, и все.

— Но книга-то вышла?

— Книга вышла. Я подумал — и перестал обижаться.