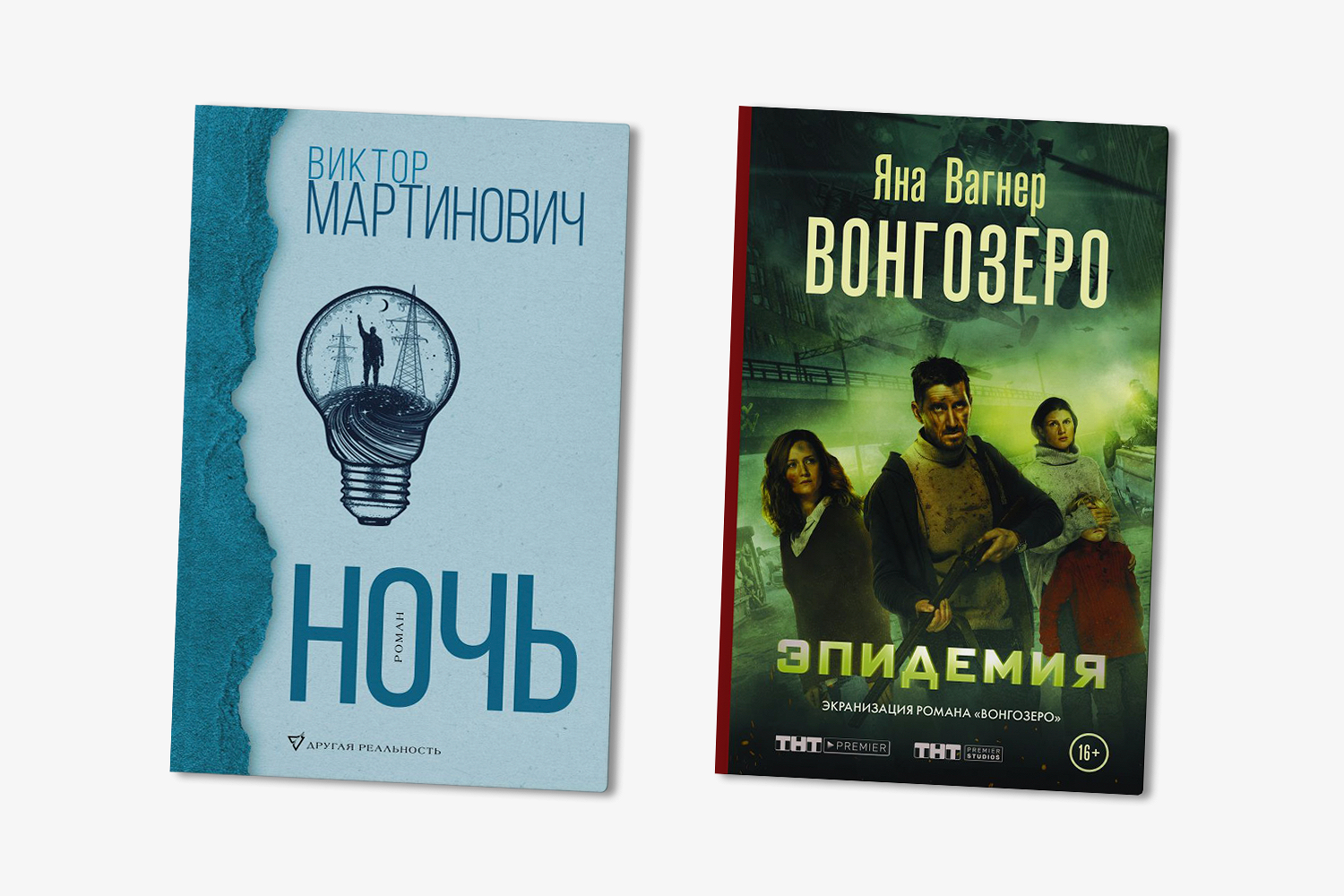

О книгах «Вонгозеро» и «Ночь»

Вагнер: К счастью, эпидемий, которые способны вот так опустошить планету, не бывает. Их не было за всю историю человечества никогда. Это связано с нашим иммунитетом. Я изучала вопрос, когда готовилась к тому, чтобы писать роман. Конечно, были страшные эпидемии: и чума, и холера, и тиф, и испанка (эпидемия гриппа, из‑за которой в начале ХХ века умерло до 100 млн человек. — Прим. ред.). При этом я придумала фантастический сценарий: это единственное фантастическое допущение в романе — существование вируса, который убивает каждого заразившегося. Таких вирусов не существует — это доказанный факт. В своей истории я просто хотела обрушить мир для конкретно взятой группы людей, а дальше просто смотрела, как будут действовать и спасаться эти несчастные обычные люди, которые были совершенно не готовы к тому, что их мир разрушится.

Мартинович: Как‑то в ноябре я представил себе ситуацию, когда солнце вдруг однажды не восходит. Когда тебя этого лишают, что будет? Собственно, из этого приснившегося мне однажды кошмара выросло все остальное. Главным было желание показать мир, в котором нет радости, переживания, надежды, которую мы испытываем каждый раз в марте или феврале, понимая, что зима все-таки заканчивается.

Об интересе к апокалипсису

Яна Вагнер: Интерес человечества к возможному концу света существует ровно столько же, сколько существует мир. В каждой религии есть сценарий конца света. В скандинавской мифологии волк Фенрир глотает солнце, и мир погружается во тьму, как в книжке Виктора «Ночь». В христианской культуре четыре всадника Апокалипсиса — Мор, Война, Голод и Смерть, — попав на Землю, уничтожают людей. Надо сказать, что человечество всегда было уверено, что мир когда‑нибудь закончится. Именно поэтому в каждой религии такой сценарий существует. Другое дело, что в ХХ веке, во второй его половине, люди внезапно осознали, что мир не просто когда‑нибудь закончится, он может закончиться прямо сегодня или завтра. Культура всегда реагирует на такие неврозы. И поскольку мы существуем в христианской культуре, у нас как раз мор, эпидемия, голод и война.

Виктор Мартинович: Я бы задался вопросом о том, в какой именно момент этот апокалипсис случился? Я вот уверен, что он уже был. Мы живем в эпоху крушения глобальных систем. Я видел, как мой отец, который учился на инженера, начал возить кастрюли в Польшу, будущее, которое мы себе представляли, для него и для меня просто не наступило и сменилось чем‑то совершенно иным. То же самое мы видим в головах у среднестатистического европейца.

Человек, который читает книги, который любит читать книги и воспитан на них, испытывает это чувство свершившегося конца света каждый раз, когда видит людей, которые в метро прилипли вместо книг к гаджетам.

Вагнер: В каком‑то смысле, если воспринимать конец света как конец привычного мира — трагический, внезапный, сопряженный с большим количеством страданий, — то на каждой территории, которая раньше была мирной, а теперь там бомбы падают, — вот для них конец света происходит локально в ту самую минуту, когда эта война начинается.

Об антиутопиях

Мартинович: Любая утопия пишется как утопия и всегда обращается к антиутопии. Утопия — это всегда антиутопия. Соответственно, мы не только читали антиутопию, мы ее прожили. Я родился в 1977 году и могу сказать, что у меня есть опыт жизни в антиутопии. Думаю, что мое прочтение Оруэлла и Замятина отличается значительно от прочтения британцем или французом этих текстов.

Вагнер: Надо сказать, что в западной культуре просто вообразить степень вот этой бездушности государственного аппарата довольно сложно. Это отчетливо видно во многих современных голливудских сериалах, где они пытаются изобразить эти страшные реалии, — и ты видишь, что они не понимают, о чем говорят. Они не могут представить степень обезличенности: как выглядит эта машина, как едет. Они пытаются ее каким‑то образом очеловечивать.

Вы очень хорошо связали утопию с антиутопией. Ко мне недавно на книжном фестивале подошел сердитый читатель и задал вопрос: «Почему вы не пишете утопии? Сколько можно писать антиутопический мрачный сценарий, сколько можно губить человечество самыми разными способами, зачем наслаждаться этими ужасами? Почему бы не придумать идеальный мир, к которому хотелось бы стремиться, в котором хотелось бы остаться, сделать его в назидание?» У меня было 5 минут, за которые нельзя было объяснить всю эту литературную традицию: почему утопии больше не пишут, почему они вышли из обращения. Я попыталась кратко объяснить ему.

Во-первых, огромная утопия, самая большая и самая опасная, которая себя уже дискредитировала наравне со всеми остальными, — это коммунизм. Идея коммунизма, которая стоила человечеству гигантского количества жизней в итоге, потому что любая утопия невозможна. Каждая утопия содержит червоточину, трещину, из‑за которой впоследствии мир развалится, потому что человеческая природа сопротивляется идеальному миру и безупречному миру. Невозможно построить идеальный мир. И в этом смысле антиутопии более полезны, потому что они эти разломы, эти трещины вытаскивают на поверхность. Наивно, конечно, предполагать, что каждая антиутопия — это предупреждение. Сейчас гигантское количество фантастических романов, и я не думаю, что люди, которые пишут романы про зомби и попаданцев, задаются целью предупредить кого‑то о чем‑то. Бессознательно культура реагирует на это. Антиутопия в каком‑то смысле показывает пальцем на слабое место, на уязвимое место, на будущую трещину, из‑за которой все может пойти не так. Не говоря уже о том, что антиутопии на самом деле содержат надежду, потому что никогда не погибают все.

Об экранизациях антиутопий

Вагнер: Я как человек, который находится в процессе переживания экранизации, хочу сказать, что многие вещи из литературы в кино просто не доезжают. Независимо от того, хорошо это или плохо. Все мои замечания выслушиваются очень вежливо… Киношники очень позитивные, дружелюбные и веселые, но это не значит, что они будут делать так, как вы с ними договорились.

Дело в том, что «Вонгозеро» — это камерная история, камерная драма, монолог смертельно испуганной женщины, и, разумеется, в кино передать его невозможно. Более того, жанр сам по себе требует от людей, которые делают экранизацию, определенных условностей: чего от них ожидает публика, которая будет смотреть кино этого жанра. Можно было бы сделать какую‑то камерную спокойную драму на фоне разрушающегося мира, но я боюсь, что на это никто не дал бы денег. Поэтому, разумеется, кино стало громче в несколько раз, и как раз то, что мне было важно в этой истории, оно, скорее всего, в кино не попало или попало очень частично. Там сохранилась атмосфера, к счастью, но там будет очень много динамики, острых сюжетных поворотов. Моя книжка совсем не такая.

Мы как раз сегодня пикировались по этому поводу со сценаристом. Я согласна, у кино, а в случае «Вонгозера» — сериала, другой язык, другие инструменты и свои задачи. Они раскрывают характеры путем поступков, а не путем внутренних монологов или мыслей. Есть определенные условности, которые в кино требуют гораздо большей смелости. Писатель может себе позволить написать что угодно, может написать роман, рассказывающий об одном дне жизни человека, или написать целую главу без знаков препинания, или написать белым стихом. Что касается кино, это в немалой степени бизнес-предприятие. Такой свободы у них нет.

Писарева: Мне всегда было интересно, зависит ли это от таланта режиссера? Вот тот же Ларс фон Триер снял «Догвиль» на сцене в декорациях условностей. Можно ли снять фильм-антиутопию как монолог вашей героини?

Вагнер: Все можно, безусловно, только это будет артхаус, нишевый проект. Есть несколько фильмов ужасов замечательных, как раз таких антиутопических, с какими‑то монстрами, которые ходят в тумане. Один из них — «Монстро», и его сиквелы — «Кловерфилд, 10» и «Парадокс Кловерфилда». Атмосферные кинофильмы, но я думаю, что аудитория у них в разы меньше, чем у блокбастеров типа «Трансформеров» или «Битвы за Лос-Анджелес». Потому что это другой жанр. Конечно, наше кино занимается тоже артхаусом, но в этом случае… Знаете, должен быть очень проверенный надежный материал, как у Лема и Стругацких. Мы, возможно, пока слишком молоды, чтобы привлечь артхаус.

Об актуальности больших нарративов

Вагнер: Во-первых, говорят, что сериал — это новый роман. Так что хотя бы в этой форме роман никогда не умрет, поскольку люди любят большие истории. Я не думаю, что аудитория у литературы еще уменьшится, она уже уменьшилась достаточно, потому что у нее появилась конкуренция в виде кино, сериалов и компьютерных игр, социальных сетей и так далее.

И, конечно, роман не умрет, потому что это уникальный способ делиться опытом. Возможность, которую дает чтение, не дает кино. Кино навязывает чужое видение, пусть это будет видение талантливых людей (зачастую, но не всегда). А книги позволяют вам использовать собственное воображение, это свобода, которую больше никакое искусство не дает.

Мартинович: Есть знаменитая максима, что ХХ век был веком распада большого нарратива. Но ХХ век закончился, постмодерн закончился, и я замер в ожидании нового большого нарратива, который обязательно появится. Мы живем в ситуации постпостмодерна, но мы уже видим, что появляются романы, которые в постмодерн не вкладываются. Они создают некую новую нарративную ситуацию. Потому давайте просто дождемся. Мне кажется, что нарратив вырисовывается. Собственно говоря, все трагедии ХХ века из больших нарративов выросли. Но есть вещи, на которые люди не могут сильно повлиять. То, что я прогнозирую, — это установление каких‑то новых нарративов, новых нарративных ситуаций, новых способов описывать себя и людей в новом мире.

Благодарим за помощь в подготовке материала куратора литературной программы Центра Вознесенского Илью Данишевского и арт-директора Центра Вознесенского Антона Каретникова.