«В одной руке Исаакиевский собор, в другой — слеза ребенка. И что выбрать?»

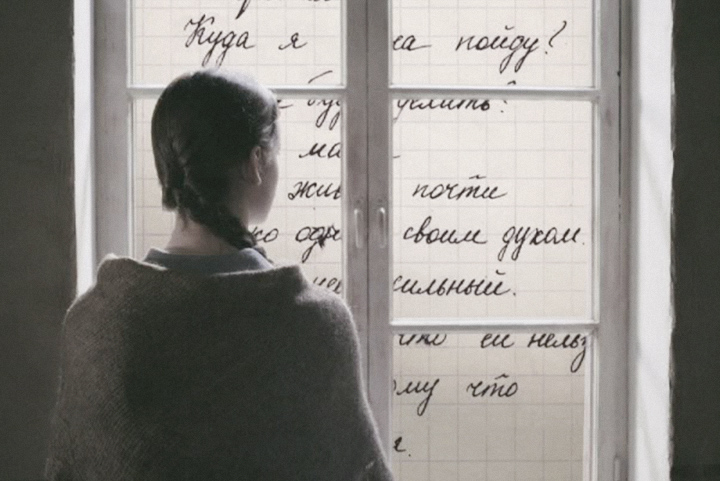

На Первом канале вышел фильм Катерины Гордеевой «Голоса», составленный из воспоминаний уцелевших жителей блокадного Ленинграда. Алексей Мунипов поговорил с ней о цене Победы, блокадных мифах и о том, как говорить о войне с современными детьми.

- У тебя герои — это же блокадные дети? То есть они вспоминают ужас, про который мало что понимали сами и про который, скорее всего, родители им ничего не могли объяснить?

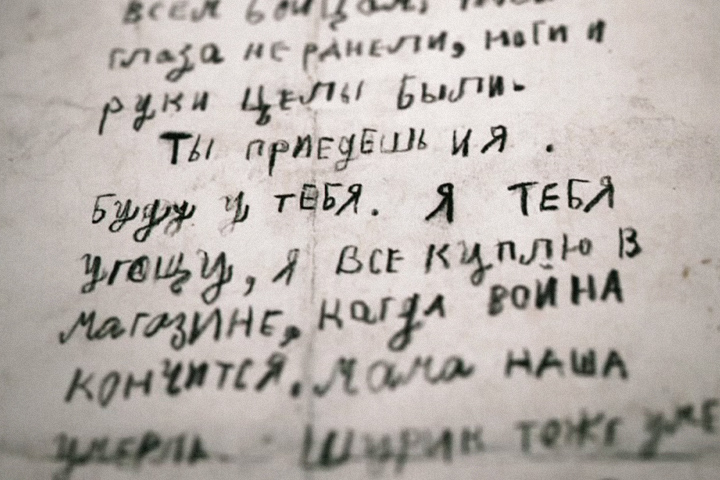

- Ну, там самому младшему участнику — собственно, Алисе Фрейндлих — в 1941-м было 8 лет, а самому старшему все-таки 20. Потом, не надо недооценивать степень их самостоятельности. Дети, которым было 10–12 лет, ходят за водой, стоят в очереди за хлебом, бегают с карточками, что-то выменивают. Стандартная ленинградская семья 40-х годов как выглядит? Папы нет, мама на оборонительных работах. В городе, где бомбят, где смерть разгуливает из угла в угол, они целыми днями абсолютно одни. Старший следит за младшими, а если нет старшего, то они сами по себе. Ну, за кем-то приглядывали соседи… Потом, после зимы 1941–1942-го организовали детские сады, а по сути — детские дома. С совершенно героическими педагогами. Я видела книгу поступлений детей в одном из таких садов — это страшная вещь. Прибыл ребенок: отец в армии, мать умерла. И все это записано с их слов, то есть кто они, что они — никто на самом деле не знает. И их берегут, пытаются как-то спасти. В одном из дневников описана история, как детям раздали клей, что-то клеить. И когда воспитательница отвернулась, дети, естественно, съели этот клей. Вообще, в очень редких семьях продолжались какие-то отношения «взрослый — ребенок»: игры и так далее. Не было сил, не было времени, да и не те были взаимоотношения. К детям относились как к более слабым, но игрового момента — или момента утаивания — не было. Все знали, что ничего не знают. Они не понимали, почему оказались в этой блокаде, когда она кончится… Всех тех разговоров, которые мы сейчас можем вести — кто виноват, можно ли было этого избежать — в блокадном Ленинграде не было. Я на первых интервью своих героев спрашивала: вы же понимаете, что вас предали? Что вас оставили, бросили в кольцо огня, вы та цена, которая заплачена… Они вообще не понимали этого вопроса. Его себе никто, кажется, не задавал. Поэтому потом я перестала их об этом спрашивать. И в фильме этот вопрос — и вообще все вопросы такого рода — вынесен за скобки. Там только воспоминания людей, и все.

- Из-за этого от фильма остается особенно леденящее ощущение: там фактически нет ни предыстории, ни контекста, ничего. Просто в город пришло что-то страшное — непонятно, что, почему, откуда — и город едва не умер. А потом ушло, и все постарались это поскорее забыть.

- Там вообще нет оценок, сознательно. Если в это влезть, то уже не вылезти. И это будет другой фильм. Есть только один кусок в финале, где я не смогла сдержаться и подвожу какие-то итоги: говорю про то, что слово «блокада» после войны оказалось запрещено например. Его даже нет в сталинской энциклопедии. И про это идиотское недавнее переименование Дня снятия блокады в День полного освобождения города Ленинграда советскими войсками от блокады его немецко-фашистскими войсками. Я не понимаю, что должно было произойти, чтобы вдруг пересмотреть свою точку зрения на название праздника, с которым мы прожили 70 лет. Вот сейчас в МГУ назначили главой кафедры истории XX века дядечку из ФСО и объявили, что в числе его задач — «выработать исторический взгляд к 70-летию окончания войны». Абсолютно ревизионистская задача. Хотя еще есть живые свидетели тех событий, и их память — более достоверный документ, чем вот это вырабатывание взглядов. При том, что до сих пор никто не знает даже, сколько в точности погибло в блокаду мирных жителей. Разброс от 600 тысяч — это цифра, которая была озвучена на Нюрнбергском процессе и про которую все понимают, что она неверна — до двух миллионов. Это на минуточку население Ростова-на-Дону или Казани. До сих пор все спорят, ели Кузнецов и Жданов ананасы в осажденном городе или нет. До сих пор спорят, почему хлебные обозы, которые шли из Москвы в ноябре 1941-го, не дошли до города, а остановились на линии фронта. И меня многие мои друзья и просто знакомые, которые слышали, что я делаю фильм о блокаде, спрашивали, а почему все-таки произошла блокада, почему город оказался в кольце на три года, почему голод был таким жестоким. Если люди до сих пор задаются этими вопросами, историкам нужно на них отвечать, а не праздники переименовывать.

- А ты что отвечала?

- Я не имею права публично на эту тему высказываться, потому что кто я такая? Я не историк, я просто прочла тонну дневников и четыре десятка книг, пока работала над фильмом. У меня есть своя точка зрения, но с моей стороны было бы нечестно ею делиться.

- Но ты же спрашивала своих героев про предательство и цену победы

- Это не вошло в фильм. Если бы кто-то из них что-нибудь сказал от себя, то да. А так нет. Покойный Виктор Астафьев в свое время навлек на себя бешеное количество проклятий, когда сказал, что сдав город, можно было бы спасти сотни тысяч человеческих жизней. Я не военный стратег и не историк, но весь гуманизм XX и XXI века построен на том, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. А мы до сих пор не можем посчитать, сколько сотен тысяч людей умерло.

- Сейчас благодаря истории с опросом на «Дожде» все снова об этом заговорили. Но в самой постановке вопроса есть логический сбой — почему из одного следует другое? Почему сдача города привела бы к спасению жизней? Из всего, что мы знаем, это вовсе не следует. Есть как минимум известная директива начштаба ВМС Германии, в которой пересказывается намерение фюрера стереть город вместе с жителями с лица земли.

- На самом деле, никто не

может с уверенностью сказать — привела бы или нет. Есть масса инсинуаций по

этому поводу. Есть якобы какие-то документы о том, что Гитлер предлагал

коридор, они описаны в книгах. Есть книга Никиты Ломагина «Неизвестная

блокада», которую презирают все официальные историки блокады. Есть жестокая,

жуткая книга Сергея Ярова «Блокадная этика», где описывается, до чего может

дойти голодный человек, на что он способен и сколько в нем остается

человеческого. Есть гранинская книга, которую уже вроде бы люди прочитали и

приняли — и все равно ужасно тяжелая. Там все описано — и слухи, которые ходили

в городе, и разговоры постфактум о том, какой ценой заплачено за то, что Ленинград не был сдан. Был же устойчивый миф в 70-е про то, что Ленинград не сдавали,

чтобы сберечь памятники архитектуры. Вот у тебя в одной руке Исаакиевский

собор, а в другой — слеза ребенка… И что выбрать? В общем, мне трудно судить. Понятно только,

что это одна из самых страшных гуманитарных катастроф в истории человечества. Что

там было, какое стечение обстоятельств к этому привело — мы узнаем, только если

рассекретят все документы и будет написана настоящая история блокады. Не военно-патриотическая,

а такая, какая должна быть.

Про опрос «Дождя» тоже ведь понятная история. Да, для многих такая постановка вопроса может быть оскорбительной. Есть те, кто потерял в блокаду родственников, кто-то до сих пор с этой блокадой живет. Для моих героев она не кончилась. И такой опрос им тяжело, невозможно будет принять. Но весь этот гул, который начался — он ведь к этим людям не имеет отношения, не они его подняли. А подняли его те, кому на самом деле очень страшно было бы начать этот разговор всерьез. К нему же никто не готов, сам навык честного разговора утерян. При этом любой человек, который погружается в историю блокады, в какой-то момент этот вопрос сам себе, конечно, задает. Тут вопрос просто в уровне дискуссии. То количество страданий и смертей, которое там случилось, легкой беседы не подразумевает. Но если бы это сели обсуждать ученые, историки и очевидцы — я бы дорого отдала, чтобы эту дискуссию послушать.

Блокада не должна стать табуированной темой. Как и, например, Беслан. Кажется, что больно, кощунственно на эту тему говорить — а говорить надо. Только в повторении истории выучивается урок. Пока он не будет выучен, он будет повторяться. Это самое страшное. Если не говорить, как умирали ленинградцы, ты не поймешь цену этой победы. Не поймешь, что День Победы — это не праздник. Это день памяти и скорби.

- По-моему, многим этот опрос просто показался продолжением дискуссий, которые начались еще в перестройку и которые потом подытожила знаменитая колонка Минкина — что, может, было бы лучше, если бы победил Гитлер? Разговоров про «сидели бы сейчас и пили баварское».

- Знаешь, у меня в фильм не вошел эпизод с одним немцем, который был авиаразведчиком, который видел Ленинград 26 июня 1941 года, чуть ли не первым. С высоты восемь тысяч метров, правда — он делал первые аэрографические съемки. Я его спрашивала — что, вы фотографировали золотые шпили и купола, хотели уничтожить нашу красоту? А он не понимал вопроса — да нет, мы фотографировали заводы, вокзалы и аэродромы, а купола были ориентирами. В общем, он живет под Кельном, в большом доме с садиком. Уважаемый человек в своей деревне. Написал кучу книжек. Отлично выглядит, в своем уме, блестяще говорит, на машине ездит. Я понимаю, как это звучит, и что это очень популистское наблюдение, и в фильм эти кадры не вошли по самым разным причинам, но еще и потому, что просто поставить его съемку рядом со съемкой моих героев — его уровень жизни и их — было этически совершенно невозможно. Просто нечестно. А моим героям — им за всю жизнь никто простого человеческого спасибо не сказал. Которое выражается не в сломанных часах в подарок, а в том, как страна и родина их отблагодарила. Как дала понять, что эта жизнь была ими прожита не зря, не впустую. Что их подвиг ценят.

- В каком-то смысле самое страшное началось, когда блокада кончилась. Город пережил страшную психотравму, а ее невозможно не то что проговоривать, но даже вспоминать. Это и по твоим героям видно, у них же у всех остались страхи: кто-то боится темноты, кто-то — обледеневших тротуаров, потому что если упадешь, то никогда не поднимешься. И такой весь город.

- Есть такой термин — «блокадный

стыд». Американцы его придумали. Там ведь какая механика. Сперва ты выстоял

блокаду, потом после войны разгромили музей обороны Ленинграда и запретили

вообще все это вспоминать. А потом разрешили — но только официальные,

героические вещи: в блокаду работали все театры, мы выстояли, молчаливый

подвиг, вот это все. Блокадная память заместилась официальными мифами, ты

обнаруживаешь, что твоя личная память не соответствует мифу, давишь в себе

собственные частные воспоминания — а потом тебе становится стыдно за то, что с

тобой происходило. Вот ты шел по улице,

перед тобой упал человек, ты его не поднял. Потому что ты сам еле идешь, и если

ты его поднимешь, то упадешь рядом с ним. А ты мать, например, которая идет к своему

ребенку. Или ты ребенок, который несет воды маме. Или ты просто не хочешь

умирать. Спасти лежащего человека ты не можешь. И более того — если ты упадешь

рядом с ним, то ты умрешь. И ты проходишь мимо. Выживаешь. А потом тебе стыдно

об этом рассказать.

Про съеденных кошек, про людоедство и трупоедство, про все ужасы блокады не пишут в учебниках. А без этих ужасов нельзя понять, что там было. Нельзя рассказывать только про людоедство, но и нельзя рассказывать только про работающие театры, потому что полправды — это не правда. Три поколения проехали мимо памяти блокады. Их деды не говорили с их отцами, а их отцам уже нечего было им рассказать. И этот фантастический разрыв между поколениями нарушает все социальные связи. Это и есть та травма города, о которой ты говоришь.

«Блокадный стыд» — это когда они вообще ничего не рассказывали. А ведь истории были разные. Стандартная ленинградская семья тогда — это мама и двое детей. Она не может их на 125 граммов в день прокормить. У них на троих получается 375 граммов хлеба — этого не хватит, чтобы выжить. Она как мать отдает им самое лучшее, а в какой-то момент просто сходит с ума. И случайно съедает этот хлеб сама — себя не контролируя. Она виновата в этом? Нет. Но эту историю тоже нужно знать, чтобы понять, в каком состоянии находились люди.

- А главные блокадные мифы — они про что?

- Есть мифы ура-патриотические.

Что ни на секунду не переставало работать радио, и там все время выступала

Ольга Берггольц — это неправда, что не переставали работать театры — неправда. Что

елки были страшно веселые — неправда. Что все верили, что город не будет

побежден, что фашисты не пройдут, что все ненавидели фашистов, что никто не

воровал карточки — это все неправда. Есть мифы с обратным знаком: что все

ненавидели советскую власть, что все ждали прихода фашистов, что все понимали,

что брошены в этом кольце — это тоже неправда.

Есть истории, которые вошли в коллективное бессознательное. Например, мне очень много людей от первого лица рассказывали историю, как лошадь привезла хлеб в булочную, подскользнулась, упала, люди бросились на нее и в два счета раздербанили. А это описано на десятой странице книги Гранина и Адамовича. То есть люди прочли или где-то услышали, и им теперь кажется, что это произошло с ними. Мои герои, вообще-то, с радостью шли на контакт — с ними за всю жизнь про блокаду никто не разговаривал. Ну, почти ни с кем. Я ничего специально не расспрашивала, не запрещала ни о чем говорить, единственной моей задачей было — чтобы они не плакали в кадре. Но сложно оказалось отделить личные воспоминания от того, что наслоилось позже. Вот, говорили они мне, в блокадном Ленинграде работал театр музыкальной комедии. А вы там были? Нет. Вы от кого-то слышали, кто там был? Нет. Давайте вспомним, где вы сами были, что вы делали.

Театры и радио, безусловно, играли свою роль, но в основном после лета 1942 года. И я всех своих героев, 12 человек, спрашивала — вы в театр ходили? А они мне — какой театр, мы ходить не могли. Чтобы пойти в театр, нужно сперва дойти до театра. По городу, в котором нет света, где ничего не работает. Театры работали, но там была немного другая публика, чем та, которая лежала по холодным кроватям. Да, была премьера Седьмой симфонии, но туда, мягко говоря, не каждый мог попасть.

Блокада у всех была очень разная. Есть воспоминания Скрябиной, как к ним в ноябре 1941-го явилась их бывшая домработница Маруся, которая выглядела так, будто приехала с курорта. Выяснилось, что у нее роман с заведующим продмага и он позволяет ей обвязывать себя продуктами — курицей и хлебом — и выходить из магазина. А потом они вечером вместе все это едят. Такие истории тоже были. Мои герои об этом рассказывают.

- Я тут видел в фейсбуке очень характерное обсуждение: знакомая пришла в школу забирать дочку и обнаружила весь ее класс рыдающим — потому что им показали презентацию про блокаду, с фотографиями трупов и так далее. Комментаторы разделились ровно пополам: одни считали, что такого детям с бухты-барахты рассказывать нельзя или по крайней мере это должны делать специально обученные люди — педагоги или психологи — чтобы никто не рыдал. А другие — что про блокаду нельзя рассказать так, чтобы дети не плакали. И пусть уж поплачут, может, запомнят хоть что-нибудь.

- Когда у тебя умирает

близкий, есть два варианта поведения: можно делать вид, что он не умер, он

рядом, и ничего не произошло. Если ты будешь так себя вести, то рано или поздно

просто сойдешь с ума. А можно порыдать — и в конце концов примириться. Эти

слезы должны быть выплаканы, а истории — рассказаны, и максимально правдиво. Конечно,

нашим детям трудно все это понять. У меня один знакомый повез свою дочку в

Петербург и пытался ей объяснить, что такое блокада: водил целый день по

холодному городу, по блокадным адресам, не давая ни пописать, ни поесть. Потом

посадил и спросил — ну, ты понимаешь, что такое блокада? Конечно, она все равно

ничего не поняла. Но если совсем не рассказывать — а как тогда? То есть блокадные дети и подростки смогли это все

пережить, а нашим бедненьким даже рассказывать нельзя? А

когда они об этом узнают? Когда уже можно плакать — в 20 лет? В 50? Я не

сторонница того, чтобы беречь-беречь их до 10 лет, а потом все сразу

рассказать. Думаю, проблема была именно в этом. С ними никто раньше не говорил.

У меня восьмилетний мальчик озвучивал фрагменты блокадного дневника, и никак не мог выговорить слово «эвакуация». Выяснилось, что он просто не знал такого слова, не слышал никогда. Хорошо, что у нас мирное время, что его это вообще не коснулось, но в то же время ужасно, что никто ему ничего не объясняет. Говорить надо. И я, например, считаю, что 1 сентября в нашей стране должно начинаться с минуты молчания и с напоминания о том, что произошло в Беслане в 2004 году. А если этого не делать, через 70 лет произойдет то же самое — что про Беслан рассказывать, ну его, зачем детей расстраивать, у них же праздник.

Мы как-то так устроились, что живем в одной комнате, а наша история — в другой. Можно туда зайти, ужаснуться и вернуться, а можно вообще не заходить. Это неправильно. Я, собственно, для этого и делала фильм, и совмещала блокадное видео с нынешними съемками, чтобы каждый, кто шел по этой улице, понимал, где он идет и что тут было. А в Петербурге это особенно важно.

Когда мы говорим в фильме, что людоеды жили на улице Зеленина, 26, — то мы показываем ровно улицу Зеленина, 26. Чтобы история была говорящая. Фильм не зря называется «Голоса». Нужно, чтобы голоса отовсюду отвечали. На самом деле, это не больно, не страшно. Если ты погружаешься в историю, ты с ней живешь. Только тебе нужно ее узнать хорошо и с ней помириться. Тогда не будет травм. Я верю в то, что этот пробел можно наверстать, если очень хотеть. Если не стараться это все ретушировать, лакировать, пересматривать и переписывать. Достаточно поговорить с теми, кто еще жив, достать документы, положить их на стол. Не пытаться что-то задним числом перепридумать. Мы же и так живем в кривых зеркалах. У нас главный русский царь — Петр Первый, и так далее, лучше даже не начинать. Мы живем в искаженной истории, и однажды с этим надо покончить раз и навсегда. И тогда все встанет на свои места.