«Есть в жизни вещи более депрессивные, чем разговоры об эротических сценах»

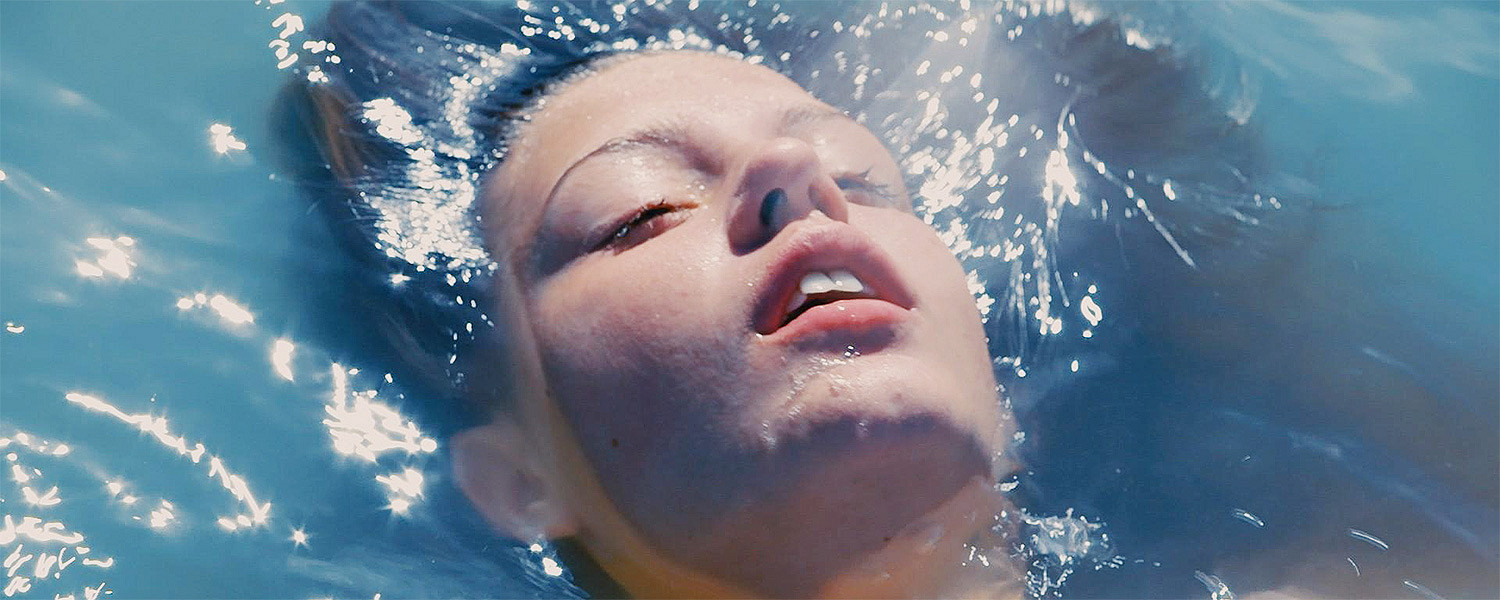

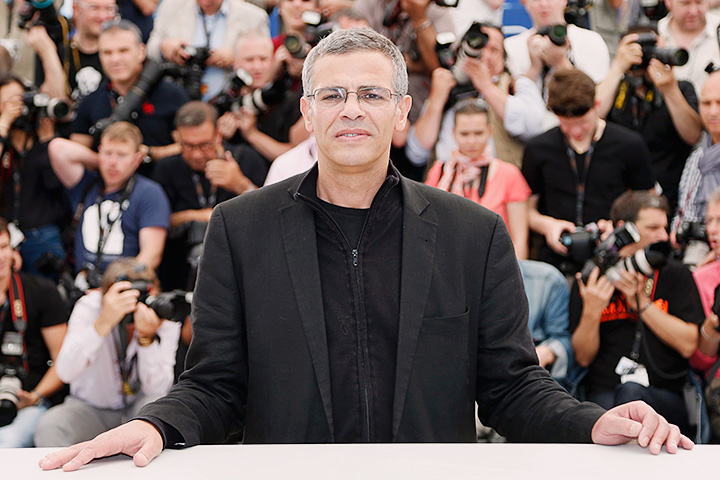

В прокат выходит «Жизнь Адель» — невероятной откровенности фильм о любви двух девушек, победитель последнего Каннского фестиваля. Станислав Зельвенский поговорил с режиссером «Адели» Абдельлатифом Кешишем.

- Как вам в руки попал этот графический роман?

- Случайно. Я был в книжном магазине, обратил внимание на обложку, полистал.

- А вы вообще читаете комиксы?

- Нет-нет, совсем мало.

- Вы изменили конец истории.

- Не только конец. У нас совершенно другое настроение. Этот комикс — немного такое партизанское произведение, персонаж Эммы — активный борец за свои права, и так далее. Но вы правы, в финале комикса главная героиня умирает.

- И почему вас это не устроило?

- Я рассудил, что смерть в финале любовной истории — это крах любовной истории. А разрыв, каким бы болезненным он ни был, — это некий жизненный опыт, в конечном счете конструктивный. Мне кажется, расставание не синоним поражения. Скорее, наоборот, это начало чего-то нового.

Абдельлатиф Кешиш получил за «Жизнь Адель» «Золотую пальмовую ветвь» последнего Каннского кинофестиваля — правда, жюри разделило приз между режиссером и двумя актрисами, с одной из которых, Леа Сейду, Кешиш впоследствии успел вдребезги рассориться.

- Мне это напомнило финал вашей же «Увертки».

- Да-да, именно. Дорога продолжается, в таком духе.

- И ваш любимый Мариво любил оставлять истории незаконченными.

- Я не уверен, что они не закончены. Формально — может быть. Но видите ли, финал — это не цель художественного произведения. Незаконченность подразумевает, что персонаж бессмертен — и мы могли бы продолжать его историю.

- А чем, кстати, вас так привлекает именно Мариво? Почему не, скажем, Расин с Корнелем?

- Мне кажется, он лучше Расина с Корнелем, раз уж вы их упомянули.

- Мюссе какой-нибудь.

- Нет, послушайте, ну какой Мюссе. Мариво — это мастер. Его письмо настолько легче, тоньше, менее помпезно, чем у других. То, как он проникает в психологию персонажей, как их описывает, его юмор, его глубина.

- Считаете ли вы, что взгляды ваших героинь на жизнь, в самом широком смысле, предопределены их социальным происхождением?

- Вообще, я уже прежде затрагивал эту тему и надеялся развить ее в этом фильме — но не вполне понимал, насколько она встроится в историю. И кто из них двоих более зависим, Эмма или Адель. И пока я снимал, мне показалось, что больше способностей к преодолению социальных условностей все-таки у Адель, чем у Эммы, которая уверена, что принадлежит к интеллектуальной элите. И в конечном счете это у Эммы не получается увидеть другого таким, какой он есть. Адель более свободна.

- А вот вы сами же как бы принадлежите к обоим мирам — вы из рабочей среды, но при этом художник. И принимаете скорее сторону Адель. Получается, происхождение важнее профессии?

- Не то что важнее, нет. Понимаете, это фильм все-таки не о социальном детерминизме. Я скорее наблюдаю за недостатком искренности в этой буржуазной среде, приводящим к интеллектуальному номбрилизму. Все эти отсылки, идеи, несколько смутные, о том или ином художнике или писателе, и так далее. В то время как среда куда более невежественная, на примере Адель, оказывается более открытой, готовой прислушаться к миру, к другим, к коллективу. Ха-ха, я, кажется, сейчас выгляжу немного коммунистом, но раз уж мы в России… Короче говоря, меня больше трогает искренность, которую я встречаю в простом народе, чем то, что я вижу в интеллектуальных кругах. Искусство, культура дают доступ к чему-то возвышенному — но этого возвышенного я там не наблюдаю. Куда чаще попадается интеллектуальная посредственность и отсутствие той самой свободы — эти люди цепляются скорее за хорошее знание необходимых кодов.

- А кто написал картины Эммы?

- Это была не Леа Сейду. Хотя она могла бы, если бы немного постаралась. Их сделали несколько художников. Художниц, точнее.

- Фильм, как я понял, снимался в Лилле, где формально происходит и его действие — при этом самого города в кадре фактически нет. Зачем тогда нужно было туда ехать?

- Действительно, в лилльских съемках не было такой уж невероятной необходимости, но я все равно съездил в этот город, который совершенно не знал, и нашел, что там интересная атмосфера. Атмосфера меланхолии, холода — север, одним словом.

- Да, это же ваш первый северный фильм. И как, по-вашему, правда, что люди там помрачнее, чем на юге?

- Нет, насчет людей не сказал бы. Трудно описывать словами атмосферу. Это и история города, рабочие кварталы, шахты… Верно, мы этого не видим в фильме — но на съемках это чувствовалось.

- Вас, должно быть, огорчает, что все говорят только об эротических сценах. Но неужели вы этого не ожидали?

- Честно говоря, не ожидал. По крайней мере не ожидал, что разговоров будет так много. Но я не могу сказать, что меня это прямо повергает в депрессию. Есть в жизни вещи более депрессивные, чем разговоры об эротических сценах.

- А в целом вы довольны реакцией на фильм?

- Ну поскольку с самых первых сеансов его приняли хорошо, у меня не было повода поставить эту реакцию под вопрос. Не мог же я говорить людям, которые посчитали его красивым, что, возможно, они неправы. Он мне больше не принадлежит.

- Вы же, кажется, собираетесь еще выпустить более длинную версию?

- Да, минут на 40–45 длиннее.

- И что это будут за 40 минут?

- 38 минут секса. И еще две они курят. Если серьезно, я много всего наснимал — есть дополнительные сцены из ее отрочества, что-то мне пришлось сократить и даже выкинуть целиком. Еще школьные эпизоды — урок естествознания, урок философии.

- То есть 40 минут урока философии.

- Ну нет. Но, в общем, фильм станет немного более цельным.

- У вас значительная часть фильма снята крупными планами по плечи — от этого возникает несколько клаустрофобическое ощущение.

- Действительно, это способно вызывать клаустрофобию, и в то же время это позволяет персонажам лучше выражать себя, находить нужные выражения лица — мы почти можем их потрогать. Но я понимаю, что это может раздражать, что такой почерк не всегда комфортен.

- Я прочел на днях ваше открытое письмо, где вы жалуетесь на катастрофическую ситуацию во французском кинематографе. Нам со стороны кажется, что во Франции с кино все прекрасно. Если в двух словах, что не так, на ваш взгляд?

- Если в двух словах, это моральная проблема.

- Хорошо, не в двух.

- Это огромная тема. Что не так в мире? Я боюсь, мы просидим до завтра.

- Ну давайте попробуем. Например, в России сейчас много споров о господдержке кинематографа — кого и на каких условиях может и должно финансировать государство.

- В идеале они могли бы поддерживать кинематограф. Вопрос в том, кто такие «они»? Политики — что они понимают в кино? Эти так называемые эксперты — они ни черта не знают, как делается фильм. Приходят самозванцы, которые решают, кому помогать. И начинаются конфликты интересов, лоббизм и так далее. В идеале это должны быть люди не только цельные и честные, которые не станут поддерживать друзей и родственников, но также люди, идеально знающие кинопроизводство. И поскольку это, похоже, невозможно, то, по моему мнению, в такой стране, как Франция, кинематограф должен быть частным бизнесом. И в его финансирование нельзя вмешиваться ни при каких обстоятельствах. В то же время такая страна, как Франция, должна была бы помогать таким странам, как Румыния, как Тунис, откуда я родом, как Буркина-Фасо, — иметь бюджет для развития кинематографа.

А государственные субсидии в свое кино — это извращение. Это вредно. Кто от этого выигрывает? Как правило, те, кто умеет блефовать и у кого есть друзья. Они приходят и получают финансирование. Обычно это продюсеры. Это нормально: честно или нечестно, все хотят получить прибыль. Я тоже хочу получить прибыль — притом что СNC (Национальный центр кинематографии. — Прим.ред.) не финансировал ни этот фильм, ни «Увертку», ни «Кускус и барабульку». Но в итоге снижается и риск, и страсть, и вовлеченность. Потому что если продюсер, который понимает, что такое кино — а такие во Франции были и даже есть до сих пор, — берется за фильм и заранее знает, что он не потеряет денег, для фильма это ненормально. Вот вам деньги, вот телевидение, вот СNC, помощь из регионов и так далее, и тому подобное. И продюсер с удовольствием этим ограничится. Еще и зарплату возьмет по ходу дела.

Я вижу процесс кинопроизводства иначе. Для меня продюсер — это человек, который ищет деньги там, где хочет. В случае провала он несет большие убытки. В случае успеха он становится богачом. Сейчас кто угодно может сказать: «Я кинопродюсер». Он набирает досье, папочки, идет просит денег. У него десять проектов, один запускается — отлично, делаем фильм. Не потому, что мы убеждены в его необходимости, а потому, что у нас есть финансирование. И успех не слишком важен — хорошо бы выйти в ноль. И если фильм требует, скажем, 5-миллионного бюджета, а у нас есть 4 — значит, снимаем его за 4. Понимаете?

И еще одно: как только какой-то фильм, один из не знаю скольки, вдруг становится успешным — обычно это фарс, комедия — все, мы снимаем только такое, ничего другого даже не пробуем. И поскольку они облагаются налогом в пользу так называемого авторского кино, возникает чуть ли не чувство вины. Говорят: посмотрите, массовое кино помогает авторскому, оно его финансирует.

В американской системе между тем все прекрасно функционирует совершенно иначе. Там понимают, что кино стоит денег. Там есть рецепты — иногда они работают, иногда нет, так что приходится по-настоящему рисковать. Но там понимают, что авторское кино — необходимо. И те люди, которые получают прибыль от большого зрительского кино — которое, разумеется, тоже должно существовать, — на эту прибыль ищут таланты и рискуют маленькими бюджетами. Это гораздо проще, гораздо прозрачнее, и эти люди умеют делать кино.

Во Франции не умеют делать кино. Продюсер берется за фильм, у него толстая записная книжка, он знает, что хорошо бы заполучить Жана Дюпона на такую-то роль. И даже если это должен быть Жан Дюрон — нет-нет, берем Дюпона. Вам потом скажут, что у режиссера было право финального монтажа — но такого не бывает, это абсурд, этого не бывает никогда и ни у кого. Уже на стадии кастинга, когда режиссер настаивает на Дюроне, а берут Дюпона, фильм перестает быть таким, каким задумывался. И за всю эту извращенную ситуацию отвечают люди, которые заседают в министерствах, пишут книги, люди, чья функция совершенно иная. Мы живем в мире абсурда: люди других профессий указывают нам, как заниматься нашей. Это как если бы вы, скажем, говорили художнику, как он должен держать свою кисть.

Поэтому я считаю, что французское кино — в руинах, если не при смерти. Все, что оно умеет делать, — это терять деньги.