«Зубы дракона» Майи Туровской: история утраченного фильма Сергея Эйзенштейна

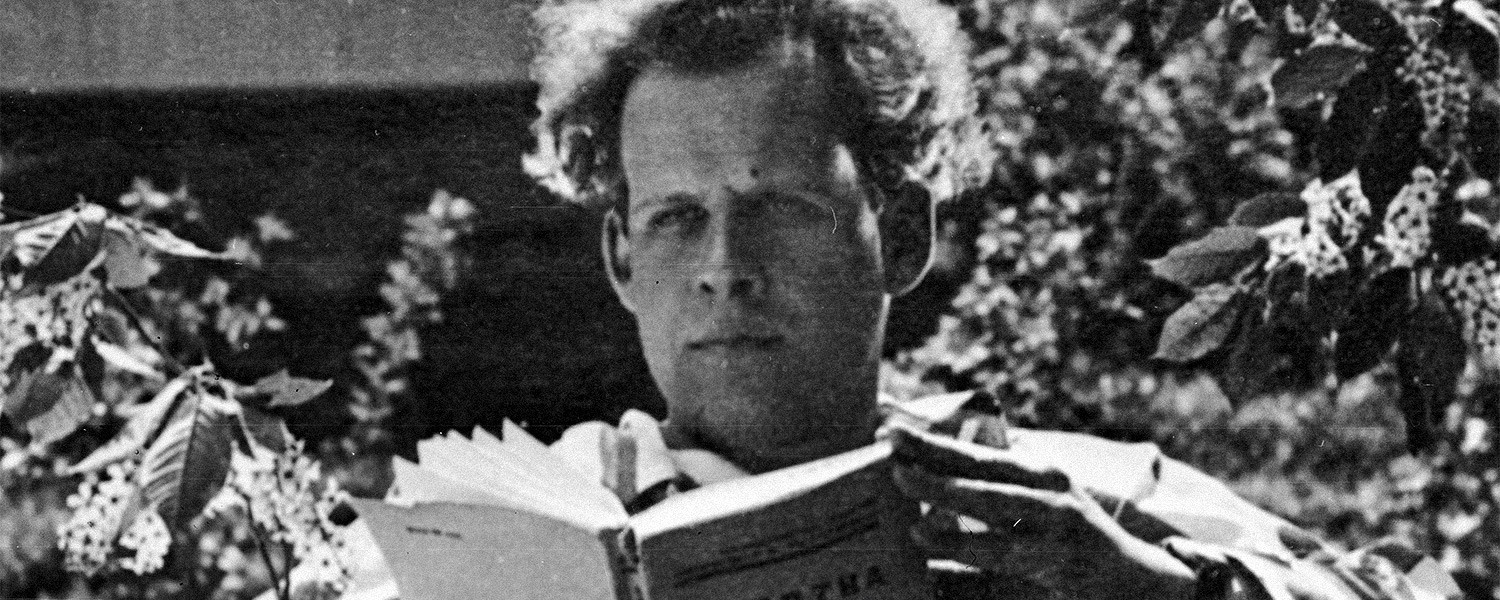

В издательстве Corpus вышла колоссальная книга — исследование культуролога и сценариста фильма «Обыкновенный фашизм» Майи Туровской о советских тридцатых. «Афиша» публикует небольшой отрывок — о гонениях на Сергея Эйзенштейна после запрета его фильма «Бежин луг».

«Бежин луг»

Случай физического уничтожения фильма Эйзенштейна «Бежин луг» хрестоматиен в истории кино и в специальном представлении не нуждается. Известна и личная враждебность Б. Шумяцкого, тогдашнего начальника Главного управления кинематографии, к Эйзенштейну. Но представить себе «Мосфильм» в 1937 году без разгрома «Бежина луга» невозможно. Ведь дискуссия на «совещании у т. Шумяцкого творческого актива по вопросам запрещения постановки фильма «Бежин луг» режиссера Эйзенштейна 19–21 марта 1937 года» проясняет кое-что более общее в истории советского кино. Поэтому я остановлюсь на некоторых подробностях — как освещенных в новых публикациях, так и оставшихся в архивах.

В книге «Зубы дракона» Майя Туровская пристально рассматривает не только кино и не только 1930-е

В книге «Зубы дракона» Майя Туровская пристально рассматривает не только кино и не только 1930-е

Как известно из рассказа сценариста Ржешевского, свой «эмоциональный сценарий» он написал по свежим следам публикаций об убийстве пионера Павлика Морозова, перенеся действие с Северного Урала в знакомые и любимые им места тургеневских «Записок охотника» и заменив в сюжете неэффектную

выдачу отцом Павлика благонадежных справок «кулацким элементам» на более эффектный поджог. Свой сценарий Ржешевский предложил ЦК комсомола, под эгидой которого тот и увидел свет. В качестве режиссера предполагался Борис Барнет,

и нетрудно представить, что это был бы совсем другой фильм.

Но Барнет оказался занят, и каково было счастье автора, когда

он узнал, что сценарием заинтересовался сам Эйзенштейн!

Теоретически фильм о всесоюзно прославленном пионере Павлике Морозове, убитом отцом-подкулачником за донос, должен был стать доказательством перехода режиссера на позиции сюжетности и общедоступности, обозначенные на совещании 1935 года. То есть ему предстояло произвести главную операцию соцреализма по превращению идеологии в историю — житейскую и поучительную. Но так случилось, что хрестоматийный пионерский сюжет, ставший составной частью госмифологии, попал в солнечное сплетение личных мотивов Сергея Эйзенштейна, им самим обозначенных как «эдиповский протест». В масштабах его таланта идеология превратилась в почти библейский миф об отце и сыне. Черная оспа прервала работу режиссера, «бесхозный» сюжет стал легкой добычей Шумяцкого, и вторая попытка, несмотря на замену актеров и участие Бабеля в работе над текстом, дела не спасла. В этом месте я отсылаю читателя к исчерпывающему комментарию Наума Клеймана к вариантам «Бежина луга» и перехожу к судьбе фильма, так сказать, post mortem.

Разумеется, запрет «Бежина луга» менее всего можно считать личным капризом начальника ГУКа: это было вполне «системное» распоряжение, если вспомнить о прочих запретах этого времени, прошедшихся беглым огнем по всему строю искусств. Это была закономерная часть общей кампании по борьбе с «формализмом». Но моя тема — «Мосфильм», и через прицельную щель этой борьбы можно разглядеть некоторые текущие процессы крупным планом.

Какова бы ни была студийная предыстория, бескомпромиссный запрет «Бежина луга» 5 марта 1937 года исходил от Политбюро. Оригинал этого запрета был записан на простом клочке бумаги:

1. Запретить эту постановку ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности фильма.

2. Указать тов. Шумяцкому на недопyстимость пуска киностудиями в производство фильмов, как в данном случае, без предварительного утверждения им точного сценария и диалогов...

4. Обязать т. Шумяцкого разъяснить настоящее постановление творческим работникам кино...

Дальше говорилось об административном взыскании с виновников, то есть с руководства студии, но — ни о каких печатных громах и молниях (что, как справедливо указывает Л. Максименков, автор книги «Сумбур вместо музыки», было прерогативой того же Политбюро). Разгромная статья Шу- мяцкого в директивной газете «Правда» оказалась, таким образом, партизанщиной: ее поддержала лишь пресса, подведомственная ГУКу. Это еще отзовется режиссеру.

Зато прямым выполнением задания Политбюро было то самое «совещание творческого актива по вопросам запрещения» у Шумяцкого (состоявшееся с 19 по 21 марта), которое позволяет заглянуть на мосфильмовскую кухню.

«Творческий быт» ее можно представить примерно следующим образом. Режиссерская — пока еще вольница — была не просто разобщена (по вине директора студии Бабицкого, как считал Ромм), но делилась на тех, кто «за студию», и тех, кто «за ГУК». Как всегда в интеллигентской среде, любого согласного с мнением чиновников называли нелестно: «холуй», «подхалим». Доходило до того, что появление хорошей картины могло считаться «поддержкой Шумяцкого». Режиссура еще не утратила представления о творческой самостоятельности, и Сергей Эйзенштейн как мэтр и верный сын Страны Советов в зарубежных условиях полагал, что может показывать материал фильма кому захочет и даже поверить пылкому выражению чувств Всеволода Вишневского и Лиона Фейхтвангера (что, разумеется, было доведено до сведения начальства). С одной стороны, все это несколько напоминает творческую «воронью слободку». Зато с другой — лишний раз демонстрирует: попытка унификации в России — руководящая утопия, не более.

Что касается фильма, то грубое предписание Политбюро не оставляло места для дискуссии о путях искусства, которая еще была возможна два года назад. Убийство — на этот раз не пионера, а фильма — было совершившимся фактом. Между тем для студии «Бежин луг» был «блокбастером», самым дорогим и амбициозным проектом юбилейного года. Но участники дискуссии начинали понимать, что дело идет не об очередном мероприятии, а о чем-то более серьезном. Что они должны, как теперь говорят, «определиться».

Сергей Эйзенштейн, революционер раг excellense, «каялся» в терминах индивидуализма, которые в ту эпоху занимали практически все поле проблемы «интеллигенция и революция». Можно было бы счесть их архаическими, если бы еще в «оттепель» пионеров и комсомольцев не перевоспитывали по тем же лекалам.

Я ставил себя в положение какого-то донкихотствующего, по-своему идущего в революцию человека. И это основная ошибка моя. Мне всегда казалось, что в идейном и художественном вопросе я имею право иметь свой взгляд.

Может быть, по приезде из Америки мэтр не сразу понял, что вернулся в дрyгyю страну. Над трупом убиенного фильма он сформулировал преподанный урок без иллюзий: «…Задача художника по-своему не истолковывать, а воплощать мнение или решение партии». Борис Шумяцкий, которому история кино определит быть главным гонителем Сергея Эйзенштейна, в свою очередь каялся, что пока не выполнил эту роль должным образом; объяснял, что «партийная директива есть абсолютная директива», напоминал, что «гуманитарные соображения» (не обидеть режиссера) есть на самом деле «зверские соображения» (потом будет хуже), и употреблял глаголы: «напирать», «дожимать», «расправиться до конца». Его зам. Усиевич указывал, что «неправильно дана трактовка колхозного строительства в нашей стране», и даже обвинил режиссера в «микеланджелизме». Центр тяжести неудачи, кстати, был перенесен на сценарий. «Продусер» же фильма Захар Даревский ссылался на «авторитет большого художника», но воспользовался случаем сказать и о производственных проблемах.

Среди режиссеров у Сергея Эйзенштейна был принципиальный противник в лице Давида Mарьяна, чьи возражения носили системный характер, исходили из той же концепции кино, что в свое время речь Юткевича, и, по-видимому, были искренни. Но два режиссера, внешне исполняя ритуал, встали за Эйзенштейна грудью. Выступление Барнета было кратким, но недвусмысленным:

...Чтобы Сергей Михайлович увидел свои ошибки... следовало бы дать ему возможность смонтировать материал... так, как он хотел сначала. Я верю в такого большого художника, как Эйзенштейн.

Михаил Ромм (который, напомним, был «молодым» режиссером) боготворил Сергея Эйзенштейна и вызвал, что называется, огонь на себя:

...Надо подставить и свои физиономии под эти удары... в этом общефабричном деле, мы — режиссеры кинофабрики — показали себя дерьмом.

Он понял происходящее точнее всех и не только принял к сведению, но и сформулировал для себя «оргвыводы», к которым я вернусь в следующей главе, посвященной «Ленину в Октябре».

Но на этот раз ритуалом бичевания не обошлось. Как явствует из материалов архива Керженцева, Эйзенштейн и вообще очутился накануне «запрета на профессию», а может быть, и чего-нибудь похуже. Режиссер обратился с письмом к Шумяцкому (так же, как Михаил Булгаков до него пошел на прием к своему «запретителю» Керженцеву). Читать это покаянное и «бодрое» письмо мучительно:

...Только страстная, ударная работа на полном напряжении всех творческих сил может привести к ликвидации ошибок мировоззренческих и творческих... Надо показать страну, народ, партию, дело Ленина, Октябрь. Воплотить то, что указано партией, правительством.

Начальник ГУКа счел необходимым переправить письмо режиссера вождю народов в сопровождении собственного почти истерического письма (он-то помнил, что статью писал самозванно) и краткого проекта решения по делу опального Мастера. Читать это письмо стыдно, потому что Борис Шумяцкий не был заурядным чиновником. У него было свое представление о кино как об «искусстве миллионов», которое он пытался реализовать и которому Сергей Эйзенштейн, по его мнению, не отвечал. Но то, что он писал Сталину, — не из области борьбы мнений, а из сферы доноса.

Так как настоянием о «восстановлении» Эйзенштейн преследует

цель срыва решения ЦК ВКП(б) и так как сам Эйзенштейн

в частных разговорах старается подкрепить свои притязания

угрозами покончить самоубийством, полагал бы необходимым,

чтобы ЦК дал указание — какой линии в этих вопросах следует

держаться. Со своей стороны полагаю, что Эйзенштейн не может работать в кино режиссером. Проект решения предлагаю…

Борис Шумяцкий.

19 апреля 1937

«Проект» (в скобках: «секретно») тоже заслуживает внимания. В нем два пункта: первый об Эйзенштейне, второй — фактически о себе.

Постановление ЦК ВКП(б)

1. Считать невозможным использовать Сергея Эйзенштейна

на режиссерской работе в кино.

2. Отделу печати ЦК предложить газетам прекратить замалчивание

решения ЦК о запрещении фильма «Бежин луг» и… осветить на их

страницах порочность творческого метода Сергея Эйзенштейна.

Для Шумяцкого это означало бы реабилитацию его партизанской выходки, а для крупнейшего из режиссеров страны — запрет на профессию.

Ответ пришел 9 мая и мог бы стать для Шумяцкого некоторым mеmепtо:

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б). О Сергее Эйзенштейне

Предложить т. Шумяцкому использовать т. Эйзенштейна, дав ему задание (тему), предварительно утвердив его сценарий, текст и прочее.

Самое удивительное, что этот лаконичный ответ был следствием простого «большинства голосов» членов Политбюро, которым вождь задал вопрос: «Как быть?» Каганович склонялся к предложению Шумяцкого, но Молотов, Ворошилов и Жданов высказались против. Сталин присоединился к большинству. Не пройдет и года, как он сам предложит «тему» — Александр Невский. Официозный автор П. Павленко обеспечит сценарий и текст, но киногения Эйзенштейна не изменится. Изменится время, которое востребует национальный миф, и «мифологичность», которой стращали по поводу «Бежина луга», перестанет быть крамолой. «Александр Невский» не только получит Сталинскую премию, но и станет в 1938 году (единственный раз в жизни Эйзенштейна) чемпионом проката (я еще помню, как во всех московских дворах мальчишки играли в русских богатырей Ваську Буслаева и Гаврилу Олексича). Но Борис Шумяцкий уже не узнает о своем поражении — к тому времени он будет расстрелян как враг народа.

Не могу не сослаться еще на один документ из того же архива — подробно мотивированный донос на Эйзенштейна, пересланный в ГУК из издательства «Иноработник» и подписанный американским журналистом Стивенсом. В доносе он рассказывает о троцкистских связяx Эйзенштейна во время его пребывания в Штатах и Мексике. Надо думать, что в архивах ОГПУ хранились рапорты обо всей этой поездке, а троцкизм был самым тяжким из преступлений. Но — не воспользовались. Избирательность террора вообще остается пока не проясненной темой сталинской эпохи. Стивенс же впоследствии выпустит в США две книги о России, где напишет о трудной судьбе русского гения Сергея Эйзенштейна. Так что предательство не было привилегией советского человека.

Тему доносов и террора нельзя обойти, говоря о 1937 годе, хотя бы потому, что она составляла повседневный фон всякого, в том числе кинематографического, дела. Профессиональная газета «Кино», сообщая о награждениях, рецензируя фильмы, следя за работой студий, откликалась, как и все прочие, на чудовищные процессы бывших вождей не только официальными материалами, но и личными письмами кинематографистов, требовавших расправы еще до окончания суда. Можно назвать их поименно, но это было тогда общим местом, законом выживания. Процессы тоже были частью кинопроцесса.

- Издательство Corpus, Москва, 2015