«Люди и кирпичи»: как Вагнер строил свой театр и чем этот театр замечателен

В десяти эссе, составляющих книгу «Люди и кирпичи», историк архитектуры Том Уилкинсон на примере зданий и городских проектов — от древнего Вавилона до современного Рио-де-Жанейро — объясняет, как известные постройки меняли историю. «Афиша» публикует отрывок из нее о Байройтском фестивальном театре.

Байройтский фестивальный театр, Германия, 1876

Дома служат балаганными подмостками. Они словно бесчисленные театры, в которых представления разыгрываются одновременно. Балконы, внутренние дворы, окна, ворота, лестницы, крыши выступают сразу и сценой, и ложами.

Вальтер Беньямин и Ася Лацис. Неаполь

Бродвей превращается в Кони-Айленд.

Ричард Роджерс и Лоренц Харт. Верните его индейцам

Одно из самых ярких моих воспоминаний, связанных с архитектурой, относится к тому времени, когда мне было лет 16. Я у себя дома, медленно двигаюсь по узкому каменному коридору. Коридор запутанный, словно овечьи кишки, как говорят китайцы, видно лишь на пару шагов вперед, однако доносящееся из-за каждого угла непонятное хриплое сопение подсказывает, что ничего хорошего меня там не ждет. Но я продолжаю продвигаться, каждую секунду ожидая нападения. Внезапно из темноты вырастает чей-то силуэт, и человек-кабан с щетинистым ирокезом, загнутыми клыками и солнечными очками на рыле во весь опор несется на меня. Опомнившись, я вскидываю ружье и — в последний момент — пристреливаю зверюгу.

Не исключено, что вам этот сюжет тоже знаком: игра пользовалась бешеной популярностью. Вышедшая в 1996 году «Duke Nukem 3D» была одним из хитов (вызвавших, впрочем, неоднозначные отклики) первого поколения трехмерных «стрелялок», и лично я с трудом мог от нее оторваться. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что больше всего в ней привлекала напряженная атмосфера, страх, нагнетаемый всеми этими коридорами, пещерами и заброшенными заводскими цехами. По сегодняшним меркам анимация кажется примитивной, а графика — грубой, но, когда смотришь на скриншоты, это безлюдное игровое пространство (где только руки с оружием внизу экрана напоминают, что это я сейчас двигаюсь по коридору, это я смотрю перед собой) по-прежнему наводит страх и по коже бегут мурашки. Возможно, причина столь сильных эмоций (если не считать в принципе присущего подросткам обостренного восприятия) в том, что компьютерный экран в данном случае выступал порталом между привычным домашним миром и пугающей игровой действительностью, причем в ней, в отличие от фильмов по телевизору, главное действующее лицо — я. Бывало, наигравшись за день, я продолжал ходить по этим коридорам даже во сне.

Думаю, у многих представителей моего поколения найдутся такие же яркие воспоминания о виртуальной архитектуре. И хотя среда компьютерных игр возникла сравнительно недавно, зрелищная архитектура — от древнегреческих амфитеатров до американских кинотеатров 1920-х — занимает прочное место в человеческой жизни. Развлечения — это не просто легкомысленные забавы, это важный социальный опыт. Зрелищная архитектура (и архитектура в зрелищах) глубоко запечатлена в нашем коллективном и индивидуальном сознании: например, темный кинозал несет мощный эротический заряд для тех, у кого именно там случился первый поцелуй, а архитектура на экране (будь то пристанище Кэри Гранта или плод фантазии Хичкока) надежно врезается в память, поскольку наплывающая камера помещает зрителя глубже в пространство картины. В этой главе мы проследим, как менялась зрелищная архитектура на пути от амфитеатров к компьютерному экрану, и начнем с одновременно значимого и слегка нелепого поворотного момента — открытия в 1876 году вагнеровского Festspielhaus (фестивального театра).

Фестивальный театр Вагнера в крошечном Байройте стал одной из главных городских достопримечательностей — и до сих пор ей и остается

У незнакомых с музыкой Вагнера имя композитора ассоциируется с необъятными сопрано в рогатых шлемах, бесконечными операми о волшебных кольцах и нацистами — Вагнер действительно был одним из любимых композиторов Гитлера и оголтелым антисемитом. Однако давайте лучше вспомним одну из величайших сцен мирового кинематографа, когда в «Апокалипсисе сегодня» американские вертолеты пикируют над морем к вьетнамскому селению под ревущий из динамиков «Полет валькирий», и мы осознаем неувядающую мощь — и этическую неоднозначность — вагнеровской музыки. Его произведения вызвали раскол среди современников, поделившихся на вагнеровцев и антивагнеровцев, а кого-то даже поссорили с властями, как Томаса Манна, которого выслали из Германии за лекцию о вагнеровских «болезненных проявлениях героизма» в 1933 году, или с самим собой, как Марка Твена, который писал: «Я искренне наслаждался первым актом всех вагнеровских произведений, однако впечатление всегда было таким сильным, что одного акта мне хватало с лихвой. После двух актов я уходил физически опустошенным, а опрометчивое решение прослушать оперу до конца оборачивалось чем-то сродни самоубийству». Фридрих Ницше, какое-то время друживший с композитором, из почитателя, как известно, превратился в его недруга, а теоретик марксизма Теодор Адорно диалектически совмещал обе ипостаси. Другие придерживались какой-то одной стороны. Людвиг II Баварский, Шарль Бодлер, Бернард Шоу, Уистен Оден, Томас Элиот, Сальвадор Дали и Оскар Уайльд были горячими поклонниками мрачного вагнеровского эротизма и нервных созвучий. Его диссонансы предвосхитили появление авангардных произведений Малера и Шенберга, а также бесчисленных мелодий к голливудским фильмам, среди которых незабываемая музыка Бернарда Херрманна к «Головокружению». И наконец, вагнеровская концепция Gesamtkunstwerk — «совокупного произведения искусства», объединяющего поэзию, музыку и драму, — оказала огромное влияние на искусство конца XIX века, а затем и модернизм. Адорно доказывал даже, что своим Gesamtkunstwerk Вагнер способствовал изобретению кино.

Оперный дом Вагнера — или, скорее, театр (он называл свои произведения «музыкальными драмами», чтобы отличить от оперы) — был таким же необычным, как и его музыка. Построенный исключительно для постановок его произведений (и по-прежнему функционирующий в этой роли каждое лето), театр стоит на невысоком холме в окружении полей близ небольшого баварского городка Байройт. Благодаря такому расположению здание выглядит доминантой, хотя на самом деле в задачу архитектора не входило придавать ему величие: изначально оно было выстроено в фахверковой технике (позже стены заменили на укрепленный цемент) из красного кирпича в противовес пышным оперным театрам XIX века.

Зал Байройтского фестивального театра в 1870-е годы

Вершиной традиции уподоблять оперные здания богато украшенным тортам стала Парижская опера по проекту Шарля Гарнье, открывшаяся годом ранее вагнеровского театра. Исполинская громада театра, разместившаяся на слиянии нескольких больших бульваров в перестроенном бароном Османом городе, буквально вываляна в позолоте. Куда ни кинешь взгляд — всюду нагромождение финтифлюшек из разных периодов и стилей. Такая же роскошь ждет посетителей и внутри, а про вестибюль реформатор архитектуры и воскреситель готики Виолле-ле-Дюк сказал: «Такое впечатление, что лестницу создавали для вестибюля, а не вестибюль для лестницы». Отчасти это замечание было продиктовано досадой от проигрыша в конкурсе проектов, но доля истины в нем имелась: в Париже времен Второй империи арену общественной жизни захватила буржуазия. Театры были возможностью «других посмотреть и себя показать», а спектакли — поводом выйти в свет. Такая практика длилась уже не первый век, однако опера Гарнье отличалась от других театров, в том числе из таких отсталых стран, как Англия, где аристократы проходили через отдельные входы прямо в ложу, а чернь толкалась в непримечательных боковых дверях. В буржуазном Париже все, кому был по карману билет, поднимались по парадной лестнице в непозволительном на взгляд потрясенного иностранца смешении.

Немецкая опера тем временем продолжала феодальные традиции, насчитывавшие свыше двух столетий. До произошедшего в 1871 году объединения Германия представляла собой скопление разрозненных крупных и мелких земель, в каждой из которых имелся свой придворный театр под покровительством местного правителя. В число таких театров входила и придворная опера Дрездена — блестящей столицы Саксонского королевства, воплощенного великолепия и высокой культуры. В 1848 году этот же город стал колыбелью подрывной деятельности. В «год революций», когда вся Европа превратилась в большую пороховую бочку, в Дрездене жили основоположник анархизма Михаил Бакунин, придворный архитектор Готфрид Земпер — тот самый, который любовался «карибской хижиной», — и Рихард Вагнер, дирижер оперного оркестра.

Эти трое часто встречались и обсуждали перспективы революции, объединения страны и конституционных реформ, хотя Бакунин был куда большим радикалом, чем Земпер и Вагнер, который написал наивное послание королю с просьбой провозгласить республику. Они, казалось, не понимали, что эта политическая активность может стоить им карьеры или даже жизни. Однако нерешительный король проигнорировал призывы к реформам, и, когда в мае 1849 года войска открыли огонь по горожанам, весь Дрезден ощетинился баррикадами. Вагнер, восхищенный таким поворотом событий, посоветовал Земперу обратить свой архитектурный талант, воплощавшийся прежде в строительстве королевских опер, на службу революции. В результате появилась «земперовская баррикада» — одноэтажная крепость, воздвигнутая, как с насмешкой заметил Вагнер, «в лучших традициях Микеланджело и Леонардо да Винчи», в свое время тоже потрудившихся на ниве военной инженерии. Земпер лично отстоял на баррикаде три дня, а Вагнер тем временем маршировал с остальными по улицам, выкрикивая страшные угрозы сжечь дворец — старую оперу и в самом деле в конце концов подожгли. Однако, когда в Дрезден ворвалась прусская армия, Вагнер и Земпер поняли, что игры закончены, и бежали. Земпер укрылся в Лондоне, где, перебиваясь без заказов, писал в Британской библиотеке теоретические труды об архитектуре (рядом с ним работал Карл Маркс, еще один изгнанник революции 1848 года). Вагнер тем временем перебрался в Швейцарию, а затем выписал туда и жену с их ручным попугаем.

Революция 1848 года в Дрездене

В цюрихском изгнании Вагнер опубликовал несколько эссе, включающих «Произведение искусства будущего» и «Искусство и революция» (а также антисемитское «Иудаизм в музыке»). При всей сумбурности, бесцветности и напыщенности этих сочинений в них содержится представление Вагнера о задачах искусства и их сплаве в Gesamtkunstwerk. В это же время Вагнер начал работать над либретто (еще одно его нововведение — писать либретто к операм самому) будущего 15-часового цикла из четырех опер под названием «Кольцо нибелунга» — эпоса о волшебном кольце, которое несет гибель всем, кто возжелает даруемой им власти над миром.

Поскольку в душе Вагнера еще не стихло эхо революции, неудивительно, что эти сочинения пропитаны тем, что марксист Дьердь Лукач называл «романтическим антикапитализмом», — отвергающим бюрократические ограничения и финансовые мотивы буржуазной системы, однако вместо развязывания классовой борьбы призывающим вернуться в некую якобы светлую эпоху. По мнению Вагнера, для исцеления современного ему общества и искусства требовалось вернуть театру исконное место в центре общественной жизни, которое он якобы занимал в сплоченных социумах прошлого (в частности, в Древней Греции). Драматическое Gesamtkunstwerk объединит в себе разные виды искусства, при этом парадоксальным образом «впервые позволяя каждому раскрыться в полной мере». Так, например, музыка и живопись освободятся от повествовательности, поскольку эту функцию возьмет на себя либретто, а поэзия избавится от необходимости писать словесные картины. Однако, возможно, главная задача Gesamtkunstwerk состояла в сплочении зрителей — между собой и с актерами на сцене — и создании общности, единства, народа — Volk. Для этой цели Вагнер предлагал покончить с социальным разобщением, открыв двери театров не только для сливок общества, но и для всех по примеру древних греков, у которых амфитеатры, бывало, вмещали до 14 000 человек. Это единение позволит людям, как и разным видам искусства, раскрыться как личностям. «Только при коммунизме эгоизм получает полное удовлетворение», — писал Вагнер. Однако его представление о коммунизме сильно отличалось от изложенного Марксом и Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии», опубликованном за год до вагнеровского «Искусства и революции». Оно было националистическим, а не интернациональным, поскольку основывалось на идее единства народа и совмещало консерватизм с прогрессизмом, поскольку было направлено на создание светлого будущего посредством подражания воображаемому древнему миру.

Рихард Вагнер

Если вагнеровский национализм отвечал духу новой эпохи, то в пиетете перед классическим театром ничего нового не было: итальянцы с XV века оглядывались на античную драму. До того театр сводился к религиозным представлениям на открытом воздухе, средневековым мистериям и балаганным зрелищам на рыночных площадях или на паперти перед собором. Поворот к классическому формату произошел в 1486 году в итальянском городе Феррара, где в герцогском дворце поставили пьесу древнеримского драматурга Плавта «Два Менехма» (по мотивам которой Шекспир напишет свою «Комедию ошибок»). Сценой для спектакля послужил внутренний двор здания, еще 13 лет назад бывший рыночной площадью, пока герцог не присоединил его к дворцу, приватизировав общественное пространство в лучших традициях знати (как мы уже наблюдали в главе 4). Это дало возможность ставить спектакли без вмешательства церкви, не одобрявшей светские зрелища, и отфильтровывать аудиторию: если на рыночной площади зрителем мог стать кто угодно, то здесь публику составляли исключительно приглашенные герцогом, при этом герцогиня и другие знатные дамы восседали в лоджии — прообразе королевской ложи.

Прошло 100 лет, и великие венецианские архитекторы Андреа Палладио и Винченцо Скамоцци спроектировали один из первых со времен античности постоянных театров, но уже совсем для другого заказчика. Олимпийский театр был проектом Олимпийской академии Виченцы — объединения ученых, купцов и художников, куда входил и сам Палладио, занимавшихся изучением и продвижением классической культуры. Отсутствие заказчика из числа сильных мира сего позволило сделать зрительный зал театра демократичным — без лож и привилегированных мест, просто полукруглым амфитеатром, как в античности. Еще больше роднит его с классическим театром постоянная декорация, изображающая город, — аллюзия на античную «скену», служившую в древнегреческих театрах задником и закулисным пространством. У Палладио эта декорация получилась истинно ренессансной — с пилястрами и многочисленными статуями в нишах. Статуи, однако, изображают не императоров, как положено в придворных театрах, а классических писателей и местных выдающихся граждан. Кроме того, в декорации имеется семь проемов, имитирующих уходящие вдаль городские улицы, — на самом деле это неглубокие проходы, расписанные в технике тромплей, создающей иллюзию перспективы. Проемы расположены по всему заднику, и «улицы» выходят на сцену под разным углом, тем самым добавляя демократичности зрительному залу, поскольку происходящее на сцене одинаково хорошо видно с любого места.

Сцена театра Олимпико в Виченце

Театр в Виченце был не единственным, где на сцену выводился город, и уникальным его делала именно демократичная планировка. Большинство театров принадлежало герцогам и князьям, поэтому места в зрительном зале подчинялись определенной иерархии: герцогская ложа помещалась в глубине зала над остальными рядами, откуда открывался наилучший обзор. Герцог словно взирал сверху на подвластный ему город, и театр превращался в микрокосм государства. У остальных зрителей, в отличие от привилегированного владыки, обзор получался несколько искаженным, им почти буквально «указывали их место» — характерный для Ренессанса прием. Такая планировка стала стандартом для всех европейских театров на ближайшие 200 лет. Типичный тому пример — опера, построенная Байройтскими маркграфами в 1748 году. Здание напоминает барочную шкатулку для драгоценностей с ложей маркграфа (облепленной ангелочками и увенчанной огромной позолоченной короной) в качестве главной жемчужины.

Вагнер не первым пытался пробудить драму от феодального забытья. В 1784 году, за пять лет до французской революции, архитектор-утопист Клод-Никола Леду построил в Безансоне новаторский театр. В отличие от большинства предшественников, этот образец чистого неоклассицизма не примыкал к дворцу. Однако он не стал первым отдельно стоящим театральным зданием. Тут пальма первенства принадлежит Берлинской опере, построенной в 1745 году при Фридрихе Великом на специально расчищенной площади близ Унтер-ден-Линден. Вольтер назвал французские театры жалким средневековьем по сравнению с ней.

Вдохновленный трудами таких реформаторов театра, как Вольтер и Дидро, Леду вернулся к полукруглым амфитеатрам античности. Он писал о том, что хочет своей постройкой «основать новое религиозное течение», отказавшись от традиции неуемного украшательства, чтобы сосредоточить внимание зрителя на моральных уроках спектакля. Кроме того, он намеревался упразднить частные ложи, эти «просторные гнезда, где восседают на своих позолоченных шестках сильные мира сего», чтобы обеспечить полный обзор общественного микрокосма и заодно прекратить шуры-муры за бархатными портьерами. Чтобы окончательно привести этот микрокосм в соответствие с  Клод-Никола Леду (1736–1806)действительностью, Леду предлагал сделать места и для самых бедных зрителей, которые до того стояли перед сценой, приходя и уходя посреди спектакля когда заблагорассудится и издавая при этом много шума — а заодно распространяя вонь, как брезгливо отмечал архитектор.

Клод-Никола Леду (1736–1806)действительностью, Леду предлагал сделать места и для самых бедных зрителей, которые до того стояли перед сценой, приходя и уходя посреди спектакля когда заблагорассудится и издавая при этом много шума — а заодно распространяя вонь, как брезгливо отмечал архитектор.

Осуществление этих планов радикально перевернуло бы сложившиеся театральные порядки: все зрители сидели бы на поднимающихся амфитеатром рядах; дорогие места ближе к сцене, дешевые — на галерке. Парижская аристократия встретила такую перспективу в штыки и годами активно противилась нововведению. Театральные ложи служили не только признаком статуса, но и площадкой для выхода в свет и местом для амурных похождений, поэтому знать не имела ни малейшего желания ломать эту практику. В зале-амфитеатре аристократы, с одной стороны, перестали бы выделяться из толпы (не покажешь себя), а с другой — оказались бы на виду (не поамурничаешь в уединенной ложе). Уравнительные планы Леду пришлось скорректировать: для знати остались ложи, а для простого народа — партер (хоть теперь и с сидячими местами).

Безоговорочно просвещенческая идея визуальной дисциплины (как писал сам Леду: «Когда зрителю видно все и отовсюду и сам он находится на виду, что способствует наслаждению спектаклем и обеспечивает благопристойность») перекликалась с современной ей концепцией паноптикума — сооружения, дисциплинирующего за счет своей полной прозрачности. Спроектированный британским философом Иеремией Бентамом паноптикум представляет собой цилиндрическое здание с помещениями-камерами по периметру, которые без труда просматриваются из центральной башни. Обитатели камер в башню заглянуть не могут, поэтому не знают, наблюдают за ними или нет, однако сама вероятность постоянного надзора неуклонно влияет на поведение. В конце концов дисциплина становится внутренней: каждый заключенный ежесекундно, чувствует направленный на него взгляд недреманного ока. Бентам задумывал паноптикум как более гуманную модель тюрьмы, позволяющую избавиться от цепей и карцеров, попутно предполагая внедрить этот принцип и на фабриках. Новаторство Леду состояло в том, чтобы применить визуальную дисциплину не в исправительных учреждениях или на производстве, а в области зрелищ и развлечений: иными словами, распространить ее на все общество, а не только на низшие слои.

Контраст с «визуальным пространством» прежних театров был разительным. В открытых амфитеатрах древности взгляд зрителя устремлялся на актеров, на скену за ними, изображающую, в зависимости от задника, город или дом, а оттуда на пейзаж за скеной. Поскольку амфитеатры высекались в ближайшем доступном склоне — обычно на акрополе, возвышавшемся в центре большинства древнегреческих полисов, — за скеной расстилался город, а за ним — окрестности, будь то долина, море или лес. Не будем банальничать, утверждая, что древние обладали более цельным видением мира или что у каждой эпохи свой подход к театру (разумеется, друг на друга древнегреческие зрители тоже глазели немало), однако контраст со средневековыми театрами весьма поучителен. Средневековый зритель, вместо того чтобы взирать с высоты на окрестности и пейзажи, смотрел снизу вверх на балаганные подмостки, воздвигнутые на рыночной площади или перед собором (и служившие в зависимости от представления мирскими или религиозными декорациями). Затем в придворных театрах эпохи Возрождения замкнутость, принадлежность единоличному владельцу и расположение мест в зале создали строго контролируемое зрительное пространство, в котором зрелище предназначалось в первую очередь для глаз правителя.

Так продолжалось вплоть до XIX века, однако вместе с концепцией «монокулярного» театра сложилась и привычка к взаимному эксгибиционизму, когда аристократы демонстрировали с помощью лож свой статус, красуясь перед другими и устраивая почти прилюдные амурные похождения. Леду за рамки этого уклада еще не вышел, однако сумел переломить его, подстраивая под идеи Просвещения: вместо взаимных смотрин под бдительным и повелительным оком правителя — полный обзор, или паноптикум, пользуясь термином Бентама. Обезличенный и постоянный (перерастающий во внутреннюю дисциплину) общественный контроль для грядущей постабсолютистской эпохи.

Проектируя театр, Леду нарисовал исполненную таинственного смысла гравюру-эмблему, демонстрирующую его представления о зрительном восприятии, просвещении, обществе и театре. На гравюре изображен огромный глаз, на радужке которого отражается зрительный зал в Безансоне. Возможно, это глаз актера, смотрящего на публику и, в свою очередь, выступающего ее отражением на сцене, а значит, спектакль служит зеркалом общества. Откуда-то сверху на зрительный зал льется солнечный свет, в буквальном смысле просвещая зрителей — и заодно дисциплинируя, поскольку теперь никому не удастся скрыть свои грешки в полутемной ложе. Откуда исходит этот просвещающий луч — от Господа или из головы актера? Олицетворяет ли он более общую идею, что визуальное восприятие или наблюдение просвещает само по себе? Или это архитектор с удовлетворением взирает на дело своих рук, неся людям знания и порядок (в виде ранжированного в соответствии с социальной стратификацией зрительного зала)?

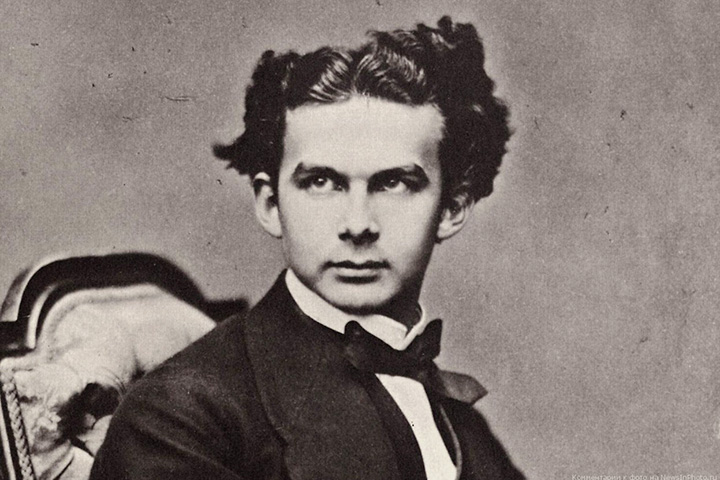

Людвиг II Баварский

Стремление Леду уравнять публику осуществилось 90 лет спустя благодаря Рихарду Вагнеру, хотя композитор переосмыслил концепцию по-своему. Как мы помним, после неудавшейся революции 1849 года он бежал от немецких властей, и хотя в 1862 году ему наконец разрешили вернуться, счастливым это возвращение назвать нельзя. Он был измучен расшатанным здоровьем, разваливающимся браком, скандалом вокруг супружеской измены и финансовой несостоятельностью, а еще неизбежным гневом кредиторов, в число которых к тому моменту вошли почти все его знакомые. Он отчаянно нуждался в заказах, и жизнь его превратилась в скитания по захолустным городкам в попытках сбежать от кредиторов. В 1864 году он оказался в Штутгарте и был уже совсем на грани, но тут случилось чудо. В марте его самый большой поклонник получил титул короля Людвига II Баварского, и практически сразу после восшествия на престол 18-летний монарх пригласил композитора на аудиенцию. Однако встреча состоялась не сразу. Композитор по-прежнему скрывался от кредиторов, так что насилу отыскавший его агент Людвига с трудом убедил Вагнера, что перед ним не судебный пристав. Предложение Людвига стало для Вагнера подарком судьбы: перебраться в Мюнхен, отдать все долги и, пользуясь неограниченной финансовой поддержкой, дописать «Кольцо нибелунга».

Поначалу дела пошли в гору. Людвиг боготворил композитора с тех пор, как в 13-летнем возрасте впервые познакомился с его творчеством, и Вагнеру это несказанно льстило. Справедливости ради отметим, что его искренне тронула преданность и любовь к искусству юного короля. Учитывая, что последний раз мы видели Вагнера на дрезденских баррикадах, переход под покровительство августейшей особы может показаться странным, однако изгнание достаточно остудило революционный пыл композитора, который и так никогда не был республиканцем. Тем временем его концепция народного единства стала еще более шовинистической, а сам он частично ударился в мистицизм, проникнувшись мрачной философией Артура Шопенгауэра, пропагандировавшего буддийский уход в мир иллюзий. В короле Вагнер находил единомышленника, разделявшего его отвращение к обыденности и глубокую убежденность в ключевом значении искусства для жизни и драмы для общества. Эти взгляды воплотятся в проекте театра, который должен был стать памятником Вагнеру и Людвигу, но похоронил под собой обоих.

Вскоре после прибытия в Мюнхен Вагнер порекомендовал королю своего старого товарища Готфрида Земпера в качестве архитектора для театра, где предполагалось ставить тетралогию «Кольцо нибелунга». Однако, поскольку архитектор с композитором всегда были склонны к разногласиям, к единому мнению о том, как должен выглядеть этот театр, они тоже не пришли. Земпер, как и король, считал более уместным величественное постоянное здание, а Вагнер по-прежнему вынашивал реформаторские идеи и периодически выступал с радикальными предложениями: давать оперы бесплатно на временной деревянной сцене, которую после фестиваля можно будет разобрать или даже сжечь вместе с декорациями, реквизитом и партитурами. Отчаявшийся Земпер, которого три года держали в подвешенном состоянии нерешительный король, придворные интриги и переменчивый композитор, в конце концов написал Вагнеру: «Ваши произведения... слишком велики и роскошны для временных сцен и деревянных подмостков».

Иллюстрация к опере «Кольцо Нибелунга»

В результате Вагнера удалось убедить в необходимости постоянной сцены, однако она не должна была походить на известные оперные театры: во-первых, ряды зрительного зала должны были подниматься одним сплошным амфитеатром, стирая социальные границы, как в древности, и лишая выезд в театр функции светского раута. Таким образом, зритель мог сосредоточиться на действии. Во-вторых, оркестр предполагалось опустить в специальное углубление между сценой и зрительным залом. Идея не была новаторской — Леду предлагал то же самое для театра в Безансоне.

Однако у Вагнера имелись особые причины помещать оркестр в яму: таким образом создавалось безупречное Gesamtkunstwerk, при котором музыкальный аккомпанемент к действию на сцене возникал словно из ниоткуда. В-третьих, сцену должен был обрамлять двойной просцениум, создающий то, что Вагнер назвал Mystischer Abgrund, — «мистическую пропасть», отделяющую публику от действия на сцене, которая превращалась в священный иной мир и в то же время (очередной вагнеровский парадокс) приковывала внимание зрителя к обрамленной просцениумом парящей в воздухе живой картине.

Однако, несмотря на восхищение мюнхенцев операми, которые ставил в их городе Вагнер, проект фестивального театра показался им чрезмерно экстравагантным. На него ополчились все — и придворные, и пресса, и мюнхенские музыкальные круги, завидующие успеху пришлого композитора. Щедрое жалованье из казны, высокомерие и скандальный роман с женой собственного дирижера Козимой фон Бюлов тоже не добавляли Вагнеру популярности, и к 1866 году король был вынужден просить его покинуть Мюнхен — Людвиг уверял, что временно, однако больше Вагнер в столицу Баварии не возвращался.

Горячее желание Вагнера построить театр в Мюнхене к тому времени порядком остыло: теперь ему хотелось найти место, где будут преклоняться перед его освобожденным от политического вмешательства и журналистских нападок творчеством. Король, не разделявший его оптимизма, забрасывал композитора взволнованными телеграммами. «Если мой драгоценный того пожелает, — говорилось в одном из посланий, — я с радостью оставлю трон и всю эту позолоченную мишуру и приеду к нему, чтобы не расставаться с ним никогда... воссоединиться с ним, возвысившись над мирской суетой, — это единственное, что спасет меня от отчаяния и гибели». Вагнер благоразумно спустил предложение на тормозах. В том году Бавария объединилась с Австрией в разорительной войне против Пруссии, и даже композитор видел, что у короля масса других забот, — впрочем, это не удержало Вагнера от эмоционального шантажа, с помощью которого он заставил Людвига обнародовать нелепое письмо, где отрицался роман композитора с Козимой. А Людвигу война не помешала скинуть управление страной на министров и умыть руки.

В 1870 году Пруссия снова вступила в войну — на этот раз с Францией — и снова победила. Окрыленный победой прусский канцлер Отто фон Бисмарк с воодушевлением продолжил объединение немецких земель, и после присоединения Баварии к рейху Людвиг стал прусской марионеткой. Однако для него было невыносимо подчиниться своему ненавистному дяде кайзеру Вильгельму, и он бежал от государственных обязанностей в мир грез. Он часто ставил в своих личных покоях спектакли и оперы и при этом сетовал: «Мне не удается погрузиться в мир спектакля, когда на меня все время глазеют, следят в лорнеты за каждым моим вздохом. Я хочу наслаждаться зрелищем, а не становиться зрелищем для публики». Для отошедшего от дел монарха роль театра как красочного феодального микрокосма отжила свое. Драма стала для него способом сбежать из суровой политической действительности в прекрасную сказку, наполняющую собой всю его жизнь. В этом отношении Людвиг был не феодальным ретроградом, а прогрессивным предвестником XX столетия.

Замок Нойвайнштайн

Вагнеровские произведения давно подтвердили исповедуемые Людвигом идеалы единства искусства и жизни и теперь вдохновили заполнить возникшую после отъезда композитора пустоту китчевыми архитектурными проектами, создающими параллельную вселенную по вагнеровским мотивам. Людвиг заказал театральному художнику Кристиану Янку, расписывавшему задники для вагнеровских опер, эскиз своего сказочного замка Нойшванштайн («Новый лебединый камень»). Это примостившееся на альпийской вершине здание, тянущееся к небу всеми своими башнями, разрисованное сценами из вдохновлявших Вагнера мифов, должно было изображать обитель рыцарей Грааля из «Лоэнгрина». Кроме него Людвиг построил еще два замка — Линдерхоф и Херренкимзее, но ни в одном из них надолго не задерживался. В отличие от романтизированно-средневекового Нойшванштайна, эти дворцы подражали Версалю в память о Людовике XIV. (Людвиг называл себя королем-луной, ночным антагонистом своего абсолютистского кумира.) На территории Линдерхофа имелись беседки, декорированные по мотивам вагнеровских опер. В гроте Венеры с помощью новейших на тот момент технологий воссоздавалась сцена из первого действия «Тангейзера»: цементные сталактиты озаряла электрическая подсветка, автоматически менявшая цвета (красный, синий, зеленый), а в искусственное озеро извергался из стены искусственный водопад. Иногда по этому озеру на небольшом челне в форме раковины катался сам Людвиг, одетый лебединым рыцарем Лоэнгрином.

Превращение действительности в сказку дорого обходилось Людвигу. К 1885 году его личный долг составлял 14 млн марок, а правительственных чиновников, советовавших ему умерить расходы, он попросту увольнял. В 1886 году в результате заговора кабинета министров консилиум из четырех врачей, ни один из которых не осматривал короля лично, объявил Людвига душевнобольным. Сложно сказать, действительно ли он повредился умом: в начале царствования он был, самое большее, чудаковатым, и некомпетентным правителем его точно назвать нельзя. Однако, все глубже уходя в себя от отчаяния и одиночества, к 1880-му он уже чудил по-крупному: вел ночной образ жизни, отказывался вести государственные дела, разорвал помолвку с герцогиней и был замечен в скандальных связях с молодыми егерями и актерами, а еще вел разговоры с невидимыми собеседниками (например, с Марией Антуанеттой). Через день после признания его недееспособным Людвиг утонул при загадочных обстоятельствах в озере Штарнберг вместе с одним из докторов, подписавших заключение о невменяемости.

За 16 лет до гибели Людвига, когда Пруссия объявила мобилизацию на войну с Францией, Вагнер вел собственную кампанию — бесконечную борьбу за свой фестивальный театр . В тот год они с Козимой наметили для постановки «Кольца нибелунга» маркграфский оперный театр в Байройте (имевший самую просторную на тот момент в Германии сцену). Однако, посетив город лично, Вагнер нашел здание слишком тесным и плохо приспособленным для его постановок. Тем не менее Байройт показался ему идеальным местом для специализированного театра: достаточно далеко от мюнхенских недругов, но все же в Баварии, вотчине его друга и покровителя. Кроме того, расположение в самом центре Германии как нельзя лучше отвечало намерениям Вагнера создать государственный театр для новой страны, пусть и ценой предательства мечты Людвига о возглавленном баварцами национальном восстании. Окончательный отказ Вагнера от Мюнхена стал для короля сильным ударом.

Определившись с местом для будущего театра, Вагнер начал искать средства на постройку. По всей Германии были учреждены Вагнеровские общества, и преданные поклонники принялись собирать пожертвования, однако, несмотря на пришедшую к композитору известность, получить спонсорскую поддержку оказалось нелегко. Вагнер едва наскреб денег, чтобы нанять двух архитекторов — Карла Брандта и Отто Брюквальда, которые спроектировали здание, откровенно напоминающее более ранний мюнхенский проект Земпера. Чертежи Земпера вместе с внушительным пожертвованием Вагнеру передал Людвиг, и в конце концов композитор признался архитектору, что «театр выстроен по твоему проекту, хотя несколько неуклюже и безыскусно». Краеугольный камень был заложен в 1872 году, но завершилось строительство — после многочисленных неурядиц — только в 1876-м, к первой фестивальной постановке всей тетралогии «Кольца нибелунга». (Цикл был закончен в 1874 году, у Вагнера ушло на него 26 лет.) Гости первого Вагнеровского фестиваля, среди которых были кайзер Вильгельм, император Мексики, Григ, Брукнер, Сен-Санс, Чайковский, Лист и Людвиг II (инкогнито), прибыли на городской вокзал и отправились по пешеходной аллее к возвышающемуся на холме театру.

Там их ждало здание, не похожее ни на одну известную оперу. Во-первых, оно помещалось в каком-то захолустье — многие гости жаловались на отсутствие в городе привычного комфорта. В нем не было блеска ни парижской, ни даже маркграфской оперы, находившейся у подножия холма.

И даже сурового величия построенной Земпером дрезденской оперы оно было лишено, хоть и заимствовало земперовскую входную группу в виде триумфальной арки. Здание было построено из обычного кирпича и деревянных балок, а внутреннее убранство попросту ужасало. Зрительный зал полностью соответствовал реформаторским замыслам Вагнера: простой, голый (никаких бархатных портьер и купидонов), только ряд колонн, увлекающих взгляд зрителя к сцене, обрамленной двойным просцениумом. Под сценой находилась оркестровая яма, а сами зрители размещались на поднимающихся рядами одинаковых креслах (общим числом 1650), как в древнегреческом амфитеатре. Кресла были без обивки — можно представить, какой пыткой оказалось высидеть на них пятичасовую оперу.

Зрители вели себя не менее непривычно. Марк Твен, посетивший фестивальный театр в 1891 году, отмечал, что в Байройте «ты сидишь словно бок о бок с мертвецами во мраке могилы».

«Вагнеровская публика одевается кто во что горазд, сидит в темноте и благоговеет в молчании. В нью-йоркской Метрополитен же она сидит в ослепительном сиянии и надевает самую драгоценную сбрую. Зрители напевают мелодии, скрипят веерами, непрерывно прыскают и шушукаются. В некоторых ложах разговоры и смех звучат так громко, что отвлекают от происходящего на сцене».

В Байройте подобное поведение было строжайше запрещено, там царила благоговейная тишина, однако не всем это пришлось по нраву. После первого фестиваля и сам Вагнер впал в глубочайшее уныние. Несмотря на восторженный прием, в финансовом отношении предприятие оказалось катастрофой, принеся 150 000 талеров убытка. Пять месяцев спустя он все еще горевал, и Козима, уже ставшая его женой, отмечала в дневнике: «Р. жалуется, что достиг той стадии, когда больше и слышать не хочет о “Кольце нибелунга”, а театру желает сгореть». При жизни Вагнера в Байройте состоялось еще только одно представление.

Вагнер был не единственным, кого разочаровала премьера: его близкий друг Фридрих Ницше тоже пришел в отчаяние. Поначалу Ницше разделял мечты Вагнера об объединяющей общественной функции искусства и писал страстные речи в защиту произведений композитора. Однако, год от года слабеющий здоровьем, он уехал из Байройта с нервным расстройством еще до окончания фестиваля. «Моя ошибка, — вспоминал он, — состояла в том, что я прибыл в Байройт полный лучезарных надежд, и, разумеется, они были обречены. Это засилье уродства, безобразия и банальности полностью меня оттолкнуло». После пережитого во время франко-прусской войны вагнеровский национализм и антисемитизм казались ему все более отвратительным издевательским олицетворением тривиальности и шовинизма новой Германии. Приземленная буржуазная публика никак не годилась для воплощения мечты Ницше об обществе, сплоченном трансцендентным эстетическим опытом. После Байройта Ницше удалился в добровольное изгнание, скитаясь по безлюдным водным и лыжным курортам вне сезона, перенеся свои симпатии на Бизе и все более жестко клеймя бывшего друга. В книге, вышедшей незадолго до помутнения рассудка, Ницше спрашивает: «Человек ли Вагнер в принципе? Не болезнь ли он? Он заражает все, чего ни коснется. Он уже и музыку отравил».

Реакция Ницше предвосхитила волну похожих мнений: когда нацизм набрал силу, а Гитлер покровительствовал фестивалю в Байройте , музыка Вагнера многим стала казаться ядовитой, одурманивающей. В числе самых ярых ее противников выступил немецкий философ Теодор Адорно. Еврей и марксист Адорно Вторую мировую войну провел в калифорнийском изгнании, где его лос-анджелесскими соседями были Бертольд Брехт, Арнольд Шенберг и Томас Манн. В этом причудливом окружении, отвергаемый и капиталистической «принимающей стороной», и фашистами, от которых он бежал, Адорно писал пространные критические статьи о высоком искусстве своей родины (в частности, о тоталитарных порывах, которые он усмотрел в творчестве Вагнера) и о массовом искусстве американской «культурной индустрии».

Фрагмент «Вечера в опере» братьев Маркс

Адорно называл вагнеровское Gesamtkunstwerk предвестником Голливуда, который, по его мнению, имел немало общего с постановками, воспитавшими приверженность нацизму. Новаторская идея погрузить зал в темноту, чтобы сосредоточить все внимание на завораживающем действии спектакля; единоличная власть режиссера; помещение оркестра в яму, чтобы движения музыкантов не отвлекали публику, и наконец, попытка объединить все искусства и нанести массированный удар по чувствам зрителя, не давая ему трезво взглянуть на происходящее, — все эти приемы, только усиленные, Адорно видел в кино. «Сокрытие процесса производства путем предъявления только конечного продукта — вот формальный закон, лежащий в основе вагнеровских произведений», — утверждал Адорно. Иными словами, «продукт кажется самопроизводящимся». Для Адорно такой взгляд на театр и кино представлял проблему, поскольку совпадал с вполне определенным мировоззрением. В капиталистическом обществе труд, затрачиваемый на производство чего бы то ни было — от опер до автомобилей и фильмов, — тоже скрыт, поэтому потребитель с легкостью забывает, что продукт не возник сам по себе, а произведен людьми, имеющими собственные права, нужды (и планы). Как и переходы между музыкой и поэзией в вагнеровских операх, разломы и трещины капиталистического общества маскируются всепоглощающей иллюзией цельности. Однако Адорно находит у Вагнера и положительный элемент: разрозненные фрагменты нельзя соединить, они не подходят друг к другу. А значит, осознав несостоятельность Gesamtkunstwerk , мы, возможно, осознаем и несостоятельность капиталистического общества: «Распад на фрагменты подчеркивает фрагментарность целого». Или, как пел Леонард Коэн , «везде найдется трещина, через нее и проникает свет».

Адорно, происходивший из высших слоев немецкой буржуазии и легко сопротивлявшийся влиянию массовой культуры, питал удивительную слабость к комедиям с братьями Маркс: в своей книге о пагубном воздействии капиталистического сознания «Диалектика просвещения» Адорно упоминает только одного из них — Граучо. Несмотря на классическое образование и снобистский скептицизм по отношению к новому виду зрелищ, Адорно нравится оргиастическое уничтожение декораций к «Трубадуру» Верди в кульминации фильма 1935 года «Вечер в опере» с братьями Маркс. Ниспровержение высокой культуры начинается, когда Граучо изображает тирана — директора оперы, а Харпо подменяет партитуру нотами песни «Возьми меня с собой на бейсбол». Тем самым первый обозначает присущие опере диктаторские замашки, а второй — современную взаимозаменяемость высокой и массовой культур. Когда махинации вскрываются, начинается переполох, и Граучо, спасаясь от погони, выпрыгивает из директорской ложи, а Харпо и Чико выходят на сцену в костюмах цыган, чтобы сорвать спектакль. Тенор исполняет арию, полиция окружает сцену, и Харпо, взбираясь по канату за кулисами, меняет задники: на месте пасторального пейзажа возникает трамвайная остановка, затем тележка уличного торговца, а потом корабль, наставивший орудия на зрительный зал. После чего Харпо карабкается по декорациям, разрывая их в клочья, и наконец гасит свет, останавливая представление.

С точки зрения Адорно , это постепенное «расчленение» спектакля символизирует критику фальшивой цельности оперы. И хотя сами фильмы продолжают традицию иллюзионизма — и даже поднимают ее на новый уровень, — в кино есть такие элементы (как Харпо Маркс), которые способны эту иллюзию развеять. Многие из этих элементов берут начало в традиции массовых зрелищ, от которой отпочковалось и кино и которую оно пытается разобрать на составляющие под маской фальшивой цельности, однако некоторые из них слишком анархичны для привычной повествовательной структуры. По настоянию киностудии «Вечер в опере» строится на слащавом романтическом сюжете, где истинная любовь побеждает все и «плохие» несут заслуженное наказание — в отличие от предыдущих работ, здесь братьям Маркс не дают возможности дать справедливый отпор, — однако вся эта притянутая за уши любовная история трещит по швам, все наносное выветривается из памяти и остается только образ Харпо, взбирающегося по декорациям.

- Издательство «Альпина Нон-фикшн», Москва, 2015

- Леонардо да Винчи

- Карл Маркс

- Вальтер Беньямин

- Оскар Уайльд

- Леонард Коэн

- Марк Твен

- Теодор Адорно

- Томас Манн

- Томас Элиот

- Фридрих Великий

- Харпо Маркс

- Шарль Бодлер

- опера

- переводной нон-фикшн

- Том Уилкинсон

- Рихард Вагнер

- Люди и кирпичи

- Андреа Палладио

- книги об архитектуре

- Арнольд Шенберг

- Бернард Шоу

- Бертольд Брехт

- Кэри Грант