«Если сто экземпляров разошлись — все, вечность гарантирована»

Александр Соболев ищет забытых поэтов начала XX века и вновь публикует их. «Воздух» поговорил с человеком, благодаря которому Серебряный век предстает авантюрным и выходящим за десятку известных имен временем.

Свои невероятные находки Соболев публикует в собственном популярном блоге. Когда вам стали интересны забытые имена в литературе?

Свои невероятные находки Соболев публикует в собственном популярном блоге. Когда вам стали интересны забытые имена в литературе?

- На первом-втором курсе университета я занимался прозой Федора Сологуба. Время было еще довольно диковатое, самый конец 1980-х, так что под определение «забытого поэта» он практически безупречно подпадал — это сейчас он классик. Но момент, когда я почувствовал, что литература не кончается тремя десятками более-менее хрестоматийных имен, я запомнил хорошо: это было при чтении книжки А.Л.Осповата и Р.Д.Тименчика про «Медного всадника», точнее, про рецепцию и резонанс пушкинской поэмы в литературе XIX — начала ХХ века. Изобилие цитат, имен, примеров, по большей части относящихся к совершенно неизвестной мне на тот момент области художественного слова, меня поразило: хорошо помню, что на какой-то странице мне встретился Борис Садовской и я обрадовался ему, как родному: это имя я знал. Чувство было сродни тому, которое я испытал примерно в те же годы, впервые надев очки после долгого регресса зрения: мир вокруг обрел вдруг дивное количество деталей — так же вышло и с историей литературы.

- Поэты, о которых вы пишете, — неудачники, жертвы обстоятельств или люди, сознательно не делавшие карьеру?

- У них нет объединяющей родовой черты, кроме вполне формальной безвестности. Для кого-то литература была второстепенным делом, почти хобби; кто-то не погнушался бы и пробежкой по карьерной лестнице, если бы представился случай; иные, наоборот, культивируя эскапизм, сознательно отвергали контакт с разрешенными писателями. Так, например, Иннокентий Оксенов в обычной жизни был рентгенологом, специалистом по диагностике и радиотерапии: по его библиографии видно, как с 1920-х годов литература в его жизни отходит на второй план. Наталья Кугушева, чьи последние стихотворения появились в печати в конце 1920-х годов, пыталась тридцать лет спустя опубликоваться в официальной прессе, написав специально для этого несколько антивоенных стихотворений, своей прямолинейностью чуждых ее изящной музе. Николай Минаев, напротив, чуть не демонстративно обрубил все контакты с официальной литературой еще на рубеже 20-х и 30-х годов и писал только для себя, друзей и потомков (что, впрочем, не спасло его от ареста).

Обложка Николая Купреянова для «Новой Трои» Лазаря Бермана, 1921 год

- С кого бы вы посоветовали начинать изучение малоизвестной поэзии начала XX века?

- Это дело исключительно личной склонности. Интереснее всего, конечно, найти самостоятельный объект исследования: собственно, одна из славных черт нашей профессии в том, что совершить открытие (в буквальном смысле слова) может любой. Найдя в справочнике Турчинского («Русские поэты ХХ века») симпатичное название или неизвестную фамилию, можно немедленно приступать к делу. Открываю его наугад, вижу: «Консе Анатоль. Черные зовы: Поэзы», Киев, 1919. Я никогда не встречал эту книгу, а про автора помню, что он входил в какое-то мистическое объединение 1920-х годов. Сочетание этого факта и занятного названия (не говорю уже про место публикации сборника) обещает много интересного — вполне можно заниматься.

Собственно говоря, в вашем вопросе есть логический парадокс: как только кто-нибудь из моих коллег реабилитирует очередного всеми забытого беднягу, он перестает быть малоизвестным. За последние годы в издательствах «Водолей» и «Мнемозина» вышло несколько десятков книг авторов такого рода — это очень приятно. Но осталось еще гораздо больше. Впрочем, есть здесь и другая сторона — не вполне, так сказать, материалистическая. Мне не раз приходилось встречаться с тем, что будущий герой моего очерка сам достаточно внятно напоминает о себе: с утра в библиотеке ты видишь неизвестную фамилию под славным стихотворением; днем в антикварном магазине покупаешь книгу его стихов с большим автографом, а вечером эта же фамилия вдруг подмигивает из обрывка чужой беседы в вагоне. Приходишь домой, начинаешь подбирать материал — и первым делом обнаруживаешь, что сегодня у обладателя этой фамилии день рождения — сто двадцать пять лет, например. Для человека, не верящего в случайности, этого достаточно, чтобы, отбросив прочие дела, взяться за перо.

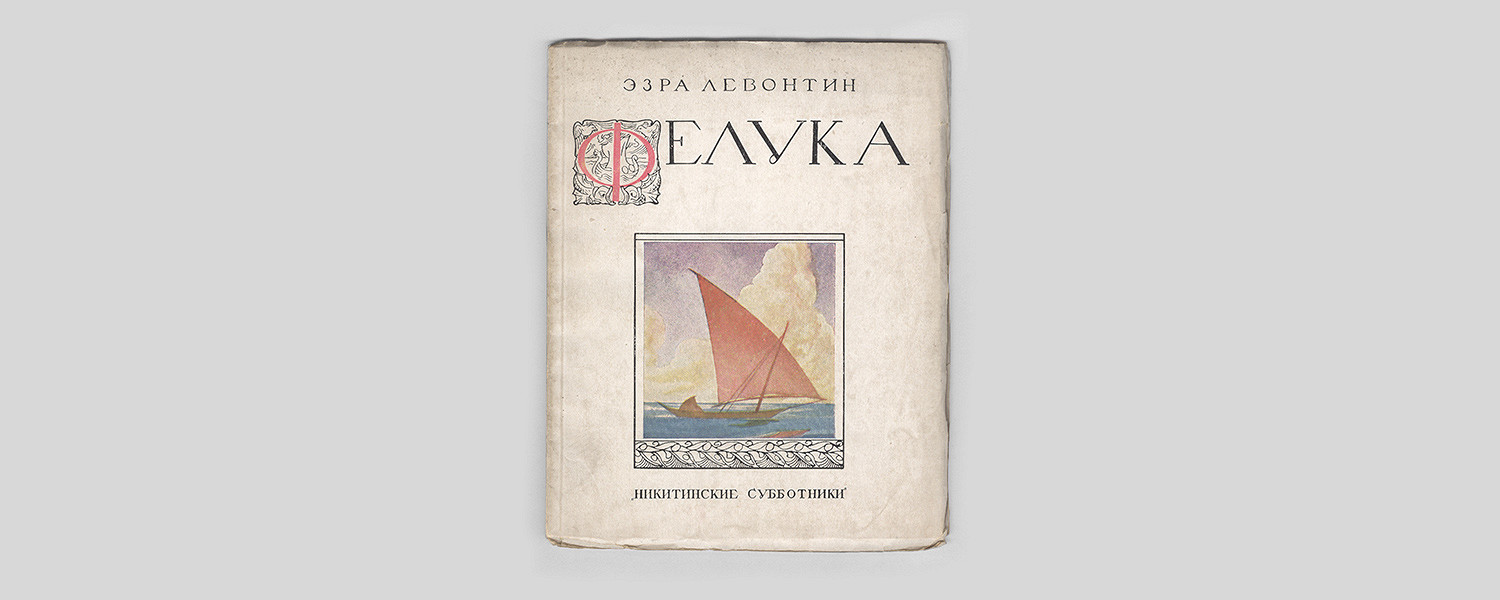

«Двойной венок» Николая Денуара, 1929 год

- Вы детально занимаетесь биографиями поэтов, которых публикуете. Все ли они равновелики? Или вам встречаются поэты с удивительной биографией и одновременно малоинтересным наследием, — и наоборот, тихо прожившие жизнь мастера?

- В ХХ веке трудно остаться с неинтересной биографией, к сожалению: когда это кому-нибудь удается — честь ему и хвала; всегда очень приятно видеть, что у человека один и тот же адрес в 1915 и 1975-м. При этом тех, кто сознательно бросает вызов судьбе, обычно немного: окружающая среда быстро отучала от авантюризма и тяги к риску. Из исключений я могу вспомнить охотника и путешественника Тарусского и неутомимого авантюриста Золотухина. Интересно, что в обоих этих случаях в биографии остаются существенные лакуны: по стихам Тарусского мы можем восстановить маршруты его северных и среднеазиатских поездок и оценить точность деталей: так, его замечательное стихотворение про ловлю сомов написано в таких изобразительных подробностях, что могло бы служить рифмованным пособием для начинающего рыбака. Но внешняя канва его жизни во многом скрыта от нас: он сын врача и сам врач; родился в Тарусе (откуда псевдоним), жил в Москве, погиб на фронте. Золотухин — несмотря на счастливую случайность, подарившую мне возможность пользоваться воспоминаниями его дочери, — столь же загадочен: разорившийся богач, спонсор и соратник футуристов, после событий 1917 года он пускается в бега: романтика, сомнительные негоции или политика гонят его по стране («Гонимый кем — почем я знаю», — как сказал в похожей ситуации Хлебников). Он печатается в Феодосии, живет в Севастополе, прячется от белых в Краснодаре, бежит от красных в Иваново, — потом пропадает. Последний раз мы видим его в Самарканде в 1940-х — дальше следы его теряются. В основном же это люди, которых история пыталась перемолоть в жерновах, но иногда не смогла.

Единственный сборник стихов Макса Жижмора «Шляпа. Куцопись, 1922 год

- Почему вас привлекает именно это время — начало XX века?

- Сейчас мне уже не слишком просто ответить на этот вопрос: это время для меня родное, я чувствую себя так, как будто прожил там половину своей жизни. Я помню, сколько стоил в 1910 году билет из Москвы в Варшаву, как делать ставку на ипподроме, почему запоздал четвертый номер «Гиперборея» и при каких обстоятельствах Вячеслав Иванов сбрил бороду. Я читал «Речь» и «Биржевые ведомости» день за днем и хорошо помню, как газеты реагировали на японскую войну и на выход «Снежной маски».

Собственно, по-настоящему привлекательными в нашей новейшей истории могут быть совсем небольшой промежуток времени — между 1905-м и 1914-м, грубо говоря, когда свобода уже есть, а войны еще нет; литература переживает фантастический небывалый расцвет, да и обычному партикулярному гражданину живется повольготнее. 20-е и последующие годы я не люблю; там я не житель, а лазутчик. Значение для литературы первые десятилетия века имеют принципиальное: собственно, модернизм (в широком смысле слова) — это главное, что случилось в этой области в ХХ веке. Наблюдать за тем, как, казавшиеся незыблемыми, художественные принципы ветшают и разваливаются, а на их месте возникают новые способы организации текста — большое удовольствие, вроде ледохода на реке.

- Может ли кто-то из ваших героев — Хоминский, Минаев, кто-то другой — со временем войти в школьные учебники?

- Школьные учебники — очень инерционная и архаическая структура — и в этом их важное достоинство; я не думаю, что бедолага школьник, и так изнемогающий от бессмысленных логарифмов и сомнительных двуокисей обрадуется, если заставить его учить наизусть «Сохнут кости с мозгом/Мнутся вдоль по пути», — зачем? Наша работа меняет карту литературы незаметно — теперь под сакраментальным «и др.» подразумеваются и Хоминский с Минаевым — и это хорошо.

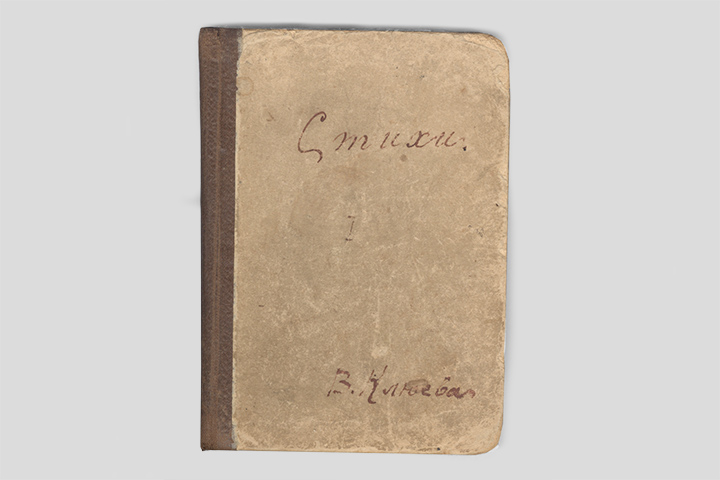

Рукописный сборник В. Клюевой

- Вы сознательно издаете книги для узкой аудитории (на сайте вашего издательства «Трутень», например, нет никаких указаний, как их купить) или 500 экземпляров — это предел, больше читателей все равно быть не может?

- Нет, никаких специальных мыслей о сегрегировании читателей или, прости господи, об «элитарной аудитории», как пишут производители дорогостоящих глупостей, мы в издательстве не питаем. Собственно, главные в любом тираже те семнадцать экземпляров, которые идут в обязательную рассылку, — они поступают в главные библиотеки страны, и с этого момента книга становится доступной любому — при приложении больших или меньших усилий. Собственно, бумажная книга (несмотря на некоторую архаизацию ее как феномена) — единственный «осуществленного бессмертья почти единственный залог», как (по другому поводу) сказал поэт, точнее, поэтесса (она ценила свой пол и на «поэта» бы обиделась). История знает немало примеров, когда весь тираж уже вышедшей книги цензура захватывала и сжигала — и все равно 5–10 экземпляров удирали из-под спуда и выскакивали из огня; сходу я не припомню ни одной, кажется, книги, уничтоженной полностью. А уж если сто экземпляров успели разойтись — все, вечность ей гарантирована. Бумага хранится хорошо (книга XV века доходит до наших дней неповрежденной), так что на ближайшие несколько столетий можно не беспокоиться: из одного, чудом уцелевшего в архиве, рукописного сборника мы сделали 500 полновесных экземпляров, гарантировав стихам сравнительно вечную жизнь — чего еще желать! За то, что ныне хранится на магнитных дисках, я бы ручаться, например, не стал. Что касается аудиторий блога и книги — разница между ними ощутима, но я очень благодарен и тем и другим: то, что биографию и стихи человека, у которого за всю жизнь не было и десяти читателей, в первый вечер у меня видят несколько сотен человек — исключительно приятно и довольно-таки поразительно.

«Песни полей и комнат» Владимира Юнгера, 1915 год

- Среди знатоков русской литературы я часто встречал скептическое отношение к общепризнанным авторам. Вы же цитируете и Льва Лосева, и Бродского, и Набокова.

- Мне трудно сополагать и рейтинговать авторов, да и как их сравнивать? Кто-то может быть милее одному читателю и несимпатичнее другому; носителей объективной истины в этом вопросе, вероятно, не существует. Бродского я очень люблю; кстати сказать, одно его суждение, имеющее прямое отношение к теме нашей беседы, кажется мне весьма важным: в одном из интервью, отвечая на вопрос, чьи стихи, каких поэтов, оказали особенное влияние на пути развития поэзии в целом, он говорит: «всех, абсолютно всех». Этот тезис о солидарном участии в создании общего языка, вне зависимости от масштабов личного дарования, кажется мне исключительно важным.

- Вы печатаетесь в интернете и собственном издательстве, а не в научных журналах и издательствах, язвите в адрес комментаторов старой закалки и, очевидно, выходите за рамки старой академической филологии. Кто вы тогда?

- Да нет, в научных изданиях я тоже печатаюсь достаточно регулярно, просто это не так на виду; в эту самую минуту у меня на рабочем столе исполинская публикация переписки Зинаиды Гиппиус, которую я готовлю для тома «Литературного наследства» — академичнейшего из гуманитарных изданий. Комментаторы старой закалки бывают разные — и иные из них действительно выглядят порой весьма комично; вообще, в современных условиях справочный аппарат научного издания взывает к некоторым метаморфозам: писать «Диана — богиня охоты» уже не нужно (кроме разве что для «Библиотечки школьника»), а вот восстановить контекст стихотворения и пояснить его реалии не помешает. Я мысленно прикидываю — если то, что я хочу сообщить читателю, находится «Яндексом» в один клик — об этом можно не писать. Что касается меня, я просто вольный филолог, ничего особенного.

- Читать блог livejournal.com

- Купить книги setbook.ru