«Внутри этой капсулы мы занимались искусством»

Художник Юрий Альберт, ретроспектива которого открывается 22 ноября в ММСИ, — о концептуализме, левом повороте и советском опыте.

- Вашу ретроспективу курирует Екатерина Деготь, и хотя сейчас ее ассоциируют скорее с концептуалистским кругом, а не с левым критическим искусством, это в каком-то смысле возвращение к прошлому — ведь она делала первые институциональные выставки концептуалистов в начале 90-х.

- Я тоже себя сейчас не то чтобы каждый день с концептуалистским кругом ассоциирую — гораздо важнее, чтобы у куратора был рефлексирующий взгляд и чтобы он не совпадал с моим. Иначе неинтересно. И потом, ничего удивительного в сочетании левых взглядов и концептуализма нет — все англо-американские концептуалисты были левыми. Я с Катей еще с перестройки, наверное, знаком, и главное, что нас связывает, —

В прошлом году Юрий Альберт бойкотировал Шанхайскую биеннале, из-за того что местным чиновникам не понравилась его работа «Московский выбор», в которой переосмыслялось тайное голосование

В прошлом году Юрий Альберт бойкотировал Шанхайскую биеннале, из-за того что местным чиновникам не понравилась его работа «Московский выбор», в которой переосмыслялось тайное голосование

склонность к рефлексии и любовь к интерпретации. Мы оба считаем, что в самом по себе художественном произведении ничего нет, — это просто дощечка с пигментами на стене, а все самое главное происходит у нас в голове. И выставка тоже будет во многом построена на том, как люди со стороны и профессиональные зрители мои работы интерпретируют.

- И вы, и куратор со времен перестройки прошли длинный путь и оказались сейчас в совсем новом идеологическом контексте. Что для вас изменилось?

- Моя траектория начинается раньше, где-то с 1979-го. Я бы сказал, что это не просто траектория, а расширение поля понимания. Когда я и близкие мне художники только начинали работать, у нас было довольно странное представление о том, как функционирует искусство, — мы жили в стране, где никакой институциональной системы современного искусства не было. Искусство находилось под страшным давлением государства и общества, но вместе с тем внутри этой капсулы, этой подводной лодки мы действительно, как нам казалось, занимались чистым искусством — не было ведь ни прессы, ни выставок, ни зрителей.

- Премий не было.

- Когда я сторожем работал, мне давали квартальные премии. В любом случае это было для нас чистое искусство, и только после перестройки обнаружилось, что искусство — это социальная деятельность.

- Вы часто говорите о кошмарной реальности советской жизни. Похожие вещи вспоминает Кабаков: его описание советского опыта сводится к ужасам тоталитаризма. Он вечно воспроизводит одну и ту же метафору утопии и ее жутких последствий. Но разве был ваш реальный опыт советской жизни, скажем, в 1980-х, действительно таким однозначным?

- Ну конечно, опыт не был так однозначно ужасен, всегда можно найти светлые стороны — у меня были знакомые, которые познакомились и нашли любовь в Освенциме. Естественно, 1980-е были счастливейшим временем моей жизни. Я был лучше, моложе, фонтанировал идеями. Трава была зеленее, девушки красивее. Но в принципе Кабаков прав, потому что вся окружающая действительность была отвратительна, унизительна и кошмарна. Мы были крепостными государства, но и крепостные могут быть счастливы. Просто человек устроен так, что не может все время чувствовать себя униженным.

- Когда вы уехали?

- В 1990-м. Надо понимать, что время до 1987-го и после 1987-го — это совершенно разная жизнь. Когда я уезжал, это было как если бы какой-нибудь датский художник переехал в Париж — ну, может, мне было чуточку сложнее. А когда мы провожали друзей в 1970-е — это были похороны, мы даже начинали говорить о них в прошедшем времени, и они о нас тоже. Тот же Соков, который уехал в 70-х, как бы умер и заново родился уже в Нью-Йорке.

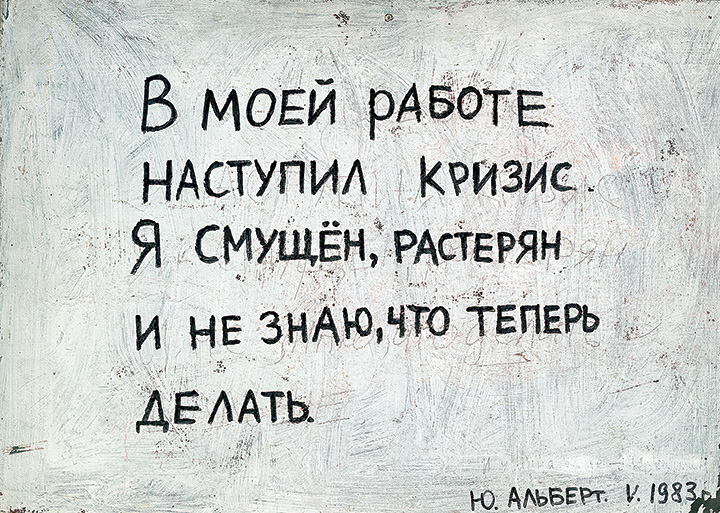

Лирический герой Альберта — неуверенный в себе, но искренний художник, который говорит о своих сомнениях с подкупающей откровенностью: «В моей работе наступил кризис…» (1983)

- Кроме того, ему пришлось заново изобрести себя как художника — вы же переехали в Кельн и продолжали оставаться тем же Юрием Альбертом.

- Не думаю, что я резко поменялся. Но в Германии поменялось мое восприятие социума и окружающих, например — я стал толерантнее. В СССР общество было дико нетолерантным — все время агрессия, что ты какой-то не такой, художник, в клешах, с длинными волосами. Общество было националистическим не меньше, чем сейчас, — просто все это было скрытым и фрустрированным.

- Судя по вашей активной публицистической деятельности в фейсбуке — а ваши художественные тексты сегодня довольно сложно отделять от ваших публицистических высказываний, — вас, кажется, довольно сильно занимает левый поворот российской художественной и интеллектуальной среды.

- Ну споры в фейсбуке — замена застольной болтовне. Правда, выяснилось, что это все куда более публично, чем мне казалось сначала: оказалось, что за спором двоих наблюдают 500 человек, так что теперь я стал спорить немного меньше. А вообще я думаю, что шкала «правое-левое» сейчас не релевантна — важнее шкала «демократическое-недемократическое», и на ней крайне левое и крайне правое оказываются на одном полюсе. Кроме того, я считаю, что современное искусство — порождение и модель демократического рыночного общества, потому что это постоянная конкуренция разных голосов, разных художников, разных моделей искусства, разных институций. В этом смысле современное искусство в

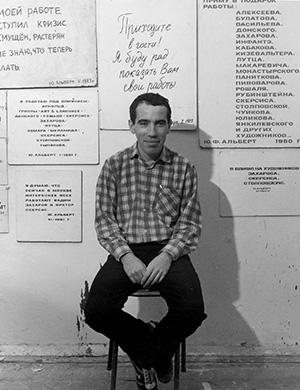

На фотографиях 80-х и 90-х видно, что Юрий Альберт действительно относится к младшему поколению концептуалистов

На фотографиях 80-х и 90-х видно, что Юрий Альберт действительно относится к младшему поколению концептуалистов

СССР было случайной патологией, оно не соответствовало тому обществу, в котором появилось, было ему неорганично. И поэтому его запрещали. Я думаю, что для современного художника совершенно естественно быть демократом.

- У вас есть эта манера — и в работах, и в спорах на сложные вопросы давать простые ответы с позиций здравого смысла. Вы всегда держитесь как бы над идеологией.

- Ну мы-то знаем, что вне идеологии ничего не бывает. Но здесь все политические настройки сбиты. И непонятно, что значат в России слова «социал-демократ» или «либерал». Как, впрочем, и слова «концептуалист» или «левый художник». Я как-то писал, что можно делать критическое искусство, можно апологетическое, ну а я хотел бы делать скептическое искусство. То есть подвергать сомнению то, о чем работа говорит.

- Если раньше вы делали работы о том, какое место занимает произведение относительно других произведений или истории искусства, то в 2000-х возникает этическая нота. Например, картина с надписью «Деньги, заплаченные за эту работу, потрачены на добрые дела. Стала ли она от этого лучше?».

- Я же живой человек и живу не в башне из слоновой кости. А потом, раньше мы существовали в довольно определенной этической ситуации. Когда я чисто случайно попал в узкий круг современных художников, то все вопросы там были четко решены: понятно было, кто хороший, а кто плохой. Не было никакой амбивалентности. Может, у какого-нибудь Евтушенко она была, но так как мы были выброшены из этой структуры, передо мной не стоял вопрос о том, чтобы приспособиться к официальному искусству. Я и рисовать-то не умел. Переломным был 1986 год, когда открылась 17-я Молодежная выставка, на которой впервые официально показали современное искусство, — очередь стояла на весь Кузнецкий. И оказалось, что теперь мы уже не в узком кругу своих друзей, что надо объяснять, что мы делаем, зрителям, журналистам. Был еще на Профсоюзной выставочный зал. Я помню, как туда стали заходить бабушки и спрашивать: «А что это вы тут делаете?» Это уже был не кагэбэшник с обыском, это зрители, и надо им что-то говорить.

- Вы и ваш круг отличаетесь от старшего поколения концептуалистов тем, что для вас все же был важен концептуалистский социум и сетевые взаимодействия.

- У них тоже было сообщество, но они его не осознавали как художественное явление. Такое осознание появилось в конце 1970-х у меня, Захарова, Скерсиса, «Коллективных действий». Зрителей сначала не было — значит, надо нафантазировать себе зрителя или начать размышлять о своей зрительской роли, когда смотришь произведения приятеля. Был такой проект у группы «СЗ» (Скерсис–Захаров) — они ходили со своей крошечной выставкой по квартирам знакомым. Нас было очень мало, все знали всех, таким искусством занимались 30 человек на всю 300-миллионную страну. Этот круг был в доступности телефонного звонка или рукопожатия, с этим можно было работать.

«Московский выбор» — ремейк культовой работы «МоМА Poll» Ханса Хааке: поскольку в нашем искусстве своего Хааке не было, Альберт решил им стать

- Одна из первых ваших работ называется «Юрий Альберт все производимое им тепло отдает людям». Это очень характерно для вас: одновременно апеллировать к чему-то очень абстрактно-гуманистическому — и вкладывать нечто частное, персонажное.

- Это было два проекта, диптих. Есть такое мнение, что искусство помогает людям и делает мир лучше. Но что это значит конкретно? Вот в Третьяковке висит гениальное «Сватовство майора» — но как эта картина улучшает мир? Непонятно. И я попробовал дать два ответа на этот вопрос. Один абстрактный: Юрий Альберт отдает все свое тепло — грейтесь, люди. И параллельно второй, конкретный — предложил свою помощь по хозяйству. Можно было заполнить бланк заказа, попросить художника сходить за хлебом, вымыть полы, посидеть с детьми. Возможно, это была первая социальная работа в послевоенном отечественном искусстве. Но приходил на помощь не кто-то абстрактный, а ваш знакомый, довольно-таки симпатичный человек, художник Юрий Альберт — это и был переход от общего к личному.

- Что изменилось в том, как вы делаете работы, с переездом за границу?

- Появилось больше возможностей делать масштабные работы — такие, которые в одиночку не сделаешь. Например, у меня была работа, когда Лувр в течение недели открывался на 1 минуту раньше. Провернуть такую идею можно только в рамках какого-то мероприятия, а чтобы самому

Альберт любит выдумывать парадоксы на тему фигуры художника в классическом искусстве — например, сделал «Автопортрет с завязанными глазами»такой проект Лувру предложить, надо иметь очень большое имя — его у меня, к сожалению нет.

Альберт любит выдумывать парадоксы на тему фигуры художника в классическом искусстве — например, сделал «Автопортрет с завязанными глазами»такой проект Лувру предложить, надо иметь очень большое имя — его у меня, к сожалению нет.

- А какая реакция была на выставку «Новое дегенеративное искусство», которую вы делали в Германии, пародируя знаменитую фашистскую выставку, на которой громили авангард?

- Это был проект, на который надо было решиться. В Германии ведь очень остро воспринимаются все отсылки к нацистскому прошлому. Художники, которые выставлялись в здании, на котором висел мой плакат с надписью «Новое дегенеративное искусство», на меня обиделись, приняв все на свой счет. Дело было в восточногерманском городе Ростоке в 1996 году, и там незадолго до этого неонацисты подожгли общежитие мигрантов. В журнале Neue Bildende Kunst потом появилась статья: мол, как я посмел так цинично использовать для подобного проекта город, в котором такое произошло, никак не среагировав на события напрямую. Это было столкновение моего соц-артовского цинизма с их гражданским самосознанием. У нас ведь любые образы можно использовать, Беломорканал и все что хочешь — и это никого не волнует. А там волнует. И это хорошо.

- По вашим работам можно решить, что вас немало заботит вопрос об отношении художественной провинции и метрополии.

- Сейчас меня это уже не очень волнует эмоционально, но понятно, что Москва — это художественная провинция. Как сказал один мой знакомый галерист, «в Берлине в здании, где у меня галерея, больше хороших галерей, чем в Москве». Но мне в Москве все равно интересней. Раньше мы знали, что где-то там, за железным занавесом, есть современное искусство, с которым мы как-то вступаем в коммуникацию, может быть, понимаем его с ошибками, неправильно…

- У вас же даже есть работа, в которой вы говорите про свой страх, что если вы окажетесь на Западе, может выясниться, что вы все неправильно понимали… Это очень невротично.

Отчасти это, конечно, шутка. С другой стороны, когда я сделал эту работу, мне было 19 или 20 лет — и я подумывал об эмиграции. Сейчас я понимаю, что ошибаться, конечно, можно, но эти ошибки могут приводить к правильным результатам. Скажем, кубизм — это неправильно понятый Сезанн. Или наш «Бубновый валет». Ну не самое лучшее искусство. Но хорошее.

- Где ММСИ на Гоголевском

- Когда 22 ноября — 12 января

- Стоимость билетов 250 р.