Шедевры Ренессанса в Пушкинском: лучшие авторы о лучших картинах

В Пушкинском музее продолжается выставка «Великие живописцы Ренессанса из Академии Каррара в Бергамо». «Воздух» попросил Сергея Ходнева, Валерия Панюшкина, Никиту Алексеева и Александра Баунова выбрать по одной картине с выставки и написать о ней эссе.

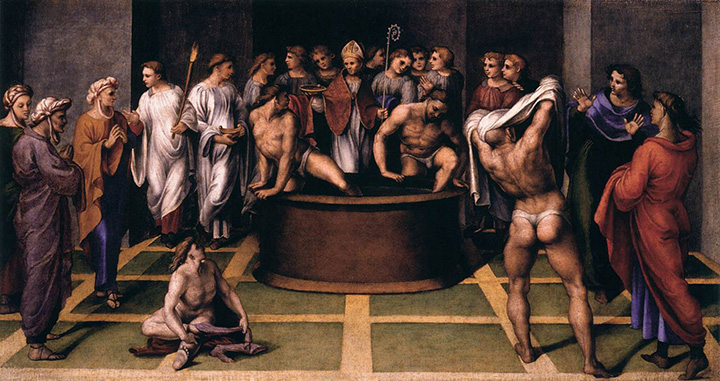

Святой Августин совершает таинство крещения над оглашаемыми.

Джироламо Дженга из Урбино, 1516

Александр Баунов

Святой Августин совершает таинство крещения над оглашаемыми, 1516

На спектакле Богомолова «Гаргантюа и Пантагрюэль» актер, предлагающий даме руку и сердце, обнажил и свой материально-телесный низ (cм. Бахтин), и директорская ложа в полном составе поднялась и покинула зал. Содержанием ложи были мужчины в галстуках и неприталенных пиджаках, как на нашем президенте, и их спутницы, открытые столько и там, как принято в престижном общественном месте. «Удивительно, как много гетеросексуальных мужчин воспринимают чужую мужскую наготу как оскорбление для себя и своих дам», — прокомментировала моя спутница, знающая толк в гетеросексуальных мужчинах. И в самом деле: мужчина нынешнего века прощает искусству женскую наготу, но мужскую воспринимает как личную обиду, угрозу, вызов — особенно если на сцене, в кино, на картине. Мы тут культурно отдохнуть пришли с супругой, а нам материальный низ.

Однако великое европейское искусство начиналось ровно наоборот: с одетой женщины и голого мужчины. Впрочем, женщину постепенно тоже раздели. Античный художник и скульптор изображал мужчину голым, чтобы возвысить его и зрителя, а не обидеть. Голова очередного римского императора на голом торсе Дорифора — абсолютное правило эпохи. Голый же Путин на картине Никаса Сафронова — нет. Максимум – голый сверху: без материального-телесного низа — и то потому, что он почти император. А голый, допустим, Сечин невозможен ни с какого конца.

Но ведь Ренессанс — это возрождение античности. А значит, и вот этого взгляда на мужскую наготу как на разрешенное и возвышенное. Если художники Ренессанса относились к своей задаче возвращения античности всерьез — а они относились к ней всерьез, — они должны были поставить вопрос о мужской наготе. В этом смысле наступление Ренессанса можно рассматривать как постепенное раздевание мужчины в искусстве. И очень даже представляю себе, как с модного вернисажа или из только что открытой церкви XV века вот так же уходили господа в костюмах со своими спутницами.

Чтобы публика не была оскорблена возрожденной античной наготой, художник Ренессанса использовал благочестивый предлог: мученичество св. Антония, юный Иоанн Креститель в пустыне, разбойники на кресте, вообще муки древних христиан: мученик имеет право быть не вполне одетым. Или вот крещение.

По части мужской наготы выставка Академии Каррара — в духе нынешнего времени — целомудренна: ее там, можно сказать, и нет. На давешних Тициане и Караваджо было куда больше. Зато для ее демонстрации выбран сравнительно редкий сюжет: «Святой Августин совершает таинство крещения над оглашаемыми». Это картина Джироламо Дженги из Урбино, вещь 1516 года, в таком, в общем, микеланджеловском духе. Оглашаемые, конечно же, босы и почти наги. Видно, что Дженгу интересуют ракурсы мужского торса, хоть до смелости и уменья Микеланджело он сильно не дотягивает. Зато сама маскировка наготы сюжетом крещения — родная, можно сказать, русская, знакомая каждому отечественному ребенку из приличной семьи по первым эротическим переживаниям. Картина Дженги ведь в некотором смысле предшественник нашего «Явления Христа народу». Когда художник Иванов в начале XIX века пожелал изобразить любезную ему мужскую наготу, он ведь тоже выбрал сцену крещения. Это вот такая одновременно и русская античность, и ее ренессанс, и Богомолов нашего XIX века.

Выбор сюжета Дженгой и Ивановым я одобряю: одно дело обнаженная плоть, которую вот-вот пронзят стрелы, гвозди, когти. Другое — она же, но омытая водой жизни будущего века. Правда, мученичество в итальянской живописи с ее синергией открытых геральдических цветов выглядит как праздник: праздник мученичества Цецилии, фестиваль мученичества cв. Антония. А фигуры новокрещеных оглашаемых у Дженги, напротив, сошли бы за мучеников — они, хоть и подражают Микеланджело, напряжены и вывернуты, как в северном, германском Ренессансе. А в нем и праздник, бывает, выглядит как мучение: резкие движения, лица искажены гримасами, повсюду морщины и бородавки, нечесанные волосы и выпученные глаза. Германский художник хорошо улавливает в человеке черты черта, итальянский — ангела, немецкие — материальный низ, итальянские — верх просветленной материи, германские изображают человека, каким его знают, итальянские — эти предшественники соцреализма — каким хотели бы знать. Художники германского Ренессанса — продолжатели дела римлян с их реалистическим портретом недосягаемой до сих пор высоты: морщины, двойные подбородки, лысины. А итальянцы — классических греков, а там, как известно, идеальная красота расцвета лет. Зато им, как и классическим грекам, не удаются младенцы, потому что они не идеальные и не в расцвете. Мадонны Каррарской академии сплошь прекрасны, младенцы — почти все уродливы: крохотные взрослые, с взрослым взглядом, почти старческими выражениями лиц, движениями взрослого, которому неудобно в детском теле. Может, таким и должно быть предвечное слово в своем несоразмерном ему младенчестве.

Святой Алексей. Скьявоне, 1458–1460

Сергей Ходнев, AD

Святой Иероним. Святой Алессио. 1458–1460

Есть симпатичная гипотеза, что это были дверцы для небольшого церковного органчика. На левой — св. Иероним, на другой — св. Алексий, человек Божий. «Алексей — с гор потоки», как называли его праздник в России, где он приходился на 17 марта старого стиля и где житие этого престранного святого, совершенно не сулящее, кажется, такую популярность, веками было любимейшей темой для духовных стихов. Скажем, вот Радищев, путешествуя известно откуда понятно куда, в Клину услышал «сию народную песнь» — и был потрясен: «Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером».

На Западе-то св. Алексия чествовали ровно четырьмя месяцами позже, 17 июля, в самый жар; и у Скьявоне, между прочим, это за св. Иеронимом виднеются «с гор потоки», а св. Алексий написан на фоне ландшафта, который больше напоминает условную ренессансную пустыню. Но там, на Западе, тоже любили всяческие песни о святом Алексии — от средневековых труверов до барочной оперы Стефано Ланди. Из-за всех этих музыкально-песенных ассоциаций, возвышенных и слезных, представлять доску Скьявоне украшающей именно орган, право, как-то уютнее.

А что до прихотливости культурного общения между Востоком и Западом, латинством и славянством, то это уж точно не виньетка: и сам культ св. Алексия без этой самой прихотливости не состоялся бы, и отдельно взятая картина Скьявоне без нее непредставима. Вообще-то не Джорджо Скьявоне звали автора, а Юрай Чулинович. «Schiavone» — это «славянин», вернее, если говорить о венецианском словоупотреблении, выходец из славянской Далмации, с адриатического побережья, которое с некоторыми перерывами принадлежало Светлейшей Республике с XI века до визита генерала Бонапарта. Венеция себя экспортировала: законы, порядки, архитектуру, урбанистику, образ жизни, и любой, кто видел старые приморские городки Хорватии, даже без всяких вводных данных догадывается, кто именно тут был колонизатор. Там и живописная школа своя была, тоже под безраздельным венецианским влиянием, так что Чулиновичу было у кого учиться. Но он местным образованием не удовлетворился и отправился доучиваться поближе к метрополии, в Падую. Сохранился его контракт с живописцем Франческо Скварчоне, где Юрай-Джорджо обязуется работать подмастерьем за еду и за обещание со стороны патрона «преподать тайну» своего искусства; он подписан в 1456 году, когда Скьявоне было, по разным подсчетам, то ли 20, то ли 23.

Скварчоне был удивительный человек, львиную долю таланта вложивший, кажется, даже не столько в собственную живопись, сколько в образцовый для Кватроченто modus vivendi. Жадно следил за тем, что творилось о ту пору в художественных «боттегах» по всей Италии, был страстным коллекционером (чего за художниками прежде не водилось), а свой интерес к древностям простирал до того, что занимался археологическими раскопками в Греции (довольно смело, если учитывать, что ее в этот момент зачищали османы). И, очевидно, учителем он был тоже из ряда вон выдающимся: через его мастерскую прошло больше 130 художников, включая, помимо Скьявоне, и Карло Кривелли, и Андреа Мантенью.

Эти две доски Скьявоне, «Св. Иеронима» и «Св. Алексия», даже приписывали одно время Мантенье, что для последнего в общем-то не такое уж чудовищное поругание. Это едва ли не лучшая из тех работ Скьявоне, авторство которых достоверно: по композиции, по плавности рисунка, по меланхоличному изяществу поз, по тщательной моделировке складок. И по колориту тоже: Иероним не в кардинальском пурпуре, а в монашеской рясе с нарамником, паломническая спецодежда Алексия тоже смирных тонов, даже ленточки, обвивающие гирлянды, и те фиолетовые, постные. Тем ярче на этом фоне алые пятна: кардинальская шляпа за спиной Иеронима, его книга и чернильница, коралловые четки Алексия и крест у него на шее. У этих акцентов общий символический знаменатель. Если присмотреться, видно, что распятия, которые оба святых держат в руках, так и брызжут капельками крови. Вероятно, даже трещина в карнизе под св. Иеронимом и жирная муха по соседству — вовсе не озорное виртуозничание, а еще одно лыко в покаянно-созерцательную строку, намек на всеобщую бренность.

Иеронима Скьявоне писал неоднократно, причем всякий раз воспроизводя один и тот же по-портретному схваченный типаж: эдакий старый гриб с окладистой косматой бородой и крупным мясистым носом (как знать, может, какой-нибудь беглый ученый византиец послужил моделью?). А вот ничего подобного умному лицу Алексия, кротко поглядывающего на зрителя, он не написал — чем-то похож св. Франциск из полиптиха для падуанской церкви Сан-Франческо-Гранде (он там тоже в паре со св. Иеронимом, кстати), но и он не в пример слабее. Да и сам Алексий в живописи Кватроченто появляется редко. Подозревают, что у Скьявоне мог быть особый повод: примерно в это время (конце 1450-х) переживает бурное Возрождение главный центр культа святого, римский монастырь Санти-Бонифачо-э-Алессио на Авентине, и туда заселяются монахи-иеронимиты. Покровителем их как раз был св. Иероним, вдобавок орден это был испанский (именно иеронимитов спустя век с лишним Филипп II поселит у себя в Эскориале) — занятная рифма с тем обстоятельством, что именно через испанские монастыри в X веке сказания об Алексии, человеке Божием, впервые попали на Запад.

Биографическая канва этих сказаний известна: юноша Алексий, сын богатого римского патриция, тайком сбежал из родительского дома в ночь собственной свадьбы, семнадцать лет нищим подвизался в Сирии. А потом, странствуя, вернулся в Рим, где родные, не признав его, приютили его в каморке под лестницей. Там он прожил еще семнадцать лет, и это в эмоциональном смысле какой-то невыносимый эпизод: близкие оплакивали его каждый день, не подозревая, что он тут, рядом, под лестницей, а он таился, и только после его смерти по оставленной им записке горемыки его опознали.

С одной стороны, в Риме по сей день показывают и гробницу святого, и даже ту самую лестницу, заключенную в гигантский барочный реликварий. С другой стороны, непонятно, был ли он кем-то, помимо литературного персонажа бесконечно переписывавшихся житий: сирийского, константинопольского и только потом римского. Через двести лет после Скьявоне культ св. Алексия странным образом объединит первый Рим с Третьим. Это был патрональный святой царя Алексея Михайловича (а позже – и несчастного царевича Алексея), и тогдашние барочные панегирики, пускаясь в изысканно-уродливые натяжки, тужились представить самодержца верным подражателем святого бродяги. Простонародью — что православному, что католическому — риторика была и ни к чему, Алексия любили как покровителя нищих, гаранта того, что у Бога всего много. Но для итальянского XV века, зачарованного античностью, здесь был и особый привкус. Святой в нарочитой безвестности влачил дни среди памятников и триумфальных арок, кричавших о том, что земная слава, дескать, вечна, — и все равно прославился. А теперь эта самая мраморная древность, искупившая свою суетность тысячелетним пребыванием в сору и дряни, тоже возвращалась к славе.

Мадонна Смирение. Беноццо Гоццоли, около 1449–1450

Валерий Панюшкин

Мадонна Смирение, около 1449–1450

Маленькая доска «Мадонна Смирение» приписывалась сначала Фра Беато Анджелико, а теперь приписывается Беноццо Гоццоли. И это показательно, потому что она — между ранним Возрождением и высоким, в ней есть вот этот трепет сменяющейся эпохи. Секуляризация, явленная наглядно. Взаимное прорастание церковного и светского, природного и искусственного, древнего и нового.

Это примерно 1450 год. Лоренцо Медичи Великолепному год от роду, Сандро Боттичелли — пять лет, Леонардо родится через два года.

Еще доска и темпера, но уже анатомически достоверные фигуры. Еще совершенно канонический библейский сюжет «Мадонна с младенцем», но уже гвельфская лилия у младенца Христа в руках, то есть Мадонна — не только Мадонна, но еще и Флоренция, и Бог вручает Флоренции лилию как атрибут власти — гвельфская доктрина. Мифологический сюжет и политическая агитка одновременно — так будет устроена вся флорентийская живопись вплоть до возвышения Савонаролы.

У ног Мадонны ангелы. Один с маленьким органом, другой с лютней. Это мы сейчас не видим ничего странного в таком дуэте, а в пятнадцатом веке видели: орган — это была строго духовная музыка, лютня — строго светская. Примерно за десять лет до создания этой картины духовные и светские инструменты впервые заиграли вместе.

Но главное в этой картине — фоны. Драпировки, которые вот-вот станут пейзажами. Так написаны, что не совсем понятно, ткань это или листва. Полвека всего пройдет, и золотые листья на покрывале позади Мадонны Беноццо Гоццоли превратятся в живой куст остролиста, на фоне которого Леонардо напишет Джиневру Бенчи.

А про небо на картине Гоццоли нельзя с уверенностью сказать, небо оно, цветущий сад или гобелен на стене. Я же говорю — драпировка становится пейзажем. Град Небесный становится Земным градом. Великая метаморфоза происходит, времена меняются.

И мрамор под ногами у Мадонны еще не совсем сложился в мрамор, еще как будто бы ищут правильное положение цветовые пятна.

Старый мир кончился, а новый еще складывается на глазах. Эпоха начинается, и это завораживает, конечно.

Мадонна с младенцем. Джованни Беллини, 1476

Никита Алексеев

Мадонна с младенцем, 1476

Джованни Беллини прожил очень долгую жизнь, он родился около 1430-го, а умер в 1516-м. За это время произошло невероятно много: Зан Беллин (так звучит его имя на венецианском диалекте) успел увидеть, как расцветало великое искусство Ренессанса, он стал одним из его величайших мастеров, но и был свидетелем его надлома, когда этот прекрасный цветок, будто переросши самого себя, начал давать ядовитые плоды маньеризма.

Его учениками были Тициан и Джорджоне, но как эти гении далеки от мудрого спокойствия Беллини!

Судя по всему, эта долгая жизнь была размеренной и не изобиловала какими-то чрезвычайными событиями. Да и известно про нее, несмотря на то, что признание он получил почти в молодости, до странности мало.

Стать художником ему было написано на роду: его отцом был Якопо Беллини, один из самых уважаемых венецианских художников первой половины XV века, у него Зан и учился рисованию и живописи. Старший брат Джентиле — тоже художник, венецианская знаменитость, и человек, видимо, несколько авантюрного склада. В 1479-м он предпринял рискованное по тем временам путешествие в недавно завоеванный турками Константинополь, чтобы выполнить портрет султана Мехмета II, вернулся нагруженный множеством экзотических вещиц и удивительных впечатлений. В отличие от него Джованни, кажется, никогда не покидал пределы родного Венето.

Был свояком другого великого художника, Андреа Мантеньи: тот женился на его сестре Николозии, очень дружил с ним, кое-чему у него научился, но не попал под влияние этого титана. Видимо, знаком был с еще одним великим, с Антонелло да Мессина, и видел его работы, когда он возвращался в Южную Италию через Венецию из Нидерландов, где постигал секреты живописи масляными красками.

Когда рассматриваешь творчество Джанбеллини, удивляешься его безмятежному постоянству, притом что оно очень многообразно: он делал большие алтарные образы, картины на религиозные темы, огромные панно для Дворца дожей, портреты, даже жанровые сцены: незадолго до смерти написал новаторскую для тех времен «Обнаженную с зеркалом». Также на склоне лет он создал одно из важнейших своих произведений, «Священную аллегорию», над истолкованием смысла которой бьются несколько поколений исследователей. Но и эта герметическая, совершенно мистическая картина пронизана необъяснимой ясностью — как все, вышедшее из-под кисти этого такого загадочного и такого простого художника.

Может быть, ключом к его искусству окажется то, что он был самым венецианским из венецианских художников Ренессанса. Его мир — это рукотворный клочок земли, с которого в одну сторону — бесконечный морской горизонт, в другую, за остекленевшей гладью Мертвой лагуны, зеленеют холмы предгорий да виднеются далеко-далеко снежные Альпы. И вечно отражается в воде лагуны вечное небо. Только здесь и могла родиться изощренно-минималистическая живопись этого сына La Serenissima, «Безмятежнейшей Венеции».

Джованни Беллини был одновременно великим новатором и великим традиционалистом, и результатом этого феноменального синтеза стали его Мадонны, которых он написал много. Эти небольшие, комнатного размера картины тут же заставляют вспомнить византийские иконы, и странного в этом ничего нет. У Венеции издавна были крепкие (и куда как двусмысленные) связи с Византией; в городе была большая греческая община и работали иконописцы из Константинополя, с Крита и Родоса. В домах многих венецианцев — не исключено, и у Беллини — на стенах висели старые греческие иконы.

И этот художник, бывший одним из тех, кто создавал новое европейское искусство, работая над образами Богоматери, обращался вспять, к древней иконографии.

Одна из таких его работ — гениальная Madonna di Alzano из коллекции Академии Каррара, в которой изумительно проявилось то, что верно названо soavequiete, «нежной бесстрастностью» Беллини. Композиция ее идеально уравновешена, большую часть фона занимает, как это часто бывает у Джанбеллини, полотнище тяжелой темной ткани, свисающей сверху, и только по бокам за ним виднеется уходящий вдаль, к горам, идиллический пейзаж с легкими облачками в небе, деревцами, крошечными фигурками людей и животных, селением. Мария внимательно и нежно смотрит на ребенка, он же о чем-то задумался, вглядываясь куда-то вверх: куда? Кажется, это сцена полной безмятежности, но есть что-то угрожающее в жестком, почти супрематическом прямоугольнике ткани, то ли защищающем мать и младенца от мира, то ли оказывающимся непреодолимым препятствием.

Полотнище разделено пополам резкой вертикальной складкой. Скорее всего, это символ нераздельности и неслиянности двух природ Иисуса, но тем и велик Беллини, что его искусство не слишком нуждается в богословских интерпретациях: эта складка притягивает взгляд зрителя, создает глубину картины, благодаря которой еще глубже становится прозрачный пейзаж вдали.

Низ картины занят горизонтальной полосой балюстрады из розового мрамора, на ней лежит сочная бледно-желтая груша. Одни в ней видят напоминание о первородном грехе, другие — символ Сладчайшей Марии. Можно думать и так и так, но не важнее ли в конечном счете, что эта груша удивительным образом уравновешивает резкую тяжесть занавеси и оказывается важнейшим элементом той гармонии, которой дышит Madonna di Alzano?

В этой гармонии слились смирение, умиление и зачарованность красотой мира, там полнота кобальтовых, ультрамариновых и лазурных тонов одеяния Марии звучит торжественно на фоне поглощающей свет занавеси и бегущего в недостижимое пространство пронизанного утренним солнцем пейзажа по краям.

Впрочем, стоит долго рассуждать о том, что сделал Джованни Беллини? Достаточно двух, очень правильных слов: «нежная бесстрастность».